連日の寒気到来予報に縮み上がってハイキング予定は溜まっているのにまるで

冬眠状態。

日当りの縁側で借り物の「上州の史話と伝説」をパラパラとめくっていたら

「小野の小町のさすらい」と云う項目が目に付いた。そう云えば甘楽の山に

行くときに通過する県道197号沿線に「小野小町開基」と銘打った「得成寺」

が在るのを思い出して一寸探訪。R-18を西進、富岡方面に左折して下高尾から

更に甘楽町方向へ。

(1) 得成寺

寺への道標を見て途中の左山手への細道を登ると得成寺。

応待して頂いた住職の案内で本堂へ。正面に群馬県重文指定の不動明王が

重々しく鎮座する。総高59cm。怒りの形相に、右手に宝剣、左手に羂索を持ち、

両足を組んで座る不動明王の基本的な形姿の像。名称は得成寺木彫不動明王坐像

住職の説明の概略は「この寺の創建は平安初期に小野小町が故郷の出羽国に

帰郷の折、この地で大病を患い、庵を建てて治療と仏道の日々を送った。

その庵が得成寺の起源。村人は小町が庵を結んだ跡に寺院を建立、

小野山得成寺と改号し、後に貞応元年(1222年)心全和尚が高野山より

不動明王を勧請して再興。8世住職の亮賢は桂昌院が懐妊した時、男子

(後の五代将軍徳川綱吉)が生まれると察知した縁で、桂昌院や綱吉から

厚く信頼され、後に江戸に招かれ護国寺を開山。以来、得成寺は幕府から

庇護され寺運が隆盛し寺宝には徳川家から寄付されたものが多く在る」と。

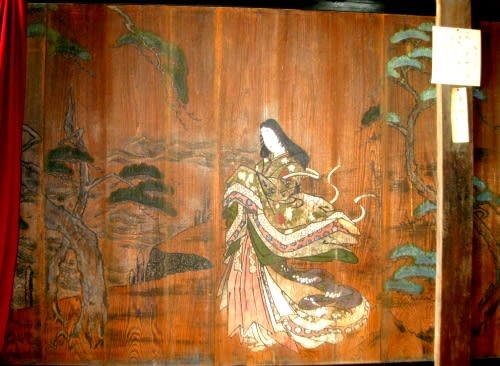

本堂の左手には「小町のふすま絵」。時代は不詳ながら相当に古いもの。

画面左に波が描かれているが多分琵琶湖を想定したものと云われる。

更に寺宝の運慶作の木像を見たいと申し出たがこれは毎年四月八日の

「小町を偲ぶ例会」の時だけの公開と言うことで駄目。替わりにガラス

ショーケースの中の写真だけを見せられた(撮影不可)。これは凄いもの、

しわだらけの老婆が破れ衣に身を包み、しなびきった乳房もあらわに、

一本の杖を頼りに立っている其の像は驚くべき醜怪、それが小野小町の

老いさらばえた姿だというのだ。

美女の代表とされる小町の老後の姿をこんな凄まじく刻んだ運慶の意図は

何だろうか。この像の名は「小町の無我無心像」。

その脇にボロボロになった絹の衣装。「徳松君の産着」と聞いて吃驚。

徳松君と云えば夭折した綱吉の嫡男、綱吉生母の桂昌院と絡んで生類哀れみの

令を出す切っ掛けになった人物。寄贈は五代綱吉の兄で四代の家綱らしい。

その外の徳川からの寄贈品は殆ど家綱名義となっている。

どうも説明を聞いた限りでは、徳川の庇護は事実、小町がらみは稀代の傑物・

8代亮賢あたりによる流布ではないか? と感じた。何故ならここに来るときに

「小野公民館」などを見て気付いたが、この地の豪族に小野氏が居て地名にも

なっているから都から故郷へ帰る途中に寄った所に結び付けたか?

(2) 塩薬師

長時間の歓談の後、寺を辞してR-197を更に甘楽町方面に行くと鏑川と

ぶつかるところに「塩畑堂」の信号、と道標。

そこから右手の細道を下ると「塩薬師」が見える。

全体の形はこんなもので

多くの小さな仏像に囲まれている。

石の塔の先端にも仏像。

説明看板に依ると「古くは石薬師と呼ばれ八世紀頃の建立。その後、平安時代

初期に小野小町が故郷である出羽国に帰郷の折、この地で大病を患った為、

小庵を建て治療と仏道の日々を送った。ある時小町の夢枕に不動明王が立ち

「近くにある石薬師に千日祈願を掛け、傍の霊水で身を清めると忽ち快癒

するだろう。」と御告げがあり、小町は千日間かかさず石薬師に通い詰める。

しかし、一向に快方に向わなかったため薬師様に対して「南無薬師まづは

諸願の叶はずば身より仏の名こそ惜しけれ」と和歌を詠んだところ、今度は

薬師様が夢枕に立ち「むらさめは唯一時のものぞかしおのが身のかさここに

ぬぎおけ」と返しの和歌を詠まれました。次ぎの朝、小町が目が覚めると

不思議な事に大病がすっかり癒え小町は感謝を込めて石薬師に塩を山のように

お供えした。この話を聞いた住民達はいつからか塩薬師と呼ぶようになった

そうです」

その和歌のやり取りを刻んだのがこの石碑。文政三年(1830年)の銘。

その和歌の意味は「このように、病の回復を祈っても、一向になおりは

いたしません。このうえは、我が身よりも、病気治しの願を立てられた

仏さまの御名を惜しく思います」

御返歌 薬師如来「通り雨(=はやり病)はひとしきり降れば止むのですが、

そこまで言うのなら、お前の笠(=病)をそこにおいてゆきなさい(=病気を

治してあげましょう)」

(3)仁治の碑

この地域の「小野」名は小野小町からではなく元々豪族がいたという

証拠を探しに仁治の碑へ。R-10の沿線近くにある。細道の先の高みに発見。

付近には庚申塔や崩れた奪衣婆の石仏。

この仁治の碑は、鎌倉時代の仁治四年(1243年)に建てられたもので、

群馬県内で三番目に古く、昭和三三年に県の重要文化財に指定された。

高さが276㎝ 巾96㎝ 厚さ8㎝という巨大なものである。解説に依ると

鎌倉時代初期の形式をよく残しているし建立者の氏名が刻まれていること

などは仁治の碑の価値を高いものにしていると評価されるそうである。

上部に刻まれた6つの梵字は、金剛界五仏(註)と薬師をあらわしており、

密教(真言宗)の信仰を示しているとか。

写真では見え難いが碑面にある壬生、藤原等の人々に混じって「小野」の

名がある。これが古くから小野氏が居た証拠。

又、同じく解説ではこの碑が建立された事情についても、仁治四年が承久の

乱後二三年目にあたるところから、承久の乱との関係が考えられている程度で、

不明。

若しかするとこの地における真言宗の定着を記念するものであるかも

しれないとの事。

次ページに続く

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

冬眠状態。

日当りの縁側で借り物の「上州の史話と伝説」をパラパラとめくっていたら

「小野の小町のさすらい」と云う項目が目に付いた。そう云えば甘楽の山に

行くときに通過する県道197号沿線に「小野小町開基」と銘打った「得成寺」

が在るのを思い出して一寸探訪。R-18を西進、富岡方面に左折して下高尾から

更に甘楽町方向へ。

(1) 得成寺

寺への道標を見て途中の左山手への細道を登ると得成寺。

応待して頂いた住職の案内で本堂へ。正面に群馬県重文指定の不動明王が

重々しく鎮座する。総高59cm。怒りの形相に、右手に宝剣、左手に羂索を持ち、

両足を組んで座る不動明王の基本的な形姿の像。名称は得成寺木彫不動明王坐像

住職の説明の概略は「この寺の創建は平安初期に小野小町が故郷の出羽国に

帰郷の折、この地で大病を患い、庵を建てて治療と仏道の日々を送った。

その庵が得成寺の起源。村人は小町が庵を結んだ跡に寺院を建立、

小野山得成寺と改号し、後に貞応元年(1222年)心全和尚が高野山より

不動明王を勧請して再興。8世住職の亮賢は桂昌院が懐妊した時、男子

(後の五代将軍徳川綱吉)が生まれると察知した縁で、桂昌院や綱吉から

厚く信頼され、後に江戸に招かれ護国寺を開山。以来、得成寺は幕府から

庇護され寺運が隆盛し寺宝には徳川家から寄付されたものが多く在る」と。

本堂の左手には「小町のふすま絵」。時代は不詳ながら相当に古いもの。

画面左に波が描かれているが多分琵琶湖を想定したものと云われる。

更に寺宝の運慶作の木像を見たいと申し出たがこれは毎年四月八日の

「小町を偲ぶ例会」の時だけの公開と言うことで駄目。替わりにガラス

ショーケースの中の写真だけを見せられた(撮影不可)。これは凄いもの、

しわだらけの老婆が破れ衣に身を包み、しなびきった乳房もあらわに、

一本の杖を頼りに立っている其の像は驚くべき醜怪、それが小野小町の

老いさらばえた姿だというのだ。

美女の代表とされる小町の老後の姿をこんな凄まじく刻んだ運慶の意図は

何だろうか。この像の名は「小町の無我無心像」。

その脇にボロボロになった絹の衣装。「徳松君の産着」と聞いて吃驚。

徳松君と云えば夭折した綱吉の嫡男、綱吉生母の桂昌院と絡んで生類哀れみの

令を出す切っ掛けになった人物。寄贈は五代綱吉の兄で四代の家綱らしい。

その外の徳川からの寄贈品は殆ど家綱名義となっている。

どうも説明を聞いた限りでは、徳川の庇護は事実、小町がらみは稀代の傑物・

8代亮賢あたりによる流布ではないか? と感じた。何故ならここに来るときに

「小野公民館」などを見て気付いたが、この地の豪族に小野氏が居て地名にも

なっているから都から故郷へ帰る途中に寄った所に結び付けたか?

(2) 塩薬師

長時間の歓談の後、寺を辞してR-197を更に甘楽町方面に行くと鏑川と

ぶつかるところに「塩畑堂」の信号、と道標。

そこから右手の細道を下ると「塩薬師」が見える。

全体の形はこんなもので

多くの小さな仏像に囲まれている。

石の塔の先端にも仏像。

説明看板に依ると「古くは石薬師と呼ばれ八世紀頃の建立。その後、平安時代

初期に小野小町が故郷である出羽国に帰郷の折、この地で大病を患った為、

小庵を建て治療と仏道の日々を送った。ある時小町の夢枕に不動明王が立ち

「近くにある石薬師に千日祈願を掛け、傍の霊水で身を清めると忽ち快癒

するだろう。」と御告げがあり、小町は千日間かかさず石薬師に通い詰める。

しかし、一向に快方に向わなかったため薬師様に対して「南無薬師まづは

諸願の叶はずば身より仏の名こそ惜しけれ」と和歌を詠んだところ、今度は

薬師様が夢枕に立ち「むらさめは唯一時のものぞかしおのが身のかさここに

ぬぎおけ」と返しの和歌を詠まれました。次ぎの朝、小町が目が覚めると

不思議な事に大病がすっかり癒え小町は感謝を込めて石薬師に塩を山のように

お供えした。この話を聞いた住民達はいつからか塩薬師と呼ぶようになった

そうです」

その和歌のやり取りを刻んだのがこの石碑。文政三年(1830年)の銘。

その和歌の意味は「このように、病の回復を祈っても、一向になおりは

いたしません。このうえは、我が身よりも、病気治しの願を立てられた

仏さまの御名を惜しく思います」

御返歌 薬師如来「通り雨(=はやり病)はひとしきり降れば止むのですが、

そこまで言うのなら、お前の笠(=病)をそこにおいてゆきなさい(=病気を

治してあげましょう)」

(3)仁治の碑

この地域の「小野」名は小野小町からではなく元々豪族がいたという

証拠を探しに仁治の碑へ。R-10の沿線近くにある。細道の先の高みに発見。

付近には庚申塔や崩れた奪衣婆の石仏。

この仁治の碑は、鎌倉時代の仁治四年(1243年)に建てられたもので、

群馬県内で三番目に古く、昭和三三年に県の重要文化財に指定された。

高さが276㎝ 巾96㎝ 厚さ8㎝という巨大なものである。解説に依ると

鎌倉時代初期の形式をよく残しているし建立者の氏名が刻まれていること

などは仁治の碑の価値を高いものにしていると評価されるそうである。

上部に刻まれた6つの梵字は、金剛界五仏(註)と薬師をあらわしており、

密教(真言宗)の信仰を示しているとか。

写真では見え難いが碑面にある壬生、藤原等の人々に混じって「小野」の

名がある。これが古くから小野氏が居た証拠。

又、同じく解説ではこの碑が建立された事情についても、仁治四年が承久の

乱後二三年目にあたるところから、承久の乱との関係が考えられている程度で、

不明。

若しかするとこの地における真言宗の定着を記念するものであるかも

しれないとの事。

次ページに続く

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます