安中の低山めぐり。平成十七年に群馬山岳移動通信氏の十数年前の

安中低山古標識探訪をした事があるがそれ以来の事。今日の「八幡峰」

はかっては安中最高峰と言われていたが、松井田を合併したので当然

今は最高峰ではなくなっている。更に前回標識発見の時、大塚氏から

三角点を見ましたか?と質問されたが、当時は余り三角点に執着して

いなかったので、多分曖昧な返事しかしなかったように記憶する。

其の事がずっと気懸かりだった。勿論、三角点は頂上標識そのもの

ではないが。

八幡峰へは里見街道からでも良いが、今日は十八号線で安中・城下を

右折し211号線から215号線と乗り継いで安中・榛名駅への四つ角を

直進。間も無く「恵宝沢橋」手前のカーブを直進して「碓井広域農道」に

入る。再び似たようなカーブも直進して無印道を尚西進。道幅も狭く

なった頃、何と「県道125一本木平・小井戸・安中線」の標識。

舗装された県道とは言え車一台巾の見た目は林道並。

やがて水場を通過、ここは茶臼山登山口(11.04)。

目印の島崎水産の看板を過ぎると益々道は狭く、残雪もあり気が抜けない運転。

途中に地蔵峠までは抜けられません、との注意板は以前と同じ。

漸く丁字路に着く。左右ともゲートで閉められているのでここに駐車。

右は地蔵峠、左に

見なれない表示があるが聞いた事は無い(11.23)。

支度をしていると大きな四駆が二台、又もやハンターと鉢合わせだ。

「間も無く始めるからなるべく林道から離れないように」と言い置いて

彼らは鍵でゲートを開けてさっさと行ってしまった。

直線距離約1㌔を確認して雪混じりの林道を南西へ。

高低差が殆ど無いので楽なもの。ナビを注意深く見ながら行くと、三角点位置の

百㍍手前で前回入りこんだ看板の目印、しかも進行右側は地形図では逆。

不安は適中らしい。三角点はすこし先の送電鉄塔脇の東電柱から左の小山だ。

取り敢えず、先に三角点探し。小山の上に簡単に発見。

785m、点名は「臼沢」(12.00)。ここから標識の場所へは78m北。

戻って先ほど確認した標識山入り口(12.10)。

テープに従って西に回りこんでから頂上に行くと、そこに頂上標識。

やはり、三角点の所とは違っていた。標高も781mと4m低い。

側に図根点風の石柱はあるが、側面の図形はあちこちの境界で見たこと

がある代物。トップのx印が対角線を指している。

三角点の権威・上西勝也氏の解説に「宮三角點という刻字のある標石が

あります。「宮」のウ冠は広く丸みを帯びており天皇陵にも「宮」表示

の境界標石がみられることから宮内省を意味するようです。」林野庁:

図説国有林の境界では「御料林時代の石標は、山印ではなく宮印が刻んで

ある。旧御料林でも新しく埋設されるものはすべて山印がつけられる」

とある。多分此れかな?

(註・上西氏からの連絡から引用

旧御料局の境界標石です。三角点ではありません。宮内省御料局の

測量は明治中期から終戦で解体されるまで継続されまし

た。現在はほとんど森林管理局に引き継がれています。この境界標石

いわゆる「宮標石」は町村名や番号などが刻字されることもあります。

また三角点ではありませんが多角測量の「点」としても使われています。

とりあえず、わたしの知見でお知らせいたします。

上西 勝也)

だが、地形からすると三角点山や標識山は林道建設で分断されたもので

元々は一つの山のような気がする。大塚さん、結果は以上の如くでした。

ハンターたちに会わない内にと早々に駐車場所に帰り(12.54)

茶臼山登山口の水場に戻る(13.09)。

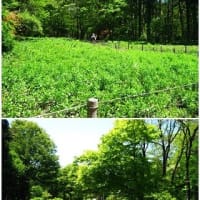

林道を登り出すと、左の竹薮脇に「登山口」の看板。

竹薮の中を登り左の尾根に這いあがると、落ち葉に隠れているが

何とか薄い踏み跡が見え、黄色の登山路用と思われる樹幹のテープ

もある(13.20)。

ここからは息を切らせて大きなコブを三つもクリヤしながら大岩が並ぶ

間を摺り抜けると

曲輪風の段が現われる。前回は直登せずに右に大きく

迂回したが今度は直登。やがて掘り切りのような場所を辿ると南から

頂上着(14.04)。標識が四つもあって賑やかだが、勿論三角点は無く

図根点のような物が土中から辛うじて頭を出している。

上面の×の刻印は対角線なので図根点ではなく何かの標石だろう。

標識の中には移動通信氏のもの、

「安中の山に登ろう会」のもの

あちこちで見る黒板に赤ビニールコード、裏に亀の絵がある。

少し休んでからの下山は大岩の所から来た道より西寄りにきれいな尾根道を

発見したのでそれを辿る。途中で石造物を見ながらの一本くだり(14.23)。

放置アンテナ脇を過ぎると間も無く綺麗な林道に降り立つ。

若しかするとこの林道が正規の登山路かもしれない。気が着いたら下に

島崎水産の廃屋が見えた。

最後は凄い藪だったが水天宮の碑を見て廃屋の裏に出る(14.46)。

この水産会社裏からの道が山行記に紹介されていた道だろう。水場の駐車場に

戻って本日は終了(14.51)。

この城址は「碓井郡志」によると「其の形が丁度茶臼の様に屹立

している」ことからこの「茶臼」の名が付いたとの事。

伝承によると1193年、頼朝の浅間三原野の巻狩りの時に築いた

城砦で飽馬勝正が封じられるが末裔は1350年の観応の乱

(尊氏対直義)で笛吹峠で討ち死に、子の勝俊が内山城に移り

廃城となったと。

しかし、山崎一氏は城の様式から南北朝期の創立としている。つまり

頼朝の時代には無かったものとする。尤も頼朝の浅間三原野の巻狩り

自体が史実かどうか?怪しいものと言われているくらいだから。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

安中低山古標識探訪をした事があるがそれ以来の事。今日の「八幡峰」

はかっては安中最高峰と言われていたが、松井田を合併したので当然

今は最高峰ではなくなっている。更に前回標識発見の時、大塚氏から

三角点を見ましたか?と質問されたが、当時は余り三角点に執着して

いなかったので、多分曖昧な返事しかしなかったように記憶する。

其の事がずっと気懸かりだった。勿論、三角点は頂上標識そのもの

ではないが。

八幡峰へは里見街道からでも良いが、今日は十八号線で安中・城下を

右折し211号線から215号線と乗り継いで安中・榛名駅への四つ角を

直進。間も無く「恵宝沢橋」手前のカーブを直進して「碓井広域農道」に

入る。再び似たようなカーブも直進して無印道を尚西進。道幅も狭く

なった頃、何と「県道125一本木平・小井戸・安中線」の標識。

舗装された県道とは言え車一台巾の見た目は林道並。

やがて水場を通過、ここは茶臼山登山口(11.04)。

目印の島崎水産の看板を過ぎると益々道は狭く、残雪もあり気が抜けない運転。

途中に地蔵峠までは抜けられません、との注意板は以前と同じ。

漸く丁字路に着く。左右ともゲートで閉められているのでここに駐車。

右は地蔵峠、左に

見なれない表示があるが聞いた事は無い(11.23)。

支度をしていると大きな四駆が二台、又もやハンターと鉢合わせだ。

「間も無く始めるからなるべく林道から離れないように」と言い置いて

彼らは鍵でゲートを開けてさっさと行ってしまった。

直線距離約1㌔を確認して雪混じりの林道を南西へ。

高低差が殆ど無いので楽なもの。ナビを注意深く見ながら行くと、三角点位置の

百㍍手前で前回入りこんだ看板の目印、しかも進行右側は地形図では逆。

不安は適中らしい。三角点はすこし先の送電鉄塔脇の東電柱から左の小山だ。

取り敢えず、先に三角点探し。小山の上に簡単に発見。

785m、点名は「臼沢」(12.00)。ここから標識の場所へは78m北。

戻って先ほど確認した標識山入り口(12.10)。

テープに従って西に回りこんでから頂上に行くと、そこに頂上標識。

やはり、三角点の所とは違っていた。標高も781mと4m低い。

側に図根点風の石柱はあるが、側面の図形はあちこちの境界で見たこと

がある代物。トップのx印が対角線を指している。

三角点の権威・上西勝也氏の解説に「宮三角點という刻字のある標石が

あります。「宮」のウ冠は広く丸みを帯びており天皇陵にも「宮」表示

の境界標石がみられることから宮内省を意味するようです。」林野庁:

図説国有林の境界では「御料林時代の石標は、山印ではなく宮印が刻んで

ある。旧御料林でも新しく埋設されるものはすべて山印がつけられる」

とある。多分此れかな?

(註・上西氏からの連絡から引用

旧御料局の境界標石です。三角点ではありません。宮内省御料局の

測量は明治中期から終戦で解体されるまで継続されまし

た。現在はほとんど森林管理局に引き継がれています。この境界標石

いわゆる「宮標石」は町村名や番号などが刻字されることもあります。

また三角点ではありませんが多角測量の「点」としても使われています。

とりあえず、わたしの知見でお知らせいたします。

上西 勝也)

だが、地形からすると三角点山や標識山は林道建設で分断されたもので

元々は一つの山のような気がする。大塚さん、結果は以上の如くでした。

ハンターたちに会わない内にと早々に駐車場所に帰り(12.54)

茶臼山登山口の水場に戻る(13.09)。

林道を登り出すと、左の竹薮脇に「登山口」の看板。

竹薮の中を登り左の尾根に這いあがると、落ち葉に隠れているが

何とか薄い踏み跡が見え、黄色の登山路用と思われる樹幹のテープ

もある(13.20)。

ここからは息を切らせて大きなコブを三つもクリヤしながら大岩が並ぶ

間を摺り抜けると

曲輪風の段が現われる。前回は直登せずに右に大きく

迂回したが今度は直登。やがて掘り切りのような場所を辿ると南から

頂上着(14.04)。標識が四つもあって賑やかだが、勿論三角点は無く

図根点のような物が土中から辛うじて頭を出している。

上面の×の刻印は対角線なので図根点ではなく何かの標石だろう。

標識の中には移動通信氏のもの、

「安中の山に登ろう会」のもの

あちこちで見る黒板に赤ビニールコード、裏に亀の絵がある。

少し休んでからの下山は大岩の所から来た道より西寄りにきれいな尾根道を

発見したのでそれを辿る。途中で石造物を見ながらの一本くだり(14.23)。

放置アンテナ脇を過ぎると間も無く綺麗な林道に降り立つ。

若しかするとこの林道が正規の登山路かもしれない。気が着いたら下に

島崎水産の廃屋が見えた。

最後は凄い藪だったが水天宮の碑を見て廃屋の裏に出る(14.46)。

この水産会社裏からの道が山行記に紹介されていた道だろう。水場の駐車場に

戻って本日は終了(14.51)。

この城址は「碓井郡志」によると「其の形が丁度茶臼の様に屹立

している」ことからこの「茶臼」の名が付いたとの事。

伝承によると1193年、頼朝の浅間三原野の巻狩りの時に築いた

城砦で飽馬勝正が封じられるが末裔は1350年の観応の乱

(尊氏対直義)で笛吹峠で討ち死に、子の勝俊が内山城に移り

廃城となったと。

しかし、山崎一氏は城の様式から南北朝期の創立としている。つまり

頼朝の時代には無かったものとする。尤も頼朝の浅間三原野の巻狩り

自体が史実かどうか?怪しいものと言われているくらいだから。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます