米カリフォルニア州からハワイに到着した航空機の車輪格納庫から16歳の少年が発見されると

いう出来事があったという。少年の命に別条はないという。航空会社が20日明らかにした。少

年が見つかったのはサンノゼ発オアフ島行きのハワイアン航空45便で、20日、航空会社の職

員が発見し、空港の保安員に通報した。少年の身元などは明らかにしていない。航空会社による

と、米連邦捜査局(FBI)が調べた結果、少年はサンノゼからオアフ島までの5時間以上、車

輪格納庫に隠れて空の旅を続けていたという。太平洋上を横断する旅客機は通常、高度数万フィ

ート以上の上空を飛行するが、この少年が過酷な環境でどうして無事だったのか、航空会社は分

からないと話している。この巡航高度での寒さと低酸素レベルは76パーセントは死亡するとされ

るが少年は気を失っていたというが、それにしても奇跡的な生還といえるほどの危険な状況に置

かれていたはずだ。一般にこの巡航高度では航空機は零下80度で、酸素は80%も薄くなる。ニュ

ースでは、航空機の車輪格納室はタイヤの摩擦熱や油圧の発熱でそこまでは行かなかったのでは

というものもあるが、気を失っていたというからコールドスリープ状態(体温が20℃まで降下

し、冬眠していた)のではとの解説も流されている。そういえば、例の、小保方伝説?で脚光を

浴びた、 理化学研究所の若山照彦は、死後16年間冷凍保存されていたマウスからクローンマウス

を産み出すことに成功している(これにより、理論的には冷凍保存された人の遺体からクローン

人間を生み出すことが可能がある)。 そのことは横に置いて、ひとが自力(自己制御)で冬眠

状態に入れないものかと、漠然と思ってみたわけだ。馬鹿だねぇ~。^^;

【アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!】

●里山資本主義異論

「第1章 世界経済の最先端、中国山地-原価ゼロ円からの経済再生、地域復活」(NHK広島

取材班・夜久恭裕)の庄原市の和田芳治さんのインタービューのつづきから今夜は、第2章の「

21世紀先進国はオーストリア/ユーロ危機と無縁だった国の秘密」に入る。和田さんは高齢者

のことを「光齢者」と読んでいるがこれは、故吉本隆明が「超人間力」と呼んだと丁度対応する

ことを知る。第2章では、営林大国あるいはバイオマス先進国オーストリアの実体がが紹介され

る。そこで、"林業が最先端の産業に生まれ変わっている"というのだ。これは驚きだが、示唆に

富んでいる。しかし、少し熟考すれば21世紀が、医療から林業分野にバイオテクノロジーの進

展時代であることが理解できる。それは、本文で紹介されているヴィントハーガー社のバイオマ

スボイラーの技術開発にも前回の上勝町の「葉っぱビジネス」にも登場するバイオ技術とシンク

ロナイズ進化するデジタル技術である(ここではCADが登場)。日本の営林規模は、オースト

リアと比べ小さいことが、本文で紹介されいる、製材所「マイヤーメルンホフ」社(オーストリ

ア第一)は約3万ヘクタールの森林を所有し、年間130万立方メートルもの木材を供給するが、

日本では、10万立方メートルを超えれば 大手とみなされるのに対し、実に13倍の規模だ」

との箇所である。これは、農業でも同様だろう。その意味では、その地域・国にあった「最適経

営規模」あるいは「営林規模」を設計していく必要性があるだろう。そういえば、日本ゼネラル・

エレクトリック社が、少量木材でも事業性確保できるイエンバッハ・ガスエンジンイエンバッハ・

ガスエンジンを用いた、木質バイオマスのガス化発電を推進するプロジェクトチームを発足させ

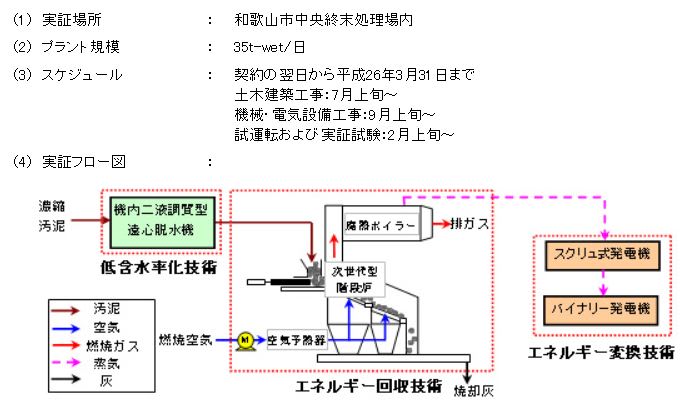

ているし、株式会社タクマでは、低含水率脱水機・省エネ型焼却炉(階段炉)・小型蒸気発電シ

ステムが開発されたと公表されており、小規模でも高性能で高品質なバイオマス事業用危機設備

の開発が着実に花を咲かせ実を結びつつある。

何もないとは、何でもやれる可能性があるということ

とはいえ、和田さんも最初から田舎暮らしを前向きに楽しんでいたわけではない。

和田さんの父親は太平洋戦争で戦死、おじいさんも終戦の年に亡くなった。そのため、母

親と祖母の三人で、山の畑を打っていかざるをえなかった事情がある。和田さんが地元の高

校を卒業したのは1962年。東京オリンピックを二年後に控え、日本中が高度経済成長に

ひた走っていた時代だった。同級生58人のうち実に56人が、卒業するや、広島市や関西

などの都会に就職。残されたのは、郵便局に勤めた友人と和田さんだけだった。和田さんが

暮らす集落も13軒あったのが四軒にまで減っていた。

「都会でなければ駄目だ、みたいな流れがずっとありました。楽に暮らせて素敵な人生を求

める気持ちがあったのだと思います。同級生たちは青春を謳歌している。わしは山の畑で鍬

を持って耕している。一つ年下で可愛かったあの子は、今ごろ都会で輝いて歩いているだろ

うという考えがふと頭に浮かび、こんなことをしている自分は何なのだと思うときはありま

した」

染みついていた田舎の劣等感をこう振り返る。しかし、その劣等感こそが今にいたる和田

さんの原動力ともなった。

「同時に、今にみとれという思いを胸に抱いていました。アンチ東京というのは、『あこが

れ東京』の裏返しでもあるのですが、そういう思いが私のバネになっています。コンプレッ

クスは持ちますが、それをバネにするタイプなのです」

田舎には田舎の、住民も気づいていない魅力があるのではないか。そんな気持ちが芽生え

たのは、農業とかけ持ちで始めた、役場の町おこしの仕事がきっかけだった。地元で行政批

判をしていた和田さんは、「そんなにものをいうならお前が町づくりをやれ」と企業誘致を

任されることになったのだ。しかし、和田さんは企業誘致では生き残れないと感じていた。

「行政が補助金を県や国からもらうとき、広島や東京にどう言うかと言うと、『うちの町は

いい町だから、何かください』ではなく、『うちの町はこんなに困っている』と言うのです。

本心だったかどうかは別として、自分の町を既めることによって補助金をもらってくる。で、

補助金で造るのは、東京や広島など、都市部にあるものの二番飲じか三番煎じばかり。私は、

これではいつまでたってもビリだと思いました。逆境の地、過疎の地に武器はないかと探し

たとき、確かに何もない。でも何もないということは、逆に何でもやれる可能性があるんじ

やないかと思ったのです」

過疎を逆手にとる

ある日、和田さんは都会の人向けにアピールできるイベントを企画しろと命じられた。何

かよいか探し回ったあげく見つけたのが、それまで全く価値に気づいていなかった、ある花

だった。毎年二月になると、町内のそこらじゆうに咲き、なんでもないと思っていたセツブ

ンソウ。それが、石灰質の石がごろごろした、夏涼しく早春に光があたる場所だけに咲く、

日本でも非常に珍しい品種であることを人から教えられたのだ。

そして開いた、節分草祭り。直径わずか2センチの可憐な姿を見ようと、予想を上回る大

勢の人が押し寄せ、以後、毎年恒例となった。今では西日本一の自生地として有名にもなっ

た。この成功体験は、価値がないと思い込んでいたものが実は町作りの武器になる、東京に

はないものだからこそ、東京とは違う魅力を作っていけるのだと和田さんに悟らせた。田舎

は雑草に飲み込まれそうになっているというけれど、よくよく見れば、その雑草こそ、ぴか

ぴかの宝物だった。

里山の魅力に自信を持てるようになった和田さん。今から約30年前、1982年に立ち

上げたのが、「過疎を逆手にとる会」だった。その名の通り、過疎だからこそできる町づく

りを考える集い。「この指止まれ」と呼びかけた。すると、総領町だけでなく、近隣の市町

村で地域づくりに取り組む人々が応えた。

「それまでは変な話、私ばかりが飛び跳ねていたので、町づくりをやろうといっても、誰も

やっていないじやないかとか、お前だけがやっているじやないかとか言われていたんです。

総領町だけでなくて、この近辺の町作りに関心がある人をみんな起こして、町づくり競争が

起きれば、私がかすんで足を引っ張られることも少なくなるのではないか、という単純な思

いもありました」

この言葉には、過疎地で町おこしをしていくことの難しさを感じる。昔ながらの保守的な

風潮が強い田舎では、目立つ行動に対するやっかみも多いのだ。しかし、和田さんは、そう

したやっかみすらもエネルギーに変えていった。

「時代的には僕たちはあくまで傍流の位置にいるんです。主流はやっぱり都市なんですね。

しかし、傍流、逆境が私のエネルギーです」

そのような経験によってなのか、生来なのか、和田さんは、どんなネガティブな言葉も前

向きに解釈し、いいように作りかえる。田舎暮らしをマイナスのイメージで捉えるのではな

く、楽しいものだと考えるための言葉遊びだ。

そんな和田語録をいくつか。

和田さんは、年をとった人々を「高齢者」とは呼ばない。「光齢者」と呼ぶ。人生いっぱい

経験して、「輝ける年齢に運した人」たちである。「田舎には、高齢者しかいない」という

と「役に立だない人ばかり」というイメージになるが、「光齢者が多い」と言えば、生きる

名人がたくさんいるのだと考えられる。情けないことなど、何一つないのである。

省エネも「笑エネ」と書く。つまり、笑うエネルギー。省エネという言葉には、どうして

も我慢するというイメージがつきまとう。これでは長続きしない。楽しくエネルギーを使お

うではないか。エコストーブを使えば、みんなで笑いながら火をおこすことができる。笑エ

ネが出ると、体だけではなく心も温まる。

そして里山暮らしの仲間は「志民」と呼ぶ。「市民」ではなくて「志を持った人々」。そ

れは、明治維新で活躍した志士たちのような、行政や政治任せにするのではなくて、人のた

め、地域のため、社会のために自分で動ける人々。持てる物、出せる物を喜んで出して、喜

んで汗を流せる人々。笑顔がある人は笑顔、汗が流せる人は汗、知恵がある人は知恵、そし

てお金がある人はお金。そうした志民が提供する力は「第三の志民税」。直接税、間接税に

並ぶ、お金ではない大きな力。それが里山を活性化させる。

「こんな志民運動を、過疎を逆手にとる会などでやっています。もちろん政治が悪い、親が

悪いということはどの時代でもあります。それでも、自分の人生は自分で作ろうと思ったほ

うが幸せになれる可能性が高いんじやないかと思って、志民になろうと呼びかけています」

「豊かな暮らし」をみせびらかす道具を手に入れた

近所の川、田総川に、外来魚のブルーギルやブラックバスが増えていると聞けば、「普通

は不味くて食べられないと言うが、ひとつ、じっくり調理しておいしく食べようじやない

か」と、地元の漁協や小中学生と協力して「田総川を丸ごと食べる会」を開く。猪や鹿が麓

の畑を荒らすと聞けば、そうした害獣を使った新しい鍋を考案し、創作鍋のコンテストに出

場する。

逆転の発想で捉えれば、役に立たないと思っていたものも宝物となり、何もないと思って

いた地域は、宝物があふれる場所となる。そんな里山暮らしの楽しさを訴える活動を続けて

きた和田さんと仲間たち。

「なぜ楽しさばかり言うかというと、楽しくなければ定住してもらえないだろうと思ってい

るからです。金を稼ぐという話になると、どうしても都会には勝てない。でも、金を使わな

くても豊かな暮らしができるとなると、里山のほうが、地方のほうが面白いのではないかと

払たちは思っています」

三〇年という歳月を経て、和田哲学への共感はじわじわと、確実に広がっている。今では

和田さんの仲間は、北海道から九州・仲繩まで、津々浦々にいて、アイディアを交換しなが

ら、里山暮らしをどんどん進化させている。

しかし、都市部の人々を惹きつけるのには、何か決定打がない。そう感じ始めていた20

11年初頭、出会ったのが、エコストーブだった。

「どちらかというと今まではイベントなんかを通して里山暮らしの楽しさを伝えていた。今

度は道具ですから。これを手に入れたことによって、みんなに呼びかける『言い道具』がで

きたなと思っています」

以来、和田さんたちは、各地で「エコストーブ講習会」を開くようになった。みんなでワ

イワイ言いながらストーブを作り、火を囲みながらご飯を炊く。参加した誰もが、エコスト

ーブの高性能に驚き、炊いたご飯のおいしさに二度びっくりする。

そうしたなかで発生した東日本大震災。大都市で電気の供給が止まり、物流が止まり、コ

ンビニからありとあらゆる商品が消えた。これまで当たり前に感じていた何もかもが、実は

当たり前でなかったことに気づかされた。

エコストーブ講習会を開いてくれという依頼も増えたし、参加者も増えた。多い日には五

百人も参加するようになった。被災地・岩手県からもエコストーブの作り方を教えて欲しい

という依頼が届いている。「便利さばかりを追求してきた日本人が変わり始めている」と和

田さんは自信を深めている。「

興味をもってくれる人が増えています。これまでも『脱出暮らし最高』と叫んできたけれ

ど、なかなかピンときてもらえなかった。しかし、大震災などを契機に、都市での電気頼り、

電気使い放題の足元がない生き方、食べ物を手に入れることができない暮らしは本当に良い

のだろうかと思ってくださる方が、少し出たのではないかと思いますね。『金が一番』から、

『金より大切なものがある』に変わったとき、エコストーブはいい道具になるのではないか

と思っているのです」

とは言っても、和田さんは、エコストーブがあれば、原発を止められると考えているわけ

ではない。

「『エコストーブを作ったくらいで原発が止まるの?』という言い方をする人がいます。特

にマスコミで取り上げられたりして、僕たちが大々的にやればやるほど、そういうことをい

う人がいます。かつての私なら『できる』と言っていたかもしれませんが、このごろは『で

きません』と答えるようになりました。でも、楽しみながら『笑エネ』、笑いのエネルギー

を生み出してくれる力がエコストーブにはあると思います」

将来の子どもにツケを残すことのないようにする。それが和田さんのこれからの目標だ。

原発を止めることはできなくても、里山では電気使い放題でない暮らしができる。そうい

う価値に気づいていくことが、21世紀の里出暮らしなのである。

「町ではどうしても電気使い放題をやらなければいけないけれども、田舎ではある程度、自

分でエネルギーを確保することができる。そういう生活におもしろさを感じてくださる方が、

もう一度里山に帰ってきてくれると里山はきれいになるし、町は元気になると思います。地

方が元気でなかったら、最終的には都市も元気になりませんよ。商工業が発達しても、買い

手の農民が周りにいなければダメだし、経営者が儲けても、消費してくれる国民が豊かでな

ければ、その経済は保証できないんです」

夕暮れを迎えると、和田さんがかつての牛小屋を改造した「里山暮らしの拠点」に次々と

仲間が集まってくる。そうしたら囲炉裏を囲んで宴会だ。もちろんエコストーブの上には、

ピカピカのご飯が炊ける釜。川で採れたカワニナの味噌汁。山菜たっぷりのピザが並ぶ。

そうそう、和田さんには言葉遊びに勝るとも劣らない特技がある。それは歌。自分で作詞

作曲してしまうのだから舌を巻く。そんな和田さんによる、里山暮らしを賛美するバリトン

の歌声が、今夜も山里の小屋に響きわたる。

「♪あなたの汗に乾杯! あなたの笑顔に乾杯! 声を合わせて、心一つに、かんぱ~

い!」

楽しい乾杯のあと、笑い声の絶えない宴の席で、和田さんはきょうも自らの根本をなす持

論を語る。

「息子やむすめたちに、努力に努力を重ねてふるさとを捨てさせるのは、もうやめにしたい。

田舎に残った自分はだめだから、自分のようにならないで欲しいという自己否定は終わりに

したい。そうではない時代が、幕を開けつつあるのだから」

第2章 21世紀先進国はオーストリアーユーロ危機と無縁だった国の秘密

(NHK広島取材班・夜久恭裕)

知られざる超優良国家

2009年10月、ギリシャで巨額の財政赤字が発覚したことが引き金となって始まった

ユーロ危機。イタリア、スペインに飛び火し、ヨーロッパ中が大混乱に陥った。

そうした中、いや、そうした中だからこそ、ありあまったマネーはヨーロッパに向かった。

ヘッジフアンドたちは一斉に、CDSと呼ばれる国債に連動する金融商品を買いあさった。

「市場の評価」という大義名分を掲げ、ギリシャやイタリアなどの国債を売り浴びせ、国債

を暴落(金利は上昇)させた。これによって、各国では、緊縮財政を余儀なくされ、高い失

業率にあえぐ庶民をよりいっそうの苦しみへ追いやった。当のヘッジフアンドたちは、そう

した状況を尻目に、高級ワインで祝杯をあげているのである。マネーのモンスターはとうと

う国家の価値すらも食い物とし始めた。

マネーの嵐が吹きすさぶヨーロッパのど真ん中に、その影響を最小限に食い止めている国

がある。それがオーストリアだ。

オーストリアと言われて何を思い浮かべるだろうか。モーツァルトやシューベルトを生ん

だ音楽の国? ザッハトルテに代表されるチョコレートの国? いやいや、実はそれだけで

はないのである。経済の世界でも、オーストリアは実に安定した健康優良国なのだ。

それは数々の指標が物語っている。ジェトロが公表しているデータ(2010)によれば、

失業率は、EU加盟国中最低の4・2%、一人当たりの名目GDP(国内総生産)は4万9

688米ドルで世界11位(日本は17位)。対内直接投資額は、2011年に前年比3・

2倍の101億6300万ユーロ、対外直接投資額も3・8倍の219億500万ユーロと、

対内・対外ともにリーマンショック直前の水準まで回復した。

では、なぜ人ロ一千万に満たない小さな国・オーストリアの経済がこれほどまでに安定し

ているのか? その秘密こそ、里山資本主義なのだ。

オーストリアは、前章にみた岡山県真庭市のように、木を徹底活用して経済の自立を目指

す取り組みを、国をあげて行っているのである。

国土はちょうど北海道と同じくらいの大きさで、森林面積でいうと、日本の約15%にす

ぎないが、日本全国で一年間に生産する量よりも多少多いぐらいの丸太を生産している。知

られざる森林先進国・オーストリアの秘密を探っていこう。

オーストリアの人々は、最も身近な資源である木を大切にして暮らしている。

昔ながらの里山の暮らしが見られると、オーストリア北部の村・ラムザウを訪ねた。アル

プスの山々の麓に、チロル風の伝統建築がぽつりぽつりと並ぶ、牧歌的な風景。ほとんどの

家庭が、冬場のスキー客を目当てにペンションを営みながら、牛を飼い、羊を育てる生活を

送っている。

どの家にも、軒先には薪が積み上がり、料理も、暖房も、薪を使って火をおこす。

「薪のオーブンで肉料理を作るととってもおいしいの」。奥さんは自慢げだ。

週に一回、昔の木こり小屋に仲間を集め、ヨーデルを歌いながら、木こりの朝食を食べる

ご老人。庄原の和田さんをオーストリアで見つけた気分だった。

昔も今も変わらぬ暮らしが続いているのだと感心していると、意外な話が飛び出した。

「こうした暮らしを再発見したのはほんの数年前ですよ。オーストリアでも10年前までは、

ガスや石油が主力のエネルギーでした」

冬に備えて所有する林の木を切り倒し、薪にしていた男性。高く債み上がった薪の山を前

に誇らしげに語った。

「これだけあればエネルギー危機が起きても安心です」

林業が最先端の産業に生まれ変わっている

四年に一度、このオーストリアの山里に、世界中から視察団が訪れる。世界最大規模の林

業機械の展示会「オーストロフォーマ(austroforme)」からだ。展示会といっても、日本の

張メッセや有明コロシアムで開かれるのとは規模が違う。一つの山を丸ごと展示場として利

用する。オーストリアが誇る、本の資源を活用するための最先端の技術がずらりと 並ぶ。

2011年、私たちが取材に訪れたときも、日本からも百人規模で木材産業関係者が訪れ

ていた。

ヨーロッパでは、スウェーデンやフィンランドといった北欧でも林業が盛んだが、これら

の国々では平地にある森で営まれるため、険しい山を持つ日本にとっては、その技術は参考

にしづらい。しかし、アルプスを抱えるオーストリアの山々は日本と同じように切り在って

いて、そこで培われた技術は、日本にも導入しやすいそうである。

オーストロフオーマには、およそ百社が出展しており、日本では決して見ることができな

い最新鋭の機械が実際に作業の様子を見せながら、その能力を披露する。

タワーヤーダーと呼ばれる、ロープを張って山の上から大量の木材を一度に下ろすことが

できる最新の機械や、木材を次々とチップに加工するチッパーと呼ばれる機械など、丸二日

かけて、へとへとになりながらも山を歩き回るうち、オーストリアで新しい機械や技術がど

んどん開発され、日本人が知らないうちに林業が最先端の産業に生まれ変わっていることを

思い知らされる。

久しく斜陽産業とみなされてきた、日本の林業関係者たちは、一様にため息をついていた。

里山資本主義を最新技術が支える

次に訪れたのは、オーストリア屈指の製材所「マイヤーメルンホフ」社。オーストリア第

一の都市グラーツ郊外のレオーベンという町に所在する。約三万ヘクタールの森林を所有し、

年間130万立方メートルもの木材を供給する。日本では、10万立方メートルを超えれば

大手とみなされるのに対し、実に13倍の規模だ。この会社では、山から木を切り倒すとこ

ろから、加工、そしてバイオマス利用まで幅広く手がける。人口2万5千という小さな町の

経済をがっちり支えているのである。ちなみに、レオーベンでは、ゲッサービールというオ

ーストリアで最も人気ある地ビールが製造されているが、その熱源は、マイヤーメルンホフ

社がバイオマス発電する際にでる熱水をパイプラインでつないで利用しているという。

「マイヤーーメルンホフ」の売りは、製材規模や発電施設もさることながら、あの真庭でも

利用が進んでいるペレットを、町全体で活用するシステムだった。

面白いものが見られると案内されたのは敷地の一角にあるヨーロッパ有数のペレットエ場。

年間、6万トンが生産されるという。

しかし、彼らが見せたかったのは工場そのものではなく施設に横付けされていたタンクロ

ーリーだった。運ぶのはもちろん石油ではなく、ペレット。しかも、個人宅に配送している

という。ペレットは小さくて軽いので、さながらガソリンのように運搬することができるの

だ。

こうなったら実際にペレットを利用しているお宅も見たくなる。お願いして、この日の配

達先の一軒にお邪魔することができた。快く受け入れてくれたのはペーター・プレムさん。

4年前に家を新築したのを機にペレットボイラーを導入した。到着したタンクローリーは、

2本のホースをプレムさん宅の貯蔵庫につなぐ。

「よ~く、見てな!」運転手の呼びかけと同時に、機械が駆動、一方のホースを通って、勢

いよくペレットが貯蔵庫に流し込まれた。その傍ら、もう一本のホースが、貯蔵庫からペレ

ットの燃えかすを勢い良く吸い上げていた。

私たちが唖然としていると、気をよくしたプレムさんが家の地下へと招き入れてくれた。

そこに鎮座していたのは人の背丈ほどもある四角い機械。これがペレットボイラーだった。

そして、なんと先ほど見たペレット貯蔵庫から地下のボイラーまで、機械制御による全自動

でペレットが必要な分だけ供給される仕組みだというのである。さらにボイラーで沸かされ

たお湯は、家全体に張り巡らせたパイプによって、各部屋に送り込まれ、床暖房や給湯に使

われる。つまり、住人はペレットに全く触れることなく、スイッチーつで利用できるしかけ

なのだ。

プレムさんによれば、1シーズンに購入するペレットは5トン。1トン当たり219ユー

ロなので、しめて約1100ユーロ(約て2万円。執筆時のレートによる)。これで、延べ

300平方メートル分の暖房と給湯をまかなっている。以前は電気を利用していたが、費用

ほとんど変わらないそうだ。地元の木材を利用することに魅力を感じてペレットを導入した

プレムさん。「なにより、灯油のような臭いが全くしないのがいいよ」と笑ってみせた。

合い言葉は「打倒! 化石燃料」

ペレットを快適に利用する、オートメーションシステムができあがっていたオーストリア。

続いて、ボイラーメーカーを訪ねた私たちを待っていたのは、何か何でも化石燃料に取って

代わってやろうという、気迫の現場だった。

ここは、世界遺産に登録された街・ザルツブルク。その15キロ郊外にある、ヴィントハ

ーガーという会社。

玄関にずらり並んでいたのは、白を基調としつつも赤や青、グレーとのパイカラーがハイ

センスなボイラーたち。ヴィントハーガー社が作るペレットボイラーは、リビングに置いて

も無粋でない美しいデザインが特徴だ。日本でも有名な、オフロードバイクのメーカーがデ

ザインを手がけている。目をひくのは、前面に取り付けられたガラス窓。そこからはペレッ

トがぱちぱち燃える様子を見ることができる。暖炉があった頃の記憶が今も刻み込まれてい

るオーストリアの人々。こうして炎が見えることが安らぎにつながるのだという。

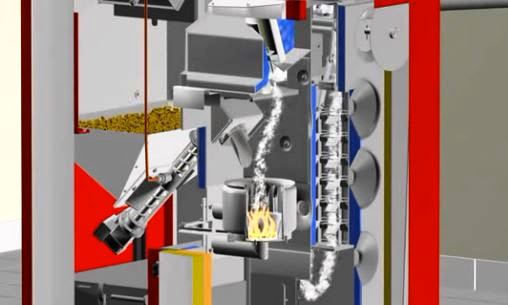

しかし、肝心なのはその心臓部。燃焼機関の開発ルームでは、20名ほどの技術者たちが、

モニターに映し出されたCAD画像を見ながら、活発に議論していた。みな、オーストリア

の片隅から、世界最先端の技術を生みだそうという気概に溢れていた。

チーフエンジニアの男性が「企業秘密なんだけど」と前置きしつつも、その驚きのテクノ

ロジーを解説してくれた。この会社では1998年からペレットボイラーの開発に着手した。

以来、力を入れてきたのは、燃焼効率の向上と排ガスの抑制だという。

ペレットボイラーは、木を熱して出る炭化水素と酸素を混合させて燃焼させる。その燃焼

温度がポイント。高すぎても低すぎてもいけない。そのため酸素を混ぜるタイミングを一次、

二次と2段階に分けたり、炭化水素と酸素の混合割合を調整したり、試行錯誤を重ねた。こ

れによって、排出される一酸化炭素や炭化水素も極限まで減らすことに成功した。

こだわりは、ペレットが燃え尽きたあとに排出される灰をとことん減らすことにも振り向

けられた。

客がどんな材質のペレットを使っても柔軟に対応できるように技術者たちは何年もかけて、

森にある樹木や廃材など、いろいろな木の種類を調べることから姶めたという。その結果、

どんな燃料なのか自動で判断する技術が完成、灰を0・5%以上出さないようにすることに

成功した。「私が入社した三〇年前、会社では薪ストーブを作っていましたが、その燃焼効

率は、60%程度でした。それが、今では、92~93%という極めて高い燃焼効率の実現

に成功しました」

今や、ペレットボイラーは、石油を上回るコストパフォーマンスを実現したという。

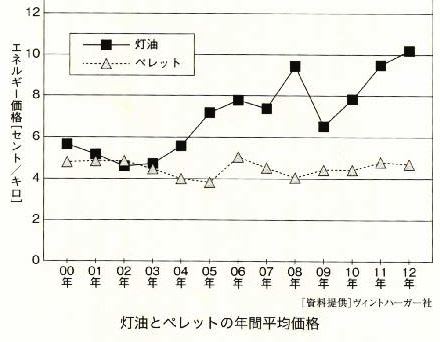

燃焼効率が向トしたことで、灯油1リットル分の熱量は、2キログラムのペレットで得ら

れる。これを値段で比較するとどうなるか。私たちが取材した時点で、灯油1リットルはお

よそ80セント。これに対し、同じ熱量分のペレットは、半分のおよそ40セント。つまり、

ペレットは石油の倍のコストパフォーマンスを発揮できるのである。しかも、この差は、近

年の原油高によってさらに開きつつある。

もちろん、燃料代だけを比較するのは不公平だ。残念ながら、ペレットボイラー本体は、

油を使うボイラーよりまだまだ高額だ。ヴィントハーガー社の標準的なボイラー1台の値段

は、一万ユーロ(執筆時のレートで、日本円でおよそ127万円もするが、これ1台で、全

ての部崖の暖房と給湯がまかなえ亘。石油ボイラーとの価格差は、3千~4千ユーロある。

しかし、その差がなくなるのも時間の問題だというのが、ヴィントハーガー社の見立てだ。

オーストリアではペレットボイラーに対し大幅な助成を行っているのを追い風に、メーカー

各社がボイラーの低価格化に全力を傾けている。もうあと数年もすれば、本体の価格は全

く問題にならなくなると技術者は胸を張った。

実際、オーストリア国内のボイラーのシェアでもその兆候は見て取れる。

10年前、石油ボイラーの販売は年間およそ3万5千台。ペレットボイラーはほとんどな

かった。今も、ペレットボイラーの販売は年間1万台弱だが、ヴィントハーガー社で は5

年後には、これを年間3万5千台にまで押し上げる目標を掲げている。

そして、オーストリアを含む西ヨーロッパ全体に目を向けると、400万台の暖房器具が

あり、そのうちバイオマスボイラーはまだ10万台にすぎない。

ヴィントハーガー社は、今後10年の間に、これが50万台、百万台に増えると確信してい

るという。

「燃焼効率という点では、改善の余地がないほど技術は完成しつつあるので、今後は誰もが

ボイラーを買える値段にしようとあらゆる努力を重ねています。ペレット業界はとっくにヨ

チヨチ歩きの段階は終わっているのです。いずれ間違いなく、エネルギー供給の重要な柱と

なるでしょう」

完璧なものを作ろうとする技術者たちの熱い思い。オーストリアは、もともと、世界的に

高い技術力を誇るドイツ自動車の部品製造などで発展してきた国である。従って、基礎的な

技術レベルは非常に高い。ペレットボイラーは、ヨーロッパでドイツ人の次にきまじめと言

われる、オーストリア人の気質の産物なのである。

かえり見れば日本人ももちろん、こつこつと技術を磨くことにかけては世界トップクラス。

その物づくりの精神こそが世界第11位の経済大国に押し7げた。

他のどこの国もやっているような大量生産・大量消費型の技術ではなく、一足先に、身近

な資源を活かす技術を極めつつあるオーストリア。日本も彼らと同じ造を歩むという選択肢

もあるのではないだろうか。

藻谷浩介 著『里山資本主義』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます