私のガルパン戦車模型の第十一作目は、あんこうチームのⅣ号戦車D型改(F2型仕様)にしました。

あんこうチームのⅣ号戦車は、チーム発足時から対アンツィオ戦時までのD型、対プラウダ戦時のF2型仕様、対黒森峰戦時のH型仕様の三つの時期を経ましたが、私のキット制作ではまだD型だけなので、そろそろF2型仕様を作ろうか、という気分がありました。

3月の大洗行きの際、マリンタワー内の喫茶「Panzer vor(パンツァー・フォー)」にて見た壁の大きな側面図および砲身レプリカが、いずれもF2型仕様のそれでしたので、よしこれでいこう、と決めました。思えば、これまで制作してきたキットの幾つかは、大洗行きの際に候補を決めたものが多いです。

上図は、既に購入して積んであった、プラッツの公式キットです。D型キットの方はネット上でも様々な意見や評価が飛び交っていましたが、こちらのF2型仕様のキットは、あまりそうした声を聞きません。これを作った人が少ないのでしょうか。大洗の各店舗に寄贈展示されているⅣ号戦車も、D型かH型仕様のどちらかで、F2型仕様はあまり見かけた記憶がありませんね・・・。

左は、公式キットの組み立てガイドです。才谷屋龍一さんのガイドコミック付きです。

プラッツの公式キットは、ドラゴンのスマートキット「ドイツIV号戦車 Ausf.F2(G)」が元キットであり、そのなかのエッチングパーツとクリアーパーツを省き、履帯がベルト式へと変更されています。

そのため、公式キットの組み立てにおいては不要となるパーツも多いのですが、砲塔内パーツなど、再現した方が楽しい部分も含まれます。その部分の組み立て手順は公式キットの組み立てガイドにはありませんので、元キットの紹介記事より組み立てガイドの一部をプリントアウトし、今回の制作の参考に使うことにしました。それが右の図面です。

元キット「ドイツIV号戦車 Ausf.F2(G)」の情報はこちら。

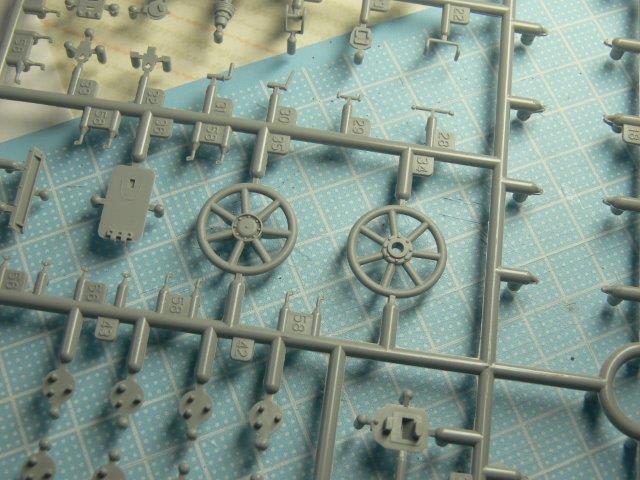

ドラゴンの製品ですので、とりあえず全て洗浄して離型剤を落とし、一日置いて乾燥させました。大きな箱にギッシリ詰まっていますが、半分近くが不要パーツになるうえ、私の制作においてはガルパン仕様を目指して他キットのパーツも転用しますので、使うパーツの総数は三分の二にも達しません。

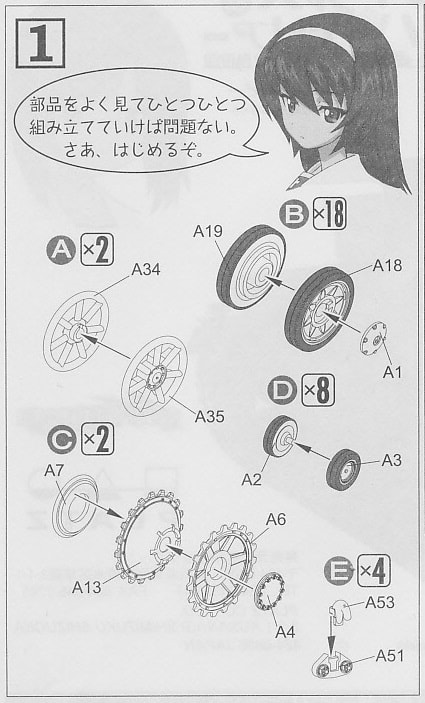

ステップ1です。冷泉麻子の忠告にしたがってひとつひとつ組み立てていけば問題ないのですが、ガルパン仕様への取り組みもここからスタートします。AからEまでの各パーツを組み立てますが、そのうちAはガルパン仕様へ改造し、Cは他キットのパーツと交換します。

まず、作りやすいBとDの転輪から取り掛かりました。Bの転輪は18個作りますが、そのうちの2個は予備品なので、この段階では、足回りに装着する16個を揃えました。

Dの上部転輪は組み立てガイドの指示通りに8個作りました。小さいので塗装の段階までランナーにつけたままにしました。

Bの転輪の制作において、私なりには、予備品の2個を作る際にキットのパーツA1を使用せず、ジャンクパーツから似たようなパーツを流用することにしました。そうすることでA1が4個余りますが、これが後に黒森峰女学園チームのラングV70を制作するときに必要になりますので、それまで保管しておきます。

そのため、まず16個を組み立てたわけです。

Eは吊り下げ用フックのパーツです。組み立てガイドの指示通りに4個作りました。非常に小さなパーツなので、無くさないように細心の注意をはらいました。

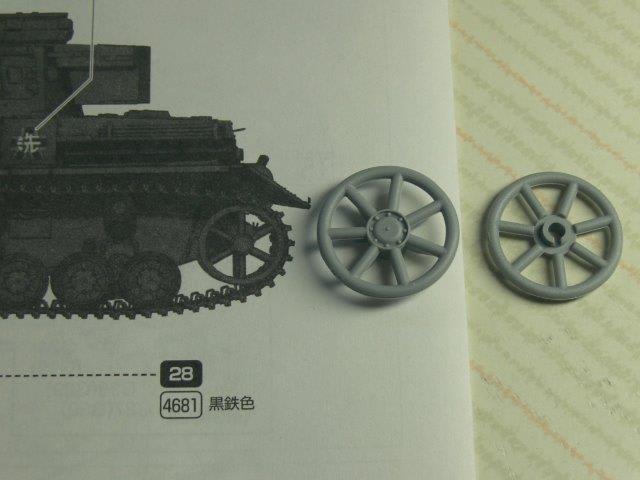

Cは起動輪のパーツです。公式キットのパーツA6は初期型のタイプですが、劇中車は起動輪が通常型ですので、タミヤのⅣ号戦車H型のキットからパーツA8およびA11を転用しました。上図のダークイエローのパーツです。

残るはAの誘導輪ですが、そのパーツA34およびA35は、ガルパン仕様へ改造します。

御覧のように、劇中車は誘導輪のスポークが6本ですが、キットのパーツは7本です。それで、7本のスポークを6本に減らすことになります。

改造の手順は、「ガールズ&パンツァーモデリングブック2」の82、83ページでも紹介されていますが、一つだけ補足点を述べます。7本のスポークのうちの6本を上図のように切り離すわけですが、残す1本は、真ん中の軸穴の内部にあるダボの位置に一致することが条件です。それが改造時の基準線ともなりますので、A34もA35も軸穴の内部にあるダボの位置に一致するスポークを残します。

上図は改造中のA34です。アートナイフで少しずつ左右表裏から切り込みを入れてゆくだけで、綺麗に切り離せました。

切り離したスポークのうちの5本を再び接着して6本スポークの輪に仕上げました。さきにCパーツの不要となったA6が同じ6本スポークなので、その上に改造パーツを乗せれば、スポークの合わせ位置の目安になります。ぴったり合うように繋ぎましたが、それでも微妙にずれていたりするので、さらに微調整を重ねました。

続いてA35も同じ要領で改造しました。

改造を終えたA34およびA35です。

両者を嵌め合わせて、劇中車と同じ誘導輪が完成しました。毎度のことながら、雑な仕上がりです。その後、研磨スポンジシートで軽くヤスりました。サーフェイサーを吹けば、改造箇所もより目立たなくなると思います。 (続く)