庭で、ミカンの葉から転げ落ちて(たぶん)

落ちた先にあった、毒のある葉っぱをかじっていたアゲハチョウの幼虫を

部屋に連れてきて、ミカンの葉っぱで育てていました。

この子は本当にドジな子で

サナギになる時も、糸が切れてケースの底に転げ落ちてしまいました(^^ゞ

自然界なら・・・

食草からはぐれた時点で、幼虫は生き残れません。

サナギが地面に落ちてしまったら、即アリのエサです。

このような視点からすると

弱い(ドジな)遺伝子を持った個体が、人間の手を借りて成虫になると

累々と弱い(ドジな?)子孫を残すことになる、という考え方があるそうです。

確かにそうなのかもしれません。

でも逆に、虫のフンみたいな幼虫のとき人に見つけられて

「飼育してみようか」なんて思われて、安全な環境で餌を与えられ

無事に羽化して蝶になる個体って・・・

何万分の1くらいの「強運」を持っているのでは?運も実力のうちって言うし

なーんて、思ったりして。

ドジな幼虫を飼う事の言い訳にしてしまいます(^^ゞ

落ちたとき、お尻の糸も切れていたので粘着力の弱いマスキングテープで

サナギのお尻をキッチンペーパーに固定しました。

(この写真は、脱皮したあとの抜け殻です)

*

2、3日前からサナギが、翅の色が透けて見えて黒くなってきました。

そろそろかな、と思っていたら

15日の朝、飼育ケースの中で無事に羽化していました\(^o^)/

まだ翅が完全に伸び切っていないようです。

そっとケースから出して、窓の網戸に止まらせました。

翅に赤い模様があるので、メスのようですが

ホントは、これは当てにならないそうです。

このまま翅が伸び切るまで待って

1時間後、ベランダへ行って空へ放しました。

滑空して、庭に降りると予想して放したのに

蝶はハタハタと羽ばたいて、みるみる間に上空へ昇っていきました。

あーーー、ダメダメ、危ない。

この辺りはツバメがビュンビュン飛び回っているので

見つかったら即エサです(。・Д・)ゞ

生きのびて、強運の子孫を残して欲しいと願い、蝶とお別れしました。

小さな幼虫を見つけてから、サナギになるまでの日数は18日間。

サナギになってから、蝶になるまで7日でした。

成虫と幼虫。

同じ命が入っているのが不思議なくらい、変身しました(#^.^#)

**

蝶になった子は、見つけた葉の名前で「樒ちゃん」(シキミ)でしたが

次にサナギになったのは「八朔ちゃん」

父が切ったハッサクの葉で見つけました。

八朔ちゃんは、クロアゲハの幼虫みたい。

3日前、6月15日に飼育ケースの蓋ウラでサナギになりました。

あと残っている幼虫は・・・

山椒の葉にいた「山椒ちゃん」と

金柑で見つけた「金柑ちゃん」

大きい方が山椒ちゃんです。

こんなにバラバラな食草で幼虫を見つけたのは初めてで

いろんな植物が生えていると、いろんな虫が来るのだと、楽しくなりました。

アゲハチョウの幼虫は、脱皮前と脱皮後の動かなくなる「眠」の状態が

ちょっと長くて心配になることが多いです。

今日も、山椒ちゃんと金柑ちゃんが、ピクリともせず心配です(´A`)

サナギの期間も、無事に羽化するか心配で・・・

心配ばかりするなら、飼育をやめればいいのに

それ以上に、羽化した時が嬉しいから、やめられないのかもです(^m^)

落ちた先にあった、毒のある葉っぱをかじっていたアゲハチョウの幼虫を

部屋に連れてきて、ミカンの葉っぱで育てていました。

この子は本当にドジな子で

サナギになる時も、糸が切れてケースの底に転げ落ちてしまいました(^^ゞ

自然界なら・・・

食草からはぐれた時点で、幼虫は生き残れません。

サナギが地面に落ちてしまったら、即アリのエサです。

このような視点からすると

弱い(ドジな)遺伝子を持った個体が、人間の手を借りて成虫になると

累々と弱い(ドジな?)子孫を残すことになる、という考え方があるそうです。

確かにそうなのかもしれません。

でも逆に、虫のフンみたいな幼虫のとき人に見つけられて

「飼育してみようか」なんて思われて、安全な環境で餌を与えられ

無事に羽化して蝶になる個体って・・・

何万分の1くらいの「強運」を持っているのでは?運も実力のうちって言うし

なーんて、思ったりして。

ドジな幼虫を飼う事の言い訳にしてしまいます(^^ゞ

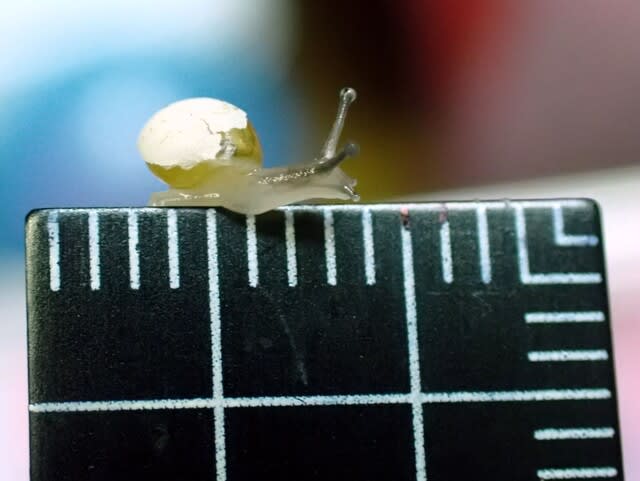

落ちたとき、お尻の糸も切れていたので粘着力の弱いマスキングテープで

サナギのお尻をキッチンペーパーに固定しました。

(この写真は、脱皮したあとの抜け殻です)

*

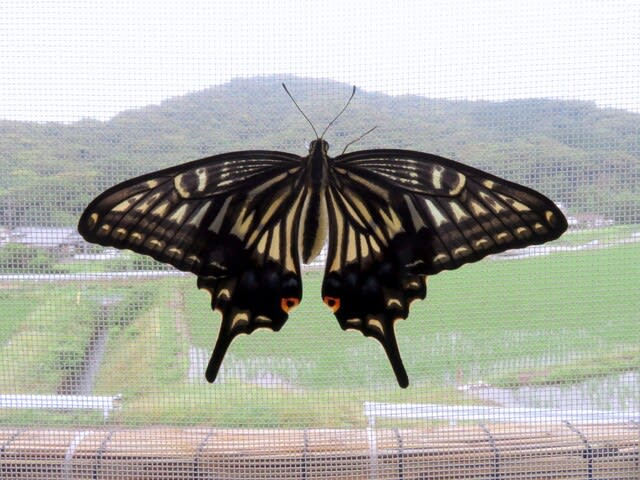

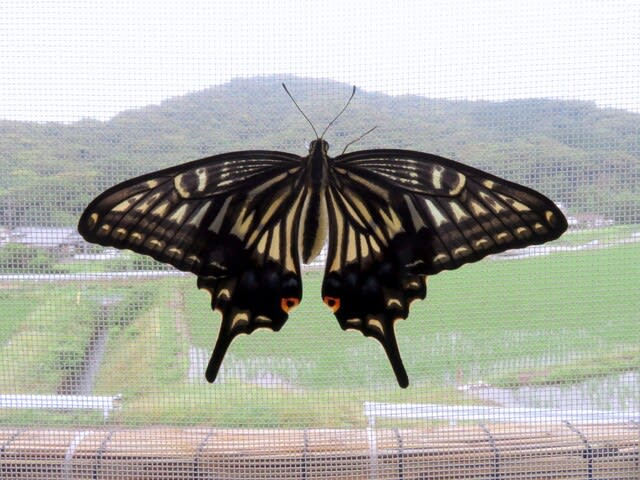

2、3日前からサナギが、翅の色が透けて見えて黒くなってきました。

そろそろかな、と思っていたら

15日の朝、飼育ケースの中で無事に羽化していました\(^o^)/

まだ翅が完全に伸び切っていないようです。

そっとケースから出して、窓の網戸に止まらせました。

翅に赤い模様があるので、メスのようですが

ホントは、これは当てにならないそうです。

このまま翅が伸び切るまで待って

1時間後、ベランダへ行って空へ放しました。

滑空して、庭に降りると予想して放したのに

蝶はハタハタと羽ばたいて、みるみる間に上空へ昇っていきました。

あーーー、ダメダメ、危ない。

この辺りはツバメがビュンビュン飛び回っているので

見つかったら即エサです(。・Д・)ゞ

生きのびて、強運の子孫を残して欲しいと願い、蝶とお別れしました。

小さな幼虫を見つけてから、サナギになるまでの日数は18日間。

サナギになってから、蝶になるまで7日でした。

成虫と幼虫。

同じ命が入っているのが不思議なくらい、変身しました(#^.^#)

**

蝶になった子は、見つけた葉の名前で「樒ちゃん」(シキミ)でしたが

次にサナギになったのは「八朔ちゃん」

父が切ったハッサクの葉で見つけました。

八朔ちゃんは、クロアゲハの幼虫みたい。

3日前、6月15日に飼育ケースの蓋ウラでサナギになりました。

あと残っている幼虫は・・・

山椒の葉にいた「山椒ちゃん」と

金柑で見つけた「金柑ちゃん」

大きい方が山椒ちゃんです。

こんなにバラバラな食草で幼虫を見つけたのは初めてで

いろんな植物が生えていると、いろんな虫が来るのだと、楽しくなりました。

アゲハチョウの幼虫は、脱皮前と脱皮後の動かなくなる「眠」の状態が

ちょっと長くて心配になることが多いです。

今日も、山椒ちゃんと金柑ちゃんが、ピクリともせず心配です(´A`)

サナギの期間も、無事に羽化するか心配で・・・

心配ばかりするなら、飼育をやめればいいのに

それ以上に、羽化した時が嬉しいから、やめられないのかもです(^m^)