山行記録は、ヤマレコをご覧下さい

216金沢八景から横須賀へ、戦艦・三笠観覧とウォーキング [房総・三浦]

昨日の零戦に続き、日露戦争連合艦隊・旗艦の三笠の見学に行った。NHKドラマ・坂の上の雲で一躍有名になった所。

海上に係留されているものと想像していたが三笠公園の岸壁陸にコンクリートで固定されていた。

甲板から上部は太平洋戦争後、GHQの命で取り壊しとなり荒れ放題の三笠を関係者の熱い思いで昭和36年に記念艦・三笠

として復元され今日にいたっている。艦内は日清・日露戦争にまつわる史実をわかりやすくパネル写真でや展示していた。

3時間程くまなく観覧した後、金沢八景までウォーキング。日中は、ぽかぽか陽気でシャツ一枚、汗をかきながら16号線を歩いた。

帰路、野島公園・山頂展望台(標高55m)から富士山を見ることができ、その後1時間、陽が沈むのを待った。

主砲 副砲 ハンモック

Z旗がマストに揚がってたなびいていた

溶接やボルトでなくリベット結合(結合)により作られている。戦艦大和も同じ構造、このころ溶接は技術的に未完成

甲板上部のものはすべて復元されたものでした

蒸気レシプロエンジンの煙突

操舵室 救命ボート 副砲

主砲30センチ砲4門、副砲15センチ砲14門、8センチ砲20門、45センチ魚雷発射管4基

旗艦・三笠と東郷平八郎・連合艦隊司令長官

通信室

副砲

副砲の上は8センチ砲、外板の丸いものがリベットの頭

艦首 マストにたなびくZ旗

陸にコンクリートで固定されています

横須賀・海軍カレー 米海軍基地のゲートは厳重検問

ゲートから米軍兵が嬉しそうに外出 横須賀基地・修理ドック

追浜の駅前商店街 日産追浜工場

夕照橋から野島公園・展望台を望む

野島公園・立派な山頂の展望台は標高55m、360度パノラマ

展望台から東、日産自動車のテストコース 日産追浜工場

中央より右遠方に黒い影が東京スカイツリー見える

午後4時45分 5時29分

5時44分 5時48分

夕暮時の富士山 午後5時46分

山頂で1時間ほど陽が沈むのを待っていた 蕾が膨らんできた桜と、上空を舞うトビか

帰路、夕照橋から富士山の頭が見える 野島公園・山頂展望台

今日の行程はヤマレコをご覧下さい。

215零戦と電波塔を見たくて、浜松町から業平橋まで歩く [関東]

今日は、零戦と東京スカイツリーを見るため都心ウォーキングとしゃれこんだ。

浜松町駅前の世界貿易センタービル展望台から西方向に東京タワーと増上寺、右手は新宿副都心

世界貿易センタービル展望台、地上152m、視界は360度

増上寺から、東京タワーの下では猿回し芸、喜ぶ見物客

東京タワーの支柱はリベット結合です、トラス構造と曲線が美しい

JR秋葉原近くの昌平橋も同じリベット結合の鉄橋

国道1号線を北上

国立科学博物館

21型改造複座機(偵察用)で1972年ラバウルの海底で発見された零戦、数機の部品を組み立てたものとあった。

零戦を見るため大阪からやって来た。空冷エンジン、排気管、引込み脚、沈頭鋲、着艦フックなど一目瞭然

隅田川越しの東京スカイツリー

支柱はビルハイテン鋼管、co2アーク溶接でトラスト構造

東京スカイツリーと東京タワーの比較レポートです

1 2 3 4 5 6 7 8

零戦のレポーです

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

時間不足で一部のみのアップです

ヤマレコ 山行記記録は、OKです。

214高尾山って、どこやねん・大阪から [奥多摩・高尾]

大阪から東京の最もポピュラーな山…高尾山に行きました。

JR高尾駅ではリュックを担いだ方を大勢見かけたのに改札を出たら誰もいません。

わけわからず地図を見ながら蛇滝ルートで十一丁茶屋へ、ここで賑やかな参道になった。

ヤマレコの山行記記録がJR高尾から歩いておられたので、このルートしかないと思い込んでいました。

どうもJR高尾駅から京王線に乗換え高尾山口駅へ、一般にはここから登山がスタートするようです、

とにかく大勢の方に出会いますね。また東京だけあって外国人の登山者が目立って多いですね。

「こんにちは」と日本語で挨拶すると、皆さん「おはようございます」と返してくれました。

あいにく雲で富士山は見られませんでしたが東京の街並みはよく見れました。スカイツリーもはっきり見られました。

高尾山と東京の街並み、東京湾

稲荷山付近から東京スカイツリー

高尾山頂から丹沢方面、雲が多く富士山は見えなかった

ここまで、

今日は、青春18切符で横浜へ来ました。しばらく次男のアパートから山行です。

青春18切符、春休みの期間は4月10日までの利用。1枚 11,500円、5日間利用できる。(1日あたり2,300円)

今日乗った電車、すべてダイヤ通りの運行でした。

16:50-17:18 京急本線(三崎口行)特急 横浜-金沢八景 ¥270

JR大阪駅 電車は米原行き12両編成 JR東日本 熱海発東京行き14両 シーサイドライン金沢八景駅

野島公園、ヨット係留地 次男アパート すぐ近くの桜、蕾ふくらむ

今晩の夕食 サンマフライパン焼き、ほうれん草おひたし、冷奴、味噌汁、ご飯

午後8時ごろの京急・金沢八景駅 夕食後、食材を仕入れに出かけたら雨が降っていた。

金沢八景駅前のミニスーパー、少々高いが品数多い。レタス・ブロッコリー・トマト・卵・ハム・ヨーグルト・りんご購入

明日は、東京の最もポピュラーな山…高尾山に行きます。どんな山か見て来たるわ!

2012/03/16、仕事はOFF、いろいろあって山行きは休み。午前中2時間、近くの大泉公園へ春の訪れを確認しに出かけた。

樹のみち沿いの雑草は萌黄色、梅の木は満開近し、桜はつぼみがわかる程度、広葉樹の芽吹きは高くてわかりません。

幼稚園児はお弁当を広げて楽しそう、おじさん達は望遠カメラで何を狙っているのか。紙飛行機野郎は大会が近いらしい。

梅花の香りがあたりに漂っている。思わず鼻を近づけ匂いを嗅いでみた。 匂いは表現しにくいが、とても良い香りです。

イチョウの木も芽吹き始めている ネコヤナギは銀の毛から黄色い花粉が出て満開か

アオキも芽吹いている つつじは、陽当たりのいい枝が芽吹いてます

桜の芽吹き 彼岸桜かもうすぐ咲きそう 染井吉野は、つぼみがふくらみ始めている

ユキヤナギ、小さい蕾みがふくらんでいる 人気のブルーベリーの芽吹き

クヌギ、芽吹きは少し、おませな奴はどこにもいる、 柳の芽吹き、風に揺られ撮りにくい

椿の花、完全な形のものが少ない。

桃の花、ピンクが多いが白です 檀香梅:ダンコウバイ、黄色い小さな花が集まって咲いている

ハーブ:ローズマリーの花 芝桜の花

菜の花 パンジー

大泉池でサギが魚を狙っていた。次の瞬間、魚を捕獲したが撮れてません。 ヒドリガモ達はもうすぐ北へ旅立つのか

遠く彼方に葛城山・金剛山・岩湧山。ナラやクヌギなどの落葉樹は全く芽吹いていない。草が芽吹いている。これが萌黄色か。

山行き記録はヤマレコをご覧ください。

213岩湧山、滝畑レイクパークから梨の木峠・鉄塔76ルート [金剛山・岩湧山]

高見山東尾根縦走の次は、やはり滝畑ダム周辺のコース。今日は、山と高原地図に載っていないルートで岩湧山を目指した。

ヤマレコにこのルートで登られていた記録があり参考にした。滝畑レイクパークの展望台から尾根に沿って南へ進むコース。

出発地点を間違い尾根を南西方面へ下った。みぞれ混じりの雨で足下が滑る。テープや踏み跡が消えコンパスも90度ほど

違う向き、あきらめて引き返した。出発点の展望台に戻り、あきらめ下山しようとしたら、なんとその上部に展望台が見えた。

その上に梨の木峠方面の標識(山友会)を見つけた。新しい標識と赤テープに元気が出た。はっきりした尾根筋が北へ続いていた。

梨の木峠から岩湧山への登山道はかろうじてわかる程度の踏み跡になった。薮漕ぎもしながら、何度か分岐もコンパスで方向

を定めながら進んだ。たまに見つかる赤テープに安心して進むと高圧線が見えてきた。

76番鉄塔下で昼食を取り高圧線に沿って登るとダイトレに合流した。

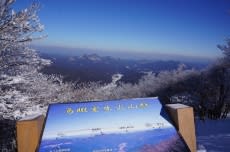

今日登ったルートは、写真左から尾根伝いに岩湧山山頂へ

朝、梨の木峠手前の尾根から西方面、雨雲に霞む槇尾山付近

岩湧き頂から滝畑ダムを見下ろす

何の木かわからないが、常緑樹は樹齢200年?以上か

滝畑ダム駐車場10時に到着、雨雲立ちこめる岩湧き方面、しばらくすると滝畑レイクパーク、アクセス悪く車が入れない

展望台は、きのこ型。一つ目の展望台から尾根を下るがテープに踏み跡無くなり引き返す。その先に二つ目の展望台

ここから、梨の木峠へは踏み跡多く道になっている。赤いテープも十分にあった。

梨の木峠、ここから岩湧山へのルートは踏み跡少なく薮漕ぎもあった。

コンパスで進む方向を確かめ進む。鉄塔76下で昼食、時間は13時丁度

76から75鉄塔へは高圧線の下を進む。75鉄塔でダイトレ道に合流

岩湧山山頂は、誰もいなく寂しい限りでした。

山頂滞在5分ほどで下山する

下山はダイトレ道で滝畑へ。鉄塔75下から尾根を下るルートがありその下見もした。カキザコ通過

下山すると、晴れ間が出ていた。

山行き記録はヤマレコをご覧ください

212霧氷と風雪の三峰山から高見山・東尾根縦走 [大台ケ原・大杉谷・高見山]

念願の高見山・東尾根縦走をすることが出来ました。

これは、銀魂さんという心強い同行者に巡り会えたから出来たことで、私単独では到底出来ない山行きでした。感謝します。

車2台を出発点と到着点にデポするという楽しい企画も初めて味わいました。

3月中旬なのに早朝から雪が舞い路面が白く凍結、寒波襲来でなんと寒い雪中登山になったことか。

全長20kmほどを10時間以上かけて歩きました。予定以上に長かったです。

高見山山頂 精霊に何かを祈っているのか! 純白の霧氷に包まれる登る女

高見山から北尾根へ少し下った大ガレ場 雪庇の下は200mほど崩落しているのに、この笑顔な登る女!

高見山山頂 10cm以上にも発達した霧氷、エビの尻尾に見とれる登る女

北尾根山頂直下 ここだけ岩場を下る。ロープは凍っているがそんなの関係ない。登る女が下る

さらにその下 霧氷が重く垂れ下がっている樹の下、急斜面を果敢に登る女

吹き荒れる尾根筋、 横殴りの風雪にもなんのその、ガンガン行く登る女

これが霧氷のトンネル。 登る女はどこへ! 高見山から下りの尾根

高見山山頂 とにかく寒い、一瞬、陽が出たがそれっきり

たかすみ神社の祠

ブナ 樹齢100年以上の大木 10年程の幼い木

この日、唯一の青空画像

みつえ青少年旅行村からスタート、まずは不動滝へ、避難小屋前のブナの大木

三峰山への尾根筋は霧氷のトンネル 大日如来

三峰山山頂、この天気で展望は全く無し 八丁平

八丁平をあとに先を急ぐ 新道峠、ここから東尾根がスタート

南側、眼下に月出の集落、中央構造線が走っているところ、大ガレ場を覗き込む

朽ちた木にサルノコシカケ 登る女は絶えず地形図とコンパスで現在地の確認

晴れていれば池木屋山が見える地点 請取峠付近だけ尾根が崩れていた

古い標識、山名が読みづらい 一瞬の晴れ間 高尾山西峯に向かってきつい登りが続く

急斜面から登ってきた方向に振り向く、きつい斜面でアイゼンを装着。 雪面の下はパリパリに凍結している

尾根に横殴りの風雪 痩せた尾根

トクマ山付近で道間違い、5分ほどで気がつき登り返す。尾根筋には赤い境界杭とテープアがある。 サイメ谷山

狭い尾根、樹をくぐる度に雪が落ちてくる。 崩れた作業小屋。 やっと北尾根分岐に着く。ここから先は一度通っている。

高見山まで標高差で200m、雪が深い。積雪は30~50cm。 霧氷はすごく発達している

急斜面に樹が覆い被さり這いつくばって登る。 登りに一箇所、下る岩場がある。ここは凍結している。ロープを頼りに

山頂のたかすみ神社が見えた。 山頂に立つ祠 避難小屋前の雪庇

高見山山頂の霧氷はとにかく凄いとしか言いようがない

杉谷・平野分岐点の熊出没看板 丹ノ浦橋を渡って右へ、平野川で靴の汚れを洗う 無事ゴールイン

山行き記録はヤマレコをご覧ください

211雪の南葛城山・岩湧山&滝・山野草 [金剛山・岩湧山]

昨日、堺市内は寒い雨降りだったが、山は雪が降って山頂では数センチの積雪があった。

登山道はべト雪と樹の上から落ちてくる雪や融水で、雨降り状態だった。

あいにくトレッキングシューズで出かけたため、雪道で水がしみ込み靴はずぶ濡れ状態で冷たかった。

沢の水量も前よりも多かった、林間歩道分岐からの渡渉点は大きな岩があって安心して渡れた。

ノゾキ平までの関電道は急斜面と階段の連続でハードでした。

南葛城山から岩湧山へ別ルートで行こうとしたが、その林道が行き止まりで40分程時間ロスした。

さらに岩湧山から横谷地区に近道で下山しようと初めてのルートを行ったがここでも失敗。

岩湧山・バイオトイレの前から北へ下るルート。最初は雪面に新しい踏み跡がはっきりしていたが途中でコースを外れ

道無き山中を激下りする羽目になった。45分ほど林間の急斜面を悪戦苦闘して沢へ下った。

沢を下っていると古い赤テープを発見、踏み跡もありホッとした。

関電道・危険地帯の手前から南葛城山 岩湧山頂から滝畑ダムと横谷集落(右下)

滝畑ダム その下流の集落・滝尻

権現滝、3日前より水量が多かった

その手前、小滝が連続

麓は春ですね 滝尻の集落で

セリバオウレン 「白い妖精」 横谷集落で

福寿草 ネコノメソウ ともに横谷集落で

ふきのとう ショウジョウバカマ ともに横谷集落で

ユキワリイチゲ 「瑠璃色の妖精」 横谷集落で

ここからは、今日の山行きを時系列で並べています。

ルートや時間はヤマレコで 211雪の南葛城山・岩湧山&滝・山野草 [金剛山・岩湧山]

朝靄の滝畑ダム 滝畑の集落 千石谷林道はゲートあり

階段はダイトレ道 林道は真っ直ぐ 南葛城山への分岐点「林間歩道」とある

千石谷の沢に架かる橋は通行禁止(腐食している)大きな岩の上を越えて渡る 階段が続く、きつい坂

鉄塔の下は絶好の展望

滝畑・中の茶屋橋からのルートと合流。雪が靴底・スパッツのバンドに付着、こぶのように成長するので難儀した

標高700m付近から積雪あり。 危険地帯ガレて落石の音がする。ベト雪で滑る、隈笹の中を進むと靴に水がしみ込む

山頂手前から隈笹が生い茂る、南葛城山頂は積雪5cm。早いがここで昼食。今日は誰とも出会いません。寂しい。

少し下った所に一本杉、分岐点 1年前と比べ、大きく新しい標識が立っていた

千石谷へ近道しようと林道を下ったが行き止まりだった。結局ダラダラと長い紀見峠への林道を行った。途中から千石谷林道へ

そこから、五つ辻へ登りダイトレ道で岩湧き山頂へ、

100段ほどの丸太階段 山頂には200段の丸太階段 岩湧山から見た南葛城山

金剛山や葛城山頂は雪で白い ここが最高点 山頂は貸切でした

岩湧山から横谷集落へ近道を行こうとしたが山中に入り込んだ。道無き急斜面を300mほど激下り

やっと林道に出ました。出口には関電の点検道の標識No.80があった。 少し下って西タツガ岩が正面に見えた

滝畑・岩湧寺・横谷の三差路、大きな樅の木、ここからの登山道もある。横谷集落を抜けると権現滝に滝尻集落

滝畑ダムの放水の音が気になった ダムサイトから見た岩湧山 ダムサイト、道路の西に無料駐車場20台以上可

山行き記録はヤマレコをご覧ください

210春の気配・滝畑ダム周辺と岩湧山・西タツガ岩・四十八滝 [金剛山・岩湧山]

三度目の滝畑四十八滝めぐと岩湧山・南葛城山を回る予定で出かけた。

南葛城山への分岐点は沢へ下り千石谷を渡渉するが、2~3日前に降った雨で、水量が多く、流れも強いため断念。

南葛城山への登山口の下見となった。また早く下山となったので、滝畑ダム湖周辺をのんびり周遊した。

岩湧山山頂、茅刈り作業中でした。刈り取った茅がまとめられている。

今年の山焼きは、3月25日朝8時過ぎから始めると。 滝畑ふるさと文化財の森センターで確認しました。

西タツガ岩 南葛城山への渡渉点、水量が多く渡れません

滝畑ダムの真上から放出口 滝畑ダム

権現滝、水量がすごく近づくと水滴がかかった 布引滝は落差があった。この谷の水量はそこそこ

大滝は水量も落差も凄い よく降った雨のあとでか、小滝があちこちにあった

朝一番、横谷集落の林道沿いに福寿草が咲いていました。 権現滝に行く手前、小さくかわいいが、ショウジョウバカマ

椎茸も栽培してました

なんの実ですか鮮やかな青(瑠璃色ですか)

早くも、ネコノメソウ?が咲いてました 滝畑ダムサイト付近の白梅

紅梅 蝋梅

菜の花 水仙

滝畑ダムサイトに車を止め、出発 梨の木トンネル 横谷地区

林道を30分ほど下ると権現滝 金山谷に沿って布引谷方面へ

小滝と 布引滝の上面 西タツガ岩へは急坂を100m以上登る

西タツガ岩 展望素晴らしい 編笠山へ向かう登山道 編笠山

四季彩館 急坂登り口 急坂 ブナの自然林

山頂への最後の階段 ここが山頂(広場の少し手前です) 今日は靄がかかって展望悪し・金剛山方面

三国山・槇尾山方面 北側斜面を刈り取り中 その刈り取ったカヤを山頂へ

岩湧山から千石谷へは林道で下る 林道沿いの沢に小滝がたくさん

南葛城山への登山口、標識あり。渡渉したいが水量多く渡れない

橋ではなく倒木です 鉄製の橋これは渡れるが、その先道が不明瞭

南葛城山への二つ目の標識、ここも川を渡る。この橋は傷んでいて通行止め ここは大きな岩があり渡渉できた、

林道から南葛城山方面を望む ダイトレ道と交差 林道を進むとゲート

早く着いたので、滝畑ダムをぐるりと一周した。 滝畑レイクパーク 滝畑ダム

滝畑ダムは昭和55年完成 この上は車通れません

ダムの西側の道路 滝畑ふるさと文化財の森センター その中に茅葺き民家と展示館があった

茅葺き民家の内部

夕月橋を渡った所に駐車 帰路、風の湯に立ち寄った

山行き記録はヤマレコをご覧ください。

209一徳防山から岩湧山・紀見峠・ブンタ谷・島ノ谷 [金剛山・岩湧山]

今日は、車が使えなかったので電車・バスを使って一徳防山から岩湧山方面に登った。

1年2ヶ月振りのコースが、スタート直後にいきなりの道路工事で登山道に行けない。

1時間以上、急坂や低木・倒木の中を薮漕ぎ。昨日の雨で、落ち葉や肌も濡れてよく滑った。

コンパスを頼りに一徳防山へ向かった。登山道に出たときは汗でびっしょり。

その上、ザックや帽子・ウエアまで山中を悪戦苦闘してあちこち汚れてしまった。

岩湧山の山焼き・展望ポイントを何箇所か確認した。

また、高見山・東尾根縦走の練習で長時間の山歩きを意識したため、久しぶりの8時間、4万歩、20km越えだった。

山頂広場はハイカーで賑やか

岩湧山頂から西方向に、神野山・畑山・三国山・上山・猿子城山・槇尾山。 槇尾山の右下小さく施福寺

一徳防山へ向かう途中のP438から西方向、遠くに霞む金剛山

一徳防山の直近から南方向に、編笠山、遠く霞んだ岩湧山

一徳防山三角点のある鉄塔下から南方向に、編笠山・岩湧山

島ノ谷は春でした 白梅 紅梅

蝋梅 せせらぎ

工事中の堰堤、登山道は真っ直ぐだが進めない、左へ、中山谷の東の尾根を行くが踏み跡薄く薮漕ぎ

1時間以上、山中を悪戦苦闘、鉄塔手前に登り着く

鉄塔上の三薹三角点 一徳防山山頂は西側が崩れ進行中、山頂の展望は西側のみ

一徳防山山頂から少し北へ下った所が展望良い 編笠山への登山道

編笠山・岩湧山への登山道、標識は分かり易い

尾根筋は展望が良い タツガ岩から西

編笠山までの登山道 編笠山山頂は展望無し 眼下に四季彩館

岩湧山へ、急坂の道で登る 振り返ると編笠山 ブナ・ナラの自然林

東峰・ダイトレに合流 最後の登り ここが岩湧山頂

山頂は日当たりよくポカポカ 山頂広場の様子と展望表示板 続々とハイカーが登ってくる

山頂の茅は南側がきれいに刈られていた。

下山はダイトレで紀見峠へ 五つ辻 根古峰

三合目 乗り捨てられたバイク ボ谷の池

紀見峠トンネルの上付近か 赤い鉄塔の横を通過

紀見峠から金剛山へ 渓流の小滝 山の神

652段も続く連続階段、その上に300段以上 ブンタ谷道で天見駅に下山

ブンタ谷道 下山地点に橋と文田口の標識 島ノ谷地区

梅の花 これが蝋梅か

稜線の樹林 小川のせせらぎ

島ノ谷地区の田んぼ、もう春 ここから南海廃線跡の遊歩道 天見駅前 奥河内の幟

山行き記録はヤマレコをご覧ください

208南葛城山 中の茶屋橋から蔵王峠へ

山行き記録はヤマレコをご覧ください

先週の燈明岳・三国山に続いて、静けさと渓谷美が楽しめる南葛城山に登った。

南葛城山は、大和葛城山、和泉葛城山、中葛城山と四つある葛城山の最南の山。

和泉山脈の最高峰でありながらハイカーの姿が極端に少ない静かな山歩きが楽しめる。

意外と登山ルートは、五つもある。今回は、堺かつらぎ線の中の茶屋橋手前から関電道を通るルートで登った。

コースマップに危険マークが一つあるが、実際、クレン谷の上部でガレている箇所があった。

近づくと自然と岩が崩れ谷底に落ちていく音が聞こえてきた。

12時前に山頂に到着したら、先客が食事中でした。テーブルに同席させてもらい昼食を取ると、年配者が登ってこられた。

更に青年も登ってこられ4名になった。

お互い南葛城山では人に会わないだろうと思っていたのに、ビックリしたという感じで山談義に花が咲きました。

下山後、滝畑の四十八滝で有名な滝を巡りました。

クレン谷の上部でガレている箇所付近から北西方面、雲の上に浮かんでいる山は淡路島か

ノゾキ平手前の標高550m付近、関電の鉄塔があるビューポイント。燈明岳から三国山、上山、岩湧山が一望出来る

クレン谷の上部、付近から北西方面に岩湧山 山頂手前から進行方向前に南葛城山、、

蔵王峠から南に高野山の山並み 紀ノ川の流れと高野山方面

尼滝 尼滝に連続するすぐ上

荒滝

荒滝の滝壺

御光滝 直下で

光滝の下流、堰堤の流れ

御光滝 遠目で

光滝の下流、堰堤の流れ

光滝

光滝 シャッター速度1/3 1/2500

スタートは荒滝キャンプ場入り口ゲートの手前に駐車。中の茶屋橋手前で登山道に入る。案内標識あり

登山道途中に案内標識、黄色の札が目立って分かり易い

展望ポイント、鉄塔がある所 高圧線を辿れば、燈明岳や三国山。 岩湧山

尾根道に残る雪、北側は自然林

北側には岩湧山

南葛城山山頂992m。この日は山頂に4人、一緒に食事に山談義

変わりバーナー 下山は蔵王峠方向へ ショウジョウバカマの群生地

尾根を下った先が、葛城蔵王権現社この下が蔵王峠

山頂から尾根を下って蔵王峠で初めて紀ノ川・高野山方面の展望が広がった

渓流沿いの道を1時間下る、小滝が次々現れるので飽きない

荒滝キャンプ場に下山、滝めぐりに出発 荒滝

御光滝

光滝

光滝キャンプ場

山行き記録はヤマレコをご覧ください

207霧氷の観音峰から法力峠、稲村ヶ岳は [大峰山脈]

一ヶ月ぶりに大峰山の前衛・観音峰へ登った。天気予報は一日晴れマークなのに到着時から雪が舞って、雲も厚い感じ。

朝10時頃の観音峰展望台からは、稲村ヶ岳に弥山その他の山並みもほとんど展望が無かった。待っても晴れそうにないので法力峠へ向かった。

今日は、法力峠から稲村ヶ岳へのコース下見も兼ねていた。昼食後、晴れると信じ観音峰展望台へと来た道を戻った。ピストンです。

2時から30分間待った甲斐あって、稲村ヶ岳付近に晴れ間が広がった。今日は-9℃とすごく寒かった。

あとは、一刻も早く下山し温泉に。冷え切った身体に天の川温泉の湯は最高でした。

観音峰展望台で待つこと30分、ついにガスが切れ晴れ間が広がった稲村ヶ岳とバリコヤの頭

午前10時頃の様子、雪が降ってほとんど視界なし

午後2時頃の様子、雲が立ちこめるが展望が良くなった

三ツ付近の尾根から北、岩屋峰から大天井ヶ岳に続く尾根

三ツ付近の尾根から東、ガスの流れが早くあっという間に晴れ間が広がった 稲村ヶ岳・バリコヤの頭がなんとか見える

観音峰展望台から北東、 今日登った観音峰や三ツを振り返る

北西、遠く金剛山 西には高野山に護摩壇山

南、弥山は雲の中 南、栃尾辻から門前山

霧氷のオンパレードです。観音峰から三ツ付近は美しい霧氷が広がっていました。気温-9℃。

樹齢200年以上か、ブナの倒木

今朝の天川村、雪、気温-4℃ 観音峰登山口駐車場・すでに2台駐車 吊り橋を渡ると登山道に入る

観音の水、下山時にボトルへ。 登山道はうっすら雪、アイゼンはスタートから装着。 観音平・休憩所で暖かいお茶を飲む

早くも下山して来た青年は観音峰まで行ったと。 観音峰展望台から展望無し 観音峰1347m、冷えてきた-8℃

はっきりわかる黄色で大きい案内板。テープも多い。 三ツ1380m更に冷え-9℃、狭い尾根も通るがアイスバーンに注意

法力峠から稲村方面15分ほど下見。その後昼食。このあとピストンで観音峰展望台へ、晴れ間が広がるのを信じて。

三ツ塚までが登りが続く。ここで二人連れと出会い挨拶を交わすが、寒くて思うようにしゃべれない。観音峰展望台、展望良い

晴れ間が広がってきた。30分粘って、この写真が撮れました。雲が多いがなんとか絵になります。

稜線が美しい。 山上川に架かる吊り橋を渡ればゴール。 天の川温泉までは10分ほど、空いていて良い湯でした。

山行き記録は、ヤマレコをご覧ください

206雪ちらつく燈明岳から三国山&滝畑四十八滝 [金剛山・岩湧山]

大阪の最奥の山頂と言われる燈明岳へ行った。岩湧山の南西方向の奥まった位置にあるため、これまで一度も行ったことがなかった。

滝畑~蔵王峠は、単線鉄道のような感じで対向すれ違いも難しい狭い道でした。

滝畑から多くの登山道があり、和泉山脈の多くの山々へとつながっていた。滝畑四十八滝も、その一部を見たに過ぎないが変化に富んで

美しい渓流であった。いつも岩湧山ばかりで見向きもしなかった所に奥の深い山々があることを知った一日でした。

神野分岐から正面に三国山、山頂には航空レーダードームに電波塔がある

神野分岐から北東方向に岩湧山(山頂のカヤトが地肌のように見える) さらに遠く葛城山に金剛山

蔵王峠から堀越観音に行く林道から北東方面を振り返る南葛城山か、岩湧山はその奥で見えない

帰路、滝畑ダム・夕月橋から南東に岩湧山

堀越観音から見たかつらぎ町東谷の集落。ここは串柿の里で有名

堀越観音堂前に立つ役行者像、天気が良ければここから高野山の山並みが見通せるらしいが、

滝畑四十八滝

御光滝

蔵王峠、大阪と和歌山の県境。Pあり、ここから燈明岳へ出発 蔵王権現社

堀越観音へ向かう、串柿の里・かつらぎ町東谷は茅葺き屋根が残る集落。 堀越観音堂の正面に立つ役行者像

林道が続く 木製の展望台はうっすら雪化粧、雪で展望無し。 燈明岳山頂には役行者地蔵、展望無し

燈明岳857m 神野山869m 畑山818m

登山道脇に廃車放置の青ジープ 三国山 近畿自然歩道の標識

登山道から岩湧山 三国山 林道が多い

七越峠には古く茶屋があったと。 ここで昼食

三国山山頂の樹木は霧氷で白い

三国山山頂の位置が分かり難い。 この付近は登山道にバイクが進入してくるので危険だ

尾根道を槇尾山尾方向へ進む 千手杉峠から滝畑方面へ下る

滝がこれでもかと言うぐらい現れる

荒滝キャンプ場入り口のゲート、府道61号線を南へ、中の茶屋橋手前に南葛城山の案内

府道61号線は道幅狭く所々に待避場所がある。 帰路。岩湧山を顧みる。

山行き記録はヤマレコをご覧ください

205霧氷の高見山&三峰山 東尾根縦走下見 [大台ケ原・大杉谷・高見山]

計画中の三峰山から高見山・東尾根縦走の下見(PARTⅡ)に出かけた。小峠と、そこからゆりわれ登山口までのルート、

ゆりわれ登山道、および東尾根の予定だった。ところがR166号線の小峠の手前から見えた高見山の頂が真っ白で、

これは登って美しい霧氷を撮りに行かなければと、急遽予定を変更し高見山に登った。写真の通り美しい霧氷の世界がありました。

急ぎ足でピストンして小峠に戻り、ゆりわれ登山口を目指しました。ネットのルート検索では22kmを1時間50分と出ていたが

実際走ると35分で着いた。R166は良い道で快適、その先、月出の集落が無くなったところからゆりわれ登山口まで5kmが

落石や路肩土砂流出など結構あり冷や冷やの通行となった。ゆりわれ登山道で三峰山に登り、下山は新道峠から月出登山口へ。

高見山山頂の北斜面の霧氷は特に真っ白で美しい。

前日はまとまった雨が降った。 金剛山は+8℃まで上がり、雪は全部融け積雪が0になった。

推測ですが、高見山も同様に雨が降り霧氷は融け落ちた。その後、夜半の冷え込みと強風が一晩で霧氷が出来た。

高見山頂から東へ続く東尾根と三峰山、少しガスがかかって幻想的な雰囲気

山頂の急斜面、地面の雪は全て融けている。白いのは草に出来た霧氷

山頂から尾根を下る。尾根筋のくぼみに融けきれなかった雪が残っているが凍っている。アイゼン装着で確実・安全に下山。

今日の高見山、ゆりわれ登山道1000m付近から見た高見山 登山口600m付近の林道から見た高見山

高見トンネルから下った550m付近から見た高見山 帰路、新木津トンネル付近390mから見た高見山

リョウブとブナの株元に出来た霧氷。出来たてという感じ

山頂付近の霧氷は大きくエビの尻尾も出来ている。 山頂から少し下った付近、北側と南側で異なる感じ

R166号線から小峠へ向かう林道脇に小滝がたくさん。暖かいので氷はほとんど融けてます

三峰山山頂、今日の三峰山で初めて人に会った若いペア。 挨拶代わりにヤマレコとannyonを宣伝しました。

御嶽山が見えるビューポイントだが、今日は残念でした

八丁平から南南東

ゆりわれ登山口付近はこんな落石があちこち、最徐行で通過。月出~ゆりわれ登山口間の大きい石は下山時に片づけた。

急斜面が崩れ、道路も半分ほど下が崩れ落ちているが通行止めにはなっていない。3箇所あった。

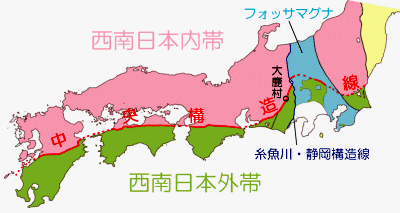

この付近、飯高町月出は日本でも第一級の中央構造線の見える露頭(崖)である。調べました。

関東から九州まで約1,000キロメートルも続いている。この断層は、ズレが極めて大きいため、中央構造線を境に

分布する岩石がまったく違っているという。

画像は、松坂市のHPから頂きました

R1666号高見トンネル手前から林道に入り高見峠へ、小峠付近のカーブから先は土砂崩れのため通行止めになっている。

駐車地から小峠まで100m程、鳥居の真下から登山道が続く、標高150mほど急登りが続く。1000m付近まで雪無し

1000mを越えたあたりから積雪。これが凍結で滑りやすい。ダブルストックで何とかアイゼン無しで山頂へたどり着く

山頂手前は霧氷が一段と発達し美しい。

山頂付近、ガスが流れてくる。南側は霧氷が少なくほとんど融けている。樹の茶色の世界。

昨日の雨や今朝の気温で霧氷は全く期待していなかった。それなのに素晴らしい白銀の世界が広がっていた。

下りはアイゼンを装着しました。杉谷・平野分岐、その先に乳の形をした二つの岩があった。

乳岩の標識。今日は登る予定ではなかったので急いで下山。小峠からゆりわれ登山口までのルートを調べに行く。

ゆりわれ登山口手前5kmから集落が無くなる。通行もめったにないためか路面に落石がいっぱいあり徐行して進む。

崖下から相当崩れている。 アスファルトの下がごっそり無いところや鉄板を敷いた箇所もあった

月出登山口からは新道峠に上がる。その1km先のゆりわれ登山口に駐車する。ここから八丁平に向かって登る

ゆりわれ登山道は南斜面で1000m過ぎまで雪は全く無い。1000m付近でやっと高見山が見えるビューポイント

八丁平手前の登山道には50cm程の積雪、何度も靴が膝まで入って行く手を阻まれる。悪戦苦闘、汗まみれになって八丁平へ。

八丁平は日当たりが良く雪が融け、はげ山のようだ。ここから100m程で三峰山山頂。三峰山で初めて会った若いペア。

新道峠への尾根筋は春の気配

新道峠から南へ下る。下山道ははっきりしていて間違うことはない

月出登山口に出た。ここからゆりわれ登山口まで1km軽い登り。路上の落石を片づけながら駐車地まで戻った、15分。

落石・路肩に注意して危険箇所を通過した。

高見トンネルを越えて、杉谷登山口。奈良交通バス停前を通過。 あとは、たかすみ温泉へ直行。

露天は岩風呂。この日は、"檜風呂"が男湯となっていた。 お湯は無色透明で、わずかに特有の鉱物臭があった。

山行き記録はヤマレコをご覧ください。

204ピーカンの三峰山 & 東尾根探索 [大台ケ原・大杉谷・高見山]

今シーズン3回目の三峰山は、まさしくピーカンでした。雲一つ無い澄み切った空に太陽と素晴らしい登山日和でした。

天気が良すぎて、山頂の尾根筋や八丁平の霧氷は早くも融け落ち始めていた。今朝は登山口8時の出発で山頂に着いたのは

9時30分でした。 青空と美しい霧氷を一緒に撮るためには日の出に登山口を出発しないとダメですね。

今日は、ゆりわれの道と三峰山から高見山へ続く東尾根のルートを一部探索した。

高見山に続く東尾根のルートは、テープが結構あってわかり易かった。途中、三峰山・白髪峠の標識も3箇所ほどに設置されていた。

また、樹間から高見山が行く手に見えるのでこの方向に縦走するのが良いみたい。

積雪は10cm~20cm程度で比較的楽に歩けた。今日は、踏み跡は一切無かった。

三峰山山頂から北正面に倶留尊山、

三峰山山頂 山頂を少し下った所から

山頂付近の標識が雪で隠れそう

山頂付近の尾根、ヒメシャラの霧氷トンネル

高見山・ゆりわれ道のH1000mポイントから西に 八丁平から三峰山峠へ向かう樹間から、デジタルズームで

八丁平で 霧氷が融け落ちないで残っていた貴重な樹

八丁平から、西方面に高見山北尾根、その後ろには音羽三山の山並み、さらに遠くかすかに金剛・葛城山脈

八丁平から三峰山を見上げる

登り尾登山道のH750mから北に倶留尊山方面 三峰山山頂から御杖村神末の集落と倶留尊山周辺

三峰山山頂で

八丁平から南に池木屋山に大台ヶ原 さらに遠く、尾鷲・熊野灘の海面が輝く

八丁平から南東方面

ブナとシャラの木

ゆりわれど道の1100m付近、霧氷は融け落ちてます

樹間から高見山 山頂から倶留尊山周辺の山並み

ゆりわれ登山道の標高1000m付近から西に高見山・台北部山脈を望む

下山道でコントラストがはっきりしている構図

高見山へ続く東尾根、白髭峠付近まで探索した

テープが結構付いていた

奈良と三重の境界の印か?赤い杭が尾根沿いにたくさんあった。

白髪峠手前H920mから 眼下は飯高町月出の集落、ゆりわれ登山口はこの月出川の上流(画像左下)

みつえ青少年旅行村に下山。これは凄い、道ばたに融けかかった怪獣がお出迎え!ビックな滑り台、今はOFF

今朝7時頃、御杖村神末に入った道路から三峰山山頂は少しガスってます。みつえ青少年旅行村の横断幕

登り尾ルートで山頂へ。H700m付近の休憩小屋、そのすぐ前方の階段を上がると立派な展望小屋もあります

ここはヒノキの植林が多い。登山道を上がるに連れ霧氷が広がる。H1100mにも避難小屋があります

H1100m付近、三峰峠、左へ

山頂付近の尾根は霧氷のトンネルが続く。時折、樹の間から素晴らしい展望が、標識も雪で埋まる寸前

三峰山1235m着きました。今日は雲一つ無い青空です。ピーカンです。

八丁平へ下りました。八丁平から見上げた三峰山

ゆりわれ登山口の方へ下ります。15分ほど歩くと、樹間から高見山が。さらに下ると台北部の尾根に高見山が正面に

1000m付近まで下り、八丁平へ登り返す。 八丁平の霧氷がだんだん融け落ちて行く

八丁平から新道峠へ、途中一箇所、樹間から高見山が見えるビューポイントがある。デジタルズームで撮った

新道峠から高見山へ続く東尾根ルートを少し探索した。

大きな標識もあった。白髭峠・三峰山の標識。尾根に沿って赤い杭や札がたくさんありました。眼下の飯高町は三重県。

尾根筋には赤・黄のテープがあり分かり易い。今日の探索は、白髭峠の手前まで、杉の木に白ペンで杉の谷と記していた

新道峠に戻り、新道コースd下山する

大雨被害の跡がいたるところにあった。 みつえ青少年旅行村の大きな滑り台に水車小屋。姫石の湯につかりました。