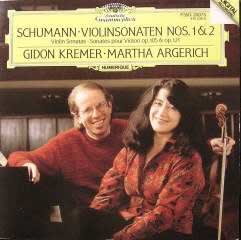

シューマン:ヴァイオリンソナタ第1番/第2番

ヴァイオリン:ギドン・クレーメル

ピアノ:マルタ・アルゲリッチ

CD:ドイツ・グラモフォン F35G 20075

今年は、ショパンと並びシューマン生誕200年に当る記念すべき年である。シューマンは大衆的な人気と言う点では、ショパンに比べ一歩譲るのかもしれないが、その内面の精神的な深みでは、逆にショパンを一歩リードするのではないかと私は思う。特に一連の室内楽における充実度は特質すべきものがあり、この点でシューマンに比肩できる作曲家はブラームスぐらいしかいないであろう。ただ、シューマンの場合、晩年に精神的な病に陥ったことが、作品全体の評価を、色眼鏡で見られる傾向があるのは誠に悲しいことだ。

今回の2曲のヴァイオリンソナタは、最もシューマンらしい、とてもとても内面が充実した室内楽曲に仕上がっている。ただ、華やかさが少ないので、あまり有名でないだけで、ブラームスの3曲のヴァイオリンソナタと比べても、いささかの遜色もない。このCDの録音は1985年11月にスイスで行われたとある。ヴァイオリンのクレーメルとアルゲリッチが全く対等に、優雅に明るく、シューマンのロマン溢れる世界を描ききっているところは、さすが現代の一流のヴァイオリニストとピアニストだけのことはあると、納得させられる演奏内容だ。

シューマンの2曲のヴァイオリンソナタは、ともすると、暗い情念が内に篭ったような演奏スタイルとなりやすいのだが、ここでの2人のデュオは、誠に伸びやかで、大らかな演奏に徹している。ピアノのアルゲリッチが、ピアノ伴奏というより、クレーメルのヴァイオリンと対等に、絡み合うようにシューマンの世界を演奏しているところが、他のシューマンのヴァイオリンソナタの録音とは一味違う。

それに、何といってもクレーメルが弾くヴァイオリンのリズム感と音色がとても魅力的であり、聴いているうちに、何かお酒を飲んだ時のようにフラフラとなる、といってはオーバーかもしれないが、リスナーを引き付けずにおかない何かをクレーメルは持っている。聴き終わったときに、自然に口から“ブラヴォー”が出てきそうになる。(蔵 志津久)