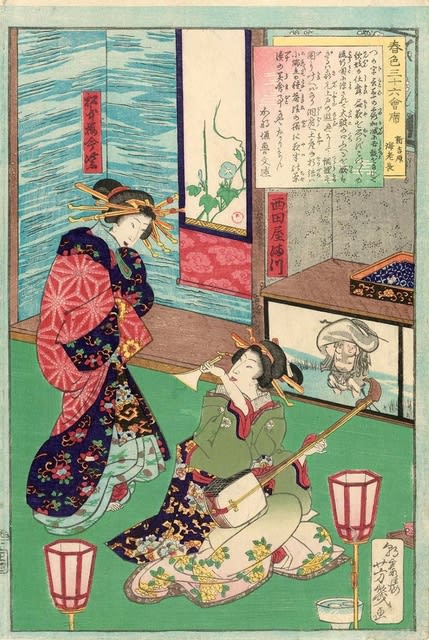

これは小林清親(こばやし きよちか・弘化4〜大正4・1847〜1915年)の

浮世絵だ。

制作年は明治17(1884)年、タイトルは「武蔵百景之内 不忍弁天」とある。

池に浮かぶ建物が弁天堂だろう。

芸者がいるのは傍の料理茶屋か。

大鼓があり、三味線のばちがある。

宴の前だろうか、芸者も簡素な着物だ。

浮世絵だ。

制作年は明治17(1884)年、タイトルは「武蔵百景之内 不忍弁天」とある。

池に浮かぶ建物が弁天堂だろう。

芸者がいるのは傍の料理茶屋か。

大鼓があり、三味線のばちがある。

宴の前だろうか、芸者も簡素な着物だ。