いったい、父の会社というのは実は父の姉、すなわち伯母の、その夫つまりは伯父が社長であるところのいわゆる同族会社でありました。しかも社屋の二階は住居となっていて、そこに伯父伯母の一家が住まいしておったのです。とはいえ、それも私が小学生頃のこと。その頃は気軽に伯父伯母の住いに従姉とともに遊びに行き、そこに住まう伯父伯母の孫たちの子守などもしておりました。ことに内気で恥ずかしがり屋だった私とは対照的に、おしゃまで社交的な従姉は従業員の人たちにも大変可愛がられていたのでございました。

ゆえに、この時も従姉はここへ遊びに来ていたのでしょう。私に気づいて軽く手を振り、今帰り?と尋ね、もう片方の手にはトランプのカードを数枚持っておりました。私は曖昧に頷いて彼女のそばにいた数人の職員さんらしき人を見やると、なるほど彼らもトランプを持ち、その前にも何枚かの捨て札が散らばっています。従姉と数人のグループはカードゲームに興じ、他の職人さんや事務員と思しき人たちもあちこちで車座になって談笑しており、要するに今は仕事上がりの休憩のひとときなのでございましょう。

私は「ちょっと鍵を忘れてしもうて」等々適当に言い繕うとその部屋を出て手前の部屋に戻りました。皆は奥の部屋に集まっていたので手前の部屋は無人でした。この年で、いくら何でも皆様の目の前で窓から物干し台に這い上がるのはさすがに恥ずかしく思えたからです。ですので私は手前の部屋の窓を開いて、そこから誰にも見られませんようにと願いながらよじ登って自宅の物干し台へとたどり着いたのでございます。それは我ながら、今更ながら顔から火が出るほど恥ずかしくなったのでございますが、ともかくも今はそれどころではございません。

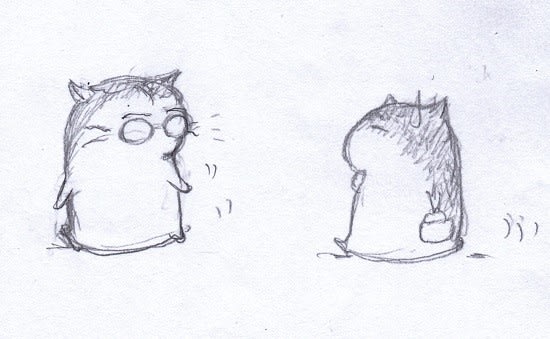

とはいえ、勝手にくだんの老紳士を失礼にも怪しき者としてそれから逃げおおせようとしている自分は多分に滑稽でございます。刑事ドラマの被害者か、あるいは刑事に追われる犯人の側なのか、ただの妄想に過ぎないと思いつつも、いやいや、それくらいの警戒心は必要だ、今時は何が起こるか本当にわかりませぬもの、と自分の行動を模範とし正当化しながら、とにかく何とかこっそりと自宅へ戻ることには成功いたしました。

ところが物干しから二階の部屋に入り、階下へ降りる階段の踊り場へ来た丁度その時でございます、下から上がって来たのは留守居をしていた娘でありました。

「あれ、おかあさん、帰ってたん? いつの間に。おらんやろうと思ったんやけど」

居ないと思いつつも一応二階へ様子を見に上がろうとしていたのでしょう。足を止めて、私を見上げてそう申しました。

私は裏の、それも物干しから入ったとは言いにくく、ちょっと誤魔化し気味に

「ああ、今しがた帰って来たとこや。」

と答えましたが、娘は特段疑うような訝しがるような素振りも見せず、素直に自分が気づかなかっただけだと思ってくれたのでしょう、ごく自然に

「お客さん来てはるで。」

と告げました。

「お客さん?」

「うん。今来はったとこや。お母さんはおらんけどすぐ帰るやろうから待ってててゆうて、上がってもろたとこ。それでもしかしたら二階におるかもと思たから念のため見に来てん。おってんな。」

「ああ、まあな~。」

と、答えると娘はそこでようやく気付いたように

「あ~、なんや、珍しい、二階の裏から入ったんか。」

と申しました。もちろん娘も正面からではないうちへの入り方は知っておりますから見当がついたのでしょう。やれやれ、私はバレたか、という顔をしましたが、娘はそれを気にした風でもなく、

「お客さん待っとるから」

とだけ言うと、私と入れ替わるように二階に上がって自分の部屋に入りました。

私は娘とすれ違うように階下に降り、畳敷きの居間へ

「すみません、お待たせしましたようで・・・」

と、軽く頭を下げながら入り、その客人を誰かとみやれば、何と驚いたことに勝手に逃げ回って見せた、かの老紳士ではありませんか。苦労して裏からこっそり入ったはずなのに、まさかかの紳士はそれをお見通しであったのでしょうか。

ところが、相手をみて驚いたのは私だけではありませんでした。その老紳士自身も大変驚いたご様子で

「おやおや、先ほどは失礼いたしました。まさかこちらのお宅の方であったとは、思いもよりませんでした。」

と急に平身低頭してそうおっしゃるのです。

すると、私がこの老紳士と束の間同道したのは本当に偶然であったということなのでしょう、

「すみません、どちらさまでしょうか?」

恐る恐る尋ねますと老紳士は大変恐縮したご様子で

「わたしは中島と申します。実はわたし、藤和金属に若い頃勤めておりましたんです。」

とおっしゃいました。この藤和金属、というのが先にご説明申し上げた私の父や伯父、親族一同の経営する会社の名前でございます。

「もう随分と前のことですわ。定年で会社をのきましてからは田舎へ帰って暮らしとりましたが、ちょっとした用向きで、三十年近く経ちましたかな、こちらへ参りまして、あまりの懐かしさにそぞろ歩いておりましたところ、あなた様をお見かけいたしましてな、昔お世話になった常務にどことなく似ておいでやったので、つい失礼を承知でなんとなしに声を掛けてしまいまして。否、見ず知らずのご婦人に声を掛けるなどと、大変失礼なことをしでかしてしもうたと先ほどより忸怩たる思いでおりましたが、ふと思い出してこの辺に常務のご自宅と工場があったのではと探してみたのです。何しろ三十年たっとりますから記憶も曖昧でしたが、このお宅の玄関先を拝見して、嬉しいやありませんか、昔とほとんど変わりなく、しかも表札に常務のお名前が入っているのを見てあまりに懐かしく、お訪ねせずにはおれんようになりまして。」

なるほど、そういうことでありましたか。紳士の、中島さんの正体がわかって私もようやく安心とともに、疑って裏の、それも物干し台から入り込むといった冒険探偵小説の登場人物のような行動に、それこそ忸怩たる思いがしたのでございますが、ここはそれをぐっと押さえて中島さんには笑顔で応えました。

「さようでございましたか。でも、その常務というのは私の父のことかと思いますが、父はもう八年も前にのうなっておりまして・・・」

と、私はそばに設けた祭壇に目をやりました。そこには父と、母の遺影も並んで飾られ、お供え物やお線香も置いております。そうそう、表札から両親の名前を外していないのは、はずすのは寂しいからとか、防犯の為に大人数で暮らしていると見せかけるため、というのもあるのですが、その実は単に無精なだけでございます。お恥ずかしい。

さて、中島さんも祭壇に視線をやるとやや目を細めて

「はい、先ほどお嬢さんに伺いました。あなたが常務の娘さんで、さっきのお嬢さんがお孫さんでいてはるんですね。」

「はあ。すみませんでした、父が亡くなった時にお知らせをしてなかったんですね。」

「ああ、いやいや、私は一介の従業員やったし、それにこちらこそ長いこと在所も知らせとりませんでしたので。さよですか、八年も前でしたか・・・。」

中島さんはそこでちょっと失礼、と祭壇に向かい、手を合わせてお線香をあげてくれました。それから照れたように

「いやあ、それにしても懐かしい・・・。ここのお宅へお邪魔したことはいっぺんかにへんくらいでしたけど、裏に寮がありましたやろ、そこに何年か住み込みしていたこともあったんです。」

「あら、そうでしたんですか・・・。」

私はふと思いついて、中島さんをその寮へ案内する気になりました。ちょうど今なら大勢の人が集っていて、もしかしたら年輩の人なら中島さんを知っている人もいるかもしれないと思ったからです。

そこで、客人へのお茶出しもそこそこに、私は中島さんを、この際ですから二階の物干しから寮へ案内したのです。秘密の通り道? いえいえ、寮に暮らす人にとってはこの通り道は秘密でも何でもございませんでしたから。

中島さんは最初遠慮がちに、けれども昔を懐かしく思い出してその頃に少しでも戻れるかもしれないと言うある種わくわくした気持ちには勝てず、結局は恥ずかしそうに、でも嬉しそうに私につき従って二階へ上がり、物干し台へとついて来られました。そして窓の外から裏の工場上の寮の窓を見ると、心から嬉しそうな笑顔を浮かべられました。

私は今度は無人ではなく大勢が集まっていた方の窓を外から開けると、中をのぞいて「お邪魔します」と声を掛け、中島さんを促しながら部屋へと降り立ちました。

従姉はさっきと同じく作業着姿のままの職人さんとトランプを続けています。他の人々も先ほどと同じようにお茶を飲んだり、ちょっとした茶菓子をつまんで三々五々談笑しています。私は従姉に、昔この寮にいた人であると中島さんを紹介しました。従姉は愛想よく中島さんを招き入れ、作業服姿の職人さんたちも快く大先輩を輪の中へと招きました。

ちょうどその時、寮の階段を上がって来た若い女性の事務員さんがなにやらボウルのような物を担げて部屋を覗き込んで、

「みなさ~ん、食堂の方で今日作ったポテトサラダが作りすぎで余ってしもうたそうなんで、良かったら食べてしもてもらえませんか?」

と大声を張り上げました。そこにいた大勢の人たちに否ながあるわけはなくてんでに「おお~!」「いただきま~す!」

など答えます。

事務員さんの後ろには更に二人の女性がいて、おそらくその人も事務員か、でなければ食堂の職員さんなのでしょう、お皿やお箸を持っていて、早速男性の職人さんが適当にちゃぶ台やテーブルを出したところへ、皿を並べてポテトサラダを盛りつけ、箸とともに配り始めました。15人ほどもいたでしょうか、部屋の中はぎっしりの人で埋まり、そして何故これ程のポテトサラダを余らせたのやら、おそらく今日の昼食の一品として用意はしたものの、手違いで大ぶりのボウルまるまる一杯分、見逃してしまっていたのでしょう。これだけの人数に配っても十分に足りるほど、しかも闖入者たる我々の分もよそってくださいました。従姉はというと、従業員より従業員らしく

「さあさあ、中島さんも遠慮せんと召し上がってくださいな!」

と盛んに勧めます。中島さんも胡坐をかいて座り込んで、楽しそうに「では遠慮なく」と皿を受け取りました。

そうだ、きっと中島さんがここに暮らしていたころもこんなことがちょくちょくあったに違いありません。

「ああ、今日思い切って来て見て良かったですわ、懐かしい上にこんなにようしてもろうて。」

それを聞いてますます調子づいた従姉は

「ちょうど今終わったとこですねん、次、中島さんも一緒にやりませんか。ババ抜きやったら知ってはるでしょ」

と今度はゲームに誘います。

「ええ? ええんですか? いやあ、嬉しいですわ、ここにおった頃もようそないして皆とトランプやら麻雀やらしとったもんですよってになあ。ほんま懐かしい・・・」

「それやったら是非のこと一緒にやりまひょ! ほなさっそく配りますで。」

本当に、如才ない人とはこの従姉のことを言うのではと思います。彼女ははしたなくも箸をくわえたままカードをまとめて切って、中島さんをくわえた先の作業服の職人さんと四人分カードを配り始めました。作業服の職人さんはおそらく今この寮の部屋に住まう二人なのでしょう。

私はその二人の間に入って心底嬉しそうな中島さんを見て、こちらも微笑ましくなると同時に、ふいに「おや?」という思いが湧いて参りました。作業服の職人さんのうちの一人に見覚えがある気が今突然したのでございます。私は従姉と違ってあまり会社に顔は出しませんでしたし、訪ねてくる従業員の人たちの前に出ることもめったにございませんでした。裏の工場で働く人も寮に住む人も同様に、です。何しろ恥ずかしがり屋でいつも俯いて駆け抜けていたのですから、見覚えがあるなどということはあり得ない筈なのです。それなのに。

その見覚えある職人さんは――あっ、わかった、わかった、わかりました! なんのことはない。その人はすぐ隣に座っている人に似ているのです。中島さん、その人に、どことなく似ているのですよ。そして、なんということでしょうか、その人の胸には手書きの名札が付いているのですが、その名前はまぎれもなく「中島」でした。

ふたりの「中島」さん、それも年は随分違うけれども面影がある、どこか似たお顔のお二人――

はてはて? これはいったいどういうことでしょうか。お二人とも楽し気にトランプゲームにうち興じています。仲良く、まるで旧知のように。つい今しがた初対面であるはずなのに。否、もう一人の作業服の職人さんも、従兄弟も、他の従業員の人たちも・・・。まるでずうっと昔からよく見知っている人同士のように・・・。

はっ・・・・・?

気がつくと私は自宅の二階の奥の間で、夕焼けに染まる空を映した窓のそばにぼんやりと座り込んでいました。

時刻は逢魔が時。

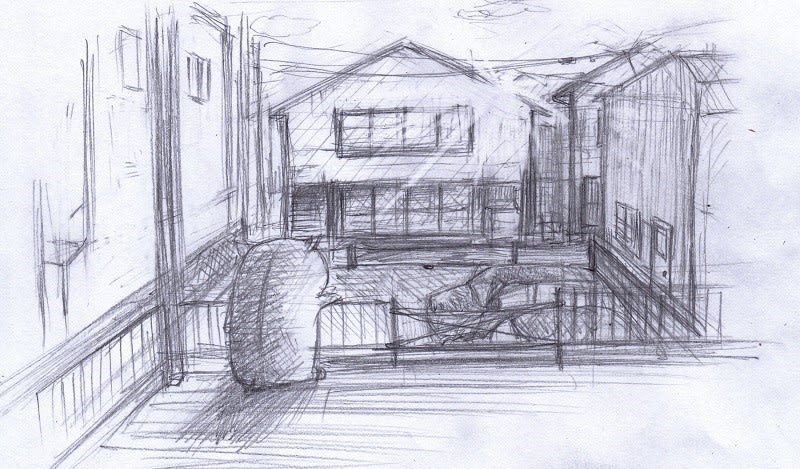

そうです、父が亡くなって八年。その間に藤和金属は会社を遠くに移転しました。否、父が存命中にすでに裏の工場も寮も取り壊されて更地になり、会社が移転するまではずっと社用車の駐車場として使われていたのです。そして移転後は今に至るまで、ご近所の方々にやはり駐車場として使っていただいています。

私は立ち上って裏の物干し台へ上がってみました。

そこにあるのは最近の、既に見慣れた景色でした。

物干し台の延伸した部分も取り去られ、元々と同じ広さの床。向こうにあるのは虚空ばかり、見下ろすと黒いワゴン車が二台停まっている駐車場。工場も寮もその痕跡は全くなく面影も一切ありません。すすけた上に薄暗い照明しかなくいつも黒々としていた油臭い工場も、こっそり窓から出入りした昭和の古びた従業員寮も。何もかもが今は一切ありません。ただ、その跡地が今日の夕陽に赤く照らされているばかりです。

逢魔が時に出会った中島さんとは、結局いったいどなただったのか、本当に存在したのか、それともいつの間にやらついうたた寝をして見た夢であったのか。・・・はて、私には一向に見当がつかないのです。

でも、もしかしたら、もし夢でなかったのだとしたら。

昔寮で暮らしていた中島さんという方がついさきほどどこか遠くの地で亡くなられ、その魂が彼岸へと旅立つ前に懐かしい場所を巡り、そのひとつとしてうちの裏に有った寮と、そこに暮らしていた頃の自分に逢うために訪れ、その際遠いながらもわずかに縁のある私にも挨拶に来られたのだとしたら。

私はふと、今は遠い地に住む従姉に尋ねてみようと思いました。昔、中島さんと言う職人さんが寮に住んでいなかったかと、そして時折トランプ遊びに付き合ってもらわなかったか、と・・・。

そしてそこでもし、彼女がYESと答えたら・・・

この逢魔が時、うたかたのできごとは本当に夢ではなかった――のかも知れません。

私は急いで家の中へとって返し、テーブルに置いてあったスマホを手にとりました。

END

ゆえに、この時も従姉はここへ遊びに来ていたのでしょう。私に気づいて軽く手を振り、今帰り?と尋ね、もう片方の手にはトランプのカードを数枚持っておりました。私は曖昧に頷いて彼女のそばにいた数人の職員さんらしき人を見やると、なるほど彼らもトランプを持ち、その前にも何枚かの捨て札が散らばっています。従姉と数人のグループはカードゲームに興じ、他の職人さんや事務員と思しき人たちもあちこちで車座になって談笑しており、要するに今は仕事上がりの休憩のひとときなのでございましょう。

私は「ちょっと鍵を忘れてしもうて」等々適当に言い繕うとその部屋を出て手前の部屋に戻りました。皆は奥の部屋に集まっていたので手前の部屋は無人でした。この年で、いくら何でも皆様の目の前で窓から物干し台に這い上がるのはさすがに恥ずかしく思えたからです。ですので私は手前の部屋の窓を開いて、そこから誰にも見られませんようにと願いながらよじ登って自宅の物干し台へとたどり着いたのでございます。それは我ながら、今更ながら顔から火が出るほど恥ずかしくなったのでございますが、ともかくも今はそれどころではございません。

とはいえ、勝手にくだんの老紳士を失礼にも怪しき者としてそれから逃げおおせようとしている自分は多分に滑稽でございます。刑事ドラマの被害者か、あるいは刑事に追われる犯人の側なのか、ただの妄想に過ぎないと思いつつも、いやいや、それくらいの警戒心は必要だ、今時は何が起こるか本当にわかりませぬもの、と自分の行動を模範とし正当化しながら、とにかく何とかこっそりと自宅へ戻ることには成功いたしました。

ところが物干しから二階の部屋に入り、階下へ降りる階段の踊り場へ来た丁度その時でございます、下から上がって来たのは留守居をしていた娘でありました。

「あれ、おかあさん、帰ってたん? いつの間に。おらんやろうと思ったんやけど」

居ないと思いつつも一応二階へ様子を見に上がろうとしていたのでしょう。足を止めて、私を見上げてそう申しました。

私は裏の、それも物干しから入ったとは言いにくく、ちょっと誤魔化し気味に

「ああ、今しがた帰って来たとこや。」

と答えましたが、娘は特段疑うような訝しがるような素振りも見せず、素直に自分が気づかなかっただけだと思ってくれたのでしょう、ごく自然に

「お客さん来てはるで。」

と告げました。

「お客さん?」

「うん。今来はったとこや。お母さんはおらんけどすぐ帰るやろうから待ってててゆうて、上がってもろたとこ。それでもしかしたら二階におるかもと思たから念のため見に来てん。おってんな。」

「ああ、まあな~。」

と、答えると娘はそこでようやく気付いたように

「あ~、なんや、珍しい、二階の裏から入ったんか。」

と申しました。もちろん娘も正面からではないうちへの入り方は知っておりますから見当がついたのでしょう。やれやれ、私はバレたか、という顔をしましたが、娘はそれを気にした風でもなく、

「お客さん待っとるから」

とだけ言うと、私と入れ替わるように二階に上がって自分の部屋に入りました。

私は娘とすれ違うように階下に降り、畳敷きの居間へ

「すみません、お待たせしましたようで・・・」

と、軽く頭を下げながら入り、その客人を誰かとみやれば、何と驚いたことに勝手に逃げ回って見せた、かの老紳士ではありませんか。苦労して裏からこっそり入ったはずなのに、まさかかの紳士はそれをお見通しであったのでしょうか。

ところが、相手をみて驚いたのは私だけではありませんでした。その老紳士自身も大変驚いたご様子で

「おやおや、先ほどは失礼いたしました。まさかこちらのお宅の方であったとは、思いもよりませんでした。」

と急に平身低頭してそうおっしゃるのです。

すると、私がこの老紳士と束の間同道したのは本当に偶然であったということなのでしょう、

「すみません、どちらさまでしょうか?」

恐る恐る尋ねますと老紳士は大変恐縮したご様子で

「わたしは中島と申します。実はわたし、藤和金属に若い頃勤めておりましたんです。」

とおっしゃいました。この藤和金属、というのが先にご説明申し上げた私の父や伯父、親族一同の経営する会社の名前でございます。

「もう随分と前のことですわ。定年で会社をのきましてからは田舎へ帰って暮らしとりましたが、ちょっとした用向きで、三十年近く経ちましたかな、こちらへ参りまして、あまりの懐かしさにそぞろ歩いておりましたところ、あなた様をお見かけいたしましてな、昔お世話になった常務にどことなく似ておいでやったので、つい失礼を承知でなんとなしに声を掛けてしまいまして。否、見ず知らずのご婦人に声を掛けるなどと、大変失礼なことをしでかしてしもうたと先ほどより忸怩たる思いでおりましたが、ふと思い出してこの辺に常務のご自宅と工場があったのではと探してみたのです。何しろ三十年たっとりますから記憶も曖昧でしたが、このお宅の玄関先を拝見して、嬉しいやありませんか、昔とほとんど変わりなく、しかも表札に常務のお名前が入っているのを見てあまりに懐かしく、お訪ねせずにはおれんようになりまして。」

なるほど、そういうことでありましたか。紳士の、中島さんの正体がわかって私もようやく安心とともに、疑って裏の、それも物干し台から入り込むといった冒険探偵小説の登場人物のような行動に、それこそ忸怩たる思いがしたのでございますが、ここはそれをぐっと押さえて中島さんには笑顔で応えました。

「さようでございましたか。でも、その常務というのは私の父のことかと思いますが、父はもう八年も前にのうなっておりまして・・・」

と、私はそばに設けた祭壇に目をやりました。そこには父と、母の遺影も並んで飾られ、お供え物やお線香も置いております。そうそう、表札から両親の名前を外していないのは、はずすのは寂しいからとか、防犯の為に大人数で暮らしていると見せかけるため、というのもあるのですが、その実は単に無精なだけでございます。お恥ずかしい。

さて、中島さんも祭壇に視線をやるとやや目を細めて

「はい、先ほどお嬢さんに伺いました。あなたが常務の娘さんで、さっきのお嬢さんがお孫さんでいてはるんですね。」

「はあ。すみませんでした、父が亡くなった時にお知らせをしてなかったんですね。」

「ああ、いやいや、私は一介の従業員やったし、それにこちらこそ長いこと在所も知らせとりませんでしたので。さよですか、八年も前でしたか・・・。」

中島さんはそこでちょっと失礼、と祭壇に向かい、手を合わせてお線香をあげてくれました。それから照れたように

「いやあ、それにしても懐かしい・・・。ここのお宅へお邪魔したことはいっぺんかにへんくらいでしたけど、裏に寮がありましたやろ、そこに何年か住み込みしていたこともあったんです。」

「あら、そうでしたんですか・・・。」

私はふと思いついて、中島さんをその寮へ案内する気になりました。ちょうど今なら大勢の人が集っていて、もしかしたら年輩の人なら中島さんを知っている人もいるかもしれないと思ったからです。

そこで、客人へのお茶出しもそこそこに、私は中島さんを、この際ですから二階の物干しから寮へ案内したのです。秘密の通り道? いえいえ、寮に暮らす人にとってはこの通り道は秘密でも何でもございませんでしたから。

中島さんは最初遠慮がちに、けれども昔を懐かしく思い出してその頃に少しでも戻れるかもしれないと言うある種わくわくした気持ちには勝てず、結局は恥ずかしそうに、でも嬉しそうに私につき従って二階へ上がり、物干し台へとついて来られました。そして窓の外から裏の工場上の寮の窓を見ると、心から嬉しそうな笑顔を浮かべられました。

私は今度は無人ではなく大勢が集まっていた方の窓を外から開けると、中をのぞいて「お邪魔します」と声を掛け、中島さんを促しながら部屋へと降り立ちました。

従姉はさっきと同じく作業着姿のままの職人さんとトランプを続けています。他の人々も先ほどと同じようにお茶を飲んだり、ちょっとした茶菓子をつまんで三々五々談笑しています。私は従姉に、昔この寮にいた人であると中島さんを紹介しました。従姉は愛想よく中島さんを招き入れ、作業服姿の職人さんたちも快く大先輩を輪の中へと招きました。

ちょうどその時、寮の階段を上がって来た若い女性の事務員さんがなにやらボウルのような物を担げて部屋を覗き込んで、

「みなさ~ん、食堂の方で今日作ったポテトサラダが作りすぎで余ってしもうたそうなんで、良かったら食べてしもてもらえませんか?」

と大声を張り上げました。そこにいた大勢の人たちに否ながあるわけはなくてんでに「おお~!」「いただきま~す!」

など答えます。

事務員さんの後ろには更に二人の女性がいて、おそらくその人も事務員か、でなければ食堂の職員さんなのでしょう、お皿やお箸を持っていて、早速男性の職人さんが適当にちゃぶ台やテーブルを出したところへ、皿を並べてポテトサラダを盛りつけ、箸とともに配り始めました。15人ほどもいたでしょうか、部屋の中はぎっしりの人で埋まり、そして何故これ程のポテトサラダを余らせたのやら、おそらく今日の昼食の一品として用意はしたものの、手違いで大ぶりのボウルまるまる一杯分、見逃してしまっていたのでしょう。これだけの人数に配っても十分に足りるほど、しかも闖入者たる我々の分もよそってくださいました。従姉はというと、従業員より従業員らしく

「さあさあ、中島さんも遠慮せんと召し上がってくださいな!」

と盛んに勧めます。中島さんも胡坐をかいて座り込んで、楽しそうに「では遠慮なく」と皿を受け取りました。

そうだ、きっと中島さんがここに暮らしていたころもこんなことがちょくちょくあったに違いありません。

「ああ、今日思い切って来て見て良かったですわ、懐かしい上にこんなにようしてもろうて。」

それを聞いてますます調子づいた従姉は

「ちょうど今終わったとこですねん、次、中島さんも一緒にやりませんか。ババ抜きやったら知ってはるでしょ」

と今度はゲームに誘います。

「ええ? ええんですか? いやあ、嬉しいですわ、ここにおった頃もようそないして皆とトランプやら麻雀やらしとったもんですよってになあ。ほんま懐かしい・・・」

「それやったら是非のこと一緒にやりまひょ! ほなさっそく配りますで。」

本当に、如才ない人とはこの従姉のことを言うのではと思います。彼女ははしたなくも箸をくわえたままカードをまとめて切って、中島さんをくわえた先の作業服の職人さんと四人分カードを配り始めました。作業服の職人さんはおそらく今この寮の部屋に住まう二人なのでしょう。

私はその二人の間に入って心底嬉しそうな中島さんを見て、こちらも微笑ましくなると同時に、ふいに「おや?」という思いが湧いて参りました。作業服の職人さんのうちの一人に見覚えがある気が今突然したのでございます。私は従姉と違ってあまり会社に顔は出しませんでしたし、訪ねてくる従業員の人たちの前に出ることもめったにございませんでした。裏の工場で働く人も寮に住む人も同様に、です。何しろ恥ずかしがり屋でいつも俯いて駆け抜けていたのですから、見覚えがあるなどということはあり得ない筈なのです。それなのに。

その見覚えある職人さんは――あっ、わかった、わかった、わかりました! なんのことはない。その人はすぐ隣に座っている人に似ているのです。中島さん、その人に、どことなく似ているのですよ。そして、なんということでしょうか、その人の胸には手書きの名札が付いているのですが、その名前はまぎれもなく「中島」でした。

ふたりの「中島」さん、それも年は随分違うけれども面影がある、どこか似たお顔のお二人――

はてはて? これはいったいどういうことでしょうか。お二人とも楽し気にトランプゲームにうち興じています。仲良く、まるで旧知のように。つい今しがた初対面であるはずなのに。否、もう一人の作業服の職人さんも、従兄弟も、他の従業員の人たちも・・・。まるでずうっと昔からよく見知っている人同士のように・・・。

はっ・・・・・?

気がつくと私は自宅の二階の奥の間で、夕焼けに染まる空を映した窓のそばにぼんやりと座り込んでいました。

時刻は逢魔が時。

そうです、父が亡くなって八年。その間に藤和金属は会社を遠くに移転しました。否、父が存命中にすでに裏の工場も寮も取り壊されて更地になり、会社が移転するまではずっと社用車の駐車場として使われていたのです。そして移転後は今に至るまで、ご近所の方々にやはり駐車場として使っていただいています。

私は立ち上って裏の物干し台へ上がってみました。

そこにあるのは最近の、既に見慣れた景色でした。

物干し台の延伸した部分も取り去られ、元々と同じ広さの床。向こうにあるのは虚空ばかり、見下ろすと黒いワゴン車が二台停まっている駐車場。工場も寮もその痕跡は全くなく面影も一切ありません。すすけた上に薄暗い照明しかなくいつも黒々としていた油臭い工場も、こっそり窓から出入りした昭和の古びた従業員寮も。何もかもが今は一切ありません。ただ、その跡地が今日の夕陽に赤く照らされているばかりです。

逢魔が時に出会った中島さんとは、結局いったいどなただったのか、本当に存在したのか、それともいつの間にやらついうたた寝をして見た夢であったのか。・・・はて、私には一向に見当がつかないのです。

でも、もしかしたら、もし夢でなかったのだとしたら。

昔寮で暮らしていた中島さんという方がついさきほどどこか遠くの地で亡くなられ、その魂が彼岸へと旅立つ前に懐かしい場所を巡り、そのひとつとしてうちの裏に有った寮と、そこに暮らしていた頃の自分に逢うために訪れ、その際遠いながらもわずかに縁のある私にも挨拶に来られたのだとしたら。

私はふと、今は遠い地に住む従姉に尋ねてみようと思いました。昔、中島さんと言う職人さんが寮に住んでいなかったかと、そして時折トランプ遊びに付き合ってもらわなかったか、と・・・。

そしてそこでもし、彼女がYESと答えたら・・・

この逢魔が時、うたかたのできごとは本当に夢ではなかった――のかも知れません。

私は急いで家の中へとって返し、テーブルに置いてあったスマホを手にとりました。

END