青森は今ねぶた祭で熱い。

今、岩手県大槌にいる。旅先である。

一昨日家を出発して三日め。

八戸、青森、秋田、山県、新潟、富山、福井、そして奥の細道のゴール、大垣市をめざしいる。9日に帰る予定だ。

それは思ったより小さな墓だった。

うらびれて寂しささえ漂う。

旅の三日目、ここは宮城県名取市の愛島塩手。

歌枕の笠島、藤原実方(さねかた)の墓の前に立っている。

松尾芭蕉が断腸のおもいで訪問をあきらめた地である。

まわりは低い山に囲まれた田園地帯。

農家の脇を通り、竹やぶを抜け、

さらに山際へ進んだ突き当たりに藤原実方の墓があった。

木立に囲まれて薄暗く湿っぽい空気が漂う。

実方の墓

藤原実方は平安時代の歌詠みとして広く聞こえた宮廷花形の貴公子で中古三十六歌仙の一人。清少納言など多くの女性たちとの交際が今に伝えられている。要するにプレイボーイか。

藤原実方は平安時代の歌詠みとして広く聞こえた宮廷花形の貴公子で中古三十六歌仙の一人。清少納言など多くの女性たちとの交際が今に伝えられている。要するにプレイボーイか。

実方は左近中将に任じられた4年後の995年、陸奥守となり赴任した(左遷とか赴任の理由は諸説あり)。

その3年後、突然悲劇が訪れる。

出羽国を視察した(女性に会いに行ったという説もある)帰り道、笠島道祖神社を通りかかったとき馬が暴れて落馬し、それがもとで病の身となりこの地で命を落としてしまう。悲運の人である。 実方ゆかりの地である笠島は西行や芭蕉にとって憧憬の地であった。

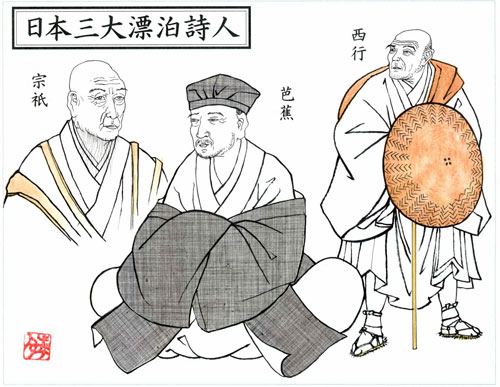

実方ゆかりの地である笠島は西行や芭蕉にとって憧憬の地であった。

実方の死から188年後の文治2年(1186年)冬、

東大寺修復の砂金勧進のため陸奥へ向かった西行法師は、実方の墓を訪ね、次の和歌を残している。

朽ちもせぬその名ばかりを留めおきて

枯野のすすきかたみにぞ見る

周りはすっかり荒れ果ててしまっていて実方の名だけがこの地に残されている。この枯野に生えるススキをまるで実方の形見のように見てしまう。(「和歌の世界」から)

西行からさらに500年後の1689年5月、

西行からさらに500年後の1689年5月、

実方の五輪塔はとうに姿形もなく土盛りがあるのみで見れば見るほどに哀れをとどめる。

実方の五輪塔はとうに姿形もなく土盛りがあるのみで見れば見るほどに哀れをとどめる。 もやもやした気分を抱えながら、次に訪ねた多賀城跡・壺碑でボランティアガイドの女性にこの疑問を訊いてみた。

もやもやした気分を抱えながら、次に訪ねた多賀城跡・壺碑でボランティアガイドの女性にこの疑問を訊いてみた。

これまでみたとおり、

旅の4日目(6月22日)はとても盛りだくさんな一日だった。

仙台駅前のホテルを7時に出発して4号線に入る。

大衡村→鳴子温泉・滝の湯→尿前の関→封人の家→たらふく工房満沢→赤倉温泉・ゆけむり館→大トチの樹→大アカマツ→瀬見の湯→新庄駅観光案内所→本合海→寒河江→チェリーパークホテル(泊)

この日いち日で走った距離はざっと246キロに達した。

さて、ここからは巨樹について書き留めておこう。

■富沢(とみざわ)の大トチノキ

ゆけむり館を出発し、先ず訪ねたのは陸羽東線・赤倉温泉駅の近くの東善院・富山馬頭観音(山形県最上町)。

東北三大馬頭観音のひとつといわれている。 目的地はその境内に立つ富沢のトチノキである。

目的地はその境内に立つ富沢のトチノキである。

樹高30m,周囲6.25m,樹齢五百数十年。

見ると堂々たるお姿で実に元気そうだ。まだまだ樹勢がある。

トチの実は、馬の眼病によくきくといわれ、また、飢饉時には貴重な食料となるので大事に守られてきたのだろう。

この町が馬産地だったころから馬頭観音さんからの授かりものとしてその実を拾いにくる人が多くいたそうだ。

東善院・富山馬頭観音

トチノキの足元

まだまだ元気 樹齢500年とは思えないほどの姿だ

■東法田(ひがしほうでん)の大アカマツ

封人の家のおじさんにもらった地図を頼りに大アカマツを訪ねる。所々に案内板が立っているので助かる。

山麓のちいさな駐車場に車を駐め、案内板に従って山道登る。

5分ほどハァハァしながら登っていくと、

いたいた、あれだなぁ

急な斜面にしがみつくように立っている。

ひと目みて元気のない様子が分かる。

いち部の枝も枯れている。

樹高22m,樹周7.5m,樹齢600年、

アカマツとしては太さ日本一とはいうものの、

この姿から想像すると、そう遠くない時期にナンバーワンの座を明け渡すのではないだろうか。すこし心配である。

枯れ枝が気になる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この旅ではあちこちで松の巨樹を見てきた。

なかでも旅の三日目に訪ねた宮城県内の二本の巨樹は、

和歌や奥の細道にも登場する名木である。

■武隈の松(宮城県岩沼市)

福島駅前のホテルを7時に出発し、二時間後、岩沼市に到着。

武隈の松は背が高く、道に目立つように立っていた。

この松は二木(ふたき)の松ともいい、根元から枝分かれしている。

千余年前に陸奥の国司、藤原元良が植えた名木で、能因法師、西行が詠歌し、松尾芭蕉が句を詠んでいる。

植え継がれて七代目といわれ、今の松は1862年に植えられたものと伝えられている。

ということは樹齢は約150年だ。

武隈の松 二本のようだが実は一本の松

一本のマツが二股に分かれている

そしてもうひとつ。

■末の松山(宮城県多賀城市)。

君をおきてあだしこころをわがもたば

すゑの松山浪もこえなむ (古今和歌集)

ちぎりきなかたみにそでをしぼりつつ

すゑのまつ山なみこさじとは

(後拾遺和歌集 清原元輔)

これらの和歌でも有名な「末の松山」は多賀城を訪れた国司などともゆかりが深く、多くの歌人に親しまれた歌枕である。

東日本大震災のとき、この辺りまで津波がきたが「末の松山」は無事だったという。古来からの言い伝えは確かなのだった。

そのこんもりした小山に松が二本、威風堂々と屹立している。

樹種はクロマツ。樹齢は480年。がっしりした根元と太い幹をみて、ただただ驚くばかりだ。

芭蕉がここを訪ねたのは1689年5月。

松のあひあひ皆墓はらにて、はねをかはし枝をつらぬる契(ちぎり)の末も、終(ついに)はかくのごとき、と悲しさも増(まさ)りて・・

(おくのほそ道)

芭蕉が目にしたのは末松山という山号の寺が建ち、

松木立の間は皆墓場で恋の歌枕も無情の墓地になっている光景だった。数百年を生き続ける松の生命力にくらべ人の命のなんとはかないことか。

芭蕉の見た三百数十年前と変わらぬ光景が今もある。

末の松山からほんの数十メートルの場所に「沖の井」がある。

沖の井は小野小町の和歌で知られる歌枕である。

おきのゐで身をやくよりもかなしきは

(古今和歌集 小野小町)

沖の井は周りを家に囲まれた住宅地の中に忽然と存在している不思議な歌枕であった。

末の松山

周囲は墓地 芭蕉の見た風景が今も在る

末の松山のクロマツはすこぶる元気

がっしりと土中に食い込む根 幹がとてつもなく太い

見物客が絶えないようだ

沖の井(沖の石)は住宅に囲まれてしまった

旅の4日目の今日、温泉入りまくりの日になりそう。

「たらふく工房」を出て最上町の田舎道を進む。

赤倉温泉へはもうすこし時間がかかりそう。

■鳴子温泉

実は、今日の午前中、

鳴子温泉の共同湯・滝之湯に入ってきた。

鳴子温泉駅の観光案内所でパンフレットをもらい、二ヶ所ある共同湯の場所を教えてもらった。

車を無料駐車場に駐めて歩いて滝之湯へ向かう。

温泉街には硫黄の匂いが漂う。 実は鳴子温泉で先ず目指したのは「農民の家」だった。

実は鳴子温泉で先ず目指したのは「農民の家」だった。

しかし、何と閉館になっていた!!。

玄関の張り紙をみると、破産したとある。

これには驚いた。

東北地方の温泉地に共通の印象は温泉街全体が時代に取り残され、活気に欠ける点である。

鳴子の或るホテル入り口には大江戸温泉△△ホテルと書いてある。

東京の資本が入っているのだ。経営が傾いた老舗旅館やホテルはグループ資本に買収され、その支配下に入るようだ。

伊藤園ホテル、オオルリグループなどはその典型だろう。

坂の上に建つ滝之湯。

坂の上に建つ滝之湯。

料金は150円。安い。

脱衣場を抜けると狭い湯船がふたつ。

先客はおじさんふたり。

手前の湯船に太い樋から湯が流れ落ちている。

熱いが我慢できないほどではない。

とにかく硫黄の匂いが強い。

硫黄泉は切り傷、慢性皮膚病、やけどなどに効能あり。

ありがたいけれど、体・衣服に匂いが付いてしまうやっかいな湯でもある。

坂の途中に建つ滝之湯

■赤倉温泉

入り口を過ぎてしまい、行ったり来たりしながらやっとこさ、

赤倉温泉のゆけむり館(400円)に到着。

ここの温泉のいちばんの売りは露天風呂だろう。

日本庭園のなかに露天風呂があるような設計である。 庭園を愛でながら入る湯はぜいたくこの上ない。

庭園を愛でながら入る湯はぜいたくこの上ない。

そして横に長い縁側がしつらえてあるので、

腰掛けてもいいし、横になって寝てもいい。

それくらいゆったりしている。

湯は透明できれいな温泉だ。

館内に奥の細道のコーナーがあり、松尾芭蕉ゆかりの全国各地のパンフレットなどの資料が取りそろえてある。

こんなふうに現代でも芭蕉は歌枕を束ねている。

赤倉温泉ゆけむり館

すばらしい和風庭園の露天風呂

■瀬見温泉・せみの湯 最上地方のもう一つの温泉が瀬見温泉。

最上地方のもう一つの温泉が瀬見温泉。

共同湯のせみの湯は受付が無人である。

料金箱に400円を投入すると自動的にドアが開いて中に入れる仕組み。

小さいながら露天風呂がある。2人入ればちょっと窮屈。

先客のおじさんに挨拶してそっと体をうずめる。

気持ちいい湯温だ。 毎週、ここへ入りに来ているおじさんが云うには、

毎週、ここへ入りに来ているおじさんが云うには、

東北には砂湯が二ヶ所あって、ひとつは戸沢村の「ぽんぽ館」、もうひとつが湯野浜温泉だそうだ。

ぜひ行って見るといいよ、と勧めてくれた。

よし、次回はそこへ行ってみよう。

夕方になってきた。暗くなる前に

封人の家で教えてもらった赤マツ、トチの巨樹を見にいこう。

奥の方がせみの湯の入り口

せみの湯の前に建つ和風建築の旅館 どうも使われてはいない様子だ

■たらふく工房満沢

約束の時間に遅れないように「封人の家」を出発。

農家レストラン「たらふく工房満沢」(山形県最上町)へ向かう。

このレストランを知るきっかけは、

テレビ朝日「人生の楽園」(毎週土曜日午後6時)。

たまに見る番組だが、

たまに見る番組だが、

閉校した小学校の教室を利用し、地元産の食材にこだわった郷土料理を提供する「たらふく工房満沢」を紹介していた。

この農家レストランをお母さん達8人で立ち上げたという。

番組をみていて、あっ、ここいいいな、行ってみたいな・・とおもって急いでメモをとった。

最上町なら旅の予定コースの途中にあるし、好都合だ。

放送翌日、直ぐに予約の電話をいれた。 そして今日、

そして今日、

少し道に迷ったけど、なんとか到着。

時間は12時15分。

そっと教室の戸を開けるとすでに3人が食事中だ。

けっこう広い。

ここへどうぞ・・と勧められた場所に座る。

すぐにお膳が運ばれてきた。

品数が多い。数えてみると10品もある。

とりあえず写真、写真・・とスマホで撮っていたら、

お母さんに先ずは食べて下さいね、と促された。

それはそうだよね。

イワナの唐揚げ、これは頭から食べられるし、

アスパラは朝取りしたもの、

南蛮だめかい?

ご飯も味噌汁もおかわりできるからどうぞ・・

と、ひとつひとつ説明してくれた。

椎茸、ニンジン、筍の煮染め。

味付けが想像したとおり美味しい。

イワナも頭からガブリ。

意外とふわりとした食感。

アスパラ南蛮漬は、シャキシャキしてさっぱりした味。

ショウガの風味が効いている。

いずれの小鉢も手作りのやさしさにあふれてる。

調理室ではおばちゃんたちがおしゃべりしながら

まかないで食事をしている。

和気あいあいと仲良さそう。 デザートに手作りのバター餅もついて「たらふく御膳」のお値段1200円。おばちゃんたちの笑顔を見にまた行きたくなる農家レストランでした。

デザートに手作りのバター餅もついて「たらふく御膳」のお値段1200円。おばちゃんたちの笑顔を見にまた行きたくなる農家レストランでした。

蕎麦はある程度の量がないと上手にうてないらしい。

なので、「そば御膳」は4人以上の注文があったときだけ提供している。

さて、満腹になったし、次は「封人の家」でおじさんから教えてもらった赤倉温泉へでもいってみよう。

ポスター このおばちゃんたちが迎えてくれた

ここが食堂

どれも美味しい「たらふく御膳」 ごはん、味噌汁おかわりして完食しました

ショウガと南蛮がからむ

バター餅 癖になる味です

■尿前(しとまえ)の関跡

元禄2年(1689年)5月15日(新暦7月1日)、

松尾芭蕉と曾良は伊達藩が設けた尿前の関に着いた。

伊達(宮城県)と出羽(山形県)の国堺である。

当時の関所は東西44間、南北40間、周囲は石垣の上に土塀をめぐらし、屋敷内には10棟の建物があった。

規模の大きい関所である。 めったに人が往来しない路なので松尾芭蕉一行はおおいに怪しまれた。

めったに人が往来しない路なので松尾芭蕉一行はおおいに怪しまれた。

なるごの湯より尿前の関にかかりて、出羽の国に越えんとす。此路(このみち)旅人希なる所なれば、関守にあやしめられて、漸(やうやう)として関をこす (おくのほそ道)

いま復元された関所の板塀には夏草がからみ、出羽街道中山越の石碑が建つ。

暑い日射しが照りつける。

風に耳をすませ啼く主の姿をさがす。

叢(くさむら)の奥に目をやると、自然石の芭蕉句碑がひっそりと時をすごしている。

尿前の関跡から急勾配の坂をのぼって国道47号線の駐車スペースへと戻る。

尿前の関跡

草むらに芭蕉の句碑が建つ

大山をのぼって日既暮れれば、封人の家を見かけて

舎(やどり)を求む。

三日風雨あれて、よしなき山中に 逗留す。

蚤(のみ)虱(しらみ) 馬の尿(しと)する枕もと

(おくのほそ道)

山形県最上町の「封人(ほうじん)の家」。

山形県最上町の「封人(ほうじん)の家」。

封人とは国境を守る役人の家のこと。

車だと尿前の関からなんなく到達する距離だが当時は峠越えが必要だった。

マムシをはらいながら中山峠を越えてきた松尾芭蕉らはこの家に宿を求める。

あいにく天気が悪く、この家に3日間滞在することになる。

持病の痔も悪化したのではないだろうか。

この辺りは馬の産地ですから、人と馬は一緒に暮らしてきたんです。芭蕉さんは芸術家ですので、句には多少の誇張があったんだとおもいますね。

あなたは競馬やります?

やらない、あっそうですか、先日みえた馬好きだっていうお客さんにですね、ここの富山馬頭観音さんへ万馬券当たるようお願いしてみたらどうですか、と勧めたんですよ、当たったら少し分けて下さいねって・・その後とくに連絡ありませんね(笑)。

築三百年 囲炉裏の火は絶えない

馬はそっくりなつくりもの

ところで、これからどちらへ?

たらふく工房ですか、あそこはいいですよ、料理がおいしい。

温泉はですね、えぇ~と今、地図もってきますから・・、

たらふく工房は信号二つ目を曲がってください。

そのまま行くと赤倉温泉の「ゆけむり館」があります、新しくできた温泉施設ですよ、あとは瀬見温泉の「せみの湯」、こっちも新しいです。

巨木ですか?

それなら富山馬頭観音の敷地に樹齢500年のトチの樹が立ってるし、さらに先の東法田に樹齢600年、日本一の大アカマツもあります。ぜひ寄ってみてください。

馬頭観音はファミリーマートの隣りだからすぐ分かりますよ。

これで今日の予定は決まりだね(笑)

わたしはまだまだ働く気でいますからまた来て下さい。

芭蕉も座ったという囲炉裏を囲み、お茶をいただきながら

芭蕉も座ったという囲炉裏を囲み、お茶をいただきながら

最上地方の名所、温泉地などをあれこれと教えてもらった。

いやぁ~とても親切な応接にとても感激した。

ここが芭蕉さんが座った囲炉裏です。

どうぞ座ってください。

いまお茶をだしますので・・・

ここは山形県最上町の「封人(ほうじん)の家」。

松尾芭蕉が宿泊した当時の家で唯一残っている建物である。

受付と管理を一人でこなしてるおじさん。

囲炉裏に薪をくべながら、こうしていぶさないと建物が傷んでしまうんでね、という。

土間と囲炉裏のある風景はどこかホットする。

今日は旅の4日目。

走行距離はもう600キロを指している。

築三百年の封人の家 重要文化財に指定されている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以前から暖めてた計画のひとつに、

芭蕉の足跡を連続的にたどり、あわせて歌枕(名所・旧跡)を探訪したい、そんな旅をいつかものにしたいと思っていた。

いろいろ調べていたら、

大垣市の観光協会が「おくのほそ道の風景地スタンプラリー」を実施していることを知った。

行くついでだし、はずみをつけるため、

こいつもやってみることにした。

そしてまたクルマ旅にでかけてしまったのだった。

漂白の思い募り、

いつしか出かけてしまう風来坊は子ども時分のころから備わってる性分なので仕方ない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■日 程

2018年6月19日(火)~24日(日)

■走行距離

1630キロ

東北自動車道、国道4号、国道47号、国道347号、

国道346号他

■訪ねた歌枕

草加松原 (埼玉県草加市)

那須神社内の八幡宮 (栃木県大田原市)

殺生石 (栃木県那須町)

遊行柳 (栃木県那須町)

黒塚の岩屋 (福島県二本松市)

三十三観音磨崖仏 (福島県矢吹町)

文字摺観音堂 (福島県福島市)

藤原実方中将の墓 (宮城県名取市)

武隈の松 (宮城県岩沼市)

つつじが丘・天神の御社 (宮城県仙台市)

國分寺・薬師堂 (宮城県仙台市)

壺碑(つぼのいしぶみ) (宮城県多賀城市)

興井(おきのい) (宮城県多賀城市)

多賀城国府跡 (宮城県多賀城市)

末の松山 (宮城県多賀城市)

籬(まがき)が島 (宮城県塩竃市)

金鶏山 (岩手県平泉町)

高 舘 (岩手県平泉町)

さくら山 (岩手県平泉町)

尿前の関 (宮城県大崎市)

封人の家 (山形県最上町)

山刀伐峠 (山形県最上町)

本合海 (もとあいかい) (山形県新庄市)

■出会った巨木

武隈の松

興井(おきのい) の松

大トチの木

大アカマツ

■入った温泉

鳴子温泉・共同湯 滝之湯

赤倉温泉・日帰り施設 湯けむり館

瀬見温泉・共同湯 せみの湯

新寒河江温泉

那須温泉・鹿の湯

大田原温泉・太陽の湯

■宿泊内訳

車中泊 1泊

ホテル 3泊

YH(ユース) 1泊

■撮影枚数

804枚

■持参した本

「芭蕉 おくのほそ道」 (岩波文庫)

「奥の細道温泉紀行」 (嵐山光三郎 /小学館文庫)

■スタンプ帳

「おくのほそ道の風景地スタンプラリー」

(大垣観光協会)

■名 水

ナラの木立・長寿の名水(山形県尾花沢)

■名 山

残雪の山並みをみることができた

月 山

鳥海山

栗駒岳

■食 事

「たらふく工房」の和膳(山形県最上町満沢)

地元のお母さん達が最上町の食材でつくる料理を提供。

旧小学校の教室を活用している

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ざっとまとめるとこんな感じ。

こうしてみると

結構いろんな所を回ったんだなぁと改めて感心した。

というわけで、

何回かに分けて旅の様子を少しずつ書き留めてみよう。

大垣観光協会のスタンプラリー帳から

大垣観光協会のスタンプラリー帳から

藤原実方中将の墓

人っ子一人いない山刀伐峠 きつい上り坂だ

夏草に覆われた尿前の関

たらふく工房のポスター このお母さんたち手作りの料理をいただいた

たらふく工房の定食 どれもこれもおいしかったなぁ

▼酒田の山居倉庫、土門拳記念館をみる

山形は何度も来ているけど酒田の観光地、山居(さんきょ)倉庫は未だいちども行ったことがない。

なので今回はぜひに・・・

その前に遊佐町の温泉日帰り施設、「ゆりんこ」に入り、昼飯にカレーライスを食べて昼寝ときめた。

ここから酒田までは10キロ弱。海沿いにある倉庫をイメージしていたのだが実は川沿いにあった。

黒塗りの倉庫とケヤキの並木がよく似合う。

倉庫のなかは土産物になっている。

日本酒を二本買う。

会津若松・花春酒蔵の純米酒「花春」

酒田酒蔵の純米酒「上喜元」

前者は甘口で口当たりがよく、後者はフルーティーな香りがする。いずれも美味い日本酒だ。

レジでお金を払いながら、おばちゃんに「土門拳記念館」へ行く道を尋ねると、

「いいところですよう、ぜひ行ってみて下さい」

と念を押された。

山居倉庫とケヤキ並木

土門拳記念館

土門拳記念館は瀟洒な建築物である。

受付で訊くと、館内は接写以外は写真撮影自由とのこと。

土門拳をいちやく有名にした古寺巡礼の仏像写真はいずれもリアリティー豊かな大型写真。滋賀県長浜市・向源寺の国宝、

十一面観音像は、これまで何度も実物を拝観していたので親近感を覚えた一枚だった。

土門拳は戦後の下町で暮らす子どもたちをたくさん撮っている。紙芝居に群がる子ども達、チャンバラごっこをする子ども・・・私とほぼ同世代の子供の姿がそこにある。

モノクロ写真のどの一枚にも当時の空気も写っていて、ついつい思い入れ深く見入ってしまうのだった。

文庫本サイズの「土門拳 腕白小僧がいた」(小学館文庫)をつい購入してしまった。

土門拳記念館の内部

▼芭蕉の句で有名な山寺をみる

山形領に立石寺と云ふ山寺あり。

慈覚大師の開基にして、殊(ことに)清閑の地也。

芭蕉が尾花沢からわざわざ南下して立石寺を訪ねたのは元禄二年、1689年7月13日(新暦)のこと。

そして「奥の細道」屈指の名句、

閑さや岩にしみ入蝉の声

がうまれた。今日の立石寺はあいにくの雨。

ウィークデイなのに観光客が多いのはさすが東北の名所である。傘を差しながら石段を登り始めたが、奥の院までの千段はきつい。

季節は違えど330年も前に芭蕉もこの石段を登ったことを想いながら一段ずつ登る。

考えてみると、今回の旅も「奥の細道」の足跡、歌枕を辿っている。象潟、酒田しかり。

6月の東北旅では月山、羽黒山、新庄、鶴岡・・・。

いつか芭蕉が歩いた日程どおりに江戸・深川を発ち、大垣までぐるりとまわりきりたい・・。

みちのく旅のアルバムはココ

みちのく旅のアルバムはココ

10月15日~19日、愛車でぶらり東北旅に行ってきた。

車中泊2回(上河内SA、象潟道の駅)、チェリーパークホテル(山形県寒河江)、会津野ユースホステル(福島県会津美里)の4泊5日、1300キロのひとり旅。

初日と最終日が雨で寒い日が続いた東北だった。

紅葉は全体に遅い。色づく前に雪が来るんじゃないかと地元の人(山形県酒田)は云っている。

今回の目玉は、およそこんなところ。

会津若松・恵隆寺の立木観音をみる

遊佐町で鳥海山の湧水を汲む

酒田の山居倉庫と土門拳記念館をみる

芭蕉の句で有名な山寺をみる

それと温泉だ 。入湯したのは次の4ヶ所

。入湯したのは次の4ヶ所

露天風呂もみじの湯(栃木県・塩原温泉郷)

象潟・鳥海の湯(秋田県・象潟)

ゆりんこ(山形県・遊佐)

ゆ~チェリー温泉(山形県・寒河江)

旅のアルバムはつぎのとおり。

「みちのく秋の旅(デジブック)」

もみじの湯 手前はすごくぬるい

名古屋のお父さんと温泉談義が楽しかったなぁ

秋田県象潟の海は強風で荒れている

旅も4日目となった。

朝の5時、目が覚め、宿坊をそっと抜け出す。

羽黒山・随神門から苔むした石段を降りていくと、

辺りはしっとりした朝の空気に満たされている。

いったいに漂う霊気を感じ体がブルブルっと反応する。

ちいさな祓川に架かる朱色の橋。

それを渡ると左手に巨木が現れた。

樹齢千年をこえる「爺杉」だ。

そしてその奥に見えるのが五重塔。

すっと立つ簡素な佇まいが美しい。

作家の嵐山光三郎もこう記している。

祓川を渡ってすぐ左手にある羽黒山五重塔(国宝・室町初期)は、地面からニョキツと生えてきたかと思わせる素木造りである。

五重塔が周囲の樹齢三百余年の杉と一体になり、息をしている。

私は羽黒山五重塔こそ日本一の建造物だと思っている。

芭蕉はどういう思いでこの五重塔を見たのだろうか。

五重塔の前に立ちつくすだけでビリビリと霊波が伝わってくる。

この感覚はここに立った人にしかわからない。

(「奥の細道温泉紀行」/嵐山光三郎 小学館)から

「羽黒山五重塔こそ日本一の建造物だ」

というのは本当にそのとおりだなと私も思う。

昔、ここを訪ねたときこんな感想も記している(リンク)。

・・・・・・・・・・・・・・

さっきから

いろいろな角度で写真を撮ってはみたものの

どれもこれも納得いかないものばかり。

この建物は撮るのではなく感じるものなのだ。

そんなことにやっと気がついた。

■月山八合目へ

宿坊にもどると食事の用意ができていた。

女性客2人、男性1人それに私の計4人が宿泊したようだ。

午前10時少し前、やっと月山八合目に通じるゲートが開いた。開門を待っていた20台ほどの車が一斉に林道を駆け上がっていく。つまり今日(2017年6月23日)が事実上の山開きということになる。

もうじき開門

くねくねととした林道を何度も曲がり、

ずんずんと高度をあげていく。

樹相がブナ林から低灌木に変わり始めると急に視界が開け、月山八合目に着いた。大きな駐車場だ。

登山者に混じって地元のおじさん達の姿が目に付く。

使いこなしたザックを背に次々と登っていく。

筍採りのおじさん達だ。

なんでも月山の筍は美味いので高値で取引されるらしい。

八合目の駐車場

筍採りのおじさん達がいく

ここから先が唯一の筍採りの解禁場所

弥陀ヶ原湿原

登山者が続々と

イワカガミ

地塘が所々に現れ、ちいさな花が顔を出す。

まず目に付いたのがイワカガミだ。

あちこちに群落をつくっている。

チングルマ、キスゲ、ショウジョウバカマ、ミズバショウ・・・。

木道で腹ばいになっ写真を撮っていると、20人ほどの登山者が追いついてきた。

訊くと今日は頂上の小屋に泊まる予定だという。

なに日帰りなの?写真だけ撮りに来たの?

小屋の食事がほんとおいしいのよ。今日の登山のほんとの目的はそれなんだから(笑)・・・

おばちゃんが嬉しそうに云う。

山菜料理が美味くてたまんないらしい。

ぜひ今度は食べに来なさいよって強く誘われる。

小屋の親父さんと息子さん二人が前のシーズンから山菜を採って用意するんだとか、大変だね・・

ここ八合目からの眺めもいい。

昨日訪ねた鶴岡の市街地もよくみえる。

さて、そろそろ下山するとしようか。

お腹も空いてきた。

ちょっとひと息 cofeeタイム