あなたはどの階級? 「格差社会」から「階級社会」に落ちる日本 (週刊朝日 2018/07/20)~アンダークラス層なら灯油の購入が困難、北海道なら凍死する。

話半分。

真実味に欠ける。

凍死者が1000人発生なら信じる。

冬期間は、内地でもかなり寒いはず。

凍死者1000人のニュースがない。

極端な例を抽出して記載している。

私の周囲は、年金生活者だけ。

アンダークラス階級はいない。

安倍政権は6月末、働き方改革関連法を成立させた。非正規労働者の待遇改善のため、「同一労働同一賃金」を掲げる一方で、長時間労働を助長する「高度プロフェッショナル制度」を押し込んだ。だが、働く人の格差拡大に歯止めがかけられず、新・カースト社会が到来していた。

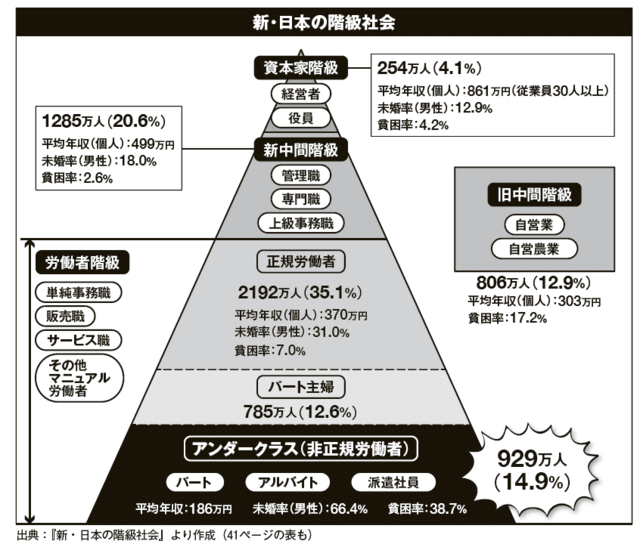

【ピラミッド図で見る】あなたはどの階級?資本家階級~アンダークラスに分類された新・カースト社会とは?

* * *

穏やかな表情とは裏腹に、口を衝いて出る言葉は重たいものだった。

穏やかな表情とは裏腹に、口を衝いて出る言葉は重たいものだった。

「野垂れ死ぬ覚悟はできています。預貯金はゼロ、年金や国民健康保険の保険料も払えない。病気になったときにどうするか。いまは、老後の不安も直視しないようにしている。考えるとうつになってしまうからです」

東京都練馬区在住の藤野雅己さん(49)は現在、引っ越し業の日雇い労働をしている。このほか、大工の業務請負の仕事が不定期に入ってくる。

それでも月収は、平均して20万円前後にしかならない。以前は30万円以上稼いでいたこともある。朝6時に自宅を出て引っ越しの仕事に向かい、その後、建設現場で深夜まで働いた。

月に40件もの仕事を掛け持ちして、毎日の睡眠時間が3、4時間だったことも。体はとうに悲鳴を上げていた。藤野さんが続ける。

「引っ越し業者のトラックに乗るとき、血圧チェックがあるのですが、いつも上は170くらいあります。片頭痛に悩まされ、痛風の発作もたびたび起きています。

保険証がないから病院にかかれませんが、派遣労働者は仕事をいくつも掛け持ちし、無理してでも働かないと生活できないのです」

藤野さんはもともと東京の新宿や銀座などで、バーテンダーとして働いていた。

店に正社員として雇用され収入は安定していたが、15年前にうつ病を患って辞めた。以来、派遣の肉体労働に従事するようになった。

「引っ越しの仕事も長くなり、若い正社員に仕事の段取りを教えることもあります。それでも、賃金は正社員のほうがずっと上。やりきれなくなります」

非正規社員の賃金は正社員の6割程度にとどめられており、ワーキングプアの問題が露見して久しい。

かつて、日本は「一億総中流」の社会であると、人々は信じて疑わなかった。

だが、オイルショックで高度経済成長が終わりを告げ、「中流」意識は解体。1980年代初頭から格差の兆しが見え始める。

80年代後半のバブル期からは、新卒ですぐには就職せず、フリーターになって非正規で働く若者が増えていった。

バブル崩壊とその後の就職氷河期を経て、いつのまにか正社員が激減した世の中になっていた──。

近年、富裕層と貧困層の格差がますます拡大し、二極化が急速に進んでいる。

「格差社会」が流行語になったのは、小泉政権下の2006年のことだ。だが、格差社会に目を背け続けた結果、さらに苛酷な「階級社会」が形成されているというのだ。

しかも、貧困問題を放置したため、生活水準が極端に低い“アンダークラス”という階級が一つの塊となっていったのである。

家計補助的に働くパート主婦を除いて、派遣社員やアルバイト、パートの単身女性など非正規労働者によって構成される。

職種は下級事務職やサービス業、清掃員、工場や建設現場などで単純作業に就いている。

『新・日本の階級社会』(講談社現代新書)でアンダークラスの出現を指摘した、早稲田大学人間科学学術院の橋本健二教授が説明する。

「アンダークラスは本来、資本主義社会の最下層である労働者階級の一部のはずですが、正社員と非正規労働者に分裂して両者の格差が大きくなっています。

正社員と比べてきわめて低賃金に抑えられ、貧困状態に置かれている人々です。従って、非正規労働者を“階級以下”の存在として位置づけざるを得なくなったというのが現状です」

現代日本の階級は、「資本家階級(従業員5人以上の企業経営者・役員)」「新中間階級(管理職、医者や弁護士など専門職)」「労働者階級(正規労働者)」「アンダークラス」「旧中間階級(自営業者、農業など)」に5分類される。

資本家階級の個人の平均年収が604万円と意外と低いが、小零細企業の経営者が大部分を占めることが理由の一つ。従業員30人以上に限れば861万円に跳ね上がるという。

特筆すべきは、やはりアンダークラスの生活水準の低さだ。15年の個人の平均年収は186万円で、正規労働者の370万円の約半分しかない。

所得が国民の平均値の半分に満たない人の割合である「貧困率」も38.7%と極端に高い。男性は既婚者が少なく、女性は夫と離死別した人が多い。

未婚者が男性66.4%、女性56.1%と他の階級と比較してずば抜けて高い。アンダークラスは92年393万人、02年710万人、15年時点で929万人と右肩上がりで増え続け、就業人口の14.9%を占める。労働者の3人に1人が非正規で、いまや新たな階層をなしている。橋本氏が語る。

「アンダークラスの労働時間は週平均36時間で、意外と長い。実際に分布を見ると過半数は40時間以上で正社員(44.5時間)並みに働いている。

それで年収がようやく186万円です。自分一人がぎりぎり生活するのに精いっぱいで、結婚して子どもを産み育てることは困難です。

アンダークラスになるのは、高校や大学を中退してドロップアウトする若者もいれば、親が貧困で進学の機会が奪われるケースもある。

いじめや不登校の経験もアンダークラスに結びつきやすい」

底辺労働の形態もすっかり様変わりした。『ぐにゃり東京 アンダークラスの漂流地図』などの著書がある、エッセイストの平井玄氏はこう話す。

「貧困のあり方は時代によって変遷します。これまで都市労働者の最底辺は東京の山谷や、大阪の釜ケ崎など寄せ場の日雇い労働者でした。

それでも彼らはとび職を花形に建設現場で働き、『あのビルは俺が建てた』と言える意地と誇りを持っていました。

ところが、現在のアンダークラスは昔の下層労働者と比較してもさらに異質な存在です。工場で働いていてもマニュアル化されて、何の部品を作らされているのかもわからない。労働そのものが苦痛でしかない階級といえるのではないでしょうか」

(本誌・亀井洋志)

※週刊朝日 2018年7月20日号より抜粋