プロトカテク酸-3,4-ジオキシゲナーゼ(protocatechuate 3,4-dioxygenase)は次の化学反応を触媒する酸素添加酵素で、基本的にはカテコール-2,3-ジオキシゲナーセと同じ反応である。

- プロトカテク酸 + O2

3-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸

3-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸

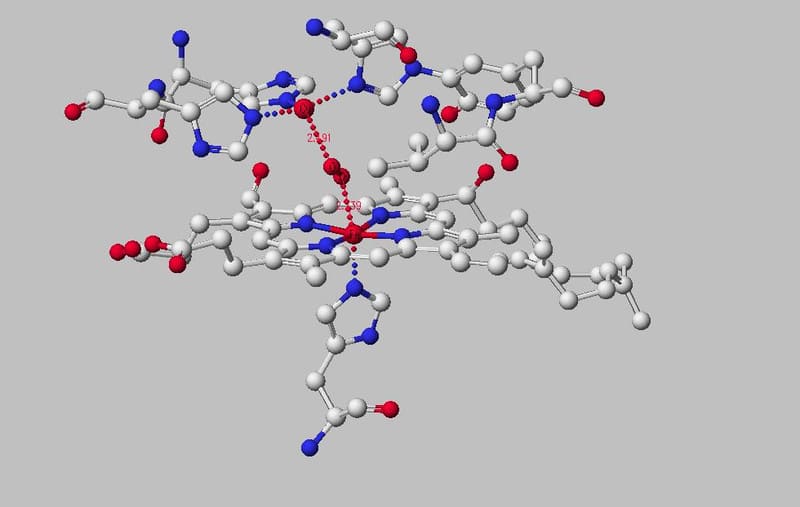

反応式の通り、この酵素の基質はプロトカテク酸とO2、生成物は3-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸である。補因子として鉄(Fe3+)を用いる(図1,2参照)。ノンヘム鉄の周りは2個のイミダゾール残基、tyr残基と水分子、基質のプロトカテク酸と酸素分子(図には表れていない)によって反応場を構成する。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

図1 Catalytic cycle for extradiol cleavage。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

図2 プロトカテク酸-3,4-ジオキシゲナーゼ(PDBID: 3LMX)のFe中心の周りのアミノ酸残基と基質(半径4.5A 以内 ) (Purpero, V.M. , Lipscomb, J.D. et al, to be published.))。

FUJISAWA H. et al, J. Biol.Chem. 247(13), 4414-4421 (1972). Protocatechuate 3,4-Dioxygenase II. ELECTRON SPIN RESONANCE AND SPECTRAL STUDIES OF INTERACTION OF SUBSTRATES AND ENZYME.

Summary

A concentrated solution of protocatechuate 3,4-dioxygenase has a deep red color with a broad absorption band between 400 and 650 nm. The enzyme showed a sharp electron spin resonance signal at g = 4.31 known to be due to the high spin state of ferric ion. The signal markedly decreased upon the addition of sodium dithionite concomitant with bleaching of the red color, but the signal as well as the red color was partially restored when the solution was exposed to air. The restoration of the red color was also observed when potassium ferricyanide was added to the solution under anaerobic conditions. These results indicate that the trivalent iron bound to the enzyme is responsible for the electron spin resonance signal as well as the visible

absorption spectrum of the enzyme. When the substrate, protoacatechuic acid, was added to the enzyme under anaerobic conditions, the electron spin

resonance signal at g = 4.31 decreased instantaneously. The signal was restored to the original level when the substrate was completely exhausted by the introduction of air.

The decrease in electron spin resonance signal was also observed when various substrate analogues or competitive inhibitors were used. However, changes in electron spin resonance signal caused by substrate analogues or competitive inhibitors were somewhat different from the one caused by the substrate in that they showed a marked anisotropy. The visible absorption spectrum of the enzyme exhibited an increase in absorbance with a slight red shift of the peak by the addition of the substrate under anaerobic conditions

indicating the possible formation of a enzyme-substrate complex. The spectrum was restored to the original one after the substrate was exhausted by the addition of oxygen. Similar, but not exactly identical spectral changes

were observed when various substrate analogues were used. The spectrum of the enzyme-substrate complex was markedly decreased when sodium dithionite was added to the complex and was restored to that of the complex upon the addition of ferricyanide. Further addition of oxygen converted the spectrum to that of the original enzyme. Evidence is also presented to indicate that the enzyme consists of eight subunits and combines with 8 moles of substrate.

In light of the above findings, the valence state of the iron in the enzyme, and its relation to substrate binding sites and to subunit structure of the enzyme are discussed.

(参考)Fujisawa H, Hayaishi O (1968). “Protocatechuate 3,4-dioxygenase. I. Crystallization and characterization”. J. Biol. Chem. 243 (10): 2673?8.PMID 496795

<問合せ先>: ◎ラジカルのことならキーコム。出張測定可!

キーコム(株)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-2

KEYCOM Corp. 3-40-2 Minamiotsuka,Toshima-ku Tokyo 170-0005 Japan

TEL:+81-3-5950-3101, FAX:+81-3-5950-3380

Home Page: http//www.keycom.co.jp/

E-mail: ohya@keycom.co.jp