リビングラジカル重合(Living Radical Polymerization)は比較的新しいテーマである。1980 年代にその端を発し、その後1990 年代半ばに種々の開始剤系が見出されて以来、近年の著しい発展により、重合系の多様化、制御能の向上、適応モノマーの拡張、重合機構の解明、複雑な構造をもつ高分子の精密合成、機能材料への応用など、多岐に渡る展開をみせている。いろいろな面での効率化も今後必要であるが、リビングラジカル重合の工業化も行われ、さらなる発展が期待されている。ここで、制御能の向上に一役買っているのがESR装置である。

図1 従来型高分子重合とリビングラジカル重合との相違(大塚化学(株)HPより引用)(図をクリックで拡大)。

従来の高分子重合は一般に開始反応、成長反応、停止反応、および連鎖移動の4つの素反応から成り立っている。いったん、開始ラジカルが生成すると、それがモノマーに次々と反応する成長反応が起こる。これにより生じた重合末端ラジカルは再結合反応や不均化反応による停止反応を受けて、デッドポリマーとなる。その結果、分子の長さのそろわないポリマーが生成する。

他方、リビングラジカル重合とは重合過程において開始反応と成長反応のみから成り、連鎖移動反応あるいは停止反応などの成長末端を失活させる副反応を伴わない重合のことである。このような条件が成立すると、成長末端は重合中常に成長活性反応を保ち続けることから「リビング」生きていると呼ばれる。連鎖移動が起こらないことから、それぞれ長さのそろったポリマーが得られる。またリビングラジカル重合によって合成されたポリマー(A)の成長末端を利用して違うモノマー(モノマーB)を添加することで、新しいモノマーのもとに重合が進行し、ブロックポリマーを合成することが可能である。

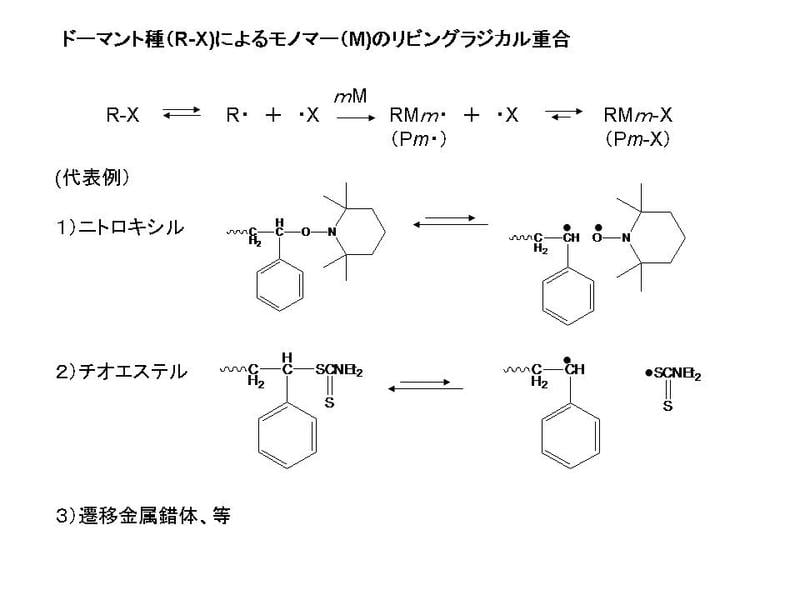

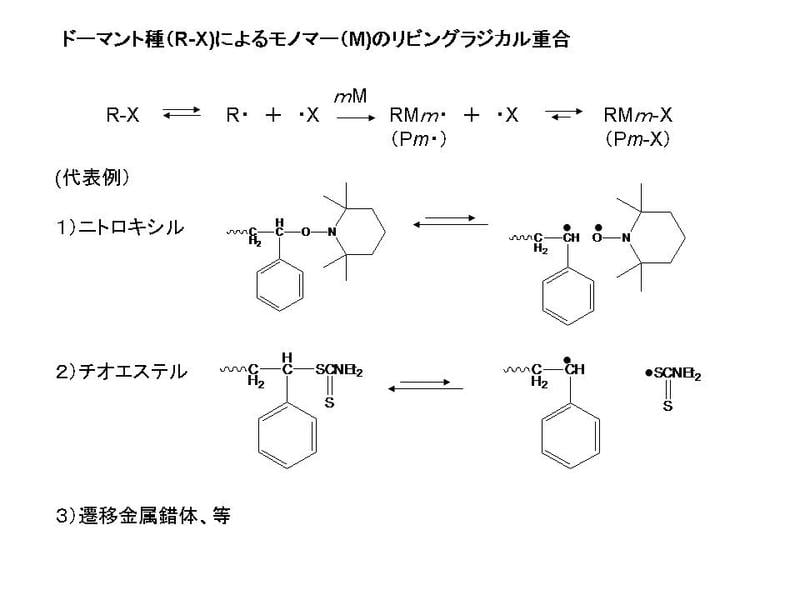

図2 リビングラジカル重合の例。TEMPOなどの安定フリーラジカルは空気中でも安定なラジカルであるが、炭素中心ラジカルとはカップリングによってドーマント種を形成する。この結合は過熱(又は光照射)すると元のラジカル対に戻り、重合を継続する。従って、安定フリーラジカルを指標にして、ESRにより、反応が追跡・評価できる。

ラジカル重合性化合物、あるいはこれらを含む混合物は、熱、過酸化物、金属イオンなどが作用してラジカル重合が進み、関連する蒸留塔、反応塔、リボイラーなどの熱交換器、液送配管、装置内などに重合物が付着し、熱伝導の低下、液送配管内の閉塞など、操業上大きな支障となる。場合によっては、操業を停止して重合物の除去を行う必要が生じ、莫大な費用と時間を要する事態になることがある。この問題を解決するために、重合禁止剤を添加して重合を抑える方法が用いられていた。重合禁止剤には、芳香族アミン系化合物、ヒドロキシルアミン系化合物、フェノール系化合物、キノン系化合物、亜硝酸系化合物などが広く用いられて来たが、近年、2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル(TEMPO)(図2参照)に代表される立体障害基を有する安定フリーラジカルが、極めて高い重合禁止効果を有することから注目されだした。安定フリーラジカルは、立体的に大きい基がラジカルに隣接しているが故に安定フリーラジカル同士が結合することはほとんどないが、ラジカル重合性化合物からのラジカルとは速やかに反応して重合を抑えることができる。このようにして安定フリーラジカルのラジカルは消費されていくので、濃度不足の状況になると重合抑止効果はなくなり、重合抑制剤を加えない場合と同様の状況に陥る。工業的には、安全運転の観点から安定フリーラジカルは多量に使用することが多く、必要以上に加えられ経済的な問題があった。そのため、プロセス条件の変動に合わせて安定フリーラジカルを添加することができるように、当化合物濃度を短時間で測定することのできる方法が強<txf ly="0300" lx="1100" wi="080" he="250" fr="0003"></txf>く求められていた。

ラジカル重合性化合物を扱う系は、ラジカル重合性化合物を製造、精製、貯蔵、輸送する工程であり、具体的にはラジカル重合性化合物の蒸留塔、分留塔、貯蔵タンクなどである。ESRは、静磁場中に置かれた電子スピンがマイクロ波をかけることにより共鳴する現象であり、不対電子、すなわちラジカル化合物を検出し、そのマイクロ波の吸収強度がラジカル濃度に比例することを利用して安定フリーラジカル化合物の濃度を推定することができる。ESRは、測定する試料に特別な前処理をすること無く、共存する他の化合物の影響を実質受けずに安定フリーラジカル化合物のみを選択的に、かつ高感度に測定できる。ESR測定装置は特に限定するものではないが、例えば、小型の筐体の中に磁気回路、マイクロ波回路、電子回路および測定の制御、信号処理のためのコンピューターシステムを組み込んだ物であり、市販の装置、例えば、キーコム社製ESR10XA型などが使用できる。ESRの測定は、通常、対象とするプロセスから少量の試料を採取し、これをESR測定装置内の測定セルに移し測定する。また、蒸留塔や分留塔のプロセス流体中にバイパスラインを設置して、例えば、バイパスライン途中に三方電磁弁を付けてタイマーをセットして、連続的、あるいは定期的にプロセス流体を採取して、ESR測定装置内の測定セルに送り、測定することもできる。

安定フリーラジカルに由来するラジカルと、ラジカル重合性化合物に由来するラジカルが存在するが、安定フリーラジカルに由来するラジカルは安定に存在するが、ラジカル重合性化合物に由来するラジカルは不安定で寿命が非常に短く、実質検知できない。従って、ESRで検知するラジカルは、安定フリーラジカル由来のラジカルのみと考えてよい。ESRはラジカルの電子スピンを測定する装置であり、測定対象の組成に関係なくラジカルのみを選択的に測定する事ができ、しかも非常に敏感であることから採取試料の前処理なくプロセスから採取した液をそのまま測定に供することができるという大きな利点がある。当然、精度も高くなる。反応剤や反応条件を適切に選択することで、スチレン、(メタ)アクリル酸エステル、アクリルアミド、アクリロニトリル、ジエン、ビニルエスエル、ビニルアミド、塩化ビニルなどさまざまなラジカル重合性モノマーに対して分子量制御が可能となっている。これらの重合系は、速度論的には?解離?結合機構、?原子移動機構、?交換連鎖移動機構の3種類いずれかに分類される。重合系は、

(a)ニトロキシド、TEMPOなど

(b)金属触媒、Ru、Cu錯体、Te化合物など

(c)チオエステル、

による重合の3つが主であり、それぞれ上記3種類の機構に分類され、いずれも広範囲のモノマーに対して有効で、制御能が優れている点が共通の特徴である。リビングラジカル重合系は、反応制御剤、触媒、移動剤の設計・改良や新しい重合系の開発に基づく制御能の向上、重合の加速、触媒量の低減、触媒の担持、適応モノマーの拡大など、なお発展段階にある。

精密高分子合成に関しては、末端官能性、ブロック、グラジェント、グラフト、星型ポリマーや、さらなる特殊構造ポリマーが種々のモノマーから合成されている。また、配位・イオン重合におけるリビング重合や重縮合・重付加などと組み合わせることで、これまでにない新たな精密制御構造ポリマーが合成可能となっている。これらの精密制御高分子は、多くの分野への波及効果があり、他分野との融合も重要となってきている。例えば、ミクロ相分離構造やミセル構造などの高次構造制御や、光・温度応答性部位の導入による機能性材料、シリカ・金属・金属酸化物・炭素微粒子、カーボンナノチューブなどの異種化合物・材料表面からのグラフト重合による新規材料、バイオコンジュゲーションによる医用材料への応用へと展開されている。工業的には、シーラント剤、熱可塑性エラストマー、界面活性剤、接着剤、分散剤、高分子固体電解質、光・電子材料への応用が検討され、工業化に至っているものもある。

<問合せ先>: ◎ラジカルのことならキーコム。出張測定可!

キーコム(株)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-2

KEYCOM Corp. 3-40-2 Minamiotsuka,Toshima-ku Tokyo 170-0005 Japan

TEL:+81-3-5950-3101, FAX:+81-3-5950-3380

Home Page: http//www.keycom.co.jp/

E-mail: ohya@keycom.co.jp