名古屋大学の黒田先生および、筑波大学の丸本先生等はESRを用いて太陽光発電のメカニズムを研究している。以下、「マイナビニュース」に掲載された記事を編集して掲載する。

太陽電池素子中の電荷キャリアの解析は変換効率や太陽電池の耐久性の向上に有用であることが知られており、特に、トラップされた電荷キャリアの形成と蓄積の解析は太陽電池素子内の電場分布に影響を与え、変換効率などの太陽電池特性を低下させるため重要な指標となっている。電荷キャリア解析の研究としては、従来、熱刺激電流、光電子分光、インピーダンス分光などの手法が用いられていたが、これらの手法は、太陽電池素子の全体の平均値、いわゆるマクロな量を測定するものであり、太陽電池内の内部状態を分子レベルのミクロな観点で測定することはできなかったため、素子に問題があることは分かるものの、具体的に素子を形成している積層の構造欠陥がどの分子層にあって、効率や耐久性を得られないのか、ということを精度良く特定することはできず、結果的に素子特性の向上のためには、試行錯誤で場当たり的に素子を測定するしか方法でしか対処できていなかった

最近、有機トランジスタに電子スピン共鳴法(ESR)を適用する新しい研究手法が開発され、有機トランジスタの微視的な性質を明らかできるようになってきた。ESR法は、有機材料を高感度高精度に分子レベルで観察できる特長を持っているため、同手法を有機薄膜太陽電池素子に適用し、太陽電池素子内の電荷キャリアのトラップや分子配向などのミクロな情報を得ることは有用であると考えられていたが、通常の有機薄膜太陽電池素子では電極や配線に由来する導電性のために誘電損失が生じて測定感度が低下し、共鳴信号の観測が難しい問題があったほか、太陽電池素子のサイズが測定試料管に入らない問題や、基板材料が出すノイズの共鳴信号の問題などの技術上の障害が多く、有機薄膜太陽電池素子のESR測定は不可能と考えられていた。

今回の研究では、ESR法を改良して、太陽電池素子内部構造中の欠陥部位を分子レベルで測定できる「ミクロな解析測定手法」を開発した。

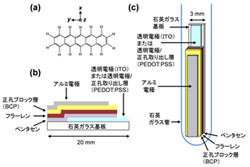

実際の測定では、低ノイズと高感度測定を両立するために短冊状の細長い石英ガラス基板(幅3mm、長さ20mm)を用い、また、電池構造の電極や配線を工夫して誘電損失を極限まで抑え、ESR信号の高精度測定に成功したほか、ESR装置の小さな光学窓から疑似太陽光を大面積で太陽電池に照射し、高精度な光誘起信号の検出を可能とするように、専用の疑似太陽光照射装置および光学系を新たに開発したことで、疑似太陽光を大面積で照射可能にし、困難を解決したという。

今回の研究では、p型有機半導体ペンタセン、n型有機半導体フラーレンC60、正電荷(正孔)取り出し層(PEDOT:PSS)を用いて積層型の太陽電池素子構造を作製した。

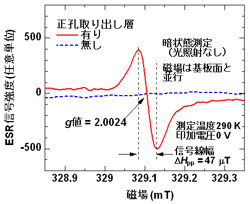

太陽電池素子作製過程で正孔取り出し層を素子に挿入すると、高分子を用いた太陽電池では特性が上がるが、今回の低分子を用いた積層型では特性が下がり、その理由はこれまで分かっていなかった。しかし、今回、素子のESR測定を行った結果、正孔取り出し層の挿入により、明瞭なESR信号が観測されることが判明した。

この信号の起源がペンタセン分子に由来していることが同定された。この信号強度は太陽電池素子へ加えた電圧に依存することから、運動可能なトラップされた電荷キャリアに由来することが確認されている。そして、電荷キャリアのトラップ場所を同定するために、正孔取り出し層とペンタセン層の積層試料の測定を行った結果、正孔取り出し層とペンタセン層との界面において、ペンタセン層から正孔取り出し層へ電子移動が生じ、そのため、ペンタセンに正孔が生成されていることが判明した。この電子移動による電荷生成は、正孔取り出し層とペンタセンとの相対的なエネルギー準位差で説明することが可能である。つまり、この電荷生成が太陽電池素子内の電場分布に影響を与え、変換効率などの太陽電池素子特性を低下させていることが分子レベルで解明されたこととなった。この電荷生成は、正孔取り出し層の選択に大きく依存することがエネルギー準位図からも理解することができることから、今回の手法の結果に基づいて電荷生成が生じないように適切な有機材料を選択することで、太陽電池素子の初期特性の向上が可能になるという。

同手法の確立により、太陽電池素子作製の初期段階で実際に動作させなくても太陽電池素子の潜在能力が検討できるようになるため、高効率化を目指せるデバイスを早期に取捨選択できるようになるほか、構造欠陥部位を分子レベルで測定・解明し、その改善を図ることで、さらなる特性の向上や高効率化を目指すことが可能となり、有機薄膜太陽電池の発展が期待できるとのことで、ESRは、有機トランジスタの高特性化にも実績があるため、今後は有機ELや燃料電池、有機メモリなどに応用することで、幅広い有機デバイスの開発にも役立つものと考えられる。

燃料電池は、補充可能な負極活物質(通常は水素)と正極活物質となる空気中の酸素を常温または高温環境で反応させることにより、継続的に電力を取り出すことができる発電装置である。装置内の固定量の活物質を使用することで電気容量に限界のある一次電池や二次電池と比べ、正極剤、負極剤共に補充し続けることで電気容量の制限なく放電を永続的に行うことが可能な点で大きく異なる。熱機関を用いる通常の発電システムと異なり、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換途上で熱エネルギーや運動エネルギーという形態を経ないため発電効率が高い。さらに、システム規模の大小にあまり影響されず、騒音や振動も少ない。そのため、ノートパソコン、携帯電話などの携帯機器から、自動車、鉄道、民生用・産業用コジェネレーション発電所、軍事兵器まで多様な用途・規模をカバーするエネルギー源として期待されている。燃料電池は方式ごとに水素や水素原料となる化石燃料等の利用が検討されている。直接水素を用いる場合は化石燃料を改質することにより取り出した水素を利用する。水素を反応させ電気を取り出す仕組みとしては水の電気分解の逆反応である 2H2 + O2 → 2H2Oによる場合が多い。反応時に熱を伴うだけでなく、発電効率の高いものほど反応に高温を必要とする傾向があり、1,000℃近くの環境を必要とする方式もある。反応によってできる物質は水であるが、生成されるのが高熱環境下であるため実際に排出されるのは水蒸気または温水である。

<o:p></o:p>固体高分子形燃料電池 (PEFC)<o:p></o:p>

固体高分子(膜)形燃料電池(PE(M)FC, Polymer Electrolyte (Membrane) Fuel Cell)は、イオン交換膜を挟んで、正極に酸化剤を、負極に還元剤(燃料)を供給することにより発電する。イオン交換膜としてナフィオンなどのプロトン交換膜を用いた場合は、プロトン交換膜燃料電池(PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell)とも呼ばれる。水素を燃料に用いる場合では、触媒に高価な白金を使用して、30-40%程の比較的低い発電効率で発電する。起動が早く、運転温度も80-100℃と低い。実用化が最も進んでいるが、発電効率が低いため、小型用途での発電使用が想定されている。触媒として使用される白金の使用量を減らすことと、電解質として使用されるフッ素系イオン交換樹脂の耐久性の向上とコストが今後普及の課題である。室温動作と小型軽量化が可能であるため、携帯機器、燃料電池自動車などへの応用が期待されている。<o:p></o:p>

りん酸形燃料電池 (PAFC)<o:p></o:p>

りん酸形燃料電池(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell)は、電解質としてリン酸(H3PO4)水溶液をセパレーターに含浸させて用いる。動作温度は200℃程度で、発電効率は、約40%LHV。固体高分子形燃料電池と同様に白金を触媒としているため、燃料中に一酸化炭素が存在すると触媒の白金が劣化する。従って、天然ガスなどを燃料とする場合は、あらかじめ水蒸気改質・一酸化炭素変成反応により一酸化炭素濃度が1%程度の水素をつくり、電池本体に供給する必要がある。工場、ビルなどの需要設備に設置するオンサイト型コジェネレーションシステムとして100/200kW級パッケージの市場投入がなされ、すでに商用機にて4万時間以上の運転寿命(スタック・改質器無交換)を達成している。

溶融炭酸塩形燃料電池 (MCFC)<o:p></o:p>

溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell)は、水素イオン(H+)の代わりに炭酸イオン(CO32-)を用い、溶融した炭酸塩(炭酸リチウム、炭酸カリウムなど)を電解質として、セパレーターに含浸させて用いる。そのため、水素に限らず

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"></v:shapetype>

(詳しくは太陽電池Wikipedia参照)

<v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> </v:shapetype>わが国は化石エネルギーの乏しい国であるから、自然エネルギーの有効利用が叫ばれて久しい。太陽電池(Solar cell)は、光起電力効果を利用し、光エネルギーを直接電力に変換する電力機器である。一般的な一次電池や二次電池のように電力を蓄える蓄電池ではなく、光起電力効果によって光を即時に電力に変換して出力する発電機である。タイプとしては、シリコン太陽電池の他、様々な化合物半導体などを素材にしたものが実用化されている。色素増感型(有機太陽電池)と呼ばれる太陽電池も研究されている

太陽電池の基本原理そのものは、1839年フランスの物理学者A Becquerel によって最初に発見された。しかし実際に発電が可能となったのは1884年アメリカの発明家C Frittsによる、半導体性のセレンと極めて薄い金の膜とを接合したものからである。これにより得られた変換効率はわずか1%ほどであった。この発明は後にセレン光電池として1960年代までカメラの露出計などに広く応用されていたが、シリコン型の普及とともに市場から去っていった。

電力機器としての太陽電池の先駆けは、1954年、ベル研究所のD Chapin、C Fuller、G Pearsonによって開発された、結晶シリコン太陽電池である。通信機器に用いる電池が熱帯地方での使用に耐えなかったため、その代わりの電源として開発された。当時は Bell Solar Battery と呼ばれ、太陽光のエネルギーを電力に変換する効率は6%だった[6]。当初は通信用・宇宙用等が主な用途で、一次電池を用いた世界最初の人工衛星スプートニク1号が21日の寿命しかなかったのに対し、太陽電池を用いた最初の人工衛星ヴァンガード1号は6年以上動作し、その有用性を示している。その後無人灯台など徐々に用途を拡大し、日本でも1960年代に量産が開始された。しかし電源としての本格的な開発が始まったのは1974年の石油ショック以降である。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増え、さらに増加する見込みである。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発され、さらなる向上が見込まれている。

太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する。その変換過程では熱・蒸気・運動エネルギーなどへの変換を必要としない。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、あらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。 光起電力は特異な現象ではなく、亜酸化銅、セレン等、半導体においては普遍性のある現象である。

現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つ。即ち、大きなpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。下記のシリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。 発光ダイオードと逆の過程を通じて電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、半導体の性質を利用して、エネルギーを持った電子を直接的に電力として取り出す。

色素増感太陽電池の場合

色素増感太陽電池では、pn接合型とは様相が異なる。入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、直流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。

2011年9月19日 バークレー研 http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/09/15/electronic-bucket-brigade/

「バケツリレー」で強誘電体の光起電力が増強されることを解明。

次世代の超高出力太陽電池に応用期待

<v:shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t75" style="left: 0px; width: 232.2pt; height: 406.8pt; text-align: left; margin-top: 153.3pt; margin-left: 77.85pt; position: absolute; z-index: 251658240; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text;"></v:shape>

図1 ビスマスフェライトの薄膜上に分極方向が逆になったドメインが縞模様状に形成されている。ドメインの幅は平均140nm。各ドメインは厚さ2nmのドメインウォールで隔てられている。光が当るとドメインウォールの片側に電子、反対側に正孔が集まり、ウォールと垂直方向に電流が流れる。ドメインからドメインへと余剰電子が蓄積されるにつれて、電圧が増加する ( Image courtesy of Lawrence Berkeley National Laboratory )

電力をより高い変換効率で生み出せるようになるからである。研究チームが開発したデバイスは、強誘電体であるビスマスフェライト(BFO)の薄膜を用いるもの。このBFO薄膜では、内部に電荷の偏りがある領域(ドメイン)が縞模様状に並んだ構造が数百μmの範囲で広がっており、それぞれのドメインの幅は50~300nm程度。各ドメインは、厚さが2nmしかない「ドメインウォール」で隔てられていて、隣り合うドメイン同士は分極方向が逆向きになっている。こうした広範囲にわたる非常に規則的なドメイン構造を持つBFO薄膜を観察することによって、BFOにかかる電場の位置や強さを精密に調べることができるようになったため、各ドメイン内部や、ドメイン相互間で何が起こっているのかを微視的に理解することができるようになったそうである「BFO薄膜に光を当てると、材料自体のバンドギャップ電圧よりも何倍も大きな非常に高い電圧が生じる」と研究チームのリーダー Joel Ager氏は説明します。「入射した光は、電子を自由な状態にし、電子と対をなす正孔を作り出します。そして、太陽電池におけるpn接合がないにもかかわらず、ドメインウォールに対して垂直方向に電流が流れ始めるんです」ドメインウォールと直角に流れる電流を計測するために、研究チームはBFO薄膜に白金電極を取り付けました。「電極間の距離を離せば離すほど、電流が越えなければならないドメインウォールの数は増え、電圧はより高くなるんです」とAger氏。この実験結果は、分極方向が逆になっているドメイン間のドメインウォールが、電圧増大のカギとなっていることを明確に示すものであり、BFOの詳細な電荷輸送モデルを構築する手がかりになった。ドメイン内で余剰電荷がどのように発生し、それが隣のドメインにどのように受け渡されるかを説明するBFOの電荷輸送モデルは、非常にシンプルで、意外なものだった。ドメインウォールの両側はそれぞれ正と負の電荷を帯びており、ここから電場が発生。電場の働きによって、電荷キャリアの分離が促されます。つまり、ウォールの一方の側には電子が集まり、正孔は反発。同じウォールの反対側には正孔が集まり、電子は反発するということです。太陽電池では、電子と正孔がすぐに再結合すると変換効率は低下しますが、BFO薄膜ではこのキャリアの再結合が起こり強誘電体に光を当てると非常に高い光起電力が生じることは半世紀ほど前から知られていたが、それがどのようなプロセスで起こるのかは、これまではっきり分かっていなかった。今回、米ローレンス・バークレー国立研究所では、独自開発の強誘電体デバイスを使って、この現象が起こる機構の精緻な解明に成功。将来的に、太陽電池の高効率化に応用できる可能性がある成果だとしている。太陽電池で現在よりも高い電圧を出せるなら、より多くの電力をより高い変換効率で生み出せるようになるからである。ドメイン同士の分極方向が逆向きになることによって、ドメインウォールに強力な電場が生じている。「それでもまだ、電子と正孔はペアになろうとして、相手を探します」とAger氏は言います。そこで何が起こるかというと、電子と正孔はドメインウォールから離れ、電場が弱くなるドメイン中央部に向かって、それぞれ移動していくのだといいます。正孔に対して電子が過剰になっているため、余剰電子は一つのドメインから次のドメインへと汲みだされます。それぞれの電子が汲みだされる方向は皆同じで、これは全体の電流によって決まります。「これは、バケツリレーのようなものです。電子のバケツがドメインからドメインへと受け渡されるわけです」とAger氏は言い、段階的に増加する電圧を「のこぎり歯状のポテンシャル」と表現します。「各ドメインから電荷の寄与が加わるにつれて、電圧は劇的に増加していきます」ただし、BFO自体は、太陽電池材料の有望な候補ではありません。BFOが反応するのは青色と近紫外の光だけであり、太陽光スペクトルの大部分は発電に利用できないためです。「もっと多くの波長の光を吸収できる材料が必要」とAger氏は言います。BFOが光に反応する効率(入射した光子に対する電荷キャリアの比率)はドメインウォール近傍で最大になります。そこでは、非常に高い電圧が生じる一方で、高い電流値は欠けています。高出力太陽電池を実現するには、高電圧と同時に高い電流値も必要なのです。とはいえ、のこぎり歯状ポテンシャルを持っていれば、どんな系であってもこの効果は起こると考えられ、おそらくそれ以外の形状であっても同様の効果は得られるはず、と研究チームは確信しているとのこと。そして、すでに新たな候補材料の探索を開始しています。強誘電体におけるバケツリレー型の光起電力効果と、現在の最高性能の太陽電池が持っている高い電流値と変換効率が合体することによって、次世代の超高出力太陽電池が生まれるかもしれません。