先の記事で、其々の教会や其々の国が、神様からの設計図を受け取って宣教に励むべきであって、他国や他の教会に与えられた神様の設計図を、単なる猿真似をすることによって盗んではならないということを書きました。

台湾のクリスチャンは集まれば賛美の歌を歌う、韓国のクリスチャンは集まれば祈る、日本のクリスチャンは集まると会議をする、というような言い方を聞いた事が有ります。日本のケースは、否定的な意味で取り上げられているのですが、はたしてそういう見方で良いのかという疑問が有ります。もし、神様がお造りになった日本人の特性がそういう部分に有るならば、むしろそれを肯定的に捉え、神様が日本に与えられた設計図の一部として取り上げるべきではないかと思います。こういった日本の国民性を考える時、日本のリバイバルは、理屈と聖書の学びによるリバイバル、もしくは宣教の拡大という部分も考慮しなければならないのではないかと思います。(それが全てではないのが言うまでもありません。)

以前弐戒庵さんのコメントで、リバイバルに関しては、各国共通の項目もあるのではいないかという指摘が有りましたが、この聖書の学びという部分が、日本の国民性に合っているだけでなく、各国共通の要素でも有ると思います。私の乏しい資料から北米の大覚醒と韓国のリバイバルの要素における聖書の学びの位置を確認してみました。

アメリカのリバイバル、大覚醒も、説教の連続の集会によってなされた部分があります。娯楽が無かったから、そういう集会に集まったという背景も有るようですが、彼らが聞いたのは聖書からの説教でした。それに、多くの会衆が聖書の話を聞きたがったそうです。2時間ぐらい説教して集会が終わってしまいそうになると、もっと話してくれとせがまれる時代であったそうです。また、巡回説教師の活躍も挙げられます。後半になると意図的な心理戦略も使われたそうですから、そのような人為的操作は評価できないと思います。しかし、リバイバルの中心に有ったのは、聖書の言葉であるということだと言えると思います。

韓国の初期のリバイバルにおいては、宣教師達が実践した幾つかの事柄の中に、全信徒が組織的な聖書の勉強をするというものが有りました。日本のある大学の文献によれば、それは牧師養成的なものから信徒訓練的なものまで幾つかの段階が有ったということです。この全信徒の組織だった聖書の勉強が、個々の信仰を強め、宣教の力にもなりました。韓国では信徒の数が急増したので、直ぐ宣教師だけでは対応できない状況になりましたが、この実践のために、韓国人のリーダーが直ぐ起こされ、成長が停滞することがなかったということです。韓国の場合はいろいろな世情も要素として挙げられますが、リバイバルの中心に聖書の学びが有ったことには違いないと思います。

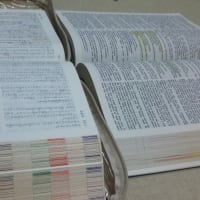

先に述べた通り、欧米諸国のリバイバルは、クリスチャンでなければ国民ではないというような背景を持った社会から出てきました。そんな社会がほんの二、三百年ほど前まで存在したのです。ですから、キリスト教の背景が有る人々の中からリバイバルが起きるのが基本であると思うのですが、それを日本に当てはめるならば、最初の段階は、既存の教会の中のリバイバルであると思います。日本は宣教による拡大のリバイバルを第二段階として考えなければならない状況のように思います。その前の段階として、既存の教会とクリスチャンがリバイブされなければ、宣教によるリバイバルを望むのは無理であろうと思います。そうすると、各教会が先ず取り組むべきことは、全教会員が取り組む組織的な聖書の勉強ではないでしょうか。ブログや掲示板には、クリスチャンによる間違った解釈が溢れており、困ったことに、それが講壇から語られた解説を通して学んだものであったりする場合まで有るのです。組織だった聖書の勉強とその手順を学んだ者は、そのような間違った解釈に惑わされないし、仮に抵抗無く聞いたとしても、確認をする習慣が着いていれば、間違いにはすぐ気付けると思います。そういう聖書の学び方ができる人の割合が増えれば、個々のクリスチャンの霊性の安定も、正しい聖書の理解によって深められ、教会に力が与えられてくるのではないでしょうか。そういう真摯に聖書を学ぶ姿勢が有るところに、聖霊も更に力強く働かれるのです。

リバイバルを語る時に、人々の霊的飢え渇き、聖霊の働き、賛美、祈りなどの要素が多く語られます。しかし、聖書の学びを強く訴える立場にはまだ出会ったことが有りません。しかし、これこそが見落としてはならない要素だと思うのです。

賛美、祈り、聖書の学びの三つを、私は個人や教会が力づけられ、成長し、リバイバルを体験する要素であると思っています。私の個人的な観察を通してそう考えるということですが、同様な発言をなさる方は他にもいらっしゃるのではないかと思います。賛美と祈りは、聖霊の働かれる場として、頻繁に取り上げられます。しかし、より深い聖霊の働きは、聖書の学びからしか与えられないというのが私の持論です。理由が二つ有ります。

第一に人間の側の要素を挙げようと思います。賛美と祈りは自分の考えが入り込む時間が多くなるのです。意図せずとも、神の御心ではなく自分の心に焦点が当たっていることが多くなります。それは、聖霊の働きを妨げます。歌を通して賛美する時には、音楽性にも心を向けたり、自分の発声に心が向いたりします。祈りは神の御心を探るより自分の願いが強く出る場合が有ります。そして、これらは神に対する霊的応答であり礼拝でありますが、主に人間から発する部分が多くなります。

私はこのことを考えた時に、旧約聖書中に何度も形を変えて出てくる、サムエルによって語られた霊的原則のことを思い出しました。「主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは、いけにえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。」(第一サムエル記十五章二十二節 新改訳)勿論私達の状況は、この箇所のサウル王とは違います。しかし、人間の方から発出する行いより、神の法から発出する事柄の方が大事であり、それに聞き従う姿勢がより神に喜ばれるという原則を読み取り、信仰生活に適用しようとする姿勢は大事ではないでしょうか。そして、この原則を賛美、祈り、聖書の学びに当てはめるなら、聖書の学びの方がよりまさった道であると言えるのではないかと思います。(あくまで比較の問題です。賛美と祈りがおろそかになってよいということではありません。)

第二に聖書は神の言葉という要素を挙げたいと思います。「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためです。」(第二テモテ三章十六-十七節 新改訳) 聖書の言葉のすべてが神の霊感によるものであるならば、聖書の言葉を学ぶ時、私達は聖霊と対話しているのと同じことになります。そこから聖霊の助けによって得た知識や恵みを生活に反映させ実行に移す時、助け手なる聖霊がまたそこに働かれます。聖霊に満たされた歩みの出発点は、賛美の歌や祈りではなく、聖霊によって書かれた聖書の言葉を学び、心に豊かに住まわせ、それを生活に反映させることです。

聖霊はペルソナが有り、人格的交わりが大事だと教えられます。ではその人格的交わりはどうするのでしょうか。聖霊を歓迎すると告白して、後に続く何かが無いとしたら、それは交わりとは言えません。祈りや賛美の歌で語りかけても、聖霊の言葉に耳を傾けなければ、一方的に話したり、ひどい場合は利用しているだけで、交わりとは言えません。本当に聖霊の言葉は何を伝えようとしているのか、それをどう生きたらいいのだろうかと求め、対話していく中に、より深い聖霊との交わりが有り、その結果より深い聖霊の働きが与えられるのです。聖霊充満を願うなら、そういう地道で真摯な交わりを、聖書を通して聖霊とし続け、従順しなければならないのです。

ですから、力強いリバイバルは、全てのキリスト教徒の熱心な聖書の学びからでなければ始まらない面が有るのではないかと考えます。使徒行伝二章ではペンテコステの聖霊降臨の記録が有りますが、その結果主を信じた人達の行動は、「彼らは使徒達の教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。」というふうになっています。第一に来るのは、「使徒達の教えを固く守り」なのです。使徒達の教えは、人間的な教えではなく、旧約聖書とキリストの口から出た教えです。私達にとっては、新旧約聖書と同じことになります。これが有ったことが、その後の四章四節に見出される新たな五千人の入信、六章の弟子の数が非常に増えたという記録を支える底力になっているはずなのです。単純に聖霊の圧倒的で一方的な働きだけによったと考えるべきではないと考えます。

日本の教会は、賛美と祈りの力に目覚めて来ました。でも、それだけでは不完全です。もっと大事な要素がまだ置き去りにされています。私達には本当にリバイバルへの飢え渇きが有るでしょうか。もし有るとお思いでしたら、指導者達は、信徒が高慢になっては困るとか、苦手意識を持つ信徒に牧会的配慮をしなければならないなどという心配はかなぐり捨てて、お金と時間をかけて、きちんとした聖書の学びを全教会員に広げることに労力を費やすべきではないかと思います。信徒も、直ぐに何かの効果を求めて祈りや賛美の聖会をはしごしたりすることではなく、きちんとした聖書の学びができる訓練を受ける地道な努力をする決心をするべきではないかと思います。

これが現在の糸田十八の持論です。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

↑

よろしかったらクリックにご協力ください。

台湾のクリスチャンは集まれば賛美の歌を歌う、韓国のクリスチャンは集まれば祈る、日本のクリスチャンは集まると会議をする、というような言い方を聞いた事が有ります。日本のケースは、否定的な意味で取り上げられているのですが、はたしてそういう見方で良いのかという疑問が有ります。もし、神様がお造りになった日本人の特性がそういう部分に有るならば、むしろそれを肯定的に捉え、神様が日本に与えられた設計図の一部として取り上げるべきではないかと思います。こういった日本の国民性を考える時、日本のリバイバルは、理屈と聖書の学びによるリバイバル、もしくは宣教の拡大という部分も考慮しなければならないのではないかと思います。(それが全てではないのが言うまでもありません。)

以前弐戒庵さんのコメントで、リバイバルに関しては、各国共通の項目もあるのではいないかという指摘が有りましたが、この聖書の学びという部分が、日本の国民性に合っているだけでなく、各国共通の要素でも有ると思います。私の乏しい資料から北米の大覚醒と韓国のリバイバルの要素における聖書の学びの位置を確認してみました。

アメリカのリバイバル、大覚醒も、説教の連続の集会によってなされた部分があります。娯楽が無かったから、そういう集会に集まったという背景も有るようですが、彼らが聞いたのは聖書からの説教でした。それに、多くの会衆が聖書の話を聞きたがったそうです。2時間ぐらい説教して集会が終わってしまいそうになると、もっと話してくれとせがまれる時代であったそうです。また、巡回説教師の活躍も挙げられます。後半になると意図的な心理戦略も使われたそうですから、そのような人為的操作は評価できないと思います。しかし、リバイバルの中心に有ったのは、聖書の言葉であるということだと言えると思います。

韓国の初期のリバイバルにおいては、宣教師達が実践した幾つかの事柄の中に、全信徒が組織的な聖書の勉強をするというものが有りました。日本のある大学の文献によれば、それは牧師養成的なものから信徒訓練的なものまで幾つかの段階が有ったということです。この全信徒の組織だった聖書の勉強が、個々の信仰を強め、宣教の力にもなりました。韓国では信徒の数が急増したので、直ぐ宣教師だけでは対応できない状況になりましたが、この実践のために、韓国人のリーダーが直ぐ起こされ、成長が停滞することがなかったということです。韓国の場合はいろいろな世情も要素として挙げられますが、リバイバルの中心に聖書の学びが有ったことには違いないと思います。

先に述べた通り、欧米諸国のリバイバルは、クリスチャンでなければ国民ではないというような背景を持った社会から出てきました。そんな社会がほんの二、三百年ほど前まで存在したのです。ですから、キリスト教の背景が有る人々の中からリバイバルが起きるのが基本であると思うのですが、それを日本に当てはめるならば、最初の段階は、既存の教会の中のリバイバルであると思います。日本は宣教による拡大のリバイバルを第二段階として考えなければならない状況のように思います。その前の段階として、既存の教会とクリスチャンがリバイブされなければ、宣教によるリバイバルを望むのは無理であろうと思います。そうすると、各教会が先ず取り組むべきことは、全教会員が取り組む組織的な聖書の勉強ではないでしょうか。ブログや掲示板には、クリスチャンによる間違った解釈が溢れており、困ったことに、それが講壇から語られた解説を通して学んだものであったりする場合まで有るのです。組織だった聖書の勉強とその手順を学んだ者は、そのような間違った解釈に惑わされないし、仮に抵抗無く聞いたとしても、確認をする習慣が着いていれば、間違いにはすぐ気付けると思います。そういう聖書の学び方ができる人の割合が増えれば、個々のクリスチャンの霊性の安定も、正しい聖書の理解によって深められ、教会に力が与えられてくるのではないでしょうか。そういう真摯に聖書を学ぶ姿勢が有るところに、聖霊も更に力強く働かれるのです。

リバイバルを語る時に、人々の霊的飢え渇き、聖霊の働き、賛美、祈りなどの要素が多く語られます。しかし、聖書の学びを強く訴える立場にはまだ出会ったことが有りません。しかし、これこそが見落としてはならない要素だと思うのです。

賛美、祈り、聖書の学びの三つを、私は個人や教会が力づけられ、成長し、リバイバルを体験する要素であると思っています。私の個人的な観察を通してそう考えるということですが、同様な発言をなさる方は他にもいらっしゃるのではないかと思います。賛美と祈りは、聖霊の働かれる場として、頻繁に取り上げられます。しかし、より深い聖霊の働きは、聖書の学びからしか与えられないというのが私の持論です。理由が二つ有ります。

第一に人間の側の要素を挙げようと思います。賛美と祈りは自分の考えが入り込む時間が多くなるのです。意図せずとも、神の御心ではなく自分の心に焦点が当たっていることが多くなります。それは、聖霊の働きを妨げます。歌を通して賛美する時には、音楽性にも心を向けたり、自分の発声に心が向いたりします。祈りは神の御心を探るより自分の願いが強く出る場合が有ります。そして、これらは神に対する霊的応答であり礼拝でありますが、主に人間から発する部分が多くなります。

私はこのことを考えた時に、旧約聖書中に何度も形を変えて出てくる、サムエルによって語られた霊的原則のことを思い出しました。「主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは、いけにえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。」(第一サムエル記十五章二十二節 新改訳)勿論私達の状況は、この箇所のサウル王とは違います。しかし、人間の方から発出する行いより、神の法から発出する事柄の方が大事であり、それに聞き従う姿勢がより神に喜ばれるという原則を読み取り、信仰生活に適用しようとする姿勢は大事ではないでしょうか。そして、この原則を賛美、祈り、聖書の学びに当てはめるなら、聖書の学びの方がよりまさった道であると言えるのではないかと思います。(あくまで比較の問題です。賛美と祈りがおろそかになってよいということではありません。)

第二に聖書は神の言葉という要素を挙げたいと思います。「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためです。」(第二テモテ三章十六-十七節 新改訳) 聖書の言葉のすべてが神の霊感によるものであるならば、聖書の言葉を学ぶ時、私達は聖霊と対話しているのと同じことになります。そこから聖霊の助けによって得た知識や恵みを生活に反映させ実行に移す時、助け手なる聖霊がまたそこに働かれます。聖霊に満たされた歩みの出発点は、賛美の歌や祈りではなく、聖霊によって書かれた聖書の言葉を学び、心に豊かに住まわせ、それを生活に反映させることです。

聖霊はペルソナが有り、人格的交わりが大事だと教えられます。ではその人格的交わりはどうするのでしょうか。聖霊を歓迎すると告白して、後に続く何かが無いとしたら、それは交わりとは言えません。祈りや賛美の歌で語りかけても、聖霊の言葉に耳を傾けなければ、一方的に話したり、ひどい場合は利用しているだけで、交わりとは言えません。本当に聖霊の言葉は何を伝えようとしているのか、それをどう生きたらいいのだろうかと求め、対話していく中に、より深い聖霊との交わりが有り、その結果より深い聖霊の働きが与えられるのです。聖霊充満を願うなら、そういう地道で真摯な交わりを、聖書を通して聖霊とし続け、従順しなければならないのです。

ですから、力強いリバイバルは、全てのキリスト教徒の熱心な聖書の学びからでなければ始まらない面が有るのではないかと考えます。使徒行伝二章ではペンテコステの聖霊降臨の記録が有りますが、その結果主を信じた人達の行動は、「彼らは使徒達の教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。」というふうになっています。第一に来るのは、「使徒達の教えを固く守り」なのです。使徒達の教えは、人間的な教えではなく、旧約聖書とキリストの口から出た教えです。私達にとっては、新旧約聖書と同じことになります。これが有ったことが、その後の四章四節に見出される新たな五千人の入信、六章の弟子の数が非常に増えたという記録を支える底力になっているはずなのです。単純に聖霊の圧倒的で一方的な働きだけによったと考えるべきではないと考えます。

日本の教会は、賛美と祈りの力に目覚めて来ました。でも、それだけでは不完全です。もっと大事な要素がまだ置き去りにされています。私達には本当にリバイバルへの飢え渇きが有るでしょうか。もし有るとお思いでしたら、指導者達は、信徒が高慢になっては困るとか、苦手意識を持つ信徒に牧会的配慮をしなければならないなどという心配はかなぐり捨てて、お金と時間をかけて、きちんとした聖書の学びを全教会員に広げることに労力を費やすべきではないかと思います。信徒も、直ぐに何かの効果を求めて祈りや賛美の聖会をはしごしたりすることではなく、きちんとした聖書の学びができる訓練を受ける地道な努力をする決心をするべきではないかと思います。

これが現在の糸田十八の持論です。

↑

よろしかったらクリックにご協力ください。

・日本語だけで組織的に聖書の学びができるリソースやシステムの充実

英語が読める人にとっては、保守派も含めさまざまな立場から書かれた聖書研究のリソースが(多くの場合無料で)入手可能です。しかし、信徒レベルで教会の聖書知識の充実を図るのであれば、日本語だけで聖書がしっかりと学べるシステムがどうしても必要になってくると思います。しかも、誰でも気軽に、安価で学べるような環境作りも必要でしょうね。その意味では、ここのブログのようなウェブ上のリソースがもっと増えてくることを願っています。

・信徒向けの基礎的な聖書解釈学のプログラム

ある人々は、「聖書はただ読めばすぐに分かるもの」「注解書などのツールを用いるのは邪道」という理解を持っています。解釈の必要性を説き、基本的な理論と方法を身につけるようなコースを教会で設けていく必要があると思います。こちらも日本語だけで完結する必要があるでしょう。

・暗唱聖句、デボーション、聖書通読だけでは不十分であることを知る

保守的な聖書信仰に立つクリスチャンは一般に熱心に聖書を読みますが、時としてその「熱意」と「理解度」が必ずしも比例していないのを感じます。上に挙げた3つのポピュラーな読み方の有効性を否定するつもりは毛頭ありませんが、聖書の読み方がこれだけだと、非常に主観的な聖書理解に陥ってしまう危険性があります。自分の経験から言っても、これらの手段にのみ頼って長年聖書を読んでいても、「どこに何が書いてある」ということは良く知っていても、肝心のその箇所の意味を取り違えている、ということがよくあります。

・牧師が説教において模範を示す

牧師がどのように聖書を読んでいるか、ということは信徒に多大な影響を与えます。たとえば牧師がアレゴリー的解釈を多用したり、文脈を無視した一節主義的な聖書の用い方をよくしている教会は、信徒もそのような読み方になっていくでしょう。礼拝説教が釈義論文のようになっても困りますが、なぜこの箇所がこのような意味になるのか、歴史的背景や前後の文脈、語句の意味などの説明を時々でも説教に含めるようにすることは大いに意味があると思います。日曜日が難しければ週日の祈祷会でも良いでしょう。その際、ふつうの信徒の人がすぐに理解し、自分でも適用できるような内容にしないと、かえって聖書解釈を縁遠いものに感じさせ、逆効果になるおそれもありますので、専門的な釈義のプロセスは舞台裏にとどめ、信徒が理解できる内容のみを表に出していく必要があると思います。

ただし、「牧師が説教において模範を示す」の項は、自分のスルーした部分でした。講解説教が中心であれば、自然にそうなるであろうと思っていた面も有りますが、それだけでは、多分信徒にはそこに至るプロセスが理解できないだろうと思ったためでもありました。

よろしければ、このコメントは、次の記事に転載させていただけないでしょうか。

「説教における模範」についてですが、私も講解説教のことは考えました。ただ、主題説教中心の教会も多いことですし、講解説教の場合でも、先のコメントで申し上げたようなバランス感覚を維持するのは結構難しいかもしれないと思って、あえて取り上げました。

毎週日曜日、レストランでプロの料理人が腕をふるったものを堪能するというのも良いでしょうが、信徒の人たちが家でしっかりと栄養バランスの取れた食事を「自炊」できるようになるのが理想だと思います。(これはもちろん、礼拝説教が不要だと言っているのではありません。)牧師が単においしい料理を出すシェフであるにとどまっていると、レストランは繁盛するかもしれませんが、それだけでは信徒は栄養不足になってしまうと思います。その意味では、牧師は料理教室の先生または栄養士的な働きもしていかないと、長期的に信徒を健全に養っていくことは難しいと思います。