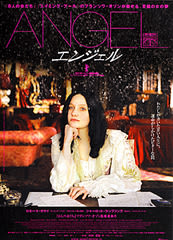

1900年初頭、イギリスの小さな町で、食料品店の娘として生まれたエンジェル・デヴェル(ロモーラ・ガライ)。

物心ついてからずっと、近くにある「パラダイス屋敷」で暮らすことを夢見てきた。

エンジェルが生まれ持った文才と想像力は、エンジェルの指先から物語として次々とあふれ出し、

やがて16歳で作家としてデビューすることになる。

一躍売れっ子の作家となったエンジェルは、欲しいものはなんでも手に入れようとする。

美しい衣装。

夜ごと繰り広げられる華やかなパーティ。

そして、ついに幼い頃から憧れ続けた「パラダイス屋敷」を手に入れることもできた。

出版される本は、どれも評判を呼び

エンジェルに厳しい言葉をかけるものなど誰もいなかった。

そんなとき、たったひとりだけ

周りにいる人々とは違う男と出会う。

上流階級出身の売れない画家エスメ(マイケル・ファスベンダー)だった。

愛するエスメと暮らすパラダイス屋敷。

それは、エンジェルが思い描いていた「幸せ」そのものだったのだが。。。

エンジェルの「握力」の強さが、愛するエスメをつぶしていく。

物を書いたり作り出したり

そういう才能に恵まれた人は

どこか、自己中心的なところがあるものなのかもしれない。

自分が一番というぐらいの自信を持っていなければ

とても、なにかを生み出すエネルギーは出てこないものなのかもしれない。

しかし、その自信が

ひとつの綻びからもろく崩れ去って

やがて。。自分も滅ぼしてしまうという。。物語。

ある特殊な人の物語だというのが

この映画を観た先週の感想だったのだけど

ある出来事が、この映画の感想を変えてしまった。

程度の差はあるけど

誰だって知らず知らずのうちに、

これからの人生に

自分に都合のいいような筋書きを用意しているんじゃないだろうか。

その筋書きの中では

自分が主人公になってしまっているから

予想外の展開になった時の落胆は、ちょっと痛いものがある。

誰かの幸せを願って描いたはずの筋書きが

自分のためのものだったことに気がついて愕然とするのだ。

ここから、どういう道を選ぶのか。

軌道修正するのか。

あるいは、どこまでも自分が主人公で行くのか。

どの道を行くのかの選択が、大きな分かれ道なのかもね。

握力の強さだけじゃ幸せにはなれない。よね。

アメリカに帰化した台湾人のウェイトンは、恋人のサイモンと仲良く暮らしている。

仕事はなんとか回ってるし、恋人との暮らしにはとても満足している。

ただ、そんなウェイトンにも大きな悩みがあった。

年頃になったのに、一向に結婚する気のない息子を心配した台湾の両親が、

しきりに見合いをすすめるのだ。

自分がゲイであることを打ち明けられないウェイトンには、両親の見合いの催促をうまくかわすいいわけがない。

困り果ててるウェイトンに、恋人のサイモンが偽装結婚をすすめる。

上海から来た売れない画家のウェイウェイは、グリーンカードを欲しがっている。

ウェイウェイは、二人がゲイだということも知っているので、間違っても三角関係になんかなるはずはないし、偽装結婚によってウェイウェイはグリーンカードが手に入るし

ウェイトンは両親にゲイであることを告げずに、結婚の催促から逃れることが出来る。

それは、素晴しい計画になるはずだった。

しかし、息子の結婚に喜んだ両親がNYにやってきたことで

素晴しい計画は、微妙な雲行きになってくるのだった。

嘘というのは

必ずしも相手に悪意があるからつくものではない。

家族の間で、嘘はあってはならないものだけれども、家族だからこそついてしまう嘘もある。

その嘘は相手を傷つけたくない一心でついたものだけれど

やはり嘘は嘘。

偽装結婚を企んだ3人の予定では、結婚式は市役所の結婚誓約所でさっさと済ませて

その簡単な式を見届けた両親は、早々に台湾に引き上げていくはずだった。

しかし、質素な息子の結婚式に、両親はどこか淋しげだ。

アメリカで暮らす息子は、結婚は個人と個人の結びつきだ、とドライに割り切るのだけど

両親の考えでは、結婚するということは、お互いの家や友人と新しい絆をつくっていくことなのだ。

そんな時、偶然出会った父の元部下の熱心なすすめで、

ウェイトンは親孝行のつもりで豪華な結婚式をあげることにする。

たくさんの招待客。

豪華な料理。

繰り広げられる祝宴は延々と続き、友人達は新婚夫婦のベッドルームにまで押しかけてくる。

行きがかり上、ベッドインしてしまった二人の間に

なんと!!赤ちゃんが出来てしまうのだ。

問題は3人だけのものにならなくなってしまった。

ベストパートナーだったウェイトンとサイモンの間に隙間風が流れ

ウェイウェイも自分の生き方を改めて考えなくてはならなくなる。

ぎくしゃくとした3人の関係を立て直すのは

ウェイトンの父なのだった。

一番、蚊帳の外に置かれていたはずの人が

ちゃんと物事を全てわかっていて、それでも静かに見守っていたのだった。

幼い頃から自慢の息子で

優秀なお子さん、と人に言われ

きっとこの先も、人のうらやむような結婚生活をして

可愛い孫が生まれて。。

思い描いていた息子への夢や希望を

全て捨ててしまわなければいけないような父の決断は、

全てを知りながら、静かに見守っていた期間の苦悩を伺わせる。

しあわせの形は

人それぞれかもしれないけど

親なら、きっと誰だって一番分かりやすい形のしあわせを子供に望むだろう。

でも、子供が望むものが人とは違った形のもので、

世間からも理解を得られにくい形のものだとしても

親は

やっぱり、子供が可愛いのだ。

あんなにせつないラストシーンを残した

「ブローク・バック・マウンテン」のアン・リー監督は

この作品では、ほのぼのと温かい思いを残してくれていた。

1951年、サイゴン。

10歳の少女ムイが、生地屋を営む家に奉公に来た。

その家には、末娘を亡くして以来抜け殻のようになってしまった主人と3人の息子、一日中念仏をとなえているおばあさん。そして、ひとりで家業を支える女主人が暮らしていた。

心優しい女主人は、ムイに亡くなった娘の面影を重ね、優しい目でムイを見守るのだった。

先輩女中から家事の手ほどきを受けながら、ムイは懸命に働く。

ある日、長男の親友のクェンが一家を訪れる。

ムイはひそかにクェンに憧れを抱くようになる。

ムイの初恋、だった。

おととしだったか、週に1度、塾のお迎え待ちの時間をつぶしていたアジア料理屋さんの壁に

この映画のポスターが張ってあった。

アジア料理屋さんらしい明かりを押えた店内で、この少女のまっすぐな瞳は強い光を放っていた。

この少女をながめながら、肉みそご飯を食べたり、ベトナムコーヒーを飲んだりしているうちに

時間つぶしということも忘れて、しばし、まったりとした時間を過ごしたものだった。

塾通いも終わり、この少女のことも忘れていたのだが、

ふと思い出して、やっと観てみることになった。

ベトナム戦争の戦火を逃れて、子供の頃にフランスに渡ったという監督が描くサイゴンは

私たちが「ベトナム」から受ける強い戦争の影を感じさせないものになっている。

パリの郊外で、オールセットで撮影されたという映画は

セットにも係わらず、アジアの湿度を感じさせる。

湿度のある寝苦しい夜の虫の声。

外と家の中の境界があいまいな土間の台所。

手早く調理される、おいしそうなお惣菜。

蚊帳。

ガラスのはまっていない窓から流れてくる雨の匂い。

そういうものが

ベトナムという遠い異国のことながら

まるで自分がかつて過ごした、子供の頃の夏の日を思い出させて

どこか懐かしい気持ちになる。

成長したムイは

初恋の相手であるクェンの家に奉公に出ることになる。

そのクェンの家は、大金持ちで

クェンはパリに留学していた新進作曲家ということで

フランス風の調度に、東洋の壷が飾ってあったりして

こういうのをシノワズリって言うんだろうか。

とっても素敵なのだ。

何か起こりそうで何も起こらない

ゆるゆるとした展開の話を追っていくだけだと

たぶん、楽しめないと思う。

ゆるい流れの中で

雨の匂いを感じたり

青い葉っぱのむせるような匂いを感じたり

そんなふうに楽しむ映画なのだと思った。

アン・ロード(ヴァネッサ・レッドグレープ)は重い病に倒れ、残された日々を自宅のベットで過ごしている。

アンを看取るために、二人の娘、長女のコンスタンス(ナターシャ・リチャードソン)と次女のニナ(トニ・コレット)が実家に帰ってきている。

浅い眠りを繰り返す母の口から何度も出てきたのは「ハリス」という名前だった。

「ハリスと私がバディを殺した」

母は、いったい何の話しをているのか。

ただのうわごとなのか。

二人の娘は困惑する。

アンがまだ若く、アン・グラント(クレア・デインズ)だった頃のこと。

アンは歌手を夢見てニューヨークのクラブで歌っていた。

親友のライラ(メミー・ガマー)の結婚式のブライズメイドを努めるために、ニューポートの海辺の別荘を訪れたアンは、ハリス(パトリック・ウィルソン)と出会い、恋に落ちる。

しかし、瞬く間に燃えた上がった恋は、たった一晩で消えてしまった。

親友のライラがハリスに寄せた想い。

ライラの弟のバディがアンに寄せた想い。

誰かに寄せたそれぞれの想いが、一番不幸な形で終わってしまった夜だった。

その一夜のことは、アンの胸にずっと傷になって残り続けていたのだ。

老いたアンは死を目前にして心が休まらないでいる。

実らなかった恋。

傷つけてしまった友人。

破れてしまった2度の結婚。

歌手への夢も「そこそこ」で終わってしまった。

そして、二人の娘に対してもいい母親ではなかった、と思っている。

でも、映画はその「過ち」を責めずに、優しく肯定してくれる。

今、自分の道を歩き出したばかりの若い人には

もしかしたら退屈に感じる映画かもれない。

ある程度、自分の歩いてきた道を振り返ることが出来るようになった年頃の人には

ところどころ、胸にせまるものがあるのではないかと思う。

ある哀しい出来事が親友だったアンとライラを遠ざけてしまったのだが、

死を目前にしたアンのもとに、ライラ(メリル・ストリープ)が突然見舞いに訪れる。

何十年も疎遠だった二人が、ひとつのベッドに横たわり

お互いの生きてきた年月を思いやるシーンには胸が熱くなる。

でも、若いときには

自分が年老いていくことなんか想像できないでいる。

そうして長い道を歩き続けて

ふと、気がついたときには残された時間は少なくなっているのだろう。

そんな時

誰だって自分の選択を悔いることがあるのかもしれない。

過ちを含めて、自分の人生を見つめなおして肯定するのは勇気がいることなのだと思う。

死を目前にして封印した過去を思い出す母。

苦い過去を、優しく肯定してくれる母の親友。

そして母の過去に触れることで

娘達は自分の生き方を見つめなおし

しあわせを求める勇気を取り戻していく。

人が最期に求めるのは

誰かに自分の存在を肯定してもらうことなのかもしれない。

肯定してもらうことで

心は「自分が一番輝いていた時代」に戻っていき

安らかに永遠の眠りにつくのだ。

怯えずに

しあわせになる努力をしてね。

人生に過ちはないのよ。

アンが残した最期の言葉は

まだ道の途中にいて、時々途方に暮れる私にも勇気を与えてくれる。

晩年のアンを演じたヴァネッサ・レッドグレープとアンの長女を演じたナターシャ・リチャードソン。

少ない出番ながら、登場するだけで空気が変わったメリル・ストリープのライラと

ライラの若き日を演じたメミー・ガマー。

二組の実の母娘共演も興味深い。

1585年、イングランドはプロテスタントの女王、エリザベス1世(ケイト・ブランシェット)が統治していた。

しかし、国内ではカトリックとプロテスタントが混然としており、エリザベスには常に命の危険がつきまとった。

当時、最強の勢力を持つカトリックの国スペインのフェリペ2世(ジョルディ・モリャ)は、プロテスタントの台頭に脅威を感じ、イングランドを占領する機会を伺っていた。

そんな気の抜けない日々、エリザベスの心を和らげるのは侍女のベス(アビー・コーニッシュ)との他愛のない会話だった。

ある日、エリザベスの前に新世界(アメリカ大陸)から戻った航海士ウォルター・ローリー(クライヴ・オーウェン)が現れる。

この時代、宗教間の争いが激しかったようです。

神も仏も、自分の都合のいいときに都合のいいように付き合っている私としては、ピンと来ない分野ではあります。

カトリックもプロテスタントも、結局は解釈の違い?なのかな?

しあわせを祈るはずの宗教が、戦争の種のひとつになるというのはどうしても解せないものがあります。

その点では、「罪を罰しても信仰は罰せず」という姿勢で

国内のカトリック信者に対しても、特に弾圧はしないようだったエリザベスに好感がもてます。

歴史にも宗教にも詳しくない私が、グダグダ語っても仕方がないですね(苦笑)

多少の歴史の知識があれば、こういった史実に基づいた映画はもっと楽しめるのかもしれませんが

この「エリザベス・ゴールデンエイジ」に関しては、厳然としてある史実も

まるでエリザベスという一人の女性が、自分の生き方を選ぶ上でのきっかけに過ぎないような(爆)

人生のスパイスのひとつようなもの。。に思えてしまったりして(爆)

とにかく、それほどエリザベスを演じたケイト・ブランシェットの存在感がすごい。

ヴァージン・クィーンを呼ばれるように、一生、結婚せず、子供を持たず、イングランド国民の母として生きたエリザベス1世。

しかし、その決意に至る過程では

航海士ローリーへの想いに揺れ

自分と同じ名前の侍女ベスとローリーを近づけて擬似恋愛しようとしてみたりします。

その結果、二人が恋に落ちると、今度は嫉妬と激しい怒りに苦しむのです。

その間にも、国内外では陰謀策略が渦巻き。。。

ひとりの女性として生きることへの断ちがたい未練と

女王として生きる決意をするまでの不安と苦しみが

観てるこちらにストレートにがんがん伝わってきます。

「女」であることを、賢く武器にして各国と渡りあい

「女」であるために苦しみ

それでも「女」に溺れることがなかったエリザベスの物語。

覚悟を決めた女の姿は

息を飲むほど凛々しくて美しい。

それは、エリザベスだけじゃなく

彼女の政敵として処刑されてしまうスコットランド女王メアリー・スチュアート(サマンサ・モートン)もそう。

メアリー・スチュアートもまた数奇な運命を生きた人で

この時代、高貴な生まれの女性は

波乱の中で生きていくために、苦しい選択を迫られ続けたのかもしれないですね。

ジェフリー・ラッシュなど、豪華な共演者も霞むほどのエリザベスの迫力と

冷たく殺風景にも感じる宮殿の中に映える豪奢な衣装やカツラの数々。

それだけで、もう、満足の映画でした。

1968年ニューヨーク。

ハーレムに君臨するギャングのバンピーに長年仕えたフランク・ルーカス(デンゼル・ワシントン)は、

バンピー亡き後、バンピーの志を受け継いで暗黒街でのし上がろうとする。

そのギャングを追い詰めるはずの警察は、すっかり腐敗しきっていた。

腐敗した警察の中で、

自分だけは染まるまいと踏ん張り続けるのが刑事のリッチー・ロバーツ(ラッセル・クロウ)。

暗黒街でのし上がろうとする男と、それを追う男。

姿の見えない相手を、どちらが先に見つけ出すのか。

フランクが手を染めたのは東南アジアからの麻薬の密輸だった。

当時はベトナム戦争で、アメリカ軍がベトナムに駐留していた。

軍人のいとこの手引きで、フランクは軍用機を使って、安価で純度の高い麻薬をアメリカに密輸した。

「ブルー・マジック」と名づけられた麻薬は、瞬く間にフランクに巨万の富をもたらす。

「麻薬王、フランク・ルーカス」の誕生である。

イタリア系のマフィアが幅を利かせる暗黒街で、

黒人で、しかも急に成り上がってきたフランクは異端だった。

派手な行動はつつしみ、ビジネスマンのようなスーツで身を固め、常に紳士であろうとするフランク。

そのため、フランクの素顔はベールに包まれているのだった。

故郷から呼び寄せた一族で組織を固め、ファミリーの結束をとても大切にしている。

。。が、その反面、へまをしたら弟だろうとなんだろうと容赦なく制裁を加える冷酷さも持っている。

フランクなりのギャングの「美学」を持っているようなのだ。

本来、ギャングといえば悪役で

憎まれて追われて当然の役柄なのだが

フランクが持ってる「美学」が、なんともクールでかっこよく見えてしまったりするのがコワい。

一方、腐敗警察の中で孤立するリッチー刑事。

こちらも「美学」を持っている点では、フランクに負けていない。

粘り強く「見えない麻薬王」の姿を探し、追い詰めていく。

美学を持った男と男の戦い。

でも、終盤までこの二人が顔を合わせることはないのだ。

初めて顔を合わせた二人のバックに流れる「アメイジング・グレイス」が、胸にぐっとくる。

2時間半という上映時間は、多少「長すぎ?」な感もあるのだけど

それでも最後まで意識を失うことなく(爆)楽しめたのは

やっぱ主演の二人の巧さかなぁ。。。と。

ギャング映画=「ゴットファーザー」と思い浮かべるけど

「ゴットファーザー」よりは多少地味目で、骨太なカンジが。。。

さて、もしこれから観賞予定の方がいたら

どうぞエンドロールを最後まで観てください。

エンドロール後に、一瞬、おまけがあります。

しかしながら、あの「おまけ」は、いったいどういう意味があるものなのか?

観てしまったばっかりに混乱している私がいます。

どなたか解説してくださると、きっとすっきりします。

父親から受け継いだ司法執行官という仕事に疲れ果てているジャン=クロード(パトリック・シエネ)。

それでも、その仕事を自分の息子に継がせようとしている。

妻は去り、犬と暮らし、仕事は辛く、週末は気難しい父親を老人ホームに訪ね、それで1週間は過ぎてしまう。

同じ1週間を繰り返すうち50才を過ぎてしまった。

唯一の息抜きは、事務所の窓から見えるタンゴ教室の音楽に合わせて、タンゴを踊る真似事をするだけ。

そんなある日、ジャン=クロードは医者に健康のために運動することを勧められる。

ジャン=クロードは、あのタンゴ教室のドアをたたいた。

ここまで観ると、どうしても「Shall We Dance」を思い出すのだけど、ここに現れた男は

行き詰ってるとはいえ、どこか男の色気のようなものをとどめていた役所さんでもリチャード・ギアでもなく

50才というのが嘘みたいな、色気どころか水分もなくなってしまったような、とことん疲れたおじさんなのだ。

その干からびたようなジャン=クロードは、タンゴ教室でフランソワーズ(アンヌ・コンシニー)と出会う。

帰り道、フランソワーズに話しかけられたジャン=クロードは、彼女が幼い頃、近くに住んでいた小さな女の子だったことを知って驚く。

古い知り合いだった気安さと、タンゴのパートナーを組むことで、二人の間は急速に近づいていく。

ジャン=クロードはフランソワーズに恋心を抱くようになる。

しかし、フランソワーズは迷っていた。

ジャン=クロードには黙っていたが、結婚式にタンゴを踊るために教室に通ってきていたのだ。

でも、婚約者との間はしっくりいっていない。

ジャン=クロードに惹かれていく気持ちが、単なるマリッジ・ブルーから来るものなのか

あるいはファザー・コンプレックスのようなものなのか。

そして、その事実をジャン=クロードが知ったとき。。。。

恋というものには、いくつになっても心を揺らすものなのですねぇ。

50歳を超えた男と

そしてこちらもすごく若いとは言えない女が

ふと、出会って、仄かな恋心を抱きあう。

もし、二人が踊るのがタンゴじゃなかったら、たとえばワルツとかルンバとかだったら

二人の出会いは「恋」に発展しなかったんじゃないかと思う。

寄り添って、息を合わせ、流れる音楽に合わせて体を揺らす。

流れる音楽は、どこか孤独と哀愁を帯びていて、情熱と官能を感じさせるアルゼンチンタンゴ。

初めはどこかぎこちない二人の踊りが

徐々に打ち解けて、肩にまわす手にどこか熱を帯びてくる様子は、見ていてもドキドキするのだ。

大人の恋には、いろいろ付録がついてくる。

抱えている問題の多さが、二人が別々に歩いてきた今までの人生の長さを感じさせる。

二人の恋の行方を追うだけじゃなく

映画は、ジャンと息子、ジャンと父親の関係にも軸をおいている。

見事に不器用さが受け継がれている男三代は、

誰もがお互いを想いながらも言葉や態度に出せないでいる。

分かりあうためには

どんなに近しい間でも、時には言葉が必要なものなのかもしれない。

愛されるのを待っていても、気持ちが届かないこともある。

愛されるためには、自分からドアを開けなくてはならないのだ。

「愛されるために、ここにいる」という邦題がついているけど、

元々は「愛されるために、ここにいる訳じゃない」という題名なのだそうだ。

なにもしなくても

ただそこにいるだけで、愛されるのももちろん素敵なことだけど

待ってるだけじゃなく

自分から一歩踏み出せば、もっと人生の楽しみは深くなるかもしれない。

父の出征中に母に捨てられたエディットは、父の実家である娼館で育てられ

やがて父が帰還してからは、父と共にドサ回りの旅に出た。

20歳になったエディット(マリオン・コティヤール)は、いつものように街角に立って歌い、日銭を稼いでいた。

ある日、そんなエディットの歌声に、パリの名門キャバレーのオーナー、ルイ・ルプレが足を止めた。

歌姫、エディット・ピアフ誕生の瞬間だった。

映画ってすごいなぁと思うのは、時に全く興味のなかった世界を見せてくれることだ。

ファッションだったり、あるいは映画の舞台になった土地だったり、食べ物だったり、スポーツだったり

今回のように全く聴いたことのないジャンルの音楽だったりすることもある。

エディット・ピアフ。

さすがに名前は知っていた。

歌声も聴いたことがある。(さわりだけ。。)

愛の讃歌、ラ・ビアン・ローズ

メロディを聴けば、ああ。。あの歌だとすぐに思いついて、鼻歌ぐらい歌える曲だ。

それでも、、愛の讃歌といえば、一番に思い浮かぶのは越地吹雪だし

照れくさくなるほど愛であふれた歌詞は、なんだかとても遠い世界のものだった。

シャンソンという歌のジャンルが、私にとって遠い遠い世界だったのだ。

エディット・ピアフは、ルイ・ルプレに見出され、キャバレーのスターになる。

それもつかの間、ルプレがエディットと係わりのあったやくざに惨殺される事件が起こって

エディットの人気は地に落ちる。

失意の日々にエディットは、初めて本格的な歌のレッスンを受けて見事に復活をとげる。

降り注ぐ賛辞。

そして成功とは反対に深まる孤独。

そんなときエディットは、プロボクサーのマルセル・セルダンと激しい恋に落ちる。

愛に恵まれてたとは言えない子供時代のこと。

いつも天国と地獄が紙一重だったスターになってからのこと。

その全てがマルセルとの恋で昇華され、愛の讃歌という名曲を生むことになる。

越地吹雪が歌う、ムードのある甘い歌詞ではなく

原曲はもっと破滅的な「あなたがいれば、世界がどうなってもかまわない」というような歌詞らしいのだけど、その激しい恋は突然のマルセルの死で終わってしまう。

絶頂の時に迎える絶望。

狂ったようにマルセルを捜し求めるエディットの姿に重ねて流れる「愛の讃歌」は

おそろしく残酷な歌に聴こえた。

歌い手の不幸が、歌に深みを与え

観客はいっそうエディットの歌に酔うようになる。

しかし、エディットはいつまでも癒えない傷を

酒とクスリに溺れることでごまかし

47歳の若さで、まるで老婆のような姿になって生涯を閉じてしまう。

小柄な前かがみの体に厚化粧。

周囲を傷つけるほど傲慢かと思えば、急に怯えた目をみせる大スターの生涯を知って

一度、ちゃんとエディット・ピアフの歌を聴いてみたくなった。

力強い声と

それとうらはらな弱さと

明るさと哀しさと。

エディット・ピアフの歌声を最初に聴いた時に抱いた印象は

こんなエディットの激しい生涯に裏打ちされたものだったのだと、思い至った。

ピューリッツァー賞を受賞した、フランク・マッコートの自伝的小説を映画化した作品です。

1930年代、アイルランドから移民してきたマラキ(ロバート・カーライル)とアンジェラ(エミリー・ワトソン)夫婦は5人の子供に恵まれます。

しかし、極貧の生活は、生まれたばかりの末娘の命を奪ってしまいます。

憔悴しきった夫婦は、アイルランドに帰ることにしました。

一家が向かったのは、アンジェラの故郷、アイルランド中西部のリムリックという町です。

信心深いカトリック教徒が暮らす街で

街はいつも深い霧と、気がめいるような湿気に包まれています。

この小さな町で

アンジェラの夫、マラキは職を探すのですが

マラキの「プライドだけは高いのに役立たずの大酒飲み」の性格が災いして

なかなか職にありつけません。

でも、マラキが職にありつけない理由は、実はマラキの性格だけではないようです。

この時代のアイルランド共和国とイギリス、北アイルランドの関係は最悪で、

北アイルランド出身でプロテスタント教徒のマラキは

その出身だけで、リムリックの街では浮いた存在になってしまっていたようです。

当然、アンジェラの実家でもマラキに冷たい。

マラキの血を引く子供達にも、なにか良くない行いがあると「北部の子供だから」とか

単なる髪の毛の寝癖さえも「プロテスタントの髪だから」と決め付ける有様です。

アメリカから戻ってきても

一家の暮らしは良くなるどころか、悪くなるばかりです。

小さい子供から次々に死んでいって

ひとり死んでは、またひとり生まれる。。という状態です。

次から次へと襲ってくる不幸と

思わず胸がむかむかしそうになる不潔な環境。

。。それでも、なぜか途中で観るのをやめなかったのは

どういうわけなんでしょうね。

子供というのは、たくましいものですね。

どんな環境でも

丈夫でさえあれば、ちゃんと苦しい中から楽しみを見つけて成長していくのですね。

けんかしたり

親に反発したり

許したり

怒ったり

恋をしたり

そうして、ちゃんと自分の道を探っているのですね。

フランクは

アメリカという国に「豊かさ」を求めて旅立つのですが

。。。さて

なんで、この映画は「アンジェラの灰」という題名なのだろう。。と

考えてしまいました。

何年か後

アメリカに渡ったフランクが、弟や母のアンジェラをアメリカに呼び寄せて暮らし

アメリカで亡くなったアンジェラの遺灰を持ってアイルランドに帰った。。という後日談があるのだそうです。

映画では、フランクが旅立ったところで終わってしまいます。

その後が。。その先が。。とても気になる映画でした。

ロンドンの公立中学の歴史教師バーバラ(ジュディ・デンチ)は孤独で偏屈で周囲に煙たがられている。

味けない生活がにわかに輝きだしたのは、美術教師のシーバ(ケイト・ブランシェット)が赴任してきてからだ。

若くて美しいシーバと「親友」になりたい、と願うバーバラは、シーバを観察してその様子を日記に綴る。

学校でシーバの窮地を救ったことがきっかけで、バーバラはシーバと急速に親しくなっていく。

そんな時、バーバラはシーバの秘密を目撃してしまう。

なんの予備知識もなく、それでもいそいそと初日初回、はるばる遠征してきました。

原作はイギリスの優れた文学に与えられるブッカー賞の最終候補に残った作品だそうです。

年の離れた夫(ビル・ナイ)と子供二人に囲まれて、傍目には幸せそうに暮らしているシーバ(ケイト・ブランシェット)ですが、心の中には空洞があります。

その空洞を埋めるため、15歳の教え子と性的な関係をもってしまいます。

その二人の関係を知ったバーバラ(ジュディ・デンチ)は、シーバのスキャンダルを握って、歪んだ愛情を露にしていきます。

二人の子持ちなのに、透明感のあるシーバの美しさと、どこか頼りないふわふわとした感じや危うさは、教え子、同僚、周囲の人を魅了してしまいます。

バーバラがシーバを見つめる眼差しには、単なる友情を越えた恋愛にも似た感情が伺えました。

恋愛なら、もし報われなくも相手のことを思いやったりするものだと思うのですが

バーバラは、誰がなんと言おうと相手を独占したい。支配したい意欲に燃えます。

そのためには、どんな策略でもめぐらします。

そして、どんなに手を尽くしても、相手に受け入れられないと知ったときは

手のひらを返したように、冷たくなれるのです。

その仕打ちには狂気すら感じられました。

ブルジョワ家庭の主婦。

初老の偏屈な教師。

二人に共通してるのは「孤独」です。

違うのは

シーバは必要以上に自分の孤独を感じているのに、

孤独を感じていい境遇にいるバーバラは、それほど自分が孤独だという事を感じていないようなのです。

孤独というよりも

自分にふさわしい相手を見つけるまでは「孤高」を守るのだ。という意識を持っているのかもしれません。

バーバラにふさわしい相手。。

若くて、美しくて、恵まれた家庭を持ち、誰をもひきつけずにはいられない女性。

それは、実はバーバラが手に入れたいと望んで叶わなかったものを、全て持ってる女性なのかもしれません。

嫉妬と愛情と孤独が入り混じって、独占、執着、支配へとバーバラの気持ちは変化していきます。

バーバラが見せる表情には、その全ての感情がドロドロと渦巻いているようで

迫力のある音楽にも後押しされ、最初から最後まで緊張させられました。

誰もが心の中に孤独を抱えてるのだと思います。

なにかにはけ口を求めるのでなく

なにかを支配しようとするのでなく

ただ、時々誰かとそっと寄り添ったり、そっと離れたり

そんなことを繰り返しながら、歩いていけないものだろうか。。そんなふうに思いました。

ジュディ・デンチとケイト・ブランシェット。

この二人の演技は素晴らしかったです。

ジュディ・デンチと言えば、私としては「ショコラ」のアルマンドおばあちゃんが思い浮かびます。

アルマンドは頑固なおばあちゃんでしたけど、チャーミングな人でした。

今回のバーバラは、「鬼」です。

チャーミングの欠けらも感じられませんでした。

見事な「鬼」でした。

そして、ケイト・ブランシェット。

透き通るような白い肌、しなやかな身のこなし、目元のかすかなシワまでが美しくて

そして、その美しさを捨てて変貌する様が圧巻でした。

この素晴らしい女優さんに囲まれて

つい忘れてしまいそうになるのですが

「ラブ・アクチュアリー」や「パイレーツ・オブ・カリビアン」のビル・ナイ。

私としてはかなり注目して観にいきました。

やっぱ、彼はいいです。

どんなコミカルな役を演じても哀愁を感じます。

これは私に限った事かもしれませんけど

結婚生活も長くなると、自分の感情にばかり目が向きます。

大きな不満はないけど、物足りなさを感じたり、不安になることは

なにも女に限った事ではないのだなぁ~という事を

ビル・ナイ演じるリチャードを見て感じました。

自分ひとりで孤独に陥ってないで、少し謙虚にならなくてはいけないですね。

みんな、同じように孤独を抱えているのですから。