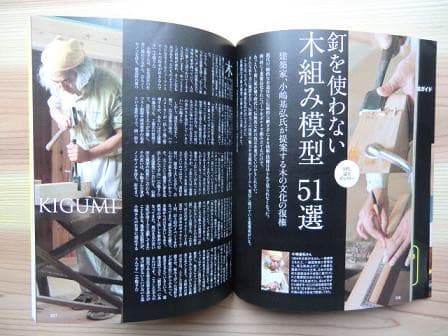

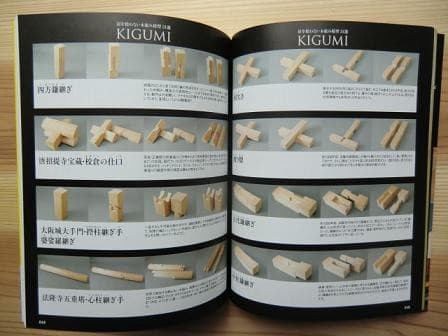

木組み、51種類の紹介。

前回記事【2017年2月25日DIY手作りの木組み健康ベッド】の核心ですね。

2016年末、学研DIYシリーズ 『木工上達!継手テクニック』 での特集。

Gakken Mook DIY SERIES は、こちら(Google画像検索より)。

背後の木は ”天然乾燥” の杉。柔らかい印象がほんわかする、純日本の木。

ただ、建築の構造材で用いられる ”高温乾燥” では、この美しい質感は出ないんです。

今回の特集は、オールカラーでした。

過去記事も参考まで。

【2014年 3月 9日 釘を使わない大工さんの木組み51点の誌上展】

【2013年11月10日 大工さんの木組み模型、誌上展】

【2013年 9月17日 木組み模型の取材と撮影がありました】

取材時の私、少々ロン毛であります (。◕‿◕。)

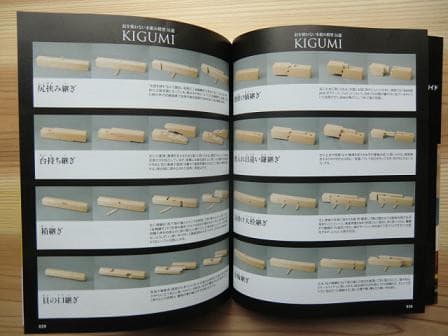

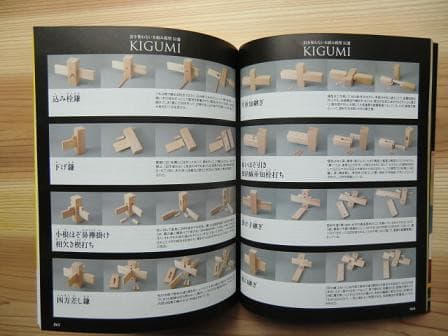

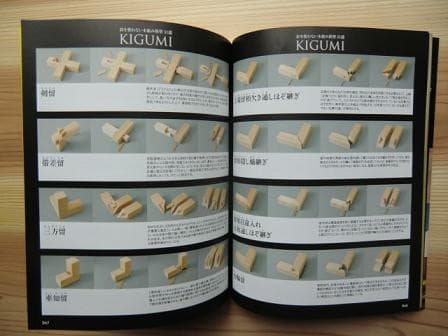

51種類の木組み。

分解・組み立ての4分割画像で、紹介。

製作者は私、小嶋基弘です。 (^^ゞ

全ての木組みに伝統の名称が付けられており、解説とコメントも私によります。

ここでの木組みは、今や、宮大工や数寄屋大工を主とする伝統大工の技術・技能。

現在主流の一般住宅や木工で用いられる汎用な技術・技能ではありません。

『なんちゃって木組み』って結構あるんですけどね。(^^ゞ

習得には、伝統大工の下に弟子入りして、厳しい修行の中から”盗む”しかないかな。

でも、学習意欲のある方には、是非DIY製作に挑戦して貰いたいなぁ o(^▽^)o

例えば、名称。『いすか』って、調べてみてください。この由来は感心もの。

(Google画像検索はこちら)

名称からも歴然。

いにしえの人達は、自然や摂理を本当によく観察していたのですね。

例えば、飛鳥時代建立の法隆寺金堂の窓框の木組みを実際に製作してみて、

約1350年前の大工と、私、語り合ったような気がしました。

実際に製作してみると、その形状の背後にある精神性も感じ取れるはずです。

例えば仏教建築で仏様をお祀りする、須弥山(スメールセン)の象徴である須弥壇に用いる

『須弥留(車知留とも)』。それは『留(とめ)』という木組みの最上級仕事。

DIY製作してみて!( かなり難しいけれど(^^ゞ )。

工匠達が、何故これほどまでに意匠形態に魂を込めたかが理解されると思います。

例えば、法隆寺五重塔・心柱の継手、唐招提寺宝蔵・校倉の仕口、

大坂城大手門・控柱の継手といった、国宝等を形作っている木組み。

構造材現わしの建築では、建築意匠≒木工・大工技術といえます。

今の家では木を現わさないデザインが主流なので、木組みは何気ない日常生活からは

窺い知る事の出来ないものになってしまっています。残念だなぁ。

例えば東大寺南大門・柱と貫の四方差し仕口、社寺建築斗組み(ますぐみ、斗 栱(ときょう)とも)。

これが製作出来れば、あなたもちょっとだけ宮大工! 頑張って! o(^▽^)o

ちなみに、東大寺南大門の細部意匠。

母の分骨時に立ち寄った際、娘(小6)が彼女のタブレットで撮影した画像。

でしょ、建築意匠≒木工・大工技術。

ところで、我が家のお姉ちゃん、こんな画像撮ってたんだ。構図上手だね (^^ゞ

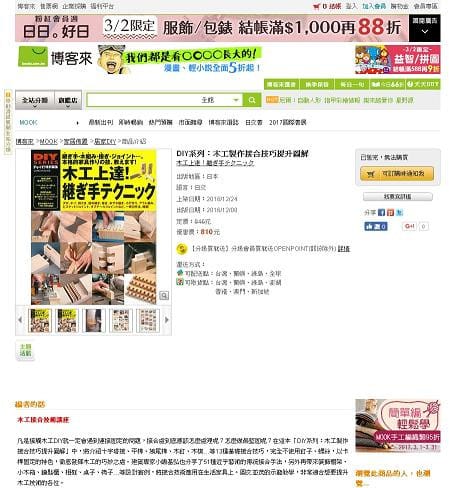

さて、海を渡って台湾でしょうか、学研ムック DIYシリーズ『木工上達!継手テクニック』は、

『DIY系列:木工製作接合技巧提升圖解』として、販売されているようです。

私のブログには外国からの訪問者が増えているのですが、

海外で日本の伝統の木組みが紹介されているのですね。

日本人はあまり評価しないものの、外国(特に欧米だけど)で評価されると掌を返した様に飛び付く

『舶来付和雷同性』のある民族ですもんね、日本人は(^.^)。木組みも外国で評価される事を願っています。

大量生産大量消費だけが明るい未来ではないはずです。

かつての様に、しっかりとしたモノ作りとその行為者が正当に評価される未来を願ってやみません。

木工ファンの方、是非DIY製作で木組みにチャレンジしてみてください o(^▽^)o

追記

後年、時を経て、2020年10月10日付の記事になります。

ブログタイトル

【すごい継ぎ手&仕口図鑑 Gakkenドゥーパ!誌で紹介されました。】

リンクはこちら。

この記事には、まずお目にかかれない貴重な情報をUPしてみました。

興味があれば覗いてみてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます