新居に移って五か月が経過しました。

旧庵にいたころとは環境が一変してしまったせいか、身体が衰えてきたせいか、散歩に出る、ということが尠なくなりました。

前は最低十分は歩かないと日々の買い物ができませんでした。公共料金を払いに行ったりするコンビニもやはり十分は歩かないと店がありませんでした。毎朝参拝を欠かさなかった慶林寺は十五分ほどのところでした。必然的に最低でも一日三十分以上は歩くことになっていました。

しかし、新居に移ってみると、日々の買い物をする旧ダイエーやコープが歩いて四分もかからないようなところにあります。コンビニは一番近いセブンイレブンだと三分ほどです。四~五分ほどのところには業務スーパーがあり、食品なども売っている薬局があります。慶林寺へ行くためには一駅だけですが電車に乗るか、歩けば三十分近くかかるので、毎日参拝に行けるお寺はなくなりました。

ふと金蔵院というお寺のことを思い出しました。一度行ったきりですが、私にはちょっぴり甘酸っぱいような想い出のあるお寺です。そのことはブログに書いていますが、調べてみたら十二年も前のことでした。

きっかけは忘れてしまいましたが、松戸七福神めぐりをしようと思い立って、その七福神めぐりをしようとすると、一番遠いのが金蔵院でした。遠い上に交通の便もよくないので、結果的に一番あとまわしになりました。

居を新松戸に移したのだから、かなり近くなったのではないかと思って地図を広げて距離を測ってみると、歩けば二十分ほど。散歩がてら歩いて行ってみようと考えたわけです。

我が庵から一番近い坂川の橋・関の橋までは十分ほど。橋を渡って右岸を歩きます。

坂川分派水門。川から農業用水でも引くような水門ですが、画像を左右(左が上流)に流れているのは一本の川と見えますが、行政上は水門を境に左は坂川で、右は坂川放水路なのです。坂川本流は水門の向こうに流れて行きます。

関の橋の一つ下流は金切橋。

土手には到るところにヨモギ(蓬)がありました。

二つ目は中道橋。

三つ目稲荷大橋。「大橋」と名がついていますが、前の二橋と較べて、特別広かったり長いわけではありません。

このあたりに立って注意深く眺めると、金蔵院の伽藍を見ることができるのですが、まだ位置関係を把握していなかったので、気づきませんでした。

稲荷大橋のたもとで坂川放水路を離れます。

旧庵近くには野菜の無人販売所がたくさんありましたが、お米を売っているところはほとんどありませんでした。幟の下に置かれた看板には、コシヒカリ5キロ1800円(? 日焼けして読み辛い)とあって、一つ100円が相場であった野菜類と較べれば高価なせいか、さすがに無人販売はしていないようで、買い求めるには奥に見える家を訪ねなければならないようです。

周囲をキョロキョロ見回しながら歩いていると、金蔵院の案内板がありました。金蔵院はここから700~800メートル。十二年前はどのあたりを歩いて金蔵院へ行ったのか、風景の記憶はまったくありません。

まさか明智光秀公ゆかりの会社でもあるまいが、「みつひでけんせつ」と読むのでしょうか。この看板はハッキリと憶えています。

参道の六地蔵。

そういえばボタン(牡丹)の季節です。金蔵院は真言宗豊山派の寺院です。総本山・長谷寺はボタンのお寺として著名です。

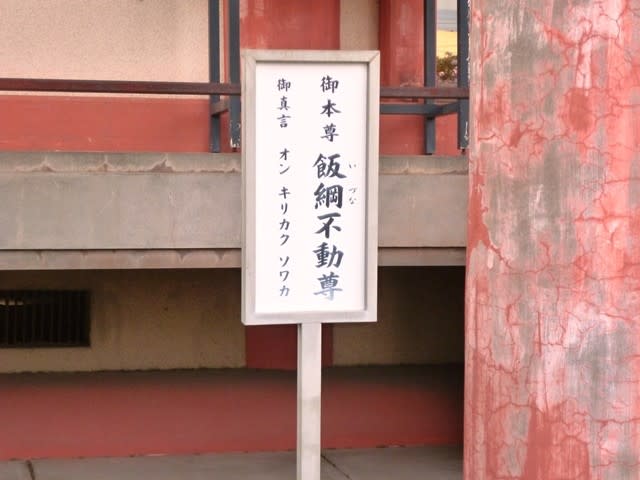

飯綱不動尊を本尊として祀るとは珍しい。

折から西日を浴びて、イチョウの樹が光り輝いているように見えました。先端は伐採されてしまっていますが、幹の太さを見れば、かなりの高木であったと思われます。

くるときはずっと坂川放水路の右岸を歩いてきましたが、帰りは稲荷大橋を渡って左岸を歩きます。

橋から見えた杜が神社でもありそうな雰囲気に感じられたので、背後から前に回ってみると、九郎右衛門新田稲荷神社でした。

神社の野良猫殿。カメラに収められませんでしたが、もう一匹茶色っぽいのがいました。

旧庵にいたころには野良猫殿の棲息地まで数分で行くことができましたが、この稲荷神社までくるとなると、二十分近くもかかるので、おいそれとくることはできません。脚の衰えも如実になっています。

行きに眺めた水門から坂川本流は狭い流れに変わっています。しかし、本流だという矜持を示すためかどうか、橋の名は坂川橋。

近くの公園まで戻ってくると、こんなのがあったので、エッチラオッチラと数度上り下りを繰り返してみました。

隣にはこんなのもありましたが、エッチラオッチラのほうは見ただけでなんであるのかわかるのに、こちらはなにをするためのものかわかりません。懸垂をするための器具にしては低過ぎます。

最新の画像[もっと見る]

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

2024年六月の薬師詣で・中野区

5ヶ月前

-

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

-

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

-

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

2024年五月の薬師詣で・豊島区

6ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます