今日(2月17日)は、「安吾忌」小説家・坂口安吾の1955(昭和30)の忌日。

坂口 安吾(さかぐち あんご)、本名は、炳五(へいご)。小説家、エッセイスト。東洋大学文学部印度哲学科卒業。純文学のみならず、歴史小説、推理小説、文芸エッセイまで、幅広く活動した。

1946(昭和21)年に発表したエッセイ『堕落論』、また、翌1947(昭和22)年に発表した小説『白痴』との2作によって、新文学の旗手とされ、人気作家となり、無頼派と呼ばれる作家の一人となり、小説・評論だけでなく、風俗時評やエッセー・探偵小説など多方面に健筆をふるった。

坂口 安吾は、1906(明治39)年10月20日 、新潟の大地主の家に・後妻アサの5男、13人兄弟の12番目として生まれたが、安吾の生まれた頃は家は傾きかけていたようで、安吾は傾いた家計を支えるのに苦労していた母親からも愛されなかったという思いを抱いて成長したという。中学ぐらいまで、破天荒な性格で知られ、余り、登校もせず、餓鬼大将として過ごしていたようだ。そして、1922(大正11)年に、県立新潟中学を退学させられたが、その時、安吾は、自分の机の蓋に「余は偉大なる落伍者となって何時の日にか歴史の中によみがえるであろう」と彫って教室を出たという。そして、東京の豊山(ぶざん)中学(

現・日本大学豊山高等学校)に編入するが、このころから、文学と仏教に強い関心を抱き始めたようだ。

1925(大将14)年、高等小学校の代用教員に採用されるが、翌年教員を辞し、東洋大学文学部印度哲学倫理科(現:インド哲学科)に入学。在学中は睡眠4時間の生活を1年半続けて神経衰弱におちいったという。1930(昭和5)年 東洋大学を卒業後、アテネフランセ の仲間と同人誌を発行し、翌年には、およそ非日本的な「風博士」や「黒谷村」を発表し、牧野信一(以下参考の「牧野信一電子文庫」参照)や、島崎藤村らの賞賛を受け、この頃から新進作家としての地位を獲得したが、その後、文壇的にはあまり恵まれず、当時新進女流作家であった矢田津世子との激しい恋に落ちいて懊悩(おうのう=悩みもだえること)し、酒場のマダムと同棲するようなデカタン(退廃的)な生活を重ねていたようだ。それでいて、確実に身に付いた文明史観をもち、1942(昭和17)年には「日本文化私観」の中で、「寺があって、後に、坊主があるのではなく、坊主があって、寺があるのだ。寺がなくとも、良寛は存在する。若(も)し、我々に仏教が必要ならば、それは坊主が必要なので、寺が必要なのではないのである。京都や奈良の古い寺がみんな焼けても、日本の伝統は微動もしない。日本の建築すら、微動もしない。必要ならば、新らたに造ればいいのである。バラックで、結構だ。・・・見たところのスマートだけでは、真に美なる物とはなり得ない。すべては、実質の問題だ。法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ。必要ならば、法隆寺をとりこわして停車場をつくるがいい。我が民族の光輝ある文化や伝統は、そのことによって決して亡びはしないのである。」といった合理的必然日を訴えている。

こうした過去を背負った安吾は、敗戦の混迷の中でいち早く戦後の本質を把握・洞察していた。終戦直後の1946(昭和21)年のエッセイ『堕落論』と小説『白痴』は、若者をはじめ戦後虚脱していた日本人に大きな衝撃を与えた。特に、『堕落論』では、最後で、「人間。戦争がどんなすさまじい破壊と運命をもって向うにしても人間自体をどう為しうるものでもない。戦争は終った。特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸をふくらませているではないか。人間は変りはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり脆弱(ぜいじゃく)であり、それ故愚かなものであるが、堕ちぬくためには弱すぎる。人間は結局処女を刺殺せずにはいられず、武士道をあみださずにはいられず、天皇を担ぎださずにはいられなくなるであろう。だが他人の処女でなしに自分自身の処女を刺殺し、自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である。」と言って、終戦後の暗澹たる世相の中で、戦時中の倫理を否定し、虚飾からの逸脱・堕落つまり、「堕ちきること」を肯定して多大な反響を呼んだ。

ここから、坂口 安吾は、太宰治、石川淳、織田作之助らと共に新戯作派無頼派などとと呼ばれ、戦後の流行作家・評論家としての地位を占めるようになるが、1949(昭和24 )年には、睡眠薬とヒロポンにより中毒症状が昂じ、東大病院の神経科に入院している。日常的には狂暴錯乱的行動が続いているが、書いているものは、健康、明晰であり、天皇制をはじめ戦後のタブーに挑戦し独自の庶民的文明論を展開している。

しかし、私など、年代的なこともあり、戦後、間無しの名声よりも、坂口 安吾と言えば、ヒロポン中毒の錯乱的な行動の持ち主といったイメージが強かったので、坂口 安吾のエッセーや小説を読むようになったのは、ずっと後年のことである。私が初めて、読んだ安吾の小説は、1948(昭和23)年刊行された推理小説の『不連続殺人事件』(1948年刊行)である。それも、私が成人してからの事であり、推理小説が好きな私は、日本推理作家協会賞jや直木賞などを受賞した推理小説は順に読んでいたが、この推理小説も、第1回の横溝正史(本陣殺人事件 ) に続いて、第2回探偵作家クラブ賞(今の日本推理作家協会賞)を受賞している小説だったので読んだものだ。

少年時代から推理小説の熱烈な読者であったという安吾は、アガサ・クリスティを最高の作家として挙げており、『推理小説論』(1950年)の中でも、「推理小説というものは推理をたのしむ小説で、芸術などと無縁である方がむしろ上質品だ。これは高級娯楽の一つで、パズルを解くゲームであり、作者と読者の智恵くらべでもあって、ほかに余念のないものだ。しかし、日本には、探偵小説はあったが、推理小説は殆どなかった。小栗虫太郎などはヴァン・ダインの一番悪い部分の模倣に専一であって、浜尾四郎や甲賀三郎の作品も、謎解きをゲームとして争う場合の推理やトリックの確実さがない。終戦前の探偵文壇は怪奇趣味で、この傾向は今日も残り、推理小説はすくないのである。」・・・として、国内では唯一横溝正史だけを褒め称えているがこれ以外の作家に関しては非常に厳しいコメントを寄せている。『不連続殺人事件』では、世にも恐るべき八つの不連続殺人の裏に秘められた悪魔の意図は何か?読者に挑んだ不滅のトリックは、彼が自慢するだけのことはある。一般人が到底真似しないような退廃的な、あるいは狂気的な生き方だからこそ、あっと驚く創造もつかない作品が生まれるかもしれない。

後になって、彼の作品を呼んでみると彼は、『堕落論』でも、堕落についての哲学的な考え方や思想的な見方は一言も書いていないし、難しい言葉もつかっていない。しかし、素朴な言葉もつかわず、粗野で粗暴な言葉をそのままつかっっている。そして、実感した言葉をそのまま使っている。彼は、世の中で美談になるような「きれいごと」には必ずやインチキやウソが充満していることを見抜いていた。そして、「堕落」あるいは「沈淪(ちんりん)」こそが、ことの事態の本質を見抜くための絶対不可欠の態度だというのである。

そして、彼は、『デカダン文学論』の中で、「私は世のいはゆる健全なる美徳、清貧だの倹約の精神だの、困苦欠乏に耐へる美徳だの、謙譲の美徳などといふものはみんな嫌ひで、美徳ではなく、悪徳だと思つてゐる。」・・といい、最後に、・・「私はデカダンス(虚無的・退廃的な傾向や生活態度)自体を文学の目的とするものではない。私はたゞ人間、そして人間性といふものゝ必然の生き方をもとめ、自我自らを欺くことなく生きたい、といふだけである。私が憎むのは「健全なる」現実の贋道徳で、そこから誠実なる堕落を怖れないことが必要であり、人間自体の偽らざる欲求に復帰することが必要だといふだけである。私はたゞ、私自身として、生きたいだけだ。私は風景の中で安息したいとは思はない。又、安息し得ない人間である。私はたゞ人間を愛す。私を愛す。私の愛するものを愛す。徹頭徹尾愛す。そして、私は私自身を発見しなければならないやうに、私の愛するものを発見しなければならないので、私は堕ちつゞけ、そして、私は書きつゞけるであらう。神よ。わが青春を愛する心の死に至るまで衰へざらんことを。」・・と結んでいる。

彼は、日本人の陥りやすいインチキに溺れる体質を徹底して暴いているのである。

以下参考の「作家別作品リスト:No.1095・坂口安吾 (青空文庫)」では、『堕落論』、『続堕落論』、『白痴 』、『日本文化私観』、『デカダン文学論』、『安吾夜長姫と耳男』ほか多くの作品がネットで読める。有難い時代である。読むと、そこに何かを感じとることができるだろう。

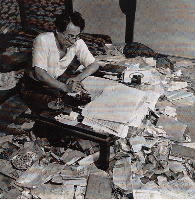

(画像は、「坂口安吾」写真家林忠彦が1947年に撮影。写真家林忠彦は、酒場ルパンで無頼派・坂口安吾と知り合い、安吾の自宅で開かれる「カストリ(メチルアルコールを加えたような密造焼酎のこと)を飲む会」を通じ交友し、自宅の2階の紙屑だらけの仕事場を見て驚嘆し、「足がガタガタ」震えたという。そのとき撮ったこの写真が後に有名になった。画像は、朝日クロニクル・週間20世紀「写真の100年」より)

参考:

坂口安吾 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E5%8F%A3%E5%AE%89%E5%90%BE

坂口安吾デジタルミュージアム

http://www.ango-museum.jp/

牧野信一電子文庫

http://smakino.sakura.ne.jp/

推理小説 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AC

作家別作品リスト:No.1095・坂口安吾 (青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person1095.html#sakuhin_list_1

不連続殺人事件(1977) -goo 映画

http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD18661/index.html

坂口 安吾(さかぐち あんご)、本名は、炳五(へいご)。小説家、エッセイスト。東洋大学文学部印度哲学科卒業。純文学のみならず、歴史小説、推理小説、文芸エッセイまで、幅広く活動した。

1946(昭和21)年に発表したエッセイ『堕落論』、また、翌1947(昭和22)年に発表した小説『白痴』との2作によって、新文学の旗手とされ、人気作家となり、無頼派と呼ばれる作家の一人となり、小説・評論だけでなく、風俗時評やエッセー・探偵小説など多方面に健筆をふるった。

坂口 安吾は、1906(明治39)年10月20日 、新潟の大地主の家に・後妻アサの5男、13人兄弟の12番目として生まれたが、安吾の生まれた頃は家は傾きかけていたようで、安吾は傾いた家計を支えるのに苦労していた母親からも愛されなかったという思いを抱いて成長したという。中学ぐらいまで、破天荒な性格で知られ、余り、登校もせず、餓鬼大将として過ごしていたようだ。そして、1922(大正11)年に、県立新潟中学を退学させられたが、その時、安吾は、自分の机の蓋に「余は偉大なる落伍者となって何時の日にか歴史の中によみがえるであろう」と彫って教室を出たという。そして、東京の豊山(ぶざん)中学(

現・日本大学豊山高等学校)に編入するが、このころから、文学と仏教に強い関心を抱き始めたようだ。

1925(大将14)年、高等小学校の代用教員に採用されるが、翌年教員を辞し、東洋大学文学部印度哲学倫理科(現:インド哲学科)に入学。在学中は睡眠4時間の生活を1年半続けて神経衰弱におちいったという。1930(昭和5)年 東洋大学を卒業後、アテネフランセ の仲間と同人誌を発行し、翌年には、およそ非日本的な「風博士」や「黒谷村」を発表し、牧野信一(以下参考の「牧野信一電子文庫」参照)や、島崎藤村らの賞賛を受け、この頃から新進作家としての地位を獲得したが、その後、文壇的にはあまり恵まれず、当時新進女流作家であった矢田津世子との激しい恋に落ちいて懊悩(おうのう=悩みもだえること)し、酒場のマダムと同棲するようなデカタン(退廃的)な生活を重ねていたようだ。それでいて、確実に身に付いた文明史観をもち、1942(昭和17)年には「日本文化私観」の中で、「寺があって、後に、坊主があるのではなく、坊主があって、寺があるのだ。寺がなくとも、良寛は存在する。若(も)し、我々に仏教が必要ならば、それは坊主が必要なので、寺が必要なのではないのである。京都や奈良の古い寺がみんな焼けても、日本の伝統は微動もしない。日本の建築すら、微動もしない。必要ならば、新らたに造ればいいのである。バラックで、結構だ。・・・見たところのスマートだけでは、真に美なる物とはなり得ない。すべては、実質の問題だ。法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ。必要ならば、法隆寺をとりこわして停車場をつくるがいい。我が民族の光輝ある文化や伝統は、そのことによって決して亡びはしないのである。」といった合理的必然日を訴えている。

こうした過去を背負った安吾は、敗戦の混迷の中でいち早く戦後の本質を把握・洞察していた。終戦直後の1946(昭和21)年のエッセイ『堕落論』と小説『白痴』は、若者をはじめ戦後虚脱していた日本人に大きな衝撃を与えた。特に、『堕落論』では、最後で、「人間。戦争がどんなすさまじい破壊と運命をもって向うにしても人間自体をどう為しうるものでもない。戦争は終った。特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸をふくらませているではないか。人間は変りはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり脆弱(ぜいじゃく)であり、それ故愚かなものであるが、堕ちぬくためには弱すぎる。人間は結局処女を刺殺せずにはいられず、武士道をあみださずにはいられず、天皇を担ぎださずにはいられなくなるであろう。だが他人の処女でなしに自分自身の処女を刺殺し、自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である。」と言って、終戦後の暗澹たる世相の中で、戦時中の倫理を否定し、虚飾からの逸脱・堕落つまり、「堕ちきること」を肯定して多大な反響を呼んだ。

ここから、坂口 安吾は、太宰治、石川淳、織田作之助らと共に新戯作派無頼派などとと呼ばれ、戦後の流行作家・評論家としての地位を占めるようになるが、1949(昭和24 )年には、睡眠薬とヒロポンにより中毒症状が昂じ、東大病院の神経科に入院している。日常的には狂暴錯乱的行動が続いているが、書いているものは、健康、明晰であり、天皇制をはじめ戦後のタブーに挑戦し独自の庶民的文明論を展開している。

しかし、私など、年代的なこともあり、戦後、間無しの名声よりも、坂口 安吾と言えば、ヒロポン中毒の錯乱的な行動の持ち主といったイメージが強かったので、坂口 安吾のエッセーや小説を読むようになったのは、ずっと後年のことである。私が初めて、読んだ安吾の小説は、1948(昭和23)年刊行された推理小説の『不連続殺人事件』(1948年刊行)である。それも、私が成人してからの事であり、推理小説が好きな私は、日本推理作家協会賞jや直木賞などを受賞した推理小説は順に読んでいたが、この推理小説も、第1回の横溝正史(本陣殺人事件 ) に続いて、第2回探偵作家クラブ賞(今の日本推理作家協会賞)を受賞している小説だったので読んだものだ。

少年時代から推理小説の熱烈な読者であったという安吾は、アガサ・クリスティを最高の作家として挙げており、『推理小説論』(1950年)の中でも、「推理小説というものは推理をたのしむ小説で、芸術などと無縁である方がむしろ上質品だ。これは高級娯楽の一つで、パズルを解くゲームであり、作者と読者の智恵くらべでもあって、ほかに余念のないものだ。しかし、日本には、探偵小説はあったが、推理小説は殆どなかった。小栗虫太郎などはヴァン・ダインの一番悪い部分の模倣に専一であって、浜尾四郎や甲賀三郎の作品も、謎解きをゲームとして争う場合の推理やトリックの確実さがない。終戦前の探偵文壇は怪奇趣味で、この傾向は今日も残り、推理小説はすくないのである。」・・・として、国内では唯一横溝正史だけを褒め称えているがこれ以外の作家に関しては非常に厳しいコメントを寄せている。『不連続殺人事件』では、世にも恐るべき八つの不連続殺人の裏に秘められた悪魔の意図は何か?読者に挑んだ不滅のトリックは、彼が自慢するだけのことはある。一般人が到底真似しないような退廃的な、あるいは狂気的な生き方だからこそ、あっと驚く創造もつかない作品が生まれるかもしれない。

後になって、彼の作品を呼んでみると彼は、『堕落論』でも、堕落についての哲学的な考え方や思想的な見方は一言も書いていないし、難しい言葉もつかっていない。しかし、素朴な言葉もつかわず、粗野で粗暴な言葉をそのままつかっっている。そして、実感した言葉をそのまま使っている。彼は、世の中で美談になるような「きれいごと」には必ずやインチキやウソが充満していることを見抜いていた。そして、「堕落」あるいは「沈淪(ちんりん)」こそが、ことの事態の本質を見抜くための絶対不可欠の態度だというのである。

そして、彼は、『デカダン文学論』の中で、「私は世のいはゆる健全なる美徳、清貧だの倹約の精神だの、困苦欠乏に耐へる美徳だの、謙譲の美徳などといふものはみんな嫌ひで、美徳ではなく、悪徳だと思つてゐる。」・・といい、最後に、・・「私はデカダンス(虚無的・退廃的な傾向や生活態度)自体を文学の目的とするものではない。私はたゞ人間、そして人間性といふものゝ必然の生き方をもとめ、自我自らを欺くことなく生きたい、といふだけである。私が憎むのは「健全なる」現実の贋道徳で、そこから誠実なる堕落を怖れないことが必要であり、人間自体の偽らざる欲求に復帰することが必要だといふだけである。私はたゞ、私自身として、生きたいだけだ。私は風景の中で安息したいとは思はない。又、安息し得ない人間である。私はたゞ人間を愛す。私を愛す。私の愛するものを愛す。徹頭徹尾愛す。そして、私は私自身を発見しなければならないやうに、私の愛するものを発見しなければならないので、私は堕ちつゞけ、そして、私は書きつゞけるであらう。神よ。わが青春を愛する心の死に至るまで衰へざらんことを。」・・と結んでいる。

彼は、日本人の陥りやすいインチキに溺れる体質を徹底して暴いているのである。

以下参考の「作家別作品リスト:No.1095・坂口安吾 (青空文庫)」では、『堕落論』、『続堕落論』、『白痴 』、『日本文化私観』、『デカダン文学論』、『安吾夜長姫と耳男』ほか多くの作品がネットで読める。有難い時代である。読むと、そこに何かを感じとることができるだろう。

(画像は、「坂口安吾」写真家林忠彦が1947年に撮影。写真家林忠彦は、酒場ルパンで無頼派・坂口安吾と知り合い、安吾の自宅で開かれる「カストリ(メチルアルコールを加えたような密造焼酎のこと)を飲む会」を通じ交友し、自宅の2階の紙屑だらけの仕事場を見て驚嘆し、「足がガタガタ」震えたという。そのとき撮ったこの写真が後に有名になった。画像は、朝日クロニクル・週間20世紀「写真の100年」より)

参考:

坂口安吾 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E5%8F%A3%E5%AE%89%E5%90%BE

坂口安吾デジタルミュージアム

http://www.ango-museum.jp/

牧野信一電子文庫

http://smakino.sakura.ne.jp/

推理小説 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AC

作家別作品リスト:No.1095・坂口安吾 (青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person1095.html#sakuhin_list_1

不連続殺人事件(1977) -goo 映画

http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD18661/index.html