日本記念日協会(*1)に登録の記念日に「三姉妹の日」があった。

制定したのは、女性ばかりの姉妹の中でもひときわ華やかで絆が強いとされる長女、次女、三女の三姉妹。その調査・研究を行っている三姉妹総合研究所(*2)だそうだ。記念日の日付は、「ひなまつり」「国際女性デー」など、女性の月ともいえる3月で、3と4で「三姉妹」と読む語呂合わせからだとか・・・。

三姉妹といえば、時代劇ファンの私などが、すぐに思い出すのは、永禄10年(1567年)頃、織田信長の命により近江(現在の滋賀県)の戦国大名・浅井長政と政略結婚させられた信長の妹お市(信長の姪との説もあるようだが・・)と長政との間に出来た「浅井三姉妹、茶々、初、江である。

それぞれ豊臣秀吉・京極高次・徳川秀忠の妻(正室・側室)となった。天下統一を進めた織田信長の妹(姪?)という血筋に生まれ、2度の戦国大名家の没落・落城や両親の死を経験し、その後天下をめぐる豊臣家(羽柴家)と徳川家の天下の覇権争いに深く関わったことから、母・市と並んで戦国の女性の代名詞として語られることが多い。浅井三姉妹それぞれの数奇な運命については、ここで述べなくても、だれもが知っていることだろう(詳しく知りたければ「浅井三姉妹」や、参考*3参照)

上掲の画像は、左:茶々『伝 淀殿像』(奈良県立美術館所蔵)、中:初『常高院像』(常高寺蔵)、右:江『崇源院像』(養源院蔵)

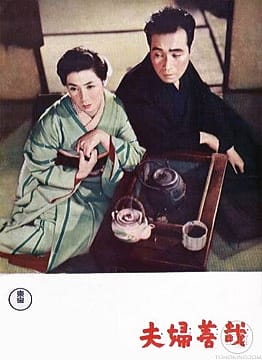

また時代劇でなければ、近代日本文学を代表する文豪の一人谷崎潤一郎が昭和の初期、大阪・船場、そして、わが地元芦屋を舞台に描く長編小説の傑作『細雪』の姉妹を思い出す。いや、これは三人ではなく四人姉妹だったな~。大阪船場で古い暖簾を誇る蒔岡家の「鶴子」「幸子」「雪子」「妙子」の四人姉妹を主人公に、それぞれの生活と運命とを絵巻物風に描いたもの。次女幸子を中心に三女雪子の見合いが軸となり物語が展開する。

上掲は、マイコレクションより、東京宝塚劇場公演の『細雪』(1987 (昭和63)年1月公演のものと思われる。

今は没落して商売を畳んでしまっている船場で指折りの旧家、蒔岡家。生家の没落にもめげず、移りゆく古都の四季の中、その美しさを競う四人の姉妹。長女の鶴子と次女の幸子は、それぞれ養子を迎えて一家を構え、夫と仲良く幸せに暮らしているが、三女の雪子はどこへ出しても恥ずかしくない深窓の令嬢であるにも関わらず、何故か縁談がまとまらない。母を早くに失い、家運が傾きかけた中で育った近代娘四女・妙子の方は、駆け落ち騒ぎを起こしたり、自立を志向するなど、万事に旧弊な本家との間の摩擦が絶えない。

映画に、舞台にと数多く公演されている『細雪』だが、この舞台では、銀行員の辰夫を婿養子に迎えて本家を継ぐ長女・鶴子を淡島千景が、次女・幸子を八千草薫が、三女・由紀子を多岐川裕美が、四女・妙子を熊谷直美が演じている。船場言葉(大阪弁。今吉元の芸人たちがしゃべっている品のない汚い言葉は河内弁である)を奏でる四人姉妹たち・・・。喜び、哀しみ、支え合うそれぞれの愛・・・人生の詩・・・。時を超えて日本人の心に生き続ける永遠の名作である。

この姉妹は、若々しく、よく似ているところもあるが、それぞれの立場のせいか性格は個性豊か。特にこの二人、「時代おくれ、因循姑息」とみえるが「女らしさ、奥ゆかしさ(慎み深く上品であるさま)」という天然の美質をもつ雪子と、その妹で、独立心が強く性的にも奔放な末娘の妙子、性格も価値観も全く異なるこの二人の生き方を対比させて当時の女性像(*4参照)をうまく 表現している(参考*5など読めば4人の性格や気質がわかってくるかも・・・)。

また、洋物の三姉妹といえば、思い出すのは、ロシアの作家アントン・チェーホフの『三人姉妹』だろう。

この戯曲は、田舎町に赴任した軍人一家・プローゾロフ家の三姉妹を主人公に、ロシア革命を目前とした帝政ロシア末期の知識階級の閉塞感を描いた物語である。

上掲の画像は、『三人姉妹』初版時の表紙。三姉妹の顔と、白樺に囲まれた自邸の庭で子守りをするアンドレイ(三姉妹の兄弟)が描かれている。

独身で教師の長女オルガ(独身。教育熱心な父親の方針で、他の兄弟姉妹同様、仏・独・英語ができる。)、中学校教師の夫(クルイギン)に幻滅を感じ結婚生活に不満を抱える次女マーシャ(妻)、人生を歩み始めたばかりの三女イリーナ(独身。モスクワに帰ることと真に愛する人と巡り合い結ばれることを夢見ている)も現実の厳しさを知り、行く末を決めかねている。

高級軍人の一家として過ごした華やかな生活も、父親を亡くしてからはすっかり寂れてしまった。厳格な父親のもと身につけた教養も低俗な田舎町では無用の長物と化し、一家の期待の星であった長男アンドレイ(オリガの弟)も未来の大学教授という一家の期待にもかかわらず、姉妹が軽蔑する土地の娘ナターリヤ(夫の上司と不倫している)と結婚して尻に敷かれている。

姉妹の唯一の希望は、昔暮らしたモスクワへ帰ること。一家が最も輝いていたモスクワ時代を理想化し、夢想することだけが現実の不安を吹き払ってくれる支えになっていた。その町で姉妹が楽しく交流できるのは、父親と同じ軍人たちだけ。この町に駐屯する連隊の将校たちが毎日のように一家を訪れる。ここが、まるでサロン(社交場)のようになっている。

マーシャは夫ある身だが、モスクワから赴任してきた妻子ある身のベルシーニンと恋に落ちるが、この恋は実らず、ヴェルシーニンは軍隊と共に旅立っていった。真実の愛を夢見ていた末娘イリーナは、二人から求愛されていたが、モスクワへ行きたい一心から、現状打破の手段として愛のないトゥーゼンバッハ男爵との結婚を選択(婚約)するが、軍の移動が決まり、一家との別れの時を迎えたその日、彼はイリーナをひそかに愛する恋仇ソリョーヌイと決闘し、殺されてしまう。やがて連隊が町を去って行き、3人姉妹は愛も夢もすべて失うことになる。

この戯曲では、プローゾロフ家の三姉妹と、長男アンドレイの嫁のナターシャとの対比が鮮やか描かれている。子どものためにと、家庭内を仕切り夫を尻に敷くナターシャは卑俗に見えるが、これが現実世界だとしたら「賢母」と評されるタイプの人なのかもしれない。ただ不倫はいけないが・・。

世の中の人はほとんどがナターシャに近くて、何かしらの理想を持っていても、どこかで理想に見切りをつけて、社会に迎合しながら生きていくのだろうが、プローゾロフ家の姉妹たちは、たとえ夢も希望も平穏な生活すら失っても、いつまでも誇り高くしかいられない。ラスト、三人の姉妹は、希望をことごとく打ち砕かれながらも「生きていきましょう。働かなくては」とこれらかも生きていかなくてはならない覚悟を確認し合う。

オリガの言うとおり、今が苦しくても、苦しむ意味がわからなくても、そして自分が苦しんでいた事実さえ、時代の流れとともに忘れ去られていくとしても、やっぱり人は生きていくしかないのであるが、この三姉妹は裕福な生活を送っており、しっかりとした仕事も持っており、悩みを共有できる姉妹もいる。「モスクワに戻る」という夢も、たとえ、仮にモスクワに戻れたとしても、子供時代に戻れるわけもなく、あの時と同じ幸福感はそこにはないはず。彼女たちの願いはそもそもが「ないものねだり」でもあったのだ。

チェーホフは、三人の姉妹達の性格を巧みに描き分け、また、彼女たちが置かれた状況も会話の中で説得力を持って浮かび上がらせている。第三幕、長女のオリガは「結婚は愛でするものではなく、義務でするものだ」とイリーナを諭して男爵との結婚を勧めるが、これは、既に結婚しているマーシャに向けての言葉でもあった。オリガには一家の統治者との自覚が強く、保守的な面が見られる。

日本記念日協会に「姉の日」(12月6日)というのが登録されていたので前にこのブログで書いたことがある(ここ参照)。

漫画家の故畑田国男が提唱した日であり、女性や子供、旅人などを守る聖人、聖ニコラウスにまつわる三姉妹伝説がその日付の由来となっているそうだ(サンタクロースはこの伝承から発展したとする説がある)。

畑田は、「兄弟姉妹型」の研究についての書籍を多く発行し、かって「姉妹型の会」世話人も務めてたことがあるというが、その会がどのような活動をしていたのかは私は良く知らない。

畑田は「兄」(6月6日)「弟」(3月6日)「姉」(12月6日)「妹」(9月6日)にそれぞれ記念日を制定していた。

私は、出生の面で、一子、二子、三子と生まれると、先に生まれてきた子の方が、後から生まれてきた子よりも、DNA的には、頭の良い確立は高いとかいった話を聞いた気がする。本当かどうかは知らないが、遺伝というより、持って生まれた器のようなものはあると思う。ただ、先に生まれてきた子に比べ、後から生まれてきた子は、先に生まれてきた子のモデルがあるため、それをじっと見ていて、先に生まれた子には出来なかったことを学習することが出来るので、その分、上の子よりも、色々学ぶチャンスがあり、確りと育つのだろうと思っているのだが・・・。

私の場合、私は長男であるため、家の跡取り息子として、しつけは厳しかったがそれでも、総領の甚六というのか、要領が悪く、ホヤ!と育ち、親からは怒られてばかり。例えば、子供のころ食事をする時には、厳格な父が上座に一人座り、その前、2列に片側は父親に近い順に長男の私次に、次男、もう一列には母親そして、妹が順に並ぶなど席順も決まっていた(幼少時は畳の上で箱膳を使っていた)。そして、箸の握り方から、食事中のおしゃべりや汁物を吸うのにちょっと音を立てても、食べ方やマナーが悪いといっては、手をパシっとたたかれていたが、弟や妹はそんな私を観察しているので怒られことも少なかったし、また、同じ過ちをしていても私ほどには怒られることもなかった。

ただ、私は初めてできた男の子であるため、親、親戚だけでなく、父が商売をしていたので、多くの人が家に出入りしていたが、そのだれからも大事にし、かわいがられ、必ず私の好きそうなおやつを手土産にもって家へ来ていた(商売上子供の機嫌を取って父に気に入られようとするところもあったようだ)が、弟は私ほど相手にもされていなかった。こんなことも性格に影響してくるか・・・。

三人きょうだいになると、とかく弟のような第二子は浮き易く、独特の人生を歩むことが多いともいう。一方、第一子は子ども達のリーダーとして、良くも悪くも注目を浴びるし、末っ子になると“孫”的要素が入り、ちやほや甘やかされて育つことも多いのだろう(私の家のように、妹は男子2人に次いで三番目にやっと出来た女の子であるため余計だ)。

また、4人(以上)のきょうだいになると、年代差が開くので、第一子は親代わりとなり、3番目以下の存在感が薄くなるかもしれない。家人は、12人兄弟の一番年下のため、学校の父兄会なども母親じゃなく一番上の姉さんが母親代わりに出席していたという。

その人の性質を表す性格(コトバンクも参照)は、人間の特徴的な行動の仕方や考え方を生み出す元になるもので、行動にみられる多様な個体差を説明するために設定された概念であり、他人と違った自分だけの行動の仕方(行動パターン)をもっているという生まれつきの質(たち),品性,人柄のことであるが,現在では通常英語の“character”の訳語として用いられている。この言葉はギリシア語の“kharakter”、「刻み込まれたもの」「彫りつけられたもの」という意味をもっていて、内面的な特性を示すが、一般にキャラクター”とは言わず、パーソナリティー“personality”の訳として人格とともにほぼ同義に用いられているようだ。

言い換えれば、行動の個人差には単に環境的条件(家庭や子育て、親子関係など)の差だけでなく、その人がだれであるかという主体的条件によって決まってくる面がある(*8のパーソナリティ心理学Q&A第3回 育った環境で性格が変わるのか?参照)。

人の性格は十人十色といわれるように多様である。それを一定の理論に基づいた典型的なものによるタイプ(類型)に分類し、その構造を理解しようとする考え方がある。

三姉妹が含まれる女性の分類体系「姉妹型」というものを発案した漫画家の故・畑田国男は、都市と女性のフィールドワークを調査し続けて、数多くのルポルタージュを発表したが、そこから兄弟姉妹の立場が性格を決めるという新しい人間学を発見。

あらゆるジャンルの職業と年代の兄弟、姉妹を調べ、その性格差や活躍度には明確な因果関係(*相関関係と因果関係参照)が見られることを膨大なデーターから導き出したという。

それは、どんなきょうだい(兄弟姉妹)構成で、何番目に生まれて育ってきたかを知ることで、その人の基本的な性格がわかるというもの。つまり、きょうだい関係という後天的な生育環境の要素に着目して、性格や行動原理を決めるのは幼児期の家庭環境にあるという理論の新しい人間学であり、きょうだい学であったそうだ(*2 :「三姉妹総合研究所」の姉妹型とは参照)。

そして、三姉妹総合研究所で実施した「三姉妹アンケート調査」では、姉妹自身による姉妹の性格差を客観的に評価する調査を行った結果、長女、次女、三女それぞれの性格は次のような項目が上位を占めたという。

◆長女 <厳しくしつけられた>・しっかり者、生真面目、穏やか、保守的、社交的

◆次女 <自由気ままに育てられた>・マイペース、気まぐれ、自由奔放、大らか、根気強い

◆三女 <誰からも甘やかされた>・甘えん坊、要領が良い、明朗、人付き合いが良い、のんき

これは、先に述べた私の家の関係にも似ている。ただ、私・長男(ここでは長女)がしっかり者とは言えぬかもしれないが。同じ三人のきょうだいでもそのきょうだい構成(男女の違いや組み合わせの違い、順序の違い)で違ってくるのだろう。

以下参考の*9:「スチュワーデス塾」の”はじめに”のところに書いているところによると、

1960年代以降、アメリカでは、離婚件数が急激に増え(*10参照)社会問題化していた。そこで、心理学教授のヴァルター・トーマンは、2万組以上の離婚カップルを調査し、離婚原因をあらゆる角度から分析。

その結果、同じ性格や気質のカップル同士で、離婚率が高いことが分かった。さらに、分析を進めていくと、末っ子同士のカップルに離婚率が非常に高く、長男と長女同士の結婚も、それに続いて離婚件数が多いとの結果がでた。これはどちらが悪いというのではなく、相性に問題があるとトーマン博士は言っているそうだ。

このスチュワーデス塾の≪相性心理学講座≫には以下のようなものがある。興味のある人は覗かれるとよい。

よい組み合わせ、悪い組み合わせ

きょうだい関係と男女の関係

きょうだい関係と仕事

9つの性格パターン

また以下も参照されるとよい。

生まれ順でわかる9つの性格 - NAVER まとめ

*10:「図録 主要国の離婚率推移」を見ると、日本の離婚率も、1990年代後半から上昇しており、国内的には問題視する場合が多いが、上昇程度、変化のスピードなどで、世界の動きの中では、まだ、マイルドな動きとなっているという。

世界では日本のような皆婚慣習を維持している国は珍しくなっており、男女のカップルの解消は必ずしも離婚率でたどれない状況になっている婚外子(婚姻届を出していない男女間に生まれた子。非嫡出子)割合が半数を超える国も増えている(図録1520参照)。欧米の離婚率の低下傾向(1980年代以降)はそもそも婚姻関係自体が少なくなってきているからという要因も無視できないというが・・・。

日本でも、普通離婚率は1883年(明治16年)には「3.38」であったが、大正・昭和期にかけて低下し、1935年には「0.70」となった。その後1950年前後(「約1」)および1984年(「1.51」)に二度の山を形成したが、1990年代から再び上昇し、2002年(平成14)には「2.30」を記録していたが、その後、少しづつ低下し2014年(平成24年)「1.77」(*11のここ参照)となっている。この数字は、人口1,000人当たりの離婚件数を表している。

しかし、一方で、人口1,000人当たりの婚姻件数を表した婚姻率も「5,1」と減少しており、5,1組が結婚し、そのうち1,77組が離婚している。つまり、離婚する夫婦が34,7%と、3組に1組もいる時代になっているのである。

我が国では、出生する子どもの約98%が婚姻関係にある男女の嫡出子であることから、結婚年齢や生涯未婚率の上昇が、出生数に一定の影響を与えていると考えられるが、厚生労働省が発表した『平成25年版 厚生労働白書』(*12)の「第2章第2節結婚に関する意識」に、見られるように、かつては皆婚規範が強く、特別な理由がない限り人生の中で結婚することが当たり前とする意識が一般的だったが、近年では高い年齢に至るまで未婚に留まる人々が増え、結婚を選択的行為として捉える見方が広まっている。

これは、内閣府の「男女共同参画に関する世論調査」(平成21年10月調査)を見ても、結婚について「どちらかといえば賛成」を含めると70.0%が「結婚は個人の自由である」と考えており、1992(平成4)年時点(62.7%)と比較すると、約7ポイント増加しているという(*13参照)。

また、内閣府の『国民生活白書』(平成13年版)の第1章 家族を巡る潮流変化の結婚することに対する意識の変化を見ると、以下のようにある。

近年の未婚化、晩婚化の第一の原因としては、相手が見つかるまでは結婚しなくてもいいという人が多いことがあげられる。なお、結婚相手の条件としてもっとも重視するものについて、当府「国民生活選好度調査」(97年。)では、性格が合うことをあげる人の割合(64.3%)が高くなっており、精神的なつながりが重視されているようである・・・と(第1-16図)。

このように「性格が合う」ことを結婚相手の条件としてあげる人が多いのであれば、今日のテーマ―である、前述したような「きょうだいの性格パターン」等を参考にして、自分に合いそうな相手を見つけ、もっと子供も産んでもらわないと日本は大変なことになる。

我が国では、年々出生数は減少し、2014年(平成24年)の合計(特殊)出生率(出産が可能な年齢の女性が生涯に産む子ども数)は1.42人となっており微増傾向ではあるものの、欧米諸国と比較するとなお低い水準にとどまっており、合計特殊出生率は、2023年には1.08人台まで低下し、その後わずかに上昇を示して2060年には1.12人へと推移するも、総人口は、2044年に1億人を割り、2060年には7,997万人になるものと推計されているそうだから・・・(*14:『少子化社会対策白書』(*14)平成25年版の第1節 近年の出生率の推移も参照)。

*1:日本記念日協会

http://www.kinenbi.gr.jp/

*2 :三姉妹総合研究所

http://www.sanshimai.jp/

*3:浅井3姉妹(茶々、初、江)はどのような性格だったのでしょう-Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1170968251

*4:男の本音…男性が望む理想の女性像10選 | 女性の美学

http://josei-bigaku.jp/love/risounojosei44405/

*5 :『細雪』の四姉妹 ( 小説 ) - Shadowlands

http://blogs.yahoo.co.jp/farida_firdaus07/19928848.html

*6:チェーホフ作「三人姉妹」について。その1 |

http://yuzo-goroku.jugem.jp/?eid=3363

*7:木村敦夫 チェーホフ劇におけるコミュニケーションの問題

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~slav/01dep_slav/thesis/kimura.html

*8:日本パーソナリティ心理学会

http://jspp.gr.jp/

*9:スチュワーデス塾

http://www.stwds.com/index.html

*10:図録 主要国の離婚率推移(1947年~)

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9120.html

*11:人口動態調査 結果の概要|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

*12:白書、年次報告書|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

*13:内閣府:世論調査:男女共同参画社会に関する世論調査

http://survey.gov-online.go.jp/h21/h21-danjo/index.html

*14:内閣府HP

http://www.cao.go.jp/

国立社会保障・人口問題研究所

http://www.ipss.go.jp/index.asp

制定したのは、女性ばかりの姉妹の中でもひときわ華やかで絆が強いとされる長女、次女、三女の三姉妹。その調査・研究を行っている三姉妹総合研究所(*2)だそうだ。記念日の日付は、「ひなまつり」「国際女性デー」など、女性の月ともいえる3月で、3と4で「三姉妹」と読む語呂合わせからだとか・・・。

三姉妹といえば、時代劇ファンの私などが、すぐに思い出すのは、永禄10年(1567年)頃、織田信長の命により近江(現在の滋賀県)の戦国大名・浅井長政と政略結婚させられた信長の妹お市(信長の姪との説もあるようだが・・)と長政との間に出来た「浅井三姉妹、茶々、初、江である。

それぞれ豊臣秀吉・京極高次・徳川秀忠の妻(正室・側室)となった。天下統一を進めた織田信長の妹(姪?)という血筋に生まれ、2度の戦国大名家の没落・落城や両親の死を経験し、その後天下をめぐる豊臣家(羽柴家)と徳川家の天下の覇権争いに深く関わったことから、母・市と並んで戦国の女性の代名詞として語られることが多い。浅井三姉妹それぞれの数奇な運命については、ここで述べなくても、だれもが知っていることだろう(詳しく知りたければ「浅井三姉妹」や、参考*3参照)

上掲の画像は、左:茶々『伝 淀殿像』(奈良県立美術館所蔵)、中:初『常高院像』(常高寺蔵)、右:江『崇源院像』(養源院蔵)

また時代劇でなければ、近代日本文学を代表する文豪の一人谷崎潤一郎が昭和の初期、大阪・船場、そして、わが地元芦屋を舞台に描く長編小説の傑作『細雪』の姉妹を思い出す。いや、これは三人ではなく四人姉妹だったな~。大阪船場で古い暖簾を誇る蒔岡家の「鶴子」「幸子」「雪子」「妙子」の四人姉妹を主人公に、それぞれの生活と運命とを絵巻物風に描いたもの。次女幸子を中心に三女雪子の見合いが軸となり物語が展開する。

上掲は、マイコレクションより、東京宝塚劇場公演の『細雪』(1987 (昭和63)年1月公演のものと思われる。

今は没落して商売を畳んでしまっている船場で指折りの旧家、蒔岡家。生家の没落にもめげず、移りゆく古都の四季の中、その美しさを競う四人の姉妹。長女の鶴子と次女の幸子は、それぞれ養子を迎えて一家を構え、夫と仲良く幸せに暮らしているが、三女の雪子はどこへ出しても恥ずかしくない深窓の令嬢であるにも関わらず、何故か縁談がまとまらない。母を早くに失い、家運が傾きかけた中で育った近代娘四女・妙子の方は、駆け落ち騒ぎを起こしたり、自立を志向するなど、万事に旧弊な本家との間の摩擦が絶えない。

映画に、舞台にと数多く公演されている『細雪』だが、この舞台では、銀行員の辰夫を婿養子に迎えて本家を継ぐ長女・鶴子を淡島千景が、次女・幸子を八千草薫が、三女・由紀子を多岐川裕美が、四女・妙子を熊谷直美が演じている。船場言葉(大阪弁。今吉元の芸人たちがしゃべっている品のない汚い言葉は河内弁である)を奏でる四人姉妹たち・・・。喜び、哀しみ、支え合うそれぞれの愛・・・人生の詩・・・。時を超えて日本人の心に生き続ける永遠の名作である。

この姉妹は、若々しく、よく似ているところもあるが、それぞれの立場のせいか性格は個性豊か。特にこの二人、「時代おくれ、因循姑息」とみえるが「女らしさ、奥ゆかしさ(慎み深く上品であるさま)」という天然の美質をもつ雪子と、その妹で、独立心が強く性的にも奔放な末娘の妙子、性格も価値観も全く異なるこの二人の生き方を対比させて当時の女性像(*4参照)をうまく 表現している(参考*5など読めば4人の性格や気質がわかってくるかも・・・)。

また、洋物の三姉妹といえば、思い出すのは、ロシアの作家アントン・チェーホフの『三人姉妹』だろう。

この戯曲は、田舎町に赴任した軍人一家・プローゾロフ家の三姉妹を主人公に、ロシア革命を目前とした帝政ロシア末期の知識階級の閉塞感を描いた物語である。

上掲の画像は、『三人姉妹』初版時の表紙。三姉妹の顔と、白樺に囲まれた自邸の庭で子守りをするアンドレイ(三姉妹の兄弟)が描かれている。

独身で教師の長女オルガ(独身。教育熱心な父親の方針で、他の兄弟姉妹同様、仏・独・英語ができる。)、中学校教師の夫(クルイギン)に幻滅を感じ結婚生活に不満を抱える次女マーシャ(妻)、人生を歩み始めたばかりの三女イリーナ(独身。モスクワに帰ることと真に愛する人と巡り合い結ばれることを夢見ている)も現実の厳しさを知り、行く末を決めかねている。

高級軍人の一家として過ごした華やかな生活も、父親を亡くしてからはすっかり寂れてしまった。厳格な父親のもと身につけた教養も低俗な田舎町では無用の長物と化し、一家の期待の星であった長男アンドレイ(オリガの弟)も未来の大学教授という一家の期待にもかかわらず、姉妹が軽蔑する土地の娘ナターリヤ(夫の上司と不倫している)と結婚して尻に敷かれている。

姉妹の唯一の希望は、昔暮らしたモスクワへ帰ること。一家が最も輝いていたモスクワ時代を理想化し、夢想することだけが現実の不安を吹き払ってくれる支えになっていた。その町で姉妹が楽しく交流できるのは、父親と同じ軍人たちだけ。この町に駐屯する連隊の将校たちが毎日のように一家を訪れる。ここが、まるでサロン(社交場)のようになっている。

マーシャは夫ある身だが、モスクワから赴任してきた妻子ある身のベルシーニンと恋に落ちるが、この恋は実らず、ヴェルシーニンは軍隊と共に旅立っていった。真実の愛を夢見ていた末娘イリーナは、二人から求愛されていたが、モスクワへ行きたい一心から、現状打破の手段として愛のないトゥーゼンバッハ男爵との結婚を選択(婚約)するが、軍の移動が決まり、一家との別れの時を迎えたその日、彼はイリーナをひそかに愛する恋仇ソリョーヌイと決闘し、殺されてしまう。やがて連隊が町を去って行き、3人姉妹は愛も夢もすべて失うことになる。

この戯曲では、プローゾロフ家の三姉妹と、長男アンドレイの嫁のナターシャとの対比が鮮やか描かれている。子どものためにと、家庭内を仕切り夫を尻に敷くナターシャは卑俗に見えるが、これが現実世界だとしたら「賢母」と評されるタイプの人なのかもしれない。ただ不倫はいけないが・・。

世の中の人はほとんどがナターシャに近くて、何かしらの理想を持っていても、どこかで理想に見切りをつけて、社会に迎合しながら生きていくのだろうが、プローゾロフ家の姉妹たちは、たとえ夢も希望も平穏な生活すら失っても、いつまでも誇り高くしかいられない。ラスト、三人の姉妹は、希望をことごとく打ち砕かれながらも「生きていきましょう。働かなくては」とこれらかも生きていかなくてはならない覚悟を確認し合う。

オリガの言うとおり、今が苦しくても、苦しむ意味がわからなくても、そして自分が苦しんでいた事実さえ、時代の流れとともに忘れ去られていくとしても、やっぱり人は生きていくしかないのであるが、この三姉妹は裕福な生活を送っており、しっかりとした仕事も持っており、悩みを共有できる姉妹もいる。「モスクワに戻る」という夢も、たとえ、仮にモスクワに戻れたとしても、子供時代に戻れるわけもなく、あの時と同じ幸福感はそこにはないはず。彼女たちの願いはそもそもが「ないものねだり」でもあったのだ。

チェーホフは、三人の姉妹達の性格を巧みに描き分け、また、彼女たちが置かれた状況も会話の中で説得力を持って浮かび上がらせている。第三幕、長女のオリガは「結婚は愛でするものではなく、義務でするものだ」とイリーナを諭して男爵との結婚を勧めるが、これは、既に結婚しているマーシャに向けての言葉でもあった。オリガには一家の統治者との自覚が強く、保守的な面が見られる。

日本記念日協会に「姉の日」(12月6日)というのが登録されていたので前にこのブログで書いたことがある(ここ参照)。

漫画家の故畑田国男が提唱した日であり、女性や子供、旅人などを守る聖人、聖ニコラウスにまつわる三姉妹伝説がその日付の由来となっているそうだ(サンタクロースはこの伝承から発展したとする説がある)。

畑田は、「兄弟姉妹型」の研究についての書籍を多く発行し、かって「姉妹型の会」世話人も務めてたことがあるというが、その会がどのような活動をしていたのかは私は良く知らない。

畑田は「兄」(6月6日)「弟」(3月6日)「姉」(12月6日)「妹」(9月6日)にそれぞれ記念日を制定していた。

私は、出生の面で、一子、二子、三子と生まれると、先に生まれてきた子の方が、後から生まれてきた子よりも、DNA的には、頭の良い確立は高いとかいった話を聞いた気がする。本当かどうかは知らないが、遺伝というより、持って生まれた器のようなものはあると思う。ただ、先に生まれてきた子に比べ、後から生まれてきた子は、先に生まれてきた子のモデルがあるため、それをじっと見ていて、先に生まれた子には出来なかったことを学習することが出来るので、その分、上の子よりも、色々学ぶチャンスがあり、確りと育つのだろうと思っているのだが・・・。

私の場合、私は長男であるため、家の跡取り息子として、しつけは厳しかったがそれでも、総領の甚六というのか、要領が悪く、ホヤ!と育ち、親からは怒られてばかり。例えば、子供のころ食事をする時には、厳格な父が上座に一人座り、その前、2列に片側は父親に近い順に長男の私次に、次男、もう一列には母親そして、妹が順に並ぶなど席順も決まっていた(幼少時は畳の上で箱膳を使っていた)。そして、箸の握り方から、食事中のおしゃべりや汁物を吸うのにちょっと音を立てても、食べ方やマナーが悪いといっては、手をパシっとたたかれていたが、弟や妹はそんな私を観察しているので怒られことも少なかったし、また、同じ過ちをしていても私ほどには怒られることもなかった。

ただ、私は初めてできた男の子であるため、親、親戚だけでなく、父が商売をしていたので、多くの人が家に出入りしていたが、そのだれからも大事にし、かわいがられ、必ず私の好きそうなおやつを手土産にもって家へ来ていた(商売上子供の機嫌を取って父に気に入られようとするところもあったようだ)が、弟は私ほど相手にもされていなかった。こんなことも性格に影響してくるか・・・。

三人きょうだいになると、とかく弟のような第二子は浮き易く、独特の人生を歩むことが多いともいう。一方、第一子は子ども達のリーダーとして、良くも悪くも注目を浴びるし、末っ子になると“孫”的要素が入り、ちやほや甘やかされて育つことも多いのだろう(私の家のように、妹は男子2人に次いで三番目にやっと出来た女の子であるため余計だ)。

また、4人(以上)のきょうだいになると、年代差が開くので、第一子は親代わりとなり、3番目以下の存在感が薄くなるかもしれない。家人は、12人兄弟の一番年下のため、学校の父兄会なども母親じゃなく一番上の姉さんが母親代わりに出席していたという。

その人の性質を表す性格(コトバンクも参照)は、人間の特徴的な行動の仕方や考え方を生み出す元になるもので、行動にみられる多様な個体差を説明するために設定された概念であり、他人と違った自分だけの行動の仕方(行動パターン)をもっているという生まれつきの質(たち),品性,人柄のことであるが,現在では通常英語の“character”の訳語として用いられている。この言葉はギリシア語の“kharakter”、「刻み込まれたもの」「彫りつけられたもの」という意味をもっていて、内面的な特性を示すが、一般にキャラクター”とは言わず、パーソナリティー“personality”の訳として人格とともにほぼ同義に用いられているようだ。

言い換えれば、行動の個人差には単に環境的条件(家庭や子育て、親子関係など)の差だけでなく、その人がだれであるかという主体的条件によって決まってくる面がある(*8のパーソナリティ心理学Q&A第3回 育った環境で性格が変わるのか?参照)。

人の性格は十人十色といわれるように多様である。それを一定の理論に基づいた典型的なものによるタイプ(類型)に分類し、その構造を理解しようとする考え方がある。

三姉妹が含まれる女性の分類体系「姉妹型」というものを発案した漫画家の故・畑田国男は、都市と女性のフィールドワークを調査し続けて、数多くのルポルタージュを発表したが、そこから兄弟姉妹の立場が性格を決めるという新しい人間学を発見。

あらゆるジャンルの職業と年代の兄弟、姉妹を調べ、その性格差や活躍度には明確な因果関係(*相関関係と因果関係参照)が見られることを膨大なデーターから導き出したという。

それは、どんなきょうだい(兄弟姉妹)構成で、何番目に生まれて育ってきたかを知ることで、その人の基本的な性格がわかるというもの。つまり、きょうだい関係という後天的な生育環境の要素に着目して、性格や行動原理を決めるのは幼児期の家庭環境にあるという理論の新しい人間学であり、きょうだい学であったそうだ(*2 :「三姉妹総合研究所」の姉妹型とは参照)。

そして、三姉妹総合研究所で実施した「三姉妹アンケート調査」では、姉妹自身による姉妹の性格差を客観的に評価する調査を行った結果、長女、次女、三女それぞれの性格は次のような項目が上位を占めたという。

◆長女 <厳しくしつけられた>・しっかり者、生真面目、穏やか、保守的、社交的

◆次女 <自由気ままに育てられた>・マイペース、気まぐれ、自由奔放、大らか、根気強い

◆三女 <誰からも甘やかされた>・甘えん坊、要領が良い、明朗、人付き合いが良い、のんき

これは、先に述べた私の家の関係にも似ている。ただ、私・長男(ここでは長女)がしっかり者とは言えぬかもしれないが。同じ三人のきょうだいでもそのきょうだい構成(男女の違いや組み合わせの違い、順序の違い)で違ってくるのだろう。

以下参考の*9:「スチュワーデス塾」の”はじめに”のところに書いているところによると、

1960年代以降、アメリカでは、離婚件数が急激に増え(*10参照)社会問題化していた。そこで、心理学教授のヴァルター・トーマンは、2万組以上の離婚カップルを調査し、離婚原因をあらゆる角度から分析。

その結果、同じ性格や気質のカップル同士で、離婚率が高いことが分かった。さらに、分析を進めていくと、末っ子同士のカップルに離婚率が非常に高く、長男と長女同士の結婚も、それに続いて離婚件数が多いとの結果がでた。これはどちらが悪いというのではなく、相性に問題があるとトーマン博士は言っているそうだ。

このスチュワーデス塾の≪相性心理学講座≫には以下のようなものがある。興味のある人は覗かれるとよい。

よい組み合わせ、悪い組み合わせ

きょうだい関係と男女の関係

きょうだい関係と仕事

9つの性格パターン

また以下も参照されるとよい。

生まれ順でわかる9つの性格 - NAVER まとめ

*10:「図録 主要国の離婚率推移」を見ると、日本の離婚率も、1990年代後半から上昇しており、国内的には問題視する場合が多いが、上昇程度、変化のスピードなどで、世界の動きの中では、まだ、マイルドな動きとなっているという。

世界では日本のような皆婚慣習を維持している国は珍しくなっており、男女のカップルの解消は必ずしも離婚率でたどれない状況になっている婚外子(婚姻届を出していない男女間に生まれた子。非嫡出子)割合が半数を超える国も増えている(図録1520参照)。欧米の離婚率の低下傾向(1980年代以降)はそもそも婚姻関係自体が少なくなってきているからという要因も無視できないというが・・・。

日本でも、普通離婚率は1883年(明治16年)には「3.38」であったが、大正・昭和期にかけて低下し、1935年には「0.70」となった。その後1950年前後(「約1」)および1984年(「1.51」)に二度の山を形成したが、1990年代から再び上昇し、2002年(平成14)には「2.30」を記録していたが、その後、少しづつ低下し2014年(平成24年)「1.77」(*11のここ参照)となっている。この数字は、人口1,000人当たりの離婚件数を表している。

しかし、一方で、人口1,000人当たりの婚姻件数を表した婚姻率も「5,1」と減少しており、5,1組が結婚し、そのうち1,77組が離婚している。つまり、離婚する夫婦が34,7%と、3組に1組もいる時代になっているのである。

我が国では、出生する子どもの約98%が婚姻関係にある男女の嫡出子であることから、結婚年齢や生涯未婚率の上昇が、出生数に一定の影響を与えていると考えられるが、厚生労働省が発表した『平成25年版 厚生労働白書』(*12)の「第2章第2節結婚に関する意識」に、見られるように、かつては皆婚規範が強く、特別な理由がない限り人生の中で結婚することが当たり前とする意識が一般的だったが、近年では高い年齢に至るまで未婚に留まる人々が増え、結婚を選択的行為として捉える見方が広まっている。

これは、内閣府の「男女共同参画に関する世論調査」(平成21年10月調査)を見ても、結婚について「どちらかといえば賛成」を含めると70.0%が「結婚は個人の自由である」と考えており、1992(平成4)年時点(62.7%)と比較すると、約7ポイント増加しているという(*13参照)。

また、内閣府の『国民生活白書』(平成13年版)の第1章 家族を巡る潮流変化の結婚することに対する意識の変化を見ると、以下のようにある。

近年の未婚化、晩婚化の第一の原因としては、相手が見つかるまでは結婚しなくてもいいという人が多いことがあげられる。なお、結婚相手の条件としてもっとも重視するものについて、当府「国民生活選好度調査」(97年。)では、性格が合うことをあげる人の割合(64.3%)が高くなっており、精神的なつながりが重視されているようである・・・と(第1-16図)。

このように「性格が合う」ことを結婚相手の条件としてあげる人が多いのであれば、今日のテーマ―である、前述したような「きょうだいの性格パターン」等を参考にして、自分に合いそうな相手を見つけ、もっと子供も産んでもらわないと日本は大変なことになる。

我が国では、年々出生数は減少し、2014年(平成24年)の合計(特殊)出生率(出産が可能な年齢の女性が生涯に産む子ども数)は1.42人となっており微増傾向ではあるものの、欧米諸国と比較するとなお低い水準にとどまっており、合計特殊出生率は、2023年には1.08人台まで低下し、その後わずかに上昇を示して2060年には1.12人へと推移するも、総人口は、2044年に1億人を割り、2060年には7,997万人になるものと推計されているそうだから・・・(*14:『少子化社会対策白書』(*14)平成25年版の第1節 近年の出生率の推移も参照)。

*1:日本記念日協会

http://www.kinenbi.gr.jp/

*2 :三姉妹総合研究所

http://www.sanshimai.jp/

*3:浅井3姉妹(茶々、初、江)はどのような性格だったのでしょう-Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1170968251

*4:男の本音…男性が望む理想の女性像10選 | 女性の美学

http://josei-bigaku.jp/love/risounojosei44405/

*5 :『細雪』の四姉妹 ( 小説 ) - Shadowlands

http://blogs.yahoo.co.jp/farida_firdaus07/19928848.html

*6:チェーホフ作「三人姉妹」について。その1 |

http://yuzo-goroku.jugem.jp/?eid=3363

*7:木村敦夫 チェーホフ劇におけるコミュニケーションの問題

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~slav/01dep_slav/thesis/kimura.html

*8:日本パーソナリティ心理学会

http://jspp.gr.jp/

*9:スチュワーデス塾

http://www.stwds.com/index.html

*10:図録 主要国の離婚率推移(1947年~)

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9120.html

*11:人口動態調査 結果の概要|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

*12:白書、年次報告書|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

*13:内閣府:世論調査:男女共同参画社会に関する世論調査

http://survey.gov-online.go.jp/h21/h21-danjo/index.html

*14:内閣府HP

http://www.cao.go.jp/

国立社会保障・人口問題研究所

http://www.ipss.go.jp/index.asp