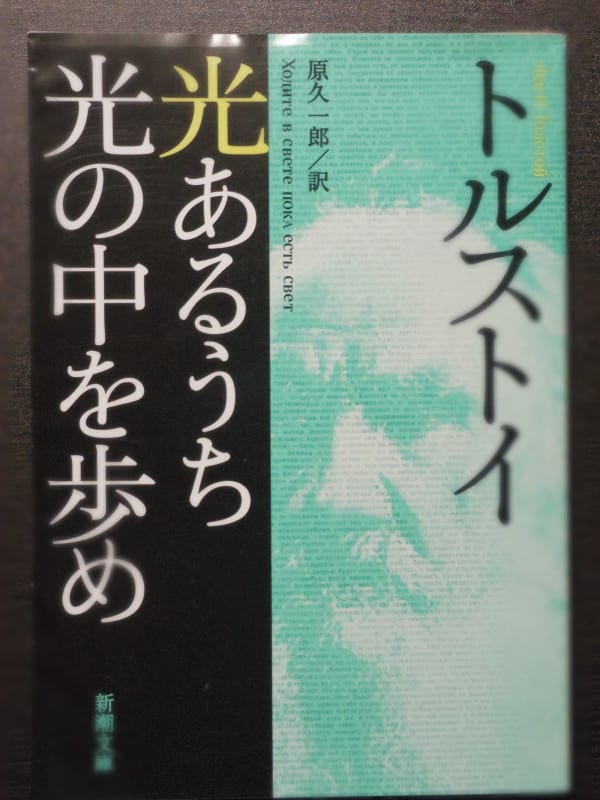

原久一郎訳 新潮文庫

表紙の写真は先日まとめて撮ったものだが、隅が妙にぼけている。。PLフィルターが曇ってる?

書店の外国文学コーナーを見ていたら、これが平積み、というか表紙をこちら側に向けて展示してあった。ので、読んでみることに。

原始キリスト教時代、キリキヤの国タルソの町で、宝石商を営むユヴェナリスの息子ユリウスと、その学友パンフィリウスの物語。

パンフィリウスは家庭の都合で学問半ばで町を去る。ユリウスが次にパンフィリウスに出会った時、彼はキリスト教徒になっていた。

パンフィリウスは自分たちの暮らしを一度見てほしいと、ユリウスに説くが、ユリウスは内心心惹かれながらもすぐには行動せず、やがて日常生活にかまけて友のことを忘れる。

以後、ユリウスは金持ちの子息らしく、放蕩にふけったり、親と確執を起こしたり、また改心して身を固めてみるが、すぐに結婚生活に飽いたりと、俗世間にまみれて心安らぐことができずにいた。パンフィリウスはそんな彼の節目節目に姿を見せ、再び彼をキリスト教徒のもとに誘う。ユリウスはその度に神の道へ導かれようとするが、偶々出会った通行人に説得されたりして、なかなか心が固まらずにいる。

そうしているうちに、ユリウスの息子も成人し、自分がそうであったように遊戯にふけり、親を失望させるような行為をとる。かつて彼よりも改宗に熱心だった妻も今は亡く、自分は政治的に危うい立場に立たされている。

ユリウスは妻の部屋に行き、福音書を見つけて開いてみる。

『すべて疲れたる者、また重荷を負える者はわれに来たれ。われ汝らを休ません』

ついに彼は友の暮らすを訪ねる。パンフィリウスは来訪を喜び、ここでは今葡萄の収穫をしているから、明日それを手伝ってほしいという。

「どこが君のいるべき場所か、君は自分でわかるでしょう」

翌朝、ユリウスは葡萄畑に行き、まず若木がたくさんの房を垂らしているところに行く。しかし、そこは若者たちがおおぜいで収穫をしており、自分の場所を見つけることはできなかった。

彼は先に進み、少し古い葡萄畑に行く。実はやや少ない。しかし、そこではみな二人ずつ組になって働いており、彼のすべき仕事はなかった。

さらに進むと、老木の生える畑があった。畑は空っぽで、一粒の房もないように思われた。

「全くそうだ、俺の生涯もこのとおりだ」と彼はつぶやいた。

「もし俺が、最初の機会にここにきていたら、俺の生涯も最初の畑の果実のようだったろう。二度目に思い立ってきていたら、二番目の畑の果実のようだったろう。だが、現在の俺の生活は-ただ焚き付けに役立つだけの、老いぼれた蔓とおなじことだ」

ユリウスは自分の生涯を振り返り、驚き、悲しむ。

「俺は何の役にも立たない。今となってはもう何一つできない」

すると突然、老人から声をかけられる。

「働きなさいよ、兄弟」

老人から房の探し方を教わり、いくつかの房を見つける。

老人は言う。

「『光あるうち光の中を歩め』と我々の教祖は言われた。嘆くな、お若いの。我々は一人残らず神の子で、下僕なのだ。神のもとには大きいもの小さいものなどありはせぬ。あるのはただ、真っすぐなものとまがったものばかりじゃ。過ぎ去ったこと、大きいこと、また小さいことを考えるな。」

こうしてユリウスは安心し、喜びのうちに長く生きた。

というような、お話でした。

キリスト教の寓話には詳しくないが、おそらく物語自体はトルストイの創作なのだろう。

とりあえず、福音書の引用であるとか、そういうことは置いておくとしよう。

で、最近自分の歩んできた道を振り返りながら、嘆くことしきりの僕としては、なんだか身につまされる話ではあるなあ、と思いながら読んだ。

中学生の時に、アンドレ・ジイドなどを読んだが、まだ人生の何たるかをわからない若いころに読んで、どれだけのことがつかめたのかどうか。野口悠紀雄教授は、世界的な文学作品の主人公はたいてい、若者であり、文学は若い人のものだ、とか言った(ような気がする)。が、人生経験積を積まないと、身に染みてわからない文学というのもあるのではないかな。。

もっとも、ここで老境に入ったユリウスに共感したとして、それがトルストイの意図したとおりの共感かというと、そうではないだろうな、とも思うのだけど。

いやあ・・。