眼は写真と違って、光を感じる視細胞が網膜上にかたよって分布しています。

色を感じる錐体細胞は中心2度のごく狭い範囲に集中し、色を感じない桿体細胞の密度も中心から遠ざかると下がるので、周辺視野の画像情報量は少なくなります。

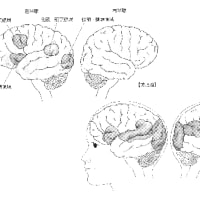

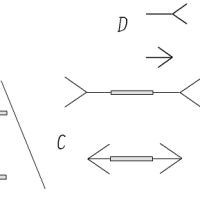

図は中心窩のすぐ近くの周辺視野に映った像と、離れた部分の周辺視野に映った像をイメージ化したものです。

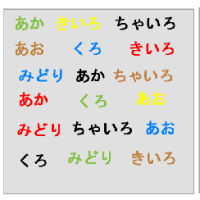

中心窩の近くの場合は少しハッキリしない部分がありますが、かなだけでなく漢字もどうにか認識することが出来ます。

しかし「憂鬱」のように画数の多い込み入った漢字だと識別するのは難しく、文脈などから判断しないと読めません。

右側のように中心から離れた部分では、あらかじめ文字の見当がついていないと漢字は判読できません。

ひらがなはある程度視細胞が少ない周辺視野に映っても判読できますが、漢字になるとほとんど識別できなくなります。

写真の場合はぼやけているのは焦点が合わないからですが、目の周辺視野は光の情報を感じる視細胞自体が少ないので、画像情報の密度が低いのです。

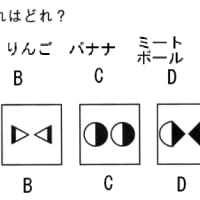

速読法のなかにはページ全体を見て、写真のようにページの中の文字を一気に読み取るようなことが可能だとするものがあります。

いわゆるフォトリーディングとよばれるものですが、これは可能なのでしょうか。

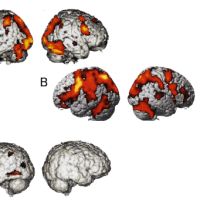

視線を動かさないでページ全体を見た場合は、中心窩に映る部分はごく一部なので、ほとんどの部分は周辺視野に映ります。

見えてはいてもぼやけて判読できない文字が多くなるので、目を動かして判読できる視野の範囲を見ていけばよいのですが、それではフォトリーディングとはいえません。

ページ全体を見れば、文字が見えているという感じはするのですが、中心から遠い周辺視野の文字は判読できません。

誰でも超人願望のようなものがあるので、見ただけでページ全体が読めてしまうといわれれば気が動くかもしれませんが、原理的には無理です。

文字を見るのは光の速度は脳の神経伝達速度に比べ桁違いに速いので、見るだけなら速く見ることは出来ますが、見た情報を処理して理解するのには時間がかかります。

あまりたくさんの情報をいちどに受け取っても、処理の時間はかえって遅くなるので、あらかじめ情報の取捨選択を行わない限り、多くの情報をいちどの取り込むのは無駄であるだけではなく逆効果です。

文字を読むとき中心視野だけに注意を集中していては、文字をとらえる範囲が狭くなりすぎて理解がとどこおるので、周辺視野の活用が必要なのですが、周辺視野の文字がいっぺんにすべて処理できると考えるべきではありません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます