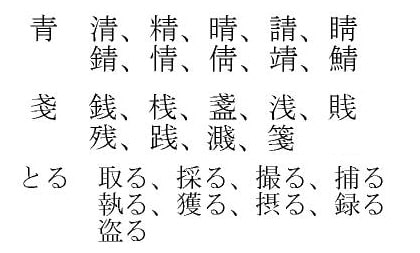

「一番」という単語は「いちばん」とも「ひとつがい」とも読めます。

「いちばん」と音読みするときの番は順番のことですが、「つがい」と訓読みするときは「ペア」の意味です。

訓読みのほうはもともとの漢字の意味ではなく、日本で与えた意味です。

もしもともと「番」に「つがい」という意味があれば「いちばん」と読んで「ひとつがい」という意味となるはずです。

漢字は文字自体が意味を持つというふうにいわれても、日本人が漢字を使う場合は、独自に意味づけをしているのですから、日本風の意味づけをしているのです。

音読みと訓読みでは「足跡」のように音読みでも訓読みでも同じ意味を表わす場合もありますが、意味が違う場合は訓読みのほうの意味は古代の中国人には理解できなかったでしょう。

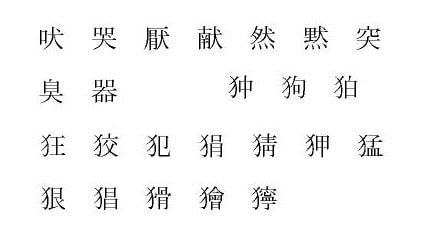

中国語入門書では、中国語と日本語で文字が同じでも意味が違う単語の例が紹介されています。

「答応」は日本語では「応答」ですが、中国語では「応答」という意味のほかに「承知する」という意味で使われるそうです。

「大意」というのは中国語では不注意とか油断という意味で、油断は油が切れるという意味だということです。

これは「大」が「おおざっぱ」という意味だとすれば「不注意」という意味になるのも頷けることで、油断も中国式の解釈が読んで字の如しで、日本風の意味づけのほうが理解しにくいことに気がつきます。

「到底」というの単語は現代の日本では「到底不可能だ」というように「どうしても~だ」というふうに使われますが、明治時代には「結局」という意味で使われたそうですから、明治期までは中国式の使われ方をしていたのです。

「合同」は日本では数学用語以外では「ひとつにする、いっしょにする」という意味ですが中国では「契約」という意味になっています。

お互い意の意見を一致させるということかもしれませんが、日本人の感覚とはかなり違います。

「東西」は日本語ではどうしても「東と西」ですが、現代中国語では「もの」という意味だといいます。

漢字はもとは中国のもので、日本人にとっては外国語だったわけですから、読み方にしろ、意味の解釈にしろ間違ったり、くずれたりしているという考え方があります。

ちょうど英語の単語が日本に入ってきて、発音が日本式で間違っているとか、意味を日本式に誤解しているとか、英語の専門家から指摘されるような現象が、漢字についてもあるわけです。

漢字の読み方などは「呉音」「漢音」「唐音」など時代の違う発音を模写したものが共存するという珍現象が起きています。

漢字を音読みするとき中国人ならだいたい一通りの読み方なのに、日本では化石化した読み方が残ったので、いく通りかの読み方があるのです。

漢字本来の読み方といっても何を基準にしてよいか分りませんし、そうかといって現代中国式の読み方もできません。

「正しい読み方」とは、日本に定着して通用している日本式の読み方とするしかないのです。

日本に入り込んだ漢字は日本語の一部になってしまっていて、中国語とは別物になっているので、漢字そのものを追求しても実用とはかけ離れてしまうのです。