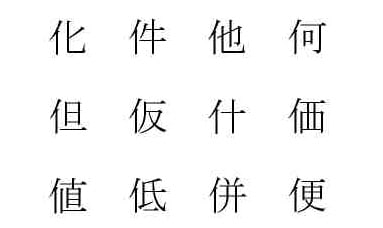

「交」という字は「コウ」と読み、校、郊、効、皎、絞などいずれも「こう」と音読みしますから、これらの字の音を表わす部分、つまり音符となっています。

「比較」の場合は「較」を「カク」と読んでいますが、本来は「コウ」と読み「比較

は「ヒコウ」と読むのが本当なのだということになっています。

漢字の大部分は意味を表わす部分の意符と音を表わす音符で構成された形声文字だといわれています。

ところが音を表わす部分は表音文字のように、曲がりなりにも規則的になっているかというと、そうではありません。

たとえば「旬」という字は「ジュン」と読みますから、荀子、殉死などは字を知らなくても「ジュンシ」と読めるのですが、「絢爛」を「ジュンラン」と読んでしまうと、「百姓読み」と軽蔑されてしまったりします。

現代中国語では「旬」はシュン、「絢」はシュアンのように発音するらしいので、同じ音符としてみることに抵抗がないのかもしれませんが、日本での「ジュン」と「ケン」は違いすぎます。

漢和辞典をひくと「旬」は「めぐる」とという意味で、「絢」の「旬」も「めぐる」と言う意味だそうですから、「絢」を「ジュン」と読むのも無理からぬことです。

しかし「絢爛豪華」をいまさら「ジュンランゴウカ」と読んでもいいとはいえませんから、漢字の音読みというのは読み慣わしに従うものだとしかいえません。

情報を「漏洩」するという単語の読みは、「ロウエイ」と読み慣わしていますが、「ロウセツ」が正しい読みだと言われています。

「洩」には「エイ」という読みと「セツ」という読みがあって、「もれる」という意味のときは「セツ」と読むということになっています。

「曳」は「伸びる」というような意味で「エイ」と読みますが「セツ」とは読みません。 「洩」はサンズイに「曳」「のびる」で、水が漏れるという意味になるということから「もれる」という意味の「セツ」という言葉に当てられたようです。

「セツ」という言葉に「洩」という字が当てられたので、「洩」は「セツ」とも読むようになったわけです。

ところが同じようにして「泄」という字にも「もれる」という意味の「セツ」という単語があてられたので、同じ意味で二つの文字が出来ています。

「泄」は「排泄」という風に使われていますが、「漏泄」というふうにも使われ、これは「漏洩」と同じ意味です。

「泄」の「世」も「伸びる」という意味があるので、「エイ」という読みの「洩」と同じ意味でも使われ「エイ」とも読みます。

二つの文字の意味が同じなら、いっそ「セツ」には「泄」、「エイ」には「洩」を専属させて、「ロウセツ」「ハイセツ」はともに、「漏泄」「排泄」とすれば紛らわしくなく、記憶の負担も少なくてすんだはずです。

「該当」を「カクトウ」と読み誤る例がありますが、「亥」を「カク」と読む例は「核」ぐらいしかなく、「亥」だけでは「ガイ」で「亥」を音符とする字は劾、咳、該、骸、駭など「ガイ」と読むほうが多数派です。

それでも該当の該を「カク」と読んでしまうのは、「ガイ」と読む字がなじみがうすく、「ガイ」という音も意味の喚起力が日本人に対しては弱いためです。

「核実験」のように「核」はなじみがあり、日本語化しているので、その読みの連想から「該当」の「該」もつい「カク」と読んでしまったのでしょう。

音読であってもひとつの文字に、いろんな読みが当てられているので、まぎらわしいく、漢字の表音方法というものは一貫性がないのです。