「怨恨」という熟語を国語辞典で調べると「うらむこと、うらみ」となっていますが、この「うらみ」は漢字で書き分けてはいません。

そこで「うらみ」という言葉を調べると「恨み、怨み、憾み」などと書き分け方が示されています。

「憾み」は「怨恨」とは字の上でも共通点が無く意味も違うので、「恨み」あるいは「怨み」が近い意味になるのでしょうが、どちらか一方に決めるわけにはいかないでしょう。

一方を取ると他方が棄てられてしまいますから、「怨恨」という熟語の意味は「うらみ」とヒラガナにするしかなかったようです。

そうすると「うらみ」という語の漢字による書き分けは「怨み」「恨み」「憾み」のほかに「怨恨」があることになり、辞書を改定する必要がでてきます。

実際は「恨み」「怨み」「怨恨」などをどう違うのか説明するのはむずかしく、ヒラガナで「うらみ」と書くほうがよいということになるでしょう。

日本語を漢字に書き分けるというと、より正確な表現になるように思われ、書き分けの規則がきちんとあるようにいわれていますが、中国語のために出来た漢字が、そのように出来ていると考えるのは不自然です。

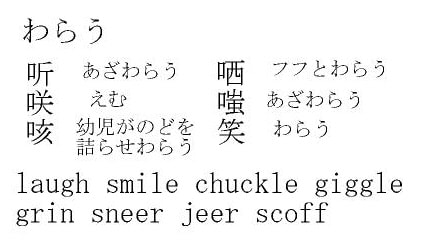

「つく」という言葉も辞書による書き分けでは「着く、付く、、」となっていますが、それでは「つく」を漢語表現した「付着する」は「つく」とは翻訳できないのかという疑問がでてきます。

「付着」は「付く」でも「着く」てもないので「つく」と訳すわけにはいかないということになるからです。

こうした現象はいわゆる漢字の書き分けが行われる言葉について頻繁に見られる現象です。

書き分けに使われている漢字を組み合わせた二字熟語がある場合、そうした熟語の意味はどうなっているのかという問題があります。

普通に考えれば二字熟語は二つの漢字の合成語なので、一つ一つの漢字の意味を超えた意味を持っているはずです。

たとえば「変換」は「変」も「換」も訓は「かえる」ですが、「変」は「状態をかえる」、「換」は「とりかえる」意味で、「変換」は二つをあわせた意味ですから複合語としての意味を持っています(ただし「カナ漢字変換」というときはカナの部分を漢字に置き換えるので「カナ漢字置換」のほうがよさそうな気がします)。

そこで「上昇」は「上」や「昇」とは違う意味を持たなければ、わざわざ「上昇」という言葉を作る意味がないはずです。

したがって「のぼる」を「昇る、上る」と書き分けして、「上昇」を「のぼる」と翻訳したのでは辞書の役割が果たせません。

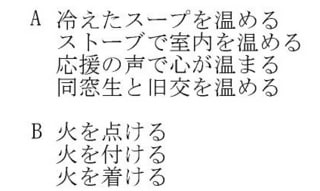

「おさめる」は「収める、納める」として「納める」は「納税」のように「相手に入れる」「収める」は「収税」のように「相手から取って入れる」の違いがあるとされています。

しかし「出納」という言葉では「出し入れ」は主体が同じですから、「納」は「相手に入れる」のではありません。

また「収納」は入れたり出したりではなく、単に取り入れてしまう意味です。

漢字の用法が整然と区別されていると考えると、意味が分らなくなったりすることもあるのです。

、