眼の使い方は意識的にもできますが、普通は無意識に眼を動かしています。

近くのものを見たり、遠くのものを見たりするときは無意識のうちに焦点調節をしていますし、注意を引くものがあればそこに視線を向け、焦点を合わせます。

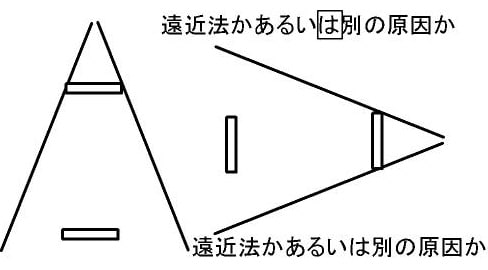

左の図では上の方の横棒が下のほうの横棒より長く見えます。

これはポンゾ錯視といわれ、両側の斜線が遠近感を感じさせるために、同じ長さのなのに近くにあるほうが短く感じるというものです。

この図形を右に90度回転したのが右側の図です。

この場合は、遠近法的な図ではないのですが、左側の縦棒より右側の縦棒が長く見えます。

この場合は、狭い範囲を見るときと、広い範囲を見るときとで自動的に焦点調節が行われるため大きさが違って見えるものと考えられます。

遠近法の場合は遠いと感じる場合と、近いと感じる場合とで、焦点距離が自動調節されますから、いずれにせよ比較をするとき眼が動いているのです。

それなら、もし眼を動かさないでみれば、同じ大きさのものは同じに見えるのではないかと予測されます。

眼を動かさないで見るといえば、

①視線を一点に集中させ周辺視野で見る

②同時に二点に注意を向けて見る

③焦点を定めずぼんやりと見る

などの方法があります。

どの方法でも二つの棒は同じ長さに見えるようになりますが、文字を読むための有効視野を広げるには同時に二点を見る訓練が有効です。

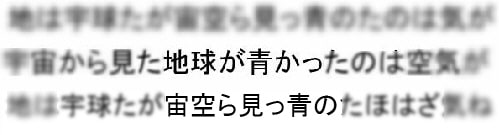

右上の文字列の中で「は」という文字が□で囲ってあります。

右下の同じ文字列の中の「は」と比べると上のほうが大きく見えます。

上の場合は「は」という文字が囲まれているので、注意がここに集中するため大きく見えるようになっています。

漢字かな混じり文を読むときは、成人であれば大抵の場合「遠近法か」「あるいは」「別の方法か」というふうに少なくとも文節単位でいわゆる「つかみ読み」をします。

そのため一つの文字を注視することはないので、一文字だけ囲めば大きく見えます。

子供のように文字の習い始めなら一文字一文字に集中することに意義があるのですが、このような読み方では理解力がかなり落ちてしまいます。

理解力を増すためには二文節以上のつかみ読みができるよう練習する必要があります。

近くのものを見たり、遠くのものを見たりするときは無意識のうちに焦点調節をしていますし、注意を引くものがあればそこに視線を向け、焦点を合わせます。

左の図では上の方の横棒が下のほうの横棒より長く見えます。

これはポンゾ錯視といわれ、両側の斜線が遠近感を感じさせるために、同じ長さのなのに近くにあるほうが短く感じるというものです。

この図形を右に90度回転したのが右側の図です。

この場合は、遠近法的な図ではないのですが、左側の縦棒より右側の縦棒が長く見えます。

この場合は、狭い範囲を見るときと、広い範囲を見るときとで自動的に焦点調節が行われるため大きさが違って見えるものと考えられます。

遠近法の場合は遠いと感じる場合と、近いと感じる場合とで、焦点距離が自動調節されますから、いずれにせよ比較をするとき眼が動いているのです。

それなら、もし眼を動かさないでみれば、同じ大きさのものは同じに見えるのではないかと予測されます。

眼を動かさないで見るといえば、

①視線を一点に集中させ周辺視野で見る

②同時に二点に注意を向けて見る

③焦点を定めずぼんやりと見る

などの方法があります。

どの方法でも二つの棒は同じ長さに見えるようになりますが、文字を読むための有効視野を広げるには同時に二点を見る訓練が有効です。

右上の文字列の中で「は」という文字が□で囲ってあります。

右下の同じ文字列の中の「は」と比べると上のほうが大きく見えます。

上の場合は「は」という文字が囲まれているので、注意がここに集中するため大きく見えるようになっています。

漢字かな混じり文を読むときは、成人であれば大抵の場合「遠近法か」「あるいは」「別の方法か」というふうに少なくとも文節単位でいわゆる「つかみ読み」をします。

そのため一つの文字を注視することはないので、一文字だけ囲めば大きく見えます。

子供のように文字の習い始めなら一文字一文字に集中することに意義があるのですが、このような読み方では理解力がかなり落ちてしまいます。

理解力を増すためには二文節以上のつかみ読みができるよう練習する必要があります。