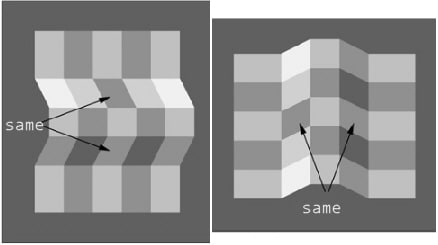

左の図を見ると円柱を並べたようにも見えますし、コインを重ねてならべたようにも見えます。

コインを重ねたような感じに見えると、奥行きが感じられるので、境目の縦線は斜めに見えます。

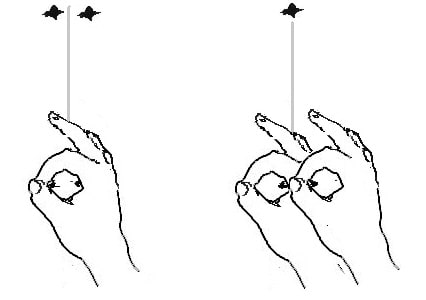

実際は垂直線なのに、斜めに見えるのは、奥行きを感じるため無意識のうちに視線を上下に動かし、焦点距離を変えて見ているためです。

ここで、図の中心に視線を向け、視線を固定したままジット見続けると、縦線はすべてすべて垂直に見えます。

そのかわり、前に感じられたような奥行き感はなくなります。

縦線が斜めに見えたのは、平面上の図形を奥行きのある図形と見なして、奥の部分と手前の部分を見るときとで、眼の焦点距離を変えたためだということが確認できます。

ここで眼を離して、図全体を見ると、濃淡によってぼんやりとした模様のあるのが分かります。

この模様は何かということに、注意を向け始めると視線の動きは、コインを重ねたと見たときのように上下が主体ではなくなります。

濃淡の変わり目のところを重点的に、全体に眼を向けるようになります。

そうすると、奥行き感は薄れて、縦の線は斜めには見えなくなっていきます。

右の図は左の図を白黒反転させたものですが、右の図より模様が分かりやすく見えます。

(じつは右の図が原画で、左の図が反転画です)

スダレ越しにひげを生やした男の顔が見えると感じると、上下での奥行き感はなくなるので、縦の線は垂直に見えます。

(もし顔だかなんだか分からない場合は、少し眼を離して、薄目で見ると形がハッキリ見えます。薄目のときは細かい違いが無視され、おおまかな濃淡の差が主として感じられるためです。)

右の図でも、コインを重ねた形とみなしていたときは奥行きを感じ、縦の線は斜めに見えたのですが、顔があると感じると縦の線は垂直に見えてきます。

それだけでなく、この図に顔を見てしまうと、今度はその見方が優先して、コインを重ねたという見方をするのが難しくなります。

人間の顔のほうが注意を引きやすく、関心をもたれるので、この見方のほうが優勢になってしまうのです。

こうなると、縦の線が斜めに見えるということが、ありえないような感じになってしまうのですから、ものの見方に構造化が大きな要素を占めていることが分かります。

右の図を見たあと、左の図に戻ってみると、顔の形は右の図ほどハッキリは見えませんが「笑った顔のようだな」という程度には見えるようになります。

顔の形が見えたと思ってみていると、こちらもやはり縦の線は垂直に見えます。

コインを重ねた形というふうに構造化するより、顔の形というふうに構造化するほうが優勢になっているのです。