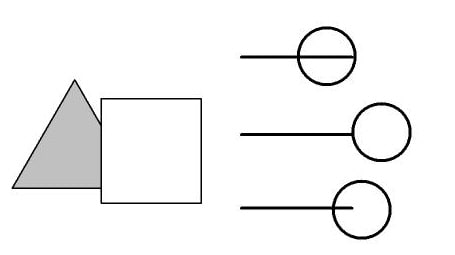

図は心理学ではポピュラーなエビングハウスの錯視図です。

小さな円に囲まれた円と大きな円に囲まれた円とは、同じ大きさなのに、左側の円のほうが大きく見えます。

どうして違う大きさに見えるかというと、対比効果によるものだと説明されています。

対比効果といってもなぜ周りを囲まなければならないのかは説明されていません。

ただ対比を見るのであれば横にひとつ並べるだけでよいはずです。

普通は対比といえば、ひとつずつ横に並べるものです。

ぐるりと囲めば単なる対比と違った見え方がする可能性があるのに、そうとはいわず、単純な対比であるかのように装っています。

左下はおまけに描いたもので、小さな円を中側に入れています。

これも大きさの異なる円が対比されているということなのですが、外側の円は上の小さな円に囲まれた円より小さく見えます。

同じ大きさの円で、しかもこちらのほうが小さな円と対比されているのに、より大きく見えるどころか、逆に小さく見えてしまっています。

円周の周りに接近して小さな図形が配置されると、円の輪郭を意識させるため、、外側に配置されれば輪郭が大きく見えます。

逆に内側に小さな図形が配置されれば輪郭は小さく見えるのです。

したがって外側に小さな円を配置した円のほうが内側に配置した円より大きく見えるのです。

大きな円に囲まれた円の場合は、大きな円は中側の円と近接していないので、中側の円の輪郭を意識させる影響力を持ちません。

対比効果で小さく見えるといわれても「ソウカナ」と思う程度で実感としてはそんな風には見えません。

小さな円を中に入れているものと比べ、こちらのほうが小さく見えるというわけでもないので、対比効果がどの程度あるのか分かりません。

小さな円で囲まれた場合と、大きな円で囲まれた場合を比べるというと、条件が同じように聞こえるかもしれませんが、図形の距離が違うので同じ条件ではありません。

言葉では「周囲を囲む」と、同じなのですが並べてみると、大きな円のほうはかなり離れなければならないので条件を同じにすることはできないのです。

結局これは、円の周りを小さな図形で囲むと輪郭が拡大視されるということを示しているということなのです。

対比効果であると説明されればなんとなく分かったような気がしますが、実はあいまいで、条件が示されていないのです。

心理学で使われる説明は、時々このようなアナログ的な説明があり、条件を吟味しようとすると実はあいまいということがあります。

同化効果とか、対比効果というのはその代表なのです。