私たちが住んでいるこの国を、日本と名乗り始めたのはいつ頃のことかご存知でしょうか?著者網野氏が講演の度にそう質問すると、神武東征があった頃?卑弥呼が君臨した時代?聖徳太子という人が17条憲法を作った頃?足利義満が日本国王と名乗った頃?秀吉が天下統一を果たした頃?明治維新が成功し新政府が樹立した頃?といくつもの答えが返ってくるとこの本の冒頭に書かれています。

この本自体は日本国の成立に関して、細々と論証しているわけではありません。

単刀直入に689年、天智天皇が新羅への征伐に失敗し、近江に都を移した後、彼の死後、持統天皇の時代に都を飛鳥に求め、その地で浄後原令を発した時に、初めて日本の名が出てくると説明しています。

天皇と言う言葉もこの時に決まったとあり、それは当時、倭国が則天武后の唐に朝貢していた経緯の中で、この変化に驚き記述されたものが中国側に残っているそうです。

だから、例えば聖徳太子は日本人ではなかった・・・つまり倭国人だったというわけです。「何を屁理屈捏ねてるねん」と言われそうですが、日本と言う国が無ければ(日本という呼称が無ければ)日本人とは呼ばないのは当然だといえば当然です。

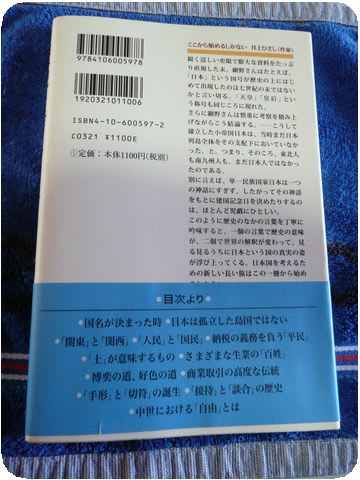

裏表紙に井上ひさし氏の解説とも言うべき文章が掲載されています。網野氏も井上氏も今はこの世の人ではありませんが、この人たちの講演を是非聞いてみたかったと思っています。

ところで百姓って農民のことだと思っていませんか?この本を読んでいると農地を耕している人たちだけが百姓と呼ばれていたのではないことが明らかになってきます。

ずっと使い続けているうちに意味が変わってきた言葉って物凄く沢山あると思うのですが、この本で学んだように本来の意味を知らないでいると、やはり歴史を誤解してしまいます。

実はこの本、カバーでも判るように名古屋で5~7年ぐらい前に買ったものです。何処かから出てきたので再度読み直したのですが、私が古代の“日本とは呼びも呼ばれもしなかった日本”を巡るための読書を始めたのは、きっとこの本との出会いがあったからやなと、今更読み返しているうちに思ったものでした。

出来立ての日本国はそれはもう、近畿圏にあった小さな国(今でも日本は小さな国ですが)で、小帝国として関東や中国・四国から九州方面へと勢力を拡大していきます。つまり日本国を大きくするため(勢力が及ぶ地域を拡大し、多くの税を確保するため)他部族への侵略を続けたのです。東北地方を掌中に収めるのは鎌倉時代になってからのことでした。

しかしついに沖縄や北海道には進出することが出来ませんでした。だからなのか、沖縄や北海道には被差別は存在しないと明言していて、被差別が日本国の制度によって創られたものであることがハッキリとしてきます。

あまり難しいことを書いてあるわけでもなく(そうでもないか)、読み易いので一読をお勧めしたい本であります。