本日の東京は太陽の光が

気持ちいい一日になりそうです。

図書館でぱらぱらめくっていて、

目についた「週刊文春」の最新号、

「家の履歴書」に登場していたのがこの方。

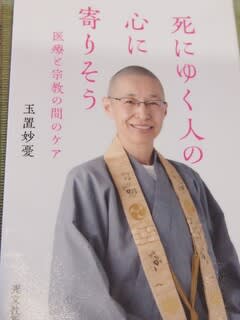

玉置妙憂さんです。

「死にゆく人の心に寄りそう」

(光文社新書)

夫の介護、看取りが終わってから、

高野山で修行、僧侶になった方です。

図書館に著書があったので

借りてきて、

一気に読んでしまいました。

義理の弟が亡くなったばかりで、

このところ死について考えることが

増えています。

著書で興味深かったのは

在宅で逝く場合、

その経過が優しく書かれていること。

死の三か月前から一か月、

24時間前に起きることが

詳細に書かれています。

☆ 尿が出なくなる、下顎呼吸になる、

尿と便がぱっと出る、などですね。

在宅の場合、

多くの家族がその変化に

ついていけなくて、救急車を呼び、

病院に。

その結果延命処置~~。

点滴やらあれこれで、

ご遺体はむくみぱんぱんになり、

本人も苦しむ~~。

死に至る道は多くの場合、

同じなので、それを知っておくと、

「枯れ木のように自然に逝ける」

休憩。

豚肉の生姜焼き。

豚肉に片栗粉をまぶすと味が染みて

美味しい。

青梗菜と昨日の里いもを添えて。

炊き込みご飯は飽きたので、

メスティンで半合炊きました。

さて、

これからの十年、二十年は未曽有の

多死時代。

そう、団塊と我々の世代ですね。

その時代を迎えるにあたって、

介護する側もされる側も

これまでにはない知識が必要。

コロナ禍にあって、

死はより近く感じられます。

死に至るプロセスで、

こんなに具体的に

書いてある本を始めて読みました。

(中央法規・刊)

ワタシはまだまだ若いからという人にも、

この本は参考になります。

心の弱さは誰でも持っているから。

介護される人というのは、

それが一番わかりやすいだけ。

鬱やら引きこもり、いじめの被害者など、

「心の何かが開いてしまった人」は、

みな同じ。

家族と向き合う上でも大いに

参考になります。

「看取りに向き合うための心得」を

私はそのようにも読みました。

いくつか抜粋しておきます。

① 情報は返って邪魔。

② うまいこと言ったと満足していないか。

③ 説得しようとしなかったか。

④ 安易にハウツーを提案をしなかったか。

⑤「わかる」という言葉を簡単に

使わなかったか。

⑥ 下手に励まさなかったか。

13項目あるのですが。

ワタシ、これほとんど全部

当てはまります(汗)

これで終わるのは辛いので、

先の百均の残りのブラウニーを

また作りました。

とにかく混ぜるだけ。

ナッツが残っていたので、

袋ごと叩いて潰し入れる。

ナッツを入れると途端に味がアップ。

ふっくらと美味しい💛

美味しいは生きている証。

この方、もっと追ってみます。

最後までありがとうございます。

ということで、

初心に戻って新ジャンルに参加。

よろしければ

ブログ村応援ポチを

励みになります。