『資本論』学習資料No.41(通算第91回)(3)

◎第9パラグラフ(第3の法則は、およそ外観にもとつく経験とは明らかに矛盾している。)

【9】〈(イ)この法則は、およそ外観にもとつく経験とは明らかに矛盾している。(ロ)だれでも知っているように、充用総資本の百分比構成を計算してみて相対的に多くの不変資本と少ない可変資本とを充用する紡績業者は、だからといって、相対的に多くの可変資本と少ない不変資本とを運転する製パン業者よりも小さい利益または剰余価値を手にいれるわけではない。(ハ)この外観上の矛盾を解決するためにはなお多くの中間項が必要なのであって、ちょうど、0/0が一つの実数を表わしうることを理解するためには、初等代数学の立場からは多くの中間項が必要であるのと同じである。(ニ)古典派経済学はこの法則を定式化したことはなかったにもかかわらず、本能的にこれに執着するのであるが、/それはこの法則が価値法則一般の一つの必然的な帰結だからである。(ホ)古典派経済学は、むりやりの抽象によって、この法則を現象の諸矛盾から救おうとしている。(ヘ)リカード学派がどのようにしてこのじゃまな石につまずいたかは、のちに(203)示されるであろう。(ト)「ほんとうは、なにもおぼえなかった〔100〕」俗流経済学は、いつものようにここでも現象の法則を無視してその外観にしがみついている。(チ)それは、スピノザとは反対に、「無知は十分な根拠になる〔101〕」と信じているのである。〉(全集第23a巻403-404頁)

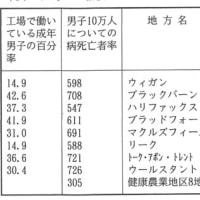

(イ)(ロ) しかし、この法則は、私たちの外観にもとつく経験とは明らかに矛盾しています。というのは、だれでも知っていますように、充用総資本の構成比をみて、相対的に多くの不変資本と少ない可変資本とを充用する紡績業者は、だからといって、相対的に多くの可変資本と少ない不変資本とを運転する製パン業者よりも小さい利益または剰余価値を手にいれるわけではないからです。

この第3の法則、つまり剰余価値率と労働力の価値が与えられていますと、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさ(つまり雇用される労働者数の大小)に正比例するというものは、その解説の最後ところで《同じ前貸資本量であっても、その不変資本部分と可変資本部分との構成が異なれば、生産される剰余価値の量も違ってくる》と言い換えておきましたが、これは資本主義の現実とは明らかに矛盾しているのです。これをさらに言い換えますと、《資本の有機的構成が異なれば、特殊的利潤率もまた違ってくる》ということになります。ところが資本主義の現実は資本の有機的構成がどうであろうと、資本はその前貸し総資本の大きさに応じた利潤をえるのであって、利潤率としてはみな同じだというものです(一般的利潤率)。

これは実際、経験的に考えても、大規模な紡績工場では工場建物や紡績機械など不変資本が大きく、それに比して雇用される労働者数は少ないにも関わらず、不変資本が小さく、雇用される労働者数が多い、例えば製パン業者よりも小さい利益しか挙げないかと言えば、決してそうではないからです。つまり資本主義の現実は、資本はそれを構成する不変資本と可変資本との割合がどうであれ、投下される総資本の大きさ(不変資本+可変資本)に応じて、つまり同じ割合で、利潤を得るというものだからです。総資本が大きい紡績工場主は、実際には、総資本に比して可変資本が小さいから生産する剰余価値量も小さいのに、総資本が大きいために、その可変資本に比して大きな利潤(剰余価値)を得、総資本が小さい製パン業者は、しかし割合では可変資本が大きいから剰余価値量も多く生産したとしても、総資本が小さいために、その可変資本に比して小さい利潤しか得られないのです。これが資本主義の現実なのです。マルクスは第3部第2篇「第8章 利潤率の相違」で次のように述べています。

〈要するに、われわれは次のことを明らかにしたのである。産業部門が違えば、資本の有機的構成の相違に対応して、また前述の限界内では資本の回転期間の相違にも対応して、利潤率が違うということ。したがってまた、利潤は資本の大きさに比例し、したがって同じ大きさの資本は同じ期間には同じ大きさの利潤を生むという法則が(一般的な傾向から見て)妥当するのは、同じ剰余価値率のもとでは、ただ、諸資本の有機的構成が同じである場合――回転期間が同じであることを前提して――だけだということ。ここに述べたことは、一般にこれまでわれわれの論述の基礎だったこと、すなわち諸商品が価値どおりに売られるということを基礎として言えることである。他方、本質的でない偶然的な相殺される相違を別とすれば、産業部門の相違による平均利潤率の相違は現実には存在しないということ、そしてそれは資本主義的生産の全体制を廃止することなしには存在できないであろうということは、少しも疑う余地のないことである。だから、価値理論はここでは現実の運動と一致しないもの、生産の実際の現象と一致しないものであるかのように見え、したがってまた、およそこれらの現象を理解することは断念しなければならないかのように見えるのである。〉(全集第25a195頁)

このようにマルクスは産業部門が異なり、だから有機的構成が違っても、平均利潤率には相違はないということは、〈資本主義的生産の全体制を廃止することなしには存在できないであろう〉と述べています。それは資本主義を前提するなら絶対的な現実としてあるのだということです。だから〈価値理論はここでは現実の運動と一致しないもの、生産の実際の現象と一致しないものであるかのように見え、したがってまた、およそこれらの現象を理解することは断念しなければならないかのように見える〉というのです。これは価値が生産価格に転化することを論じている第3部第2篇で問題にされていることですが、そうしたことを論じる前提として、ここで問題にされている第3の法則が関連しているということです。

(ハ) しかし、この外観上の矛盾を解決するためにはさらに多くの説明が必要なのであって、ちょうど、0/0が一つの実数を表わしうることを理解するためには、初等代数学の立場からはさらに多くの数学的知識が必要なのと同じです。

しかしマルクスはこれを〈外観上の矛盾〉と述べています。というのはそれは第3部では資本主義的生産の内在的な諸法則(価値の法則)が逆転して現れていることから生じていることだからです。だからそれらは必要な媒介項を経るなら、つまり『資本論』の第1部から第2部、そして第3部まで展開して、初めて説明可能なものになるのだということです。

ここで〈ちょうど、0/0が一つの実数を表わしうることを理解するためには、初等代数学の立場からは多くの中間項が必要であるのと同じである〉という部分は果たしてどう理解したらよいのでしょうか。というのは、調べたところ、0/0は実数ではないという説明があるからです。例えば、AIに「0/0が実数であることを論証せよ」という質問を投げかけると〈0/0 は実数ではありません。実数は有理数と無理数の総称であり、0で割ることは定義されていません。この問題は数学的に未定義です。〉(Bing)とか〈数学的な観点から言えば、0/0は未定義です。割り算において分母がゼロである場合、通常その割り算は意味を持たず、未定義とされています。これは、0で割ることが数学的には意味を持たないためです。〉(CaatGPT)という回答が得られました。あるいはこれはAIが「初等代数学」のレベルだからかもしれませんが。

マルクスは『61-63草稿』では「0/0」を次のように〈不合理な表現〉と述べています。

〈質的には(量的には必ずしもそうでないとしても)価値としての表現であるにもかかわらず、価格は非合理的な表現にも、すなわち価値をもたない諸物象の貨幣表現にもなることができる。たとえば、誓言は価値をもつものでないにもかかわらず(経済学的に見ればここでは使用価値は問題にならない)、偽りの誓言が価格をもつことはありうる。というのは、貨幣は商品の交換価値の転化された形態にほかならず、交換価値として表示された交換価値にほかならないのではあるが、他面でそれは一定分量の商品(金、銀、あるいは金銀の代理物)なのであって、なにもかにもが、たとえば長子相続権と一皿の豆料理とが、互いに交換されうるのだからである。価格は、この点では、0/0などのよ/うな代数学における不合理な表現と同様の事情にある。〉(草稿集⑨397-3987頁)

いずれにせよこの部分はこれ以上詮索する必要はないでしょう。

もう一つ〈この外観上の矛盾を解決するためにはなお多くの中間項が必要なのであって〉という部分には、新日本新書版では次のような訳者注が付いています。

〈この外観上の矛盾は、とくに本書、第3部、第2篇「利潤率の平均利潤への転化」で解決される〉(535頁)

(ニ)(ホ)(ヘ) 古典派経済学はこの法則を定式化したことはなかったにもかかわらず、本能的にこの法則に執着するのです。それはこの法則が価値法則一般の一つの必然的な帰結だからです。古典派経済学は、むりやりの抽象によって、この法則を現象の諸矛盾から救おうとしています。リカード学派がどのようにしてこのじゃまな石につまずいたかは、のちに示されるでしょう。

古典経済学は、この法則を定式化したことはなく、スミスの場合は外観は外観のままに、内在的な法則は内在なものとして、両方を並立させたり、あちらからこちらへと動揺していますが、リカードの場合は、内在的な法則(価値法則)を一貫させるために外観を無視しています。これについてはすでに何度か紹介しましたが、マルクスは『61-63草稿』でいろいろと書いています。すでに以前一度その一部を紹介した気がしますが、もう一度紹介しておきます(他に関連するものを付属資料に紹介しておきましたので、参照してください)。

〈{先に見たように、A・スミスは、はじめに価値を、またこの価値の諸成分としての利潤や賃金などの関係を、正しく把握しながら、次に逆の方向に進んで、賃金と利潤と地代との価格を前提し、それらを独立に規定して、それらのものから商品の価格を構成しようとしている。こうして、この逆転の意味するところは、はじめに彼は事柄をその内的関連に従って把握し、次に、それが競争のなかで現われるとおりの転倒した形態で把握している、ということである。この両方の把握が、彼においては、素朴に交錯しており、その矛盾に彼は気づいていない。これに反して、リ力ードウは、法則をそのものとして把握するために、意識的に競争の形態を、競争の外観を、捨象している。彼が非難されるべきことは、一方では、彼の抽象がまだ十分であるにはほど遠く完全に十分ではない、ということである。したがって、たとえば彼は、商品の価値を理解する場合に、すでに早くもあらゆる種類の具体的な諸関係への考慮によって決定的な影響を受けることになっている。他方では、彼が非難されるべきことは、彼が現象形態を、直接に、ただちに、一般的な諸法則の証明または説明と解して、それをけっして展開していない、ということである。前者に関して言えば、彼の抽象はあまりにも不完全であり、後者に関して言えば、それは、それ自体まちがっている形式的な抽象である。}〉(草稿集⑥145頁)

ここで〈このじゃまな石につまずいたか〉という部分は新日本新書版では〈つまずきの石〉とありますが、次のような訳者注が付いています。

〈人間イエスの外観にもとづいて神の子キリストの真の姿を見抜けないというたとえ、旧約聖書、イザヤ書、8・14。新約聖書、ローマ、9・31-33、ペテロ第1、2・6-8〉(535頁)

(ト)(チ) 「ほんとうは、なにもおぼえなかった」俗流経済学は、いつものようにここでも現象の法則を無視してその外観にしがみついています。それは、スピノザとは反対に、「無知は十分な根拠になる」と信じているのです。

俗流経済学者たちはただ何時ものように、現象の背後になる法則を無視して、その外観にしがみついているだけです。『61-63草稿』ではこの問題における俗流経済学の立場について次のように述べています。

〈俗流経済学者がやっているのは、実際には、競争にとらわれている資本家たちの奇妙な考えを外観上はもっと理論的な言葉に翻訳して、このような考えの正当性をでっちあげようと試みること以外のなにものでもないのである。〉(草稿集⑥同377頁)

ここで〈「ほんとうは、なにもおぼえなかった〔100〕」〉という部分の注解は次のようなものです。

〈(100) 「彼らはなにもおぼえなかったし、なにも忘れなかった」とは、1815年ブルボン王政が復活してからフランスに帰ってきた亡命貴族たちについてタレーランの言った言葉である。彼らは、自分の領地を取りもどして農民に再び封建的義務の負担を強制しようとしたのである。〉(全集第23a巻18頁)

この部分の新日本新書版では次のような訳者注が付いています。

〈フランス大革命後またはブルボン王政復古の亡命貴族について、政治家タレランが言ったとされる言葉。「彼らは30年このかたなにものも学ばず、なにものも忘れていない」(タレラン『失われた記録』、147ページ)から〉(535頁)

また〈それは、スピノザとは反対に、「無知は十分な根拠になる〔101〕」と信じているのである〉というのは、彼らは外観にしがみついて、そうした外観をもたらしている内在的な法則をまったく省みないのですが、そうした科学的な立場を理解しないことを何か立派な経済学であるかに主張していることをこのように述べているのだと思います。

〈「無知は十分な根拠になる〔101〕」〉という部分の全集版の注解は次のようなものです。

〈(101) 「無知は十分な根拠になる」--スピノザはその著作『倫理学』第1部の付録のなかで、無知はけっして十分な根拠とはならないということについて述べたが、それは坊主的=神学的な自然観の代表者たちに反対して言ったのであって、彼らは「神の意志」がすべての現象の究極の原因であると主張したが、そのための彼らの唯一の論拠は、それ以外の原因はわからないということでしかなかったのである。〉(全集第23a巻18頁)

この部分の新日本新書版の訳者注は次のようなものです。

〈神の意志という以外に何事も説明できず、ひたすらそれを根拠に神学的立場を批判したスピノーザ『エチカ』、第1部、付録にちなむ。島中尚志訳、岩波文庫、上、82-92ページ〉(353頁)

◎原注203

【原注203】〈203 これについての詳細は『第4部』〔後の『剰余価値学説史』〕で述べる。〉(全集第23a巻404頁)

これは〈リカード学派がどのようにしてこのじゃまな石につまずいたかは、のちに(203)示されるであろう。〉という本文に付けられた原注です。〈『第4部』〔後の『剰余価値学説史』〕〉とありますが、マルクス自身は『資本論』は第1部~第4部に分かれると考えていたのです。リカードのこの問題については草稿集⑥に詳しいです。付属資料ではその要点を少し紹介しました。抜粋ノートから最初に集めたものはもっと長かったのですが、長すぎるので半分以下に縮めました。だから〈どのようにしてこのじゃまな石につまずいたか〉を知りたいと思われる方は、草稿集を読むことをお勧めします。

◎第10パラグラフ(一社会の総資本によって毎日動かされる労働は、一つの単一労働日とみなすことができる。人口の増大が、社会的総資本による剰余価値の生産の数学的限界をなしている。)

【10】〈(イ)一社会の総資本によって毎日動かされる労働は、一つの単一労働日とみなすことができる。(ロ)たとえば、労働者の数が一百万で、労働者1人の平均労働日が10時間だとすれば、社会的労働日は一千万時間から成っていることになる。(ハ)この労働日の限界が肉体的に画されているにせよ社会的に画されているにせよ、その長さが与えられていれば、剰余価値の量は、ただ労働者数すなわち労働者人口の増加によってのみふやすことができる。(ニ)この場合には、人口の増大が、社会的総資本による剰余価値の生産の数学的限界をなしている。(ホ)逆に、人口の大きさが与えられていれば、この限界は労働日延長の可能性によって画される(204)。(ヘ)次章で示すように、この法則は、これまでに取り扱われた形態の剰余価値だけにあてはまるものである。〉(全集第23a巻404頁)

(イ)(ロ) 一つの社会の総資本によって毎日動かされる労働は、一つの単一の労働日とみなすことができます。たとえば、労働者の数が百万人で、労働者1人の平均労働日が10時間だとしますと、社会の総労働日は千万時間から成っていることになります。

ここでは一つの社会、あるいは一つの国における総労働日、あるいは総剰余価値の生産が問題になっています。

一つの社会の総資本によって毎日動かされる労働は、一つの単一の労働日とみなすことができます。たとえば労働者数が100万人だと、労働者一人の平均労働日が10時間だと社会的労働日は1000万時間からなっているわけです。

(ハ)(ニ) この労働日の限界が肉体的に画されているにせよ社会的に画されているにせよ、その長さが与えられていますと、剰余価値の量は、ただ労働者数すなわち労働者人口の増加によってのみふやすことができます。この場合には、人口の増大が、社会的総資本による剰余価値の生産の数学的限界をなしているわけです。

この労働日の長さが決まっていますと、生産される剰余価値の量は、ただ労働者数、つまり労働者人口の増加によってのみ増やすことがきます。つまり人口の増大が、社会的総資本による生産される剰余価値総量の限界を画しているわけです。

(ホ)(ヘ) 逆に、人口の大きさが与えられていますと、剰余価値の限界は労働日延長の可能性によって画されるのです。次章で示しますように、この法則は、これまでに取り扱われた形態の剰余価値(絶対的剰余価値)だけにあてはまるものです。

反対に人口の大きさが与えられていますと、生産される剰余価値量は、労働日の延長が可能かどうかにかかっています。しかし、これらはこれまで取り扱ってきた形態、すなわち絶対的な剰余価値の生産にだけにあてはまるものです。次の相対的剰余価値の生産ではこうしたことは当てはまりません。

◎原注204

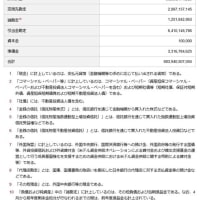

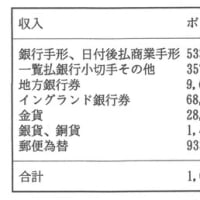

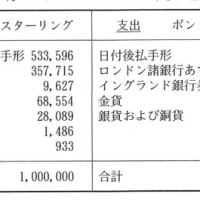

【原注204】〈204 「社会の労働すなわち経済的時間は、ある与えられた大きさのものであって、たとえば百万人で1日に10時間、すなわち一千万時間というようになる。……資本の増加には限界がある。この限界は、どんな与えられた時期にも、使用される経済的時間の現実の長さの範囲内にあるであろう。」(『諸国民の経済学に関する一論』、ロンドン、1821年、47、49べージ。)〉(全集第23a巻404頁)

これは〈逆に、人口の大きさが与えられていれば、この限界は労働日延長の可能性によって画される(204)。〉という本文に付けられた原注です。

これは匿名の著書からの引用ですが、みるとマルクスの本文とよく似た文言が見られます。この著書からは第6章の原注20でも引用されていましたが、『資本論草稿集』⑨にはこの著書からの引用が幾つか見られます。マルクスは〈著書『諸国民の経済学に関する一論』、ロンドン、1821年には二、三の非常にすぐれた独創的論点が含まれている〉(478頁)と述べて、幾つかの抜粋を行っていますが、そのなかに〈絶対的剰余労働。相対的剰余価値〉とマルクス自身による表題が書かれた、今回の原注の一文が含まれる次のような引用文が抜粋されています。長くなりますが挿入されているマルクスのコメントも含めて紹介しておきましょう(下線はマルクスによる強調個所)。

〈「労働、すなわち社会の経済的時間は、ある一定の部分であり、たとえば100万人の1日当り10時間、または1000万時間である。」(四七ページ。)

「資本にはその増加の限界がある。この限界は、たとえ共同社会の生産諸力はまだ改善の余地があるとしても、どの一定の時期においても、使用される経済的時間の現実の長さによって、画されるであろう。社会は、労働量を拡大することによって、または労働をより効果的にすることによって、言い換えれば、人口、分業、機械、科学的知識を増加させることによって、〔生産諸力を〕増大させることができる。」(49ページ。)「もし資本が、活動中の労働によって与えられた等価物または価値しか受け取ることができないとすれば(したがって経済的時間すなわち労働日が与えられているとすれば)、もしこのことが資本の限界であり、そのときどきにおいて現存する社会状態ではそれを/乗り越えることは不可能であるとすれば、賃金に割り当てられるものが大きければ大きいほど、利潤はそれだけ小さくなる。このことは一般的原理であるが、個々の場合において生じるのではない。なぜなら、個々の場合における賃金の増加は、普通、特定の需要の結果であり、この需要は、他の諸商品およびそれらの利潤との関係で価値の増加をもたらすのがつねだからである。」(49ページ。){利潤--および剰余価値率でさえも--は、ある個別の部門では、一般的水準を超えて上昇することがありうる。とはいっても、それと同時に賃金も、この部門では一般的水準を超えて上昇するのであるが。しかし資本家が、商品にたいする需要が平均を超えるのと同じだけの賃金を支払うならば(利潤を規定する他の諸事情を別にすれば)、資本家の利潤は増えないであろう。一般に、個別の部門における一般的水準を超える賃金および利潤の騰落は、一般的関係とはなんの関係もない。}〉(草稿集⑨479-480頁)

◎第11パラグラフ(剰余価値の生産のためにはある貨幣または交換価値の一定の最小限が前提されている)

【11】〈(イ)剰余価値の生産についてのこれまでの考察から明らかなように、どんな任意の貨幣額または価値額でも資本に転化できるのではなく、この転化には、むしろ、1人の貨幣所持者または商品所持者の手にある貨幣または交換価値/の一定の最小限が前提されているのである。(ロ)可変資本の最小限は、1年じゅう毎日剰余価値の獲得のために使われる1個の労働力の費用価格である。(ハ)この労働者が彼自身の生産手段をもっていて、労働者として暮らすことに甘んずるとすれば、彼にとっては、彼の生活手段の再生産に必要な労働時間、たとえば毎日8時間の労働時間で十分であろう。(ニ)したがって、彼に必要な生産手段も8労働時間分だけでよいであろう。(ホ)これに反して、この8時間のほかにたとえば4時間の剰余労働を彼にさせる資本家は、追加生産手段を手に入れるための追加貨幣額を必要とする。(ヘ)しかし、われわれの仮定のもとでは、この資本家は、毎日取得する剰余価値で労働者と同じに暮らすことができるためにも、すなわち彼のどうしても必要な諸欲望をみたすことができるためにも、すでに2人の労働者を使用しなければならないであろう。(ト)この場合には、彼の生産の目的は単なる生活の維持で、富の増加ではないであろうが、このあとのほうのことこそが資本主義的生産では前提されているのである。(チ)彼が普通の労働者のたった2倍だけ豊かに生活し、また生産される剰余価値の半分を資本に再転化させようとすれば、彼は労働者数とともに前貸資本の最小限を8倍にふやさなければならないであろう。(リ)もちろん、彼自身が彼の労働者と同じように生産過程で直接に手をくだすこともできるが、その場合には、彼はただ資本家と労働者とのあいだの中間物、「小親方」でしかない。(ヌ)資本主義的生産のある程度の高さは、資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能する全時間を、他人の労働の取得、したがってまたその監督のために、またこの労働の生産物の販売のために、使用できるということを条件とする(205)。(ル)手工業親方が資本家になることを、中世の同職組合制度は、1人の親方が使用してもよい労働者数の最大限を非常に小さく制限することによって、強圧的に阻止しようとした。(ヲ)貨幣または商品の所持者は、生産のために前貸しされる最小額が中世的最大限をはるかに越えるときに、はじめて現実に資本家になるのである。(ワ)ここでも、自然科学におけると同様に、へーゲルがその論理学のなかで明らかにしているこの法則、すなわち、単なる量的な変化がある点で質的な相違に一変するという法則の正しいことが証明されるのである(205a)。〉(全集第23a巻404-405頁)

(イ) 剰余価値の生産についてのこれまでの考察から明らかですが、どんな任意の貨幣額または価値額でも資本に転化できるわけではありません。この転化のためには、1人の貨幣所持者または商品所持者の手にある貨幣または交換価値の一定の最小限が前提されているのです。

剰余価値を生産し資本家になるためには、わずかの貨幣しか持っていない人でもなれるわけではありません(もっとも信用制度が発展すればこの限りではありませんが)。剰余価値を生産するためは、貨幣または交換価値の一定の最小限が前提されているのです。

(ロ) 可変資本の最小限は、1年じゅう毎日剰余価値の獲得のために使われる1個の労働力の費用価格です。

可変資本の最低限を考えますと、それは1年中毎日剰余価値の獲得のために使われる労働力の費用価格(賃金額)です。

(ハ)(ニ) もしこの労働者が自分自身の生産手段をもっていて、労働者として暮らすことに甘んずるとしますと、彼にとっては、彼の生活手段の再生産に必要な労働時間、たとえば毎日8時間の労働時間で十分でしょう。だから、彼に必要な生産手段も8労働時間分だけでよいことになります。

もし労働者が生産手段をもっていて、ただ自分のためにだけに、自分が生活できるだけ生産するとしますと、彼は、ただ生活手段の再生産に必要な労働時間、例えば毎日8時間で十分でしょう。必要な生産手段も8労働時間分でよいことになります。(もっともこの生産手段も再生産される必要があり、そのための時間も必要ですが、なぜか、マルクスはここではそれを問うていません。)

(ホ)(ヘ)(ト) これに反して、この8時間のほかにたとえば4時間の剰余労働を彼にさせる資本家は、追加生産手段を手に入れるための追加貨幣額を必要とします。しかし、私たちの仮定のもとでは、この資本家は、毎日取得する剰余価値で労働者と同じに暮らすことができるためにも、すなわち彼のどうしても必要な諸欲望をみたすことができるためにも、すでに2人の労働者を使用しなければならないでしょう。しかしこの場合、彼の生産の目的は単なる生活の維持で、富の増加ではないでしょうが、このあとのほう、つまり富の増加こそが資本主義的生産では前提されているのです。

ここに資本家が登場し、労働者に4時間の剰余労働を強制するしますと、当然、資本家はその分の追加的生産手段を準備しなければなりません(もっともその時点では、剰余労働だけではなく必要労働が対象化される生産手段も資本家が準備しなければならないのですが)。ただ今の時点では、資本家は労働者と同じ程度に暮らせばよいと考えたとします。つまり彼が生活するために必要な生活手段を生産するための労働時間は8時間と仮定しますと、彼は彼の生活を維持していくためには、8時間分の剰余労働を労働者から引きだす必要があり、だから少なくとも2人の労働者を雇う必要があります(だから24時間分の生産手段を資本家は準備する必要があるわけです)。

しかしこの場合は、資本家の目的は、ただ自分の生活を維持するだけであり、資本家の本来の目的である富の増加は見込めません。しかし資本主義的生産というのは富の増加をこそ目的にしているのです。

(チ) 彼が資本家として普通の労働者のたった2倍だけ豊かに生活し、また生産される剰余価値の半分を資本に再転化させようとしますと、彼は労働者数とともに前貸資本の最小限を8倍にふやさなければならないでしょう。

そこで今度は資本家は労働者より2倍だけ豊かに生活し、生産される剰余価値の半分を資本に再転化するとしますと、まず2倍の豊かな生活のために必要な生活手段の生産には16時間が必要です。さらにそれと同じだけの剰余価値を蓄積に回そうとするのですから、彼は全部で32時間の剰余労働を労働者から引きださねばならないわけです。だから32÷4=8、つまり8人の労働者を雇うために前貸し可変資本の最小限を8倍に増やす必要があります。そしてそれに応じて生産手段(不変資本)も8倍に増やす必要があるでしょう。

(リ) もちろん、彼自身が彼の労働者と同じように生産過程で直接に手をくだすこともできますが、しかしその場合には、彼はただ資本家と労働者とのあいだの中間物、「小親方」でしかないことになります。

これらは資本家が資本家として何の仕事もせずにただ剰余価値を引きだすだけと前提しているのですが、もちろん、資本家も自分も労働者と一緒に働く事は可能です。しかしそうたした場合は、彼はまだ資本家とはいえず、資本家と労働者との中間物、「小親方」でしかありません。これは資本主義的生産様式以前の手工業的生産の段階を意味します。

(ヌ) 資本主義的生産のある程度の高さは、資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能する全時間を、他人の労働の取得、したがってまたその監督のために、またこの労働の生産物の販売のために、使用できるということを条件としています。

だから資本家が資本家として、つまり人格化された資本として機能するためには、資本主義的生産のある程度の高さを前提とするのです。そうすれば彼は、ただ剰余価値を労働者から引きだすために、労働者を監督・統制するとか、労働者が生産した生産物の販売のために、自分の労働力を使うことになるでしょう。

(ル)(ヲ) 手工業親方が資本家になることを、中世の同職組合制度は、1人の親方が使用してもよい労働者数の最大限を非常に小さく制限することによって、強圧的に阻止しようとしました。貨幣または商品の所持者は、生産のために前貸しされる最小額が中世的最大限をはるかに越えるときに、はじめて現実に資本家になるのです。

手工業親方が資本家になることを阻止するために、中世の同職組合制度は、1人の親方が使用する労働者(徒弟)の数の最大限を非常に小さく制限していました。『61-63草稿』では次のように述べています。

〈同職組合や中世的な労働組織の側からの禁止令であって、まさに二人といないすぐれた親方といえども〔きめられた〕最大数をこえる労働者の使用を禁じられ、親方でない、ただの商人にいたってはそもそも労働者の使用自体を禁じられていたのである。〉(草稿集⑨253頁)

だから貨幣または商品の所持者が資本家になるためには、この中世的な最小限を最大限に拡大して、それをはるかに越えるときに、初めて現実に資本家になりえたのです。

(ワ) ここでも、自然科学におけると同じように、へーゲルがその論理学のなかで明らかにしている法則、すなわち、単なる量的な変化がある点で質的な相違に一変するという法則の正しいことが証明されているのです。

だからここでも、自然科学とおなじように、ヘーゲルの論理学が明らかにしている法則、つまり単なる量的な変化がある点で質的な相違に一変するという法則が正しいことを証明しているのです。

新日本新書版では〈へーゲルがその論理学のなかで明らかにしているこの法則〉という部分に次のような訳者注が付いています。

〈マルクスが言っているのは、ヘーゲル『大論理学』、第1巻、第3編、B「限度関係の節線」の法則。なお『小論理学』、第1部、C「限度」参照。ヘーゲルによれば、「この量的要素の変化のなかに、質を変化させ、定量の特殊化的なものとして示す変化の一点が現れ、その結果、変化させられた量的関係が、一つの限度、したがって一つの新しい質、新しいあるものに転化する。……その推移は一つの飛躍……量的変化から質的変化への飛躍である」(武市健人訳『大論理学』、上巻の2、『ヘーゲル全集』6b、岩波書店、263-264ページ)。ヘーゲルはその例として、水の温度の増減がある一点に達すると、突然に、一方では水蒸気に、他方では氷に変わるなどをあげ、この一点を「節線」と呼んでいる(武市訳、同前、266ページ。松村一人訳『小論理学』、岩波文庫、上、326-329ページ)〉(539頁)

ヘーゲルの説明としてはこの訳者注で十分だと思いますので、エンゲルスの『自然弁証法』から紹介しておきましょう。

〈したがって自然および人間社会の歴史からこそ、弁証法の諸法則は抽出されるのである。これらの法則は、まさにこれら二つの局面での歴史的発展ならびに思考そのものの最も一般的な法則にほかならない。しかもそれらはだいたいにおいて三つの法則に帰着する。すなわち、

量から質への転化、またその逆の転化の法則、

対立物の相互浸透の法則、

否定の否定の法則。

これら三法則はすべて、ヘーゲルによって彼の観念論的な流儀にしたがってたんなる #思考# 法則として展開されている。すなわち第一の法則は『論理学』の第一部、存在論のなかにあり、第二の法則は彼の『論理学』のとりわけ最も重要な第二部、本質論の全体を占めており、最後に第三の法則は全体系の構築のための根本法則としての役割を演じている。誤謬は、これらの法則が思考法則として自然と歴史とに天下り的に押しつけられていて、自然と歴史とからみちびきだされてはいないという点にある。そしてここからあの無理にこしらえあげられ、しばしば身の毛もよだつものとなっている構成の全体が生じてきている。すなわちそこでは、世界は、好むと否とにかかわらず、ある思想体系――じつはそれ自体がやはり人間の思考のある特定の段階の産物でしかないところの、――に合致していなければならないのである。われわれがもし事柄をひっくりかえしてみるならば、すべては簡単になり、観念論的哲学ではことのほか神秘的に見えるあの弁証法の諸法則はたちどころに簡単明瞭となるのである。……〉(全集第20巻379頁)

さらに興味のある方は付属資料を参照してください。

◎原注205

【原注205】〈205 (イ)「農業家は彼自身の労働にたよってはならない。もしそれをするならば、彼はそれで損をする、と私は言いたい。彼の仕事は、全体にたいする一般的な注意であるべきである。彼の打穀夫は監視されなければならない。そうでないと、やがて彼は打穀されないぶんだけ賃金を損するであろう。彼の草刈夫や刈入夫なども監督されなければならない。彼は絶えず彼の柵の周囲を回り歩かなければならない。彼はなにかなおざりにされてはいないか調べてみなければならない。そういうことは、もし彼が一つところに閉じこもっていれば、起きるであろう。」(〔J・アーバスノト〕『食糧の現在価格と農場規模との関連の研究。一農業家著』、ロンドン、1773年、12ページ。)(ロ)この本は非常におもしろい。(ハ)この本のなかでは、“capitalist farmer"〔資本家的農業者〕または“merchant farmer"〔商人的農業者〕という言葉で呼ばれるものの発生史を研究することができるし、生計維持を主とする“small farmer"〔小農業者〕と比べての彼の自已賛美を聞くことができる。(ニ)「資本家階級は、最初は部分的に、ついには完全に、手の労働の必要から解放される。」(『国民経済学教科書』、リチャード・ジョーンズ師著、ハートフォード、1852年、第3講、39ページ。〔大野訳『政治経済学講義』、72ページ。〕)〉(全集第23a巻406頁)

これは〈資本主義的生産のある程度の高さは、資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能する全時間を、他人の労働の取得、したがってまたその監督のために、またこの労働の生産物の販売のために、使用できるということを条件とする(205)。〉という本文に付けられた原注です。二つの著書からの引用があり、そのあいだにマルクスのコメントが入っています。とりあえず、文節ごとに検討することにしましょう。

(イ) 「農業家は彼自身の労働にたよってはならない。もしそれをするならば、彼はそれで損をする、と私は言いたい。彼の仕事は、全体にたいする一般的な注意であるべきである。彼の打穀夫は監視されなければならない。そうでないと、やがて彼は打穀されないぶんだけ賃金を損するであろう。彼の草刈夫や刈入夫なども監督されなければならない。彼は絶えず彼の柵の周囲を回り歩かなければならない。彼はなにかなおざりにされてはいないか調べてみなければならない。そういうことは、もし彼が一つところに閉じこもっていれば、起きるであろう。」(〔J・アーバスノト〕『食糧の現在価格と農場規模との関連の研究。一農業家著』、ロンドン、1773年、12ページ。)

これは農業家(資本家)の本来の役目は、自分も労働することではなく、全体にたいする一般的な注意や監視をすべきだと述べていることから引用されているようです。

マルクスはJ・アーバスノトを〈大借地農業の狂信的な擁護者である。〉(全集第23b巻944頁)と述べています。これ以外にもいくつかの引用を行っています。

(ロ)(ハ) この本は非常におもしろいです。この本のなかでは、“capitalist farmer"〔資本家的農業者〕または“merchant farmer"〔商人的農業者〕という言葉で呼ばれるものの発生史を研究することができます。また、生計維持を主とする“small farmer"〔小農業者〕と比べての彼、つまり資本家的農業者の自已賛美を聞くことができるからです。

このアーバストの本は、資本家的農業者を擁護する主張が展開されているようです。これ以外のいくつかの原注での引用でも問題にしているものは異なりますが、同じような論旨が見られます。

(ニ) 「資本家階級は、最初は部分的に、ついには完全に、手の労働の必要から解放される。」(『国民経済学教科書』、リチャード・ジョーンズ師著、ハートフォード、1852年、第3講、39ページ。〔大野訳『政治経済学講義』、72ページ。〕)

ジョーンズもマルクスはいろいろなところで引用していますが(特に地代に関するものが多い)、ここでは資本家は手の労働から解放されることを指摘しているものです。

((4)に続く。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます