『資本論』学習資料No.23(通算第73回)(1)

◎第3の「従来の解釈とは大きく異なる解釈を述べたところ」とは?(大谷新著の紹介の続き)

前回は大谷禎之介著『資本論草稿にマルクスの苦闘を読む』の「Ⅲ 探索の旅路で落ち穂を拾う」の「第11章 マルクスの価値形態論」の「おわりに」で、大谷氏が〈従来の解釈とは大きく異なる解釈を述べたところがある〉(540頁)という3点のうち2つの点について紹介しましたが、今回はその第3の点について紹介して、この第11章の紹介を終えたいと思います。それは次のようなものです。

〈開展された価値形態が析出されてくる交換関係に対応する歴史的な交換関係とは,ある狩猟民族なり遊牧民族なりが,各地の民族と交換するが,それらの民族のほうでは,この民族とだけ交換している,というものである。これにたいして,一般的価値形態を含む交換関係に対応する歴史的な交換関係とは,一方では,それらのさまざまの地方ですでに局地的に商品交換が発展し始め,そこでの諸商品がいずれもこの民族の商品あるいはそれ以外のなんらかの特定の商品と交換しようとする,そのような関係であるか,あるいは他方では,各地の民族のあいだでの商品交換が始まって,どの民族も互いに商品所持者として一つの商品世界に属していることを知っており,その上で,彼らがいずれもこの民族の商品と交換しようとする,そのような関係であろう。いずれにしても,ここには,明らかに交換関係の発展がある。

このように,開展された価値形態をつかみだした交換関係と,一般的価値形態をつかみだす交換関係とは,一つの商品と他の多くの商品とが取り結ぶ交換関係という,その形態から見るかぎりまったく同一のものでありながら,前者にあっては,他の多くの商品がそれぞれ独立の交換場面にあるものと想定されるのにたいして,後者にあっては,他のすべての商品が同一の交換場面にあって一つの商品世界を形成しているものと想定されているのである。〉 (544頁)

以上の三点が〈価値形態論理解の新視点〉ということのようです。

そして大谷氏は最後に〈貨幣成立論には三つの側面がある〉と述べて、久留間鮫造氏が『価値形態論と交換過程論』のなかで展開したいわゆる「如何にして、なぜ、何によって」というシェーマ(図式)を少し言い換えて、次のように述べています。

〈貨幣成立論には三つの側面がある。

第1には,価値がとる形態である価値形態が,どのような発展を通じて,最終的に貨幣形態に到達するのか,という問題である。これは,どのような形態を通過しなければならないのか,ということを明らかにするという意味で,価値の形態発展の必然性の問題と言い換えることができる。この問題は,価値形態論で解明されている。

第2には,なぜ労働生産物が商品形態を,そして最終的には貨幣形態をとらずにはいないのか,という問題である。これは,商品形態および貨幣形態そのものの必然性の問題であって,物神性論で解明されている。その要は,労働における人と人との関係に,具体的には,直接的には私的な労働である社会的総労働が社会的分業を形成しているという独自の生産関係にある。

第3には,価値形態を発展させて,ついに貨幣形態を成立させるにいたる原動力はなにか,という問題である。これが,狭い意味での貨幣成立の必然性の問題であって,交換過程論で論じられている。その要は,一方で,商品の内在的な矛盾である使用価値と価値との矛盾が,交換過程では,商品の使用価値としての実現と商品の価値としての実現との矛盾として現われ(交換過程の矛盾),これが,ある一つの商品を商品世界から排除して一般的等価物にする社会的な共同事業を引き起こさないではいない(その結果,開展された価値形態から一般的価値形態への発農をもたらさないではいない)ということであり,他方で,商品交換の歴史的発展(このこと自体は,商品生産そのものによっても,価値形態によっても,交換過程そのものによっても説明できることではなく,社会的生産過程の歴史的な発展によってのみ理解できるものである)が,一般的等価物の機能を特定の商品に癒着させて貨幣を生み出すにいたる,ということである。

以上の三つの側面を,端的に言い表わしたものが,マルクスの,「いかにして,なぜ,なにによって,商品は貨幣であるか」(『資本論』第1部,MEGAII/10,S,89;MEW23,S.107)という一文であることは,久留間が明らかにしたとおりである。〉 (545-546頁)

久留間氏のシェーマについては、この『資本論』学習資料室やその前の『資本論』を読む会の報告のなかでも、何度も批判的に取り上げてきましたので、ここで改めて論じることはしませんが、大谷氏が説明している内容そのものは間違ってはいないし、それはそれで意義のあることだと思います。

それでは本題に入ります。今回は「b 支払手段」の最後までの部分です。

◎第9パラグラフ(信用貨幣は、支払手段としての貨幣の機能から直接に発生する)

【9】〈(イ)信用貨幣は、支払手段としての貨幣の機能から直接に発生するものであって、それは、売られた商品にたいする債務証書そのものが、さらに債権の移転のために流通することによって、発生するのである。(ロ)他方、信用制度が拡大されれば、支払手段としての貨幣の機能も拡大される。(ハ)このような支払手段として、貨幣はいろいろな特有な存在形態を受け取るのであって、この形態にある貨幣は大口商取引の部面を住みかとし、他方、金銀鋳貨は主として小口取引の部面に追い帰されるのである(103)。〉

(イ) 信用貨幣は、売られた商品にたいする債務証書そのものが、債権の移転のためにふたたび流通することによって、支払手段としての貨幣の機能から直接に発生します。

これはすでにいろいろと説明してきましたが、例えばBがAに一定期日後の支払約束のもとに商品を販売した場合、Aは債務者となり、Bは債権者となって、貨幣は支払手段として機能します。今、BはAの支払約束証書(それはAの債務証書です)を受け取りますが、それを「手形」という名前で表しますと、その手形はAの債務(それを約束手形といいます)を表し、Bの債権を表しています。だからBは自分の商品の価格を手形という形で実現したのです。それはまだBの商品の価格の最終的な実現ではありませんが、しかしとりあえず債権という形で実現したのです。だからBは自分の商品の対価として受け取った手形で、例えばCから同じ価格の商品を買うことができるのです。つまりBは自分の債権をCに譲渡する代わりに商品の譲渡を受ける事ができます。この場合、しかしあくまでもAもBもCも互いの信用関係を前提していますから、BはAから受け取った手形に裏書きして(手形そのものはAの発行したものですが、Bは例えば裏書きとして自分の印鑑を押す)、Cに手渡すことになります。だからCの持つことになった手形は、Bを経由したものであることが明記されているわけです。そして同じように、Aの手形はその支払期日が来るまで(それを満期といいます)、今度はCからDあるいはE等々と渡って(裏書き譲渡され)、その度に商品の価格を実現しながら(しかしあくまでも債権という形での実現ですが)流通することができるわけです。しかしAは支払期限が来れば、その債務を支払う義務があり、そして支払われれば、それまでのすべての手形による取り引きは、決済されたことになります。しかしもしその支払が不能だということになると、すでに見ましたように、「媒介されない矛盾」によって、恐慌状態に陥ることになるわけです。

第3部第5篇では、マルクスは『商業的窮境委員会』報告の議会証言を原注として紹介していますが、それを翻訳された大谷氏の訳者注のなかで、委員のハドソンと証人のターナの次のようなやりとりが紹介されています。

〈「〔ハドスン〕あなたはジョウンズ=ロイド商会の手形について,それらが流通におけるなんらかの重要な品目をなしているかは疑わしいと言われました。あなたは,これらの手形が20人も30人もの手を通ることもきわめてしばしばだったこと,それらがAからBに,そしてBからCに,等々と支払われていくこと,そしてそれらは製造業地域における銀行券とまったく同様に流通の媒介物だったことをご存じないのですか?--〔ターナ〕それらは流通の最も重要な品目をなしています。それらが手から手へと渡っていくすべてのところで,それらが流通にかかわるものであること,それはもちろんです。」〉 (大谷禎之介『マルクスの利子生み資本論』第2巻178-180頁)〉

ロイド商会というのはあの通貨学派の頭目として有名なオウヴァストンの会社で、マーチャント・バンカーという貿易業と金融業を兼ねたような会社ですが、その手形というのは、同商会が引き受けた(支払を約束した)手形のことです。こうした大手の金融機関が引き受けたものは信用度が高く、20人も30人もの手を経て流通したということです。

こうした手形が「信用貨幣」と言われるのですが、同じように、小切手や銀行券もやはり「信用貨幣」と言われます。マルクスは手形を「本来の商業貨幣」とも述べています。

(ロ)(ハ) 他方では、信用制度が拡大されるのにつれて、支払手段としての貨幣の機能も拡大していきます。このようなものとして貨幣は、大口商取引の部面を住みかとするようなもろもろの独自の存在形態を受け取るのですが、他方で金銀鋳貨は、主として小口取引の部面に押しこめられることになります。

手形の流通そのものは単純な商品流通においても、貨幣の支払手段としての機能から自然発生的に生まれてきますが、さらに信用制度が拡大されて、両替業や貨幣取扱業などから銀行制度が発展してくると、貨幣は、大口取引の部面(それは主要には産業資本や商業資本などの資本家のあいだの取り引き)では、さまざまな存在形態を受け取ります。そしてその反面、金銀鋳貨は、主に小口取り引き(個人消費者と小売商との間の取り引き)に押し込められて、大口取引ではほとんど使われなくなります。

銀行制度のもとで貨幣がどのような独自の存在形態を受け取るかについては、マルクスは第3部第5篇で論じていますが、例えば銀行業者手形、銀行信用(帳簿信用)、小切手、さらに銀行券等を挙げています。これらはすべて銀行の信用だけで創造された信用貨幣ということができます。

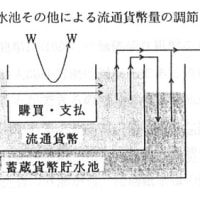

ただ注意が必要なのは、確かにこれらは信用貨幣として商品の流通をそのかぎりでは媒介するのですが、しかし最終的には銀行にある預金額として決済されるための信用用具だということです。ここではそれほど詳しい説明はできませんし、不要だと思いますが、手形や小切手はあくまで最終的に貨幣が支払手段として流通するか、あるいは預金の一定額として終わるようなものなのです。だから「信用貨幣」とか「商業貨幣」などと「貨幣」と名前がついていますが、それらは流通に必要な貨幣量の一部を形成するわけではないということです。それらはあくまでも信用取引にもとづくものであって、信用をやりとりする信用諸用具であって、貨幣の節約に寄与することはあってもそれ自体が流通貨幣になるわけではないのです。この点で間違っている人が余りにも多いので注意が必要です。例えば大谷氏は次のように述べています。

〈つまり,手形が貨幣の流通手段としての機能を果たすのであり,相殺されるかぎりはこの信用を生みだす支払手段としての貨幣は登場する必要はないので,手形は絶対的に商業貨幣として機能したことになるのである。〉 (大谷禎之介『マルクスの利子生み資本論』第3巻345頁)

これはある意味では諸概念が混乱している見本のような文章なのです。

(1) まず手形が「流通手段」としての機能を果たすなどというのはまったく間違った認識です。手形はあくまでも貨幣の支払手段としての機能から生まれてくるものだからです。確かに手形は、それと引き換えに商品の譲渡を引き出すという点では、購買手段として機能しますが、しかし流通手段としてではありません。大谷氏は流通手段としての貨幣の機能には商品と貨幣とが両極に対立して存在していることが前提されるということを忘れているのです。もちろん、手形は貨幣とは異なるものですから、だからここには貨幣の流通手段としての機能などありえないのです。

(2) もう一つの混乱は、相殺されている限りは、貨幣は支払手段として流通に出てくることはありませんが、しかしそのことは〈手形は絶対的に商業貨幣として機能した〉ということを意味しません。マルクスはどう書いているのか?

〈すなわち,商品は,貨幣と引き換えにではなく,書面での一定期日の支払約束と引き換えに売られるのであって,この支払約束をわれわれは手形という一般的範疇のもとに包括することができる。これらの手形は,その支払満期にいたるまで,それ自身,支払手段として流通するのであり,またそれらが本来の商業貨幣をなしている。それらは,最終的に債権債務の相殺によって決済されるかぎりでは,絶対的に貨幣として機能する。〉 (大谷前掲第2巻159-160頁)

このようにマルクスは手形が流通することを〈それ自身,支払手段として流通する〉と述べています。手形は、それぞれの債務を貨幣請求権という形でではありますが、その限りでは決済するのです(だからそれは最終的な決済、すなわち商品の価格の最終的な実現ではありませんが、債権という形での実現なのです)。だからマルクスは手形は支払手段として流通すると述べているのです。しかしそれが商業貨幣であるというのは、そうした債権の移転を行うという意味でしかないのです。何度も言いますが、それはあくまでも信用諸用具の一つでしかなく、最終的には支払手段としての現実の貨幣によって決済されるか、あるいは預金の一定額として記帳され終わるようなものなのです。だからマルクスが〈絶対的に貨幣として機能する〉と述べているのは、観念的な計算貨幣として、あるいは価値尺度として機能するという意味であり、大谷氏が理解するように〈絶対的に商業貨幣として機能〉するという意味ではないのです。ここでは大谷氏を例としてあげましたが、こうした間違いは他にもあまりにも多いのです。

しかしもっとややこしいのは銀行券です。現在の日銀券は明らかに流通貨幣として通用しています。つまりそれは「現金」なのです。しかし日銀券も戦前の一時期は信用貨幣として大口の取引で利用されていた時期もあったのです(明治17年の「兌換銀行券条例」によって当時1円、5円、10円、20円、50円、100円、200円の7種の銀行券が発行されていました。明治の1円は現在のほぼ2万円ぐらいの重みがあったと言われています)。そうしたものがやがて少額の銀行券が発行されるようになって、小口取引でも利用されるようになると、それは補助鋳貨や紙幣と同じ流通根拠で(つまり貨幣の流通手段としての機能である象徴性や瞬過性によって)通貨として流通するようになるのです。だから銀行券は歴史的にはその性格が変わってきたという認識が重要なのです。しかしこの点は『資本論』でもそれほど明確に展開されているわけではありません。だから多くの人たちを混乱させてきたのです。

マルクスは第3部第25章該当部分では、最初は〈生産者や商人のあいだで行なわれるこれらの相互的な前貸が信用制度の本来の基礎〔Grundlage〕をなしているように,彼らの流通用具である手形が本来の信用貨幣,銀行券流通等々の基礎をなしているのであって,これらのものの土台〔Basis〕は,貨幣流通(金属貨幣であろうと国家紙幣であろうと)ではなくて,手形流通なのである。〉(大谷前掲書160頁)と述べながら、別のところでは〈銀行券は,持参人払いの,また銀行業者が個人手形と置き換える,その銀行業者あての手形にほかならない。……信用貨幣のこの形態はたんなる商業流通から出て一般的流通にはいり,ここで貨幣として機能しており,また,たいていの国では銀行券を発行する主要銀行は,国立銀行〔Nationalbank〕と私立銀行との奇妙な混合物として事実上その背後に国家信用〔Nationalcreditを〕もっていて,その銀行券は多かれ少なかれ法貨でもあるからである。〉(同178頁)と述べています。さらには〈すでに単純な貨幣流通を考察したところで論証したように,現実に流通する貨幣の量は,流通の速度と諸支払いの節約とを所与として前提すれば,単純に,諸商品の価格と取引の量,等々〔によって〕規定されている。同じ法則は銀行券流通の場合にも支配する。〉(大谷本第3巻482頁)などと述べています。つまり一方では銀行券の流通は手形流通に立脚するのであって、貨幣流通に立脚するのではないといいながら、他方では銀行券流通は貨幣の流通法則に支配されると述べているのです。だから一見すると一方で否定したことを他方では肯定しているように見えるのです。だからその理解に多くの混乱が生じているのです。しかしマルクス自身はすでに『資本論』第1巻で次のように述べています。

〈イングランド銀行は、この銀行券を用いて手形を割り引くこと、商品担保貸付をすること、貴金属を買い入れることを許された。まもなく、この銀行自身によって製造されたこの信用貨幣は鋳貨となり、この鋳貨でイングランド銀行は国への貸付をし、国の計算で公債の利子を支払った。〉 (全集第23b巻985頁)

このように、イングランド銀行券は、〈まもなく〉〈信用貨幣〉から〈鋳貨〉になったと述べています。つまり手形を割り引いて手形流通に立脚して流通する信用貨幣から、歴史的に貨幣の流通法則に規制される鋳貨(通貨)になったと述べているのです。また『経済学批判』では、〈諸商品の交換価値がそれらの交換過程をつうじて金貨幣に結晶するのと同じように、金貨幣は通流のなかでそれ自身の象徴に昇華する。はじめは摩滅した金鋳貨の形態をとり、次には補助金属鋳貨の形態をとり、そして最後には無価値な表章の、紙券の、単なる価値章標の形態をとって昇華するのである。〉(草稿集③330頁)と述べています。つまり金鋳貨が補助鋳貨になったり、無価値な表章、紙券になるのは、貨幣形態が交換過程を通じて諸商品のなかからやがては金に固着したように、一つの歴史的な過程なのだと述べています。だから銀行券も最初は額面の大きなときは大口の商業流通の内部で、手形流通に立脚して流通していたものが、やがて少額の銀行券が発行され、小口取引にそれらが出て行くようになると貨幣流通に立脚する紙券や補助鋳貨と同じものとして流通するように歴史的になっていったのだということです。そして今日の銀行券は後者のものだけが流通していると言えるでしょう。

だからある論者は、銀行券は信用貨幣だが、兌換が停止されることによってますます限りなく紙幣に近づいたものになったのだとか何とか、わけの分からない理屈を並べていますが、ようするに何も分からないことを知ったかぶって分かったように折衷して誤魔化しているだけなのです。兌換券か不換券かといったことはここでは何ら本質的な問題ではないということが分かっていないのです。

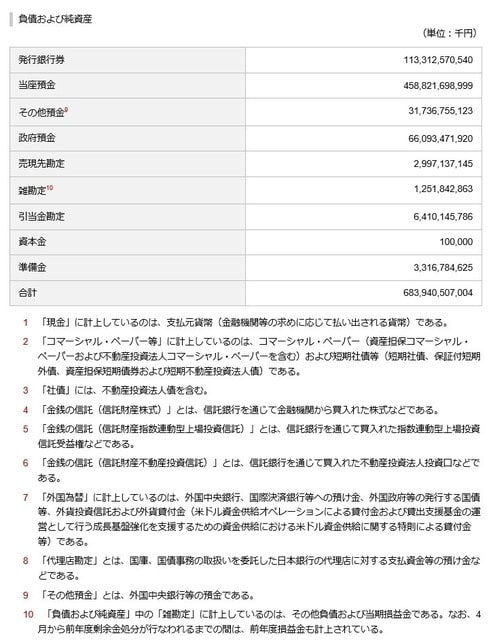

ところで現在の日本銀行券はいうまでもなく日本銀行によって発行されています。後に注103)のなかで紹介する日銀のバランスシートを見ると、日銀券は日銀がその信用だけで発行している債務証書という形をとっています(負債の部に記帳されている)。ではどの段階で、それは通貨になるのでしょうか。まず日銀は銀行券の印刷(生産)を独立行政法人国立印刷局(以前は財務省印刷局、大蔵省印刷局)に発注します。印刷局は製品として生産した銀行券を日銀に納入します。この段階では銀行券はまだ単なる商品資本という形態規定性をもっているだけです。素材的には確かにそれはすでに「お札」の姿形をしていますが、まだ貨幣ですらないのです。日銀に当座預金をもっている市中銀行は、常に準備としてもっている一定額の現金(日銀券と硬貨)が少なくなってきたので、日銀にある自身の当座預金から、現金を引き出します。こうして日銀券は初めて日本銀行の外に出て行きます。しかしこの段階でも、日銀券はまだ通貨ではなく、日銀にとっては利子生み資本(monied capital)であり、市中銀行にとってもやはり利子生み資本(monied capital)でしかないのです。次に一般の企業が労働者に賃金を支払うために、市中銀行にある自身の預金から日銀券を引き出したとします。しかしこの段階でもまだ日銀券は利子生み資本であって通貨ではないのです。企業がそれを労働者に支払った時点で、それは初めて通貨になるのです。それは労働力という商品を企業が購入したことによって支払手段として流通したのです。あるいは労働者が受け取った日銀券で生活手段を購入した場合、それは流通手段として流通します。だから銀行券は確かに日銀が発行しますが、現実に流通する日銀券、つまり「通貨」という規定性をもっている日銀券は、労働力や諸商品が流通する現実に規定されて、流通するに過ぎません。だから日銀には通貨を恣意的に増減させるどんな力もないのです。それは商品市場に規定されてただ受動的に流通するに過ぎないからです。さまざまな御仁があたかも日本銀行は輪転機を回せばいくらでもお金を生み出せる、ジャブジャブと通貨を供給せよなどと言ったりしていますが、これなどはまったく「通貨」の何たるかが分かっていない人の妄想の類でしかないのです。

◎原注103

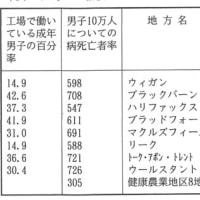

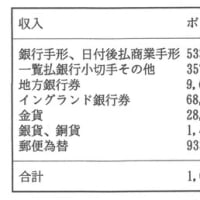

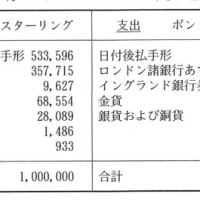

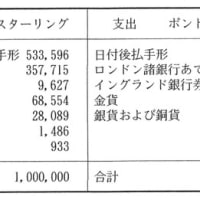

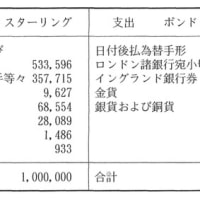

【原注103】〈(103) (イ)どんなにわずかしか現金が本来の商取引にはいって行かないかを示す一例として、ロンドン最大の商社の一つ(モリソン・ディロン商会)の、1年間の貨幣収入と諸支払との一覧表をここに示しておこう。(ロ)この商会の取引高は1856年には数百万ポンドにのぼるのであるが、ここでは百万ポンド基準に縮約されている。

(『銀行法特別委員会報告』、1858年7月、71ページ。)〉

(イ)(ロ) 本来の商取引にはいっていく現金がどんなにわずかであるかを示す一例として、ここに、ロンドン最大の商社の一つ(モリソン・ディロン商会)の、1年間の貨幣収入と諸支払についての表を掲げておきましょう。この商会の取引高は1856年には数百万ポンド・スターリングにのぼるのですが、ここでは百万ポンド・スターリングの規模に縮小されています。

これは第9パラグラフの最後に付けられた原注ですが、ロンドン最大の「商社」と書かれていますが、「商会」ともいわれているものは、今で言う丸紅などの「商社」(商業資本)とは若干違って、貿易金融業者といえるようなものです。だからその取り扱いはいうまでもなく大口の商取引を扱うものと言えます。だからそこでは現金取引がどんなにわずかかをそのバランスシートを示すことで明らかにしているといえます。ただこのバランスシートは、合計額が100万ポンド・スターリングになるように全体を縮小したものだということです。

これを見ると、金貨・銀貨・銅貨は収入では合計3万ポンド弱で収入全体の約3%弱、支出は同合計1万ポンド強、つまり全体の1%強ということになるわけです。

収入で圧倒しているのは「銀行手形、日付後払商業手形」で約53万ポンド、つまり53%強、支出では「ロンドン諸銀行あて小切手」が66万ポンド強を占めています。つまり手形や小切手の信用貨幣が収入・支出とも過半数以上を占めていることが分かります。

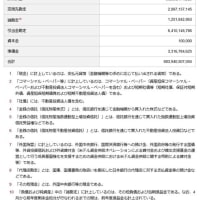

因みに日本銀行のバランスシートはどうなっているのかを図示しておきます。

(全体を3分割します。続きは(2)に)