白井明大「後先をたたえつつ」(「現代詩手帖」2016年05月号)

白井明大「後先をたたえつつ」は丸山豊賞受賞第一作。「二〇一六・二 いわきにて」という後注がついている。

菜切り包丁が砥石でとがれている。その刃を、春の光、光景といっしょに書いてあるのか。そう思って読むのだが……。

この詩の「動詞」のあり方が、奇妙である。

の「生まれる」が奇妙である。刃にはまだ「柄」はついていないのか。これから柄をつけられて菜切り包丁になるのか。柄がつけられても「生まれる姿」だろうか。柄がつけられたら「生まれたばかりの姿」ということにならないか。

私の最初の「つまずき」は、そこにあるのだが。

そのあとも奇妙な印象はつづく。

「菜切り包丁」になって(菜切り包丁として生まれて)、どこかの「台所」に収まる。そのことを「受け渡されるだろう」と書いている。まだ「事実」ではない。これから先のことなので「だろう」と推測しているのだが。

「生まれる」には「推測」をしめすことばがない。「役目を負って」にも推測をしめすことばはない。なくても推測だとわかるからか。もちろんそうだが、ではなぜ、「受け渡されるだろう」にだけ、推測のことばをつけたのか。

このちぐはぐな感じが、ここには何か「基本的な動詞」が欠如している。あるいは回避されているという印象をつくり出す。

一連目の「学校文法」上の「主語」は「刃」になる。しかし、「だろう」という推測のことばは、「刃」以外に「主語」があることを想像させる。誰かが(白井が)、ここに書かれていることを「想像している」という「主語/述語」の関係が隠れている。

「寝かされた刃」という表現に目を止めるならば、刃をとぐ人(といだ人)が「話者」かもしれない。刃をといだ人が隠れているとも読むことができる。

でも、回避されている、と感じさせるのは、その「白井(話者)/想像する」という形の「動詞」でもない、「刃をといだ人/想像する」という形の「動詞」でもない、と、なんとなく感じる。

私の直観の意見は、「動詞が隠されている」とだけ、異議を唱えている。

二連目。

「浴びている」の「主語」は何か。「刃」である。「もの」が「主語」になって、擬人化されている。

「渋柿の布が干され」の「主語」は「布」だが、「干され」という受け身の形は、そこにも「人」が隠れていることを示している。ただ、「人」は「主語」にはならず、「布が/染め色を深めていく」という具合に「主語/述語」という関係を取る。

「もの」が「主語」であることは、一連目、二連目に共通している。

「人/話者」ではなく「もの」を「主語」にしながら、何らかの「動詞」が隠されていると読む必要があるのだろう。

そうして、そういうことと関係があるのだと思うが、

この三行の展開が、とても不思議。

「布が/色を深めていく」。そういう「事実」が書かれた後、「空から降る日を」とつづくと、一瞬、

と感じてしまう。布の色の変化(深まる)が、空から降る日の変化と一体になって輝く。布の色が変化すれば、その背景の空の色も変化して見える。布のまわりの光そのものが変化して見える。空間、場その存在全体の状態が一気に変化する。

「空から降る日」は「空から降る太陽(日)の色」を超えて、「きょうという一日」そのものかもしれない。

「もの」が中心になって「もの」が変化している。

そういうことが、ここに「ある動詞」を隠したまま書かれている、という印象を強める。

は、

ということだろう。「空から降る光」はただの光ではなく「渋柿の布の色の深まり」を受けて、新しく「生まれた」光を受けて、さらに跳ね返す、ということ。

ここで、二連目に「浴びている」という形で出てきた「いる」という動詞が、ふたたび、登場している。ここでも「白井(話者)が/いる」のではなく「刃が/いる」と擬人化された形で動詞がつかわれているのだと思う。

でも、そのあとは、どうか。

ここには、どんな動詞が?

私は、

と思わず「ない」という「動詞」を補って読み、その瞬間に、はっとする。

「ない」の反対の「ある」が思い浮かぶからである。

「いる」という「動詞」がつかわれているために、そこに「擬人化」という感じが紛れ込む。「いる」は「ひとが/いる」という形でつかわれる。「ひとが/ある」とは普通は言わない。けれど、「擬人化」されていることば(動詞)を、もう一度詩を貫いている「もの」を主語にして言い直すと、どうなるか。

なのではないか。

一連目には「いる」はないが、探すと「寝かされた」という「擬人化」は「寝かされている」という形で隠れている。「寝かされている」は「寝かされた/状態に/ある」ということ。

二連目「光を浴びている」は「光を浴びた/状態に/ある」ということ。

三連目「ここにいる」は「ここに/ある」であり、その「ある」は刃は「磨かれた/状態に/あり」、同時に「光を受けとめ/跳ね返す状態に/ある」ということ。

「はね受け」を私は勝手に「受けとめ/跳ね返す」と勝手に書き直してしまったが、私の書いているような順序ではないのは、「受けとめ/跳ね返す」という「運動」が「同時」に起きているからである。そこでは「後先」区別がない。だから、その「後先」の区別がないことを強調するために、白井は「はね受け」と書いている。

そういう「後先の区別のない/状態に/ある」。

端折って書いてしまったが、三連目の「はね受け」は最終行の「後先」ということばで言い直されている。「ある」という状態が、言い直されている。

「ある」は「後先」を超越した、つまり「時間」を超越した「状態」のことであり、白井が書いているのは、その「ある」としか言いようのない「永遠」の形なのである。「永遠」だからこそ、「たたえる」のだろう。

白井は「状態」を「ある」という動詞をつかわずに描いている。

「ある」ということばをつかってしまえば、私が書いた感想のように「散文」になってしまう。「散文」を拒否して、「詩」でありつづけるために、「ある」という動詞を回避したまま、ことばが動いている。

白井明大「後先をたたえつつ」は丸山豊賞受賞第一作。「二〇一六・二 いわきにて」という後注がついている。

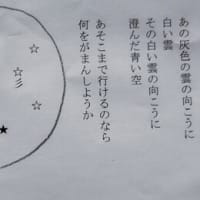

砥石のそばに

寝かされた刃は

柄を持ったばかりの生まれる姿で

これから誰かの どこかの家へ 台所へ

受け渡されるのだろう菜切りの役目を負って

いまは

じっと窓辺の光を浴びている

白い梅の花が咲く庭には

渋柿の布が干され

染め色を深めていく

空から降る日を

磨かれた刃先にはね受けては

ここにいると

知らせることも 知られることも

まだもう少し後先をたたえつつ

菜切り包丁が砥石でとがれている。その刃を、春の光、光景といっしょに書いてあるのか。そう思って読むのだが……。

この詩の「動詞」のあり方が、奇妙である。

柄を持ったばかりの生まれる姿で

の「生まれる」が奇妙である。刃にはまだ「柄」はついていないのか。これから柄をつけられて菜切り包丁になるのか。柄がつけられても「生まれる姿」だろうか。柄がつけられたら「生まれたばかりの姿」ということにならないか。

私の最初の「つまずき」は、そこにあるのだが。

そのあとも奇妙な印象はつづく。

「菜切り包丁」になって(菜切り包丁として生まれて)、どこかの「台所」に収まる。そのことを「受け渡されるだろう」と書いている。まだ「事実」ではない。これから先のことなので「だろう」と推測しているのだが。

「生まれる」には「推測」をしめすことばがない。「役目を負って」にも推測をしめすことばはない。なくても推測だとわかるからか。もちろんそうだが、ではなぜ、「受け渡されるだろう」にだけ、推測のことばをつけたのか。

このちぐはぐな感じが、ここには何か「基本的な動詞」が欠如している。あるいは回避されているという印象をつくり出す。

一連目の「学校文法」上の「主語」は「刃」になる。しかし、「だろう」という推測のことばは、「刃」以外に「主語」があることを想像させる。誰かが(白井が)、ここに書かれていることを「想像している」という「主語/述語」の関係が隠れている。

「寝かされた刃」という表現に目を止めるならば、刃をとぐ人(といだ人)が「話者」かもしれない。刃をといだ人が隠れているとも読むことができる。

でも、回避されている、と感じさせるのは、その「白井(話者)/想像する」という形の「動詞」でもない、「刃をといだ人/想像する」という形の「動詞」でもない、と、なんとなく感じる。

私の直観の意見は、「動詞が隠されている」とだけ、異議を唱えている。

二連目。

じっと窓辺の光を浴びている

「浴びている」の「主語」は何か。「刃」である。「もの」が「主語」になって、擬人化されている。

「渋柿の布が干され」の「主語」は「布」だが、「干され」という受け身の形は、そこにも「人」が隠れていることを示している。ただ、「人」は「主語」にはならず、「布が/染め色を深めていく」という具合に「主語/述語」という関係を取る。

「もの」が「主語」であることは、一連目、二連目に共通している。

「人/話者」ではなく「もの」を「主語」にしながら、何らかの「動詞」が隠されていると読む必要があるのだろう。

そうして、そういうことと関係があるのだと思うが、

渋柿の布が干され

染め色を深めていく

空から降る日を

この三行の展開が、とても不思議。

「布が/色を深めていく」。そういう「事実」が書かれた後、「空から降る日を」とつづくと、一瞬、

渋柿の布が/空から降る日(の色)を/深めていく

と感じてしまう。布の色の変化(深まる)が、空から降る日の変化と一体になって輝く。布の色が変化すれば、その背景の空の色も変化して見える。布のまわりの光そのものが変化して見える。空間、場その存在全体の状態が一気に変化する。

「空から降る日」は「空から降る太陽(日)の色」を超えて、「きょうという一日」そのものかもしれない。

「もの」が中心になって「もの」が変化している。

そういうことが、ここに「ある動詞」を隠したまま書かれている、という印象を強める。

磨かれた刃先にはね受けては

ここにいると

は、

磨かれた刃先に「空から降る日の光を」はね受けては

ここにいると

ということだろう。「空から降る光」はただの光ではなく「渋柿の布の色の深まり」を受けて、新しく「生まれた」光を受けて、さらに跳ね返す、ということ。

ここで、二連目に「浴びている」という形で出てきた「いる」という動詞が、ふたたび、登場している。ここでも「白井(話者)が/いる」のではなく「刃が/いる」と擬人化された形で動詞がつかわれているのだと思う。

でも、そのあとは、どうか。

知らせることも 知られることも

まだもう少し後先をたたえつつ

ここには、どんな動詞が?

私は、

知らせることも 知られることも「なく」

と思わず「ない」という「動詞」を補って読み、その瞬間に、はっとする。

「ない」の反対の「ある」が思い浮かぶからである。

「いる」という「動詞」がつかわれているために、そこに「擬人化」という感じが紛れ込む。「いる」は「ひとが/いる」という形でつかわれる。「ひとが/ある」とは普通は言わない。けれど、「擬人化」されていることば(動詞)を、もう一度詩を貫いている「もの」を主語にして言い直すと、どうなるか。

ある

なのではないか。

一連目には「いる」はないが、探すと「寝かされた」という「擬人化」は「寝かされている」という形で隠れている。「寝かされている」は「寝かされた/状態に/ある」ということ。

二連目「光を浴びている」は「光を浴びた/状態に/ある」ということ。

三連目「ここにいる」は「ここに/ある」であり、その「ある」は刃は「磨かれた/状態に/あり」、同時に「光を受けとめ/跳ね返す状態に/ある」ということ。

「はね受け」を私は勝手に「受けとめ/跳ね返す」と勝手に書き直してしまったが、私の書いているような順序ではないのは、「受けとめ/跳ね返す」という「運動」が「同時」に起きているからである。そこでは「後先」区別がない。だから、その「後先」の区別がないことを強調するために、白井は「はね受け」と書いている。

そういう「後先の区別のない/状態に/ある」。

端折って書いてしまったが、三連目の「はね受け」は最終行の「後先」ということばで言い直されている。「ある」という状態が、言い直されている。

「ある」は「後先」を超越した、つまり「時間」を超越した「状態」のことであり、白井が書いているのは、その「ある」としか言いようのない「永遠」の形なのである。「永遠」だからこそ、「たたえる」のだろう。

白井は「状態」を「ある」という動詞をつかわずに描いている。

「ある」ということばをつかってしまえば、私が書いた感想のように「散文」になってしまう。「散文」を拒否して、「詩」でありつづけるために、「ある」という動詞を回避したまま、ことばが動いている。

| 生きようと生きるほうへ |

| 白井明大 | |

| 思潮社 |