仕事を終えていつものようにリハビリサイクリングで周辺を散策しました。時々訪れる中川船番所跡に行きました。

小名木川と中川の合流地点、この左側あたりあったようです。番所橋の上から。

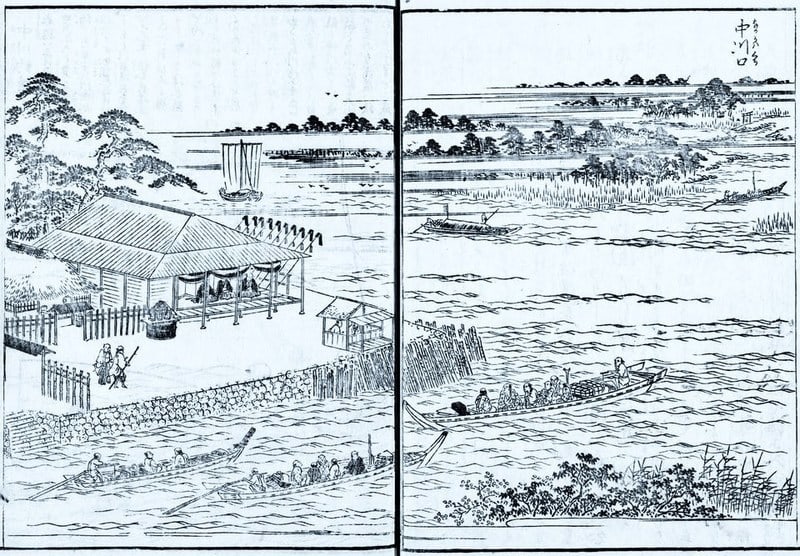

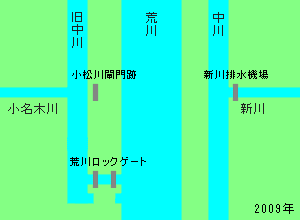

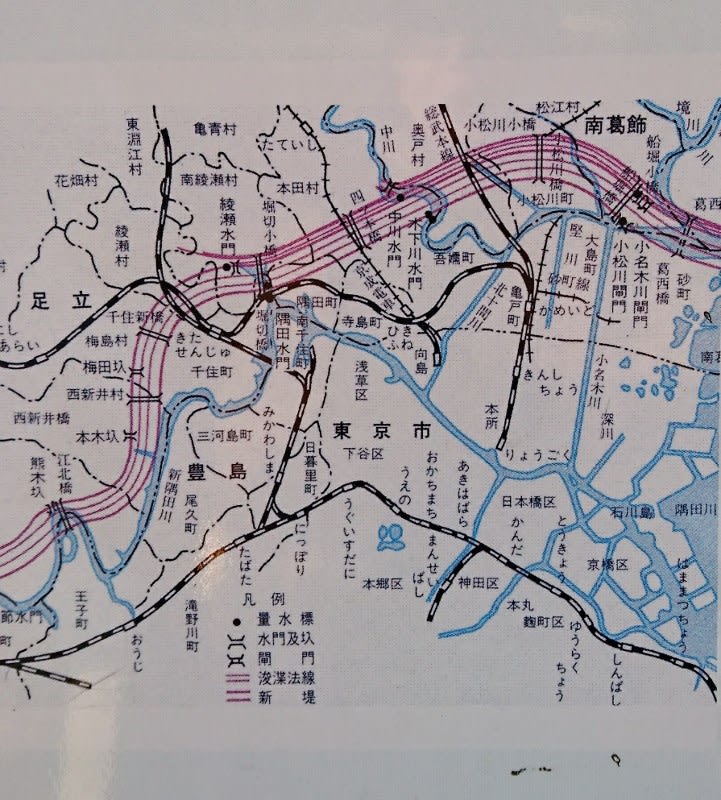

江戸名所図会より

江戸名所図会より

★ランドマーク中川船番所跡:中川船番所は、寛文元年(16611)6月6日小名木川の中川口北岸に設置され、江戸に出入りする人と物資を査検した川船改のための関所である。

中川番役を勤めたのは寄合の旗本で、旗本自身は平常、番所には詰めず、家臣を派遣していた。規模については、『新編武蔵風土記稿』に東西26間余(約47メートル)、南北17間余(約31メートル)と記されている。また、『江戸名所図会』の挿絵によると、番所の周囲には木柵がめぐらされ、槍10筋が装備されており、小名木川縁には番小屋が建てられている。通関手続きは次第に形式化していったとみられ、「通ります」というと、「通れ」と応えて通行を許したという川柳もある。

明治2年(1869)2月、全国の関所廃止の通達後も査検が続けられたが、4月、正式に廃止が指令された。(江東区HPより)

右手の河川が隅田川に繋がっています。見えている工事中の橋が番所橋です。

右手の河川が隅田川に繋がっています。見えている工事中の橋が番所橋です。

河口口の方面です。

江戸名所図会の釣の絵はこの辺だったのでしょうか。

江戸名所図会の釣の絵はこの辺だったのでしょうか。

今回の新しい発見は対岸の景色でした。

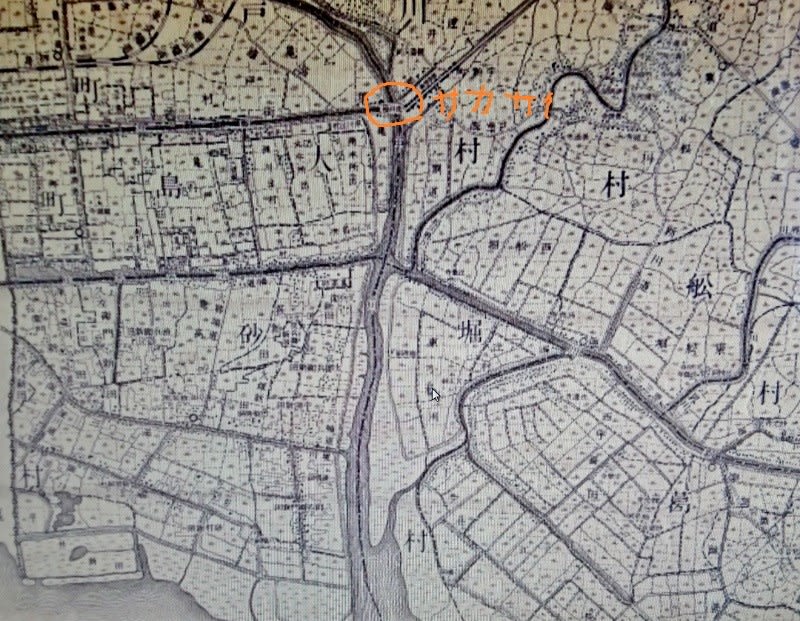

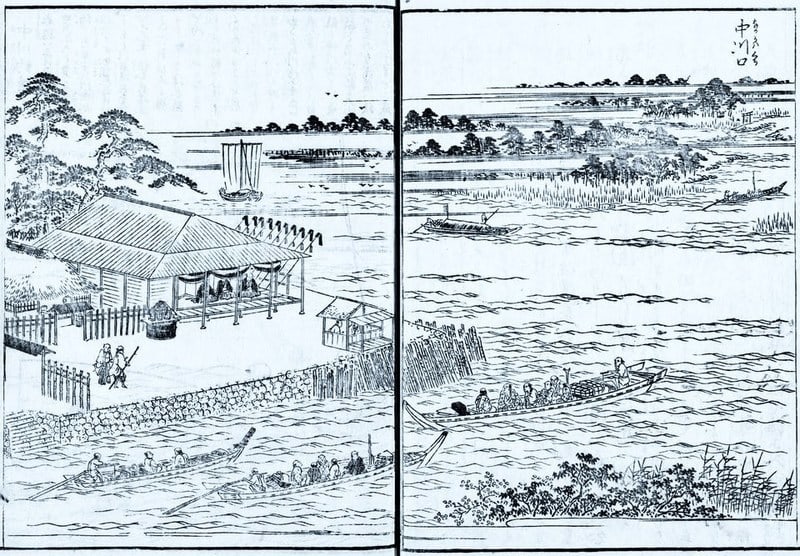

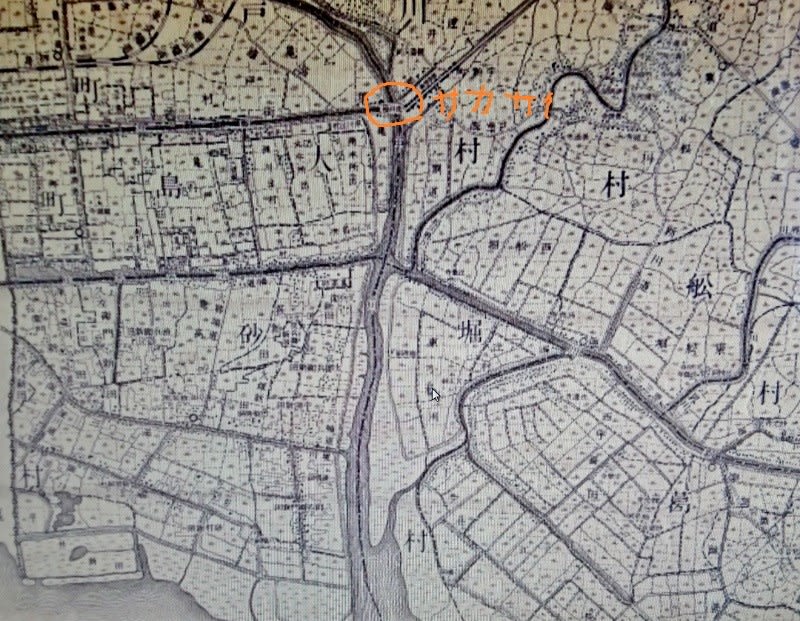

昔はここのところは新川も合流していたということで、どこでつながっていたのかが疑問でしたので、対岸を訪ねてみました。 明治38年の地図です。明治43年の大水害の前です。大水害を期に荒川放水路が掘られることになります。

明治38年の地図です。明治43年の大水害の前です。大水害を期に荒川放水路が掘られることになります。

こんなものがありました。

旧小松川閘門跡です。

★ランドマーク旧小松川閘門:この建物は、その昔、小松川閘門と呼ばれていました。閘門とは水位の異なる二つの水面を調節して船を通行させる特殊な水門のことです。

川は、現在のように車などの交通機関が普及するまでは、大量の物資(米、塩、醤油など)を効率よく運べる船の通り道として頻繁に利用されました。

ここは、その船の通り道である荒川と旧中川との合流地点でしたが、たび重なる水害を防ぐために明治44年、荒川の改修工事が進められ、その結果、水位差が生じて舟の通行に大きな障害となりました。

この水位差を解消させるために昭和5年、小松川閘門が完成し、その後、車などの交通機関が発達して、舟の需要が減少し閉鎖に至るまでの間、需要な役割を果たしました。

本来、この閘門は、二つの扉の開閉によって機能を果たしていましたが、この建物はそのうちの一つで、もう一つの扉は現在ありません。

また、この建物も全体の約2/3程度が土の中に埋まっていて昔の面影が少ないのですが、今後、この残された部分を大切に保存して周辺地域の移り変わりを伝えるのに役立てる予定です。と説明書きがありました。 なかなか風格のある建造物でした。いろいろ探してみたらこんな写真を発見しました。

なかなか風格のある建造物でした。いろいろ探してみたらこんな写真を発見しました。 これは東映映画の撮影で使われたもののようです。

これは東映映画の撮影で使われたもののようです。 こちらは建設中の写真です。

こちらは建設中の写真です。 今はほとんど埋まってしまって門の上部だけが現れています。閘門といえばこの先に荒川ロックゲートがあるので行ってみました。

今はほとんど埋まってしまって門の上部だけが現れています。閘門といえばこの先に荒川ロックゲートがあるので行ってみました。

今の旧中川と荒川を繋げる閘門(ロックゲート)です。

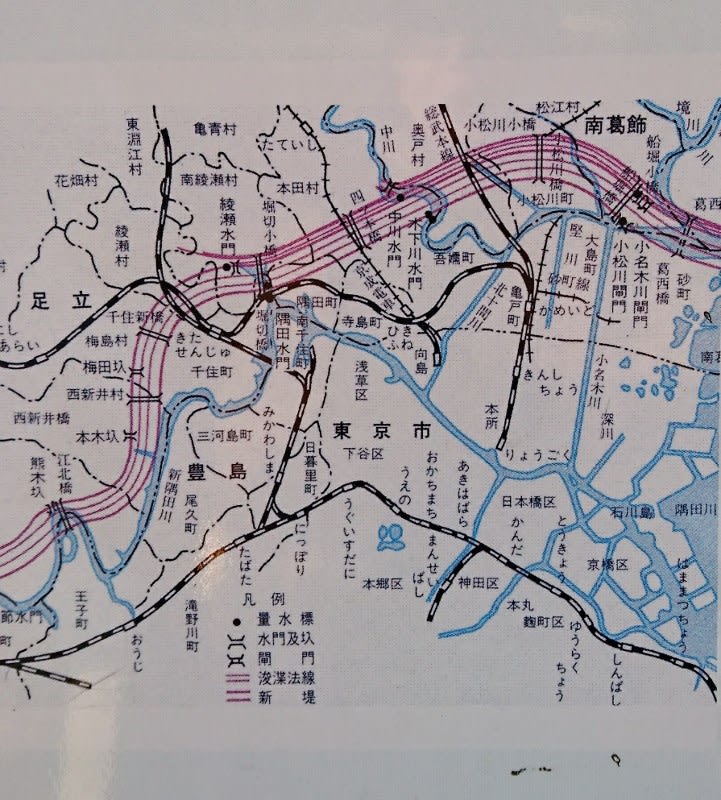

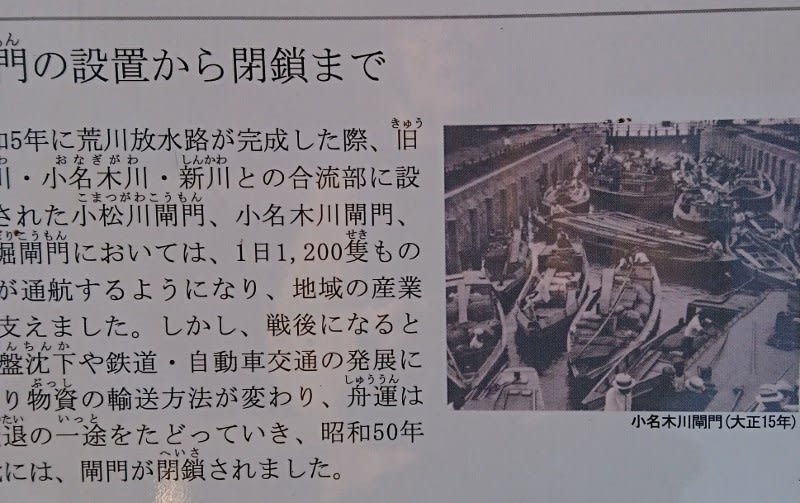

いろいろ説明書きがありました。 赤い線は人工的に掘られた荒川(荒川放水路)です。荒川と旧中川と繋ぐところに小松川閘門と小名木川閘門が並行していたようです。

赤い線は人工的に掘られた荒川(荒川放水路)です。荒川と旧中川と繋ぐところに小松川閘門と小名木川閘門が並行していたようです。

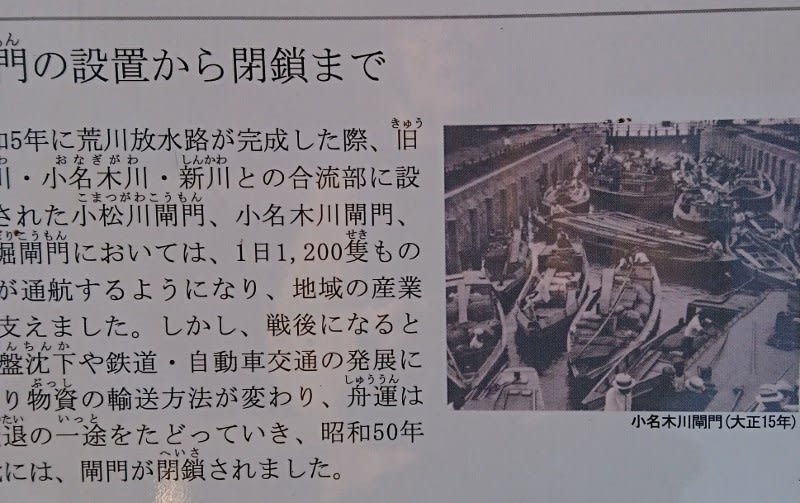

当時の小名木川閘門

当時の小名木川閘門

小名木川閘門が混んでいたので、小松川閘門が増設されたようです。

小名木川閘門が混んでいたので、小松川閘門が増設されたようです。

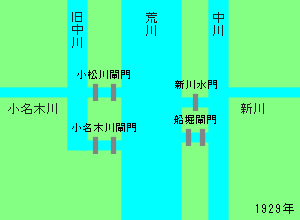

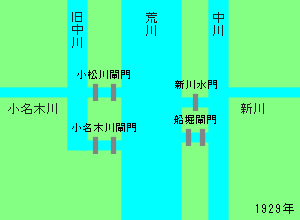

こんな図もありました。 大正4年(1929年)の水門(閘門)では新川から小名木川に繋がっていました。

大正4年(1929年)の水門(閘門)では新川から小名木川に繋がっていました。

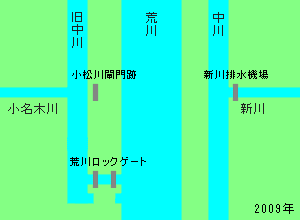

平成21年(2009年)現在の水門(閘門)です。旧中川は荒川とロックゲートのみで、つながっています。

平成21年(2009年)現在の水門(閘門)です。旧中川は荒川とロックゲートのみで、つながっています。

源流の碑があります。

源流の碑があります。

帰りに番所橋のところに稲荷神社があったので寄ってみました。

★ランドマーク陶首稲荷神社: 『南着飾郡神社要覧』によれば、寛永年間(一六二四~四四)初め、小名木村の又兵衛という者がこの地を開発し、今の地に祠を建て、三神を合せ祀り、産土神とした。殿内の古い額に陶首稲荷と神号があったという。『新編武蔵風土記稿』巻之二五によれば、この社は又兵衛新田及び中田新田、大塚新田の鎮守であるという。戦災で焼失し、昭和二九年に再建された。(「江東区の民俗城東編」より)(猫の足跡さんより)

★産土神:産土神は、神道において、その者が生まれた土地の守護神を指す。その者を生まれる前から死んだ後まで守護する神とされており、他所に移住しても一生を通じ守護してくれると信じられている。産土神への信仰を産土信仰という。(ウイキペディアより抜粋)

土公神と庚申塔と道祖神が並んでいました。

★土公神(どくしん・どこうしん)とは:陰陽道における神の一人。土をつかさどるとされ、仏教における「堅牢地神」(けんろうちしん=地天)と同体とされる。地域によっては土公様(どこうさま)とも呼ばれ、仏教における普賢菩薩を本地とするとされる。

土をつかさどるこの神は、季節によって遊行するとされ、春はかまど(古い時代かまどは土間に置かれ、土や石でできていた)、夏は門、秋は井戸、冬は庭にいるとされた。遊行している季節ごとにかまどや門、井戸、庭に関して土を動かす工事を行うと土公神の怒りをかい、祟りがあるという。

また、土公神はかまどの神(かまど神)ともされ、かまどにまつり朝晩に灯明を捧げることとされる。この神は、不浄を嫌い、刃物をかまどに向けてはならないとされる。

★道祖神(どうそじん、どうそしん):路傍の神である。集落の境や村の中心、村内と村外の境界や道の辻、三叉路などに主に石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、近世では旅や交通安全の神として信仰されている

★庚申塔(こうしんとう):、庚申塚(こうしんづか)ともいい、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多い。塚の上に石塔を建てることから庚申塚、塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。

庚申講(庚申待ち)とは、人間の体内にいるという三尸虫(さんしちゅう)という虫が、庚申の日の夜寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くとされていることから、それを避けるためとして庚申の日の夜は夜通し眠らないで天帝や猿田彦や青面金剛を祀り、勤行をしたり宴会をしたりする風習である。

周りを注意深く見渡すといろいろな発見があります。

呉服枝垂と太鼓橋

呉服枝垂と太鼓橋

紅梅澱のところの梅に鳥が止まっていました。

紅梅澱のところの梅に鳥が止まっていました。

こちらは旭牡丹です。

こちらは旭牡丹です。

白い梅も冬至梅以外も咲き始まました。

白い梅も冬至梅以外も咲き始まました。

拝殿の前の梅も一株だけ咲き始めました。

拝殿の前の梅も一株だけ咲き始めました。 蠟梅と太鼓橋

蠟梅と太鼓橋

まっすぐ旧御涼亭に向かいました。

まっすぐ旧御涼亭に向かいました。 旧御涼亭からみた日本庭園です2本の寒桜が見えます。脇から見ています。

旧御涼亭からみた日本庭園です2本の寒桜が見えます。脇から見ています。

メジロが数羽花に来ていました。

メジロが数羽花に来ていました。

ちょっと寂しいけどこれも寒桜3本目です。

ちょっと寂しいけどこれも寒桜3本目です。 これは4本目の者です。少し大きな木でした。

これは4本目の者です。少し大きな木でした。 いつもは橋のところから撮りますが、今回は逆にしてみました。

いつもは橋のところから撮りますが、今回は逆にしてみました。

かわいいピンクの花が咲いていました。

かわいいピンクの花が咲いていました。 ここの梅林はピンクが少しだけ、隅に

ここの梅林はピンクが少しだけ、隅に 1本白い花が咲いて今咲いた。

1本白い花が咲いて今咲いた。

ボリュームのある花が咲いています。

ボリュームのある花が咲いています。 寒桜の隣の蠟梅花は少しでした。奥に行くと

寒桜の隣の蠟梅花は少しでした。奥に行くと

こんな花がありました。

こんな花がありました。

江戸名所図会より

江戸名所図会より 右手の河川が隅田川に繋がっています。見えている工事中の橋が番所橋です。

右手の河川が隅田川に繋がっています。見えている工事中の橋が番所橋です。

江戸名所図会の釣の絵はこの辺だったのでしょうか。

江戸名所図会の釣の絵はこの辺だったのでしょうか。

明治38年の地図です。明治43年の大水害の前です。大水害を期に荒川放水路が掘られることになります。

明治38年の地図です。明治43年の大水害の前です。大水害を期に荒川放水路が掘られることになります。

これは東映映画の撮影で使われたもののようです。

これは東映映画の撮影で使われたもののようです。 こちらは建設中の写真です。

こちらは建設中の写真です。 今はほとんど埋まってしまって門の上部だけが現れています。閘門といえばこの先に荒川ロックゲートがあるので行ってみました。

今はほとんど埋まってしまって門の上部だけが現れています。閘門といえばこの先に荒川ロックゲートがあるので行ってみました。

赤い線は人工的に掘られた荒川(荒川放水路)です。荒川と旧中川と繋ぐところに小松川閘門と小名木川閘門が並行していたようです。

赤い線は人工的に掘られた荒川(荒川放水路)です。荒川と旧中川と繋ぐところに小松川閘門と小名木川閘門が並行していたようです。 当時の小名木川閘門

当時の小名木川閘門

小名木川閘門が混んでいたので、小松川閘門が増設されたようです。

小名木川閘門が混んでいたので、小松川閘門が増設されたようです。 大正4年(1929年)の水門(閘門)では新川から小名木川に繋がっていました。

大正4年(1929年)の水門(閘門)では新川から小名木川に繋がっていました。 平成21年(2009年)現在の水門(閘門)です。旧中川は荒川とロックゲートのみで、つながっています。

平成21年(2009年)現在の水門(閘門)です。旧中川は荒川とロックゲートのみで、つながっています。 源流の碑があります。

源流の碑があります。

蜜を吸いに来ているメジロを見つけました。

蜜を吸いに来ているメジロを見つけました。

こんな感じだったようです。向島三囲神社のあたりでしょうか。

こんな感じだったようです。向島三囲神社のあたりでしょうか。 梅林ほどではありませんが、梅の木があちらこりたに植えてあります。

梅林ほどではありませんが、梅の木があちらこりたに植えてあります。

真下から

真下から 京成橋から

京成橋から 横十間橋からです。

横十間橋からです。