洲崎橋跡や洲崎神社を撮ったので、少し洲崎について調べてみました。洲崎は、歌川広重「江戸名所百景」の「深川洲崎十万坪」の舞台です。 (写真はウイキベディアより)海岸がここまであって、海を望む景観がすばらしかったと言います。明治期から1958年(昭和33年)の売春防止法成立まで吉原と並ぶ都内の代表的な遊廓が設置され、特に戦後は「洲崎パラダイス」の名で遊客に親しまれた歓楽街であったそうです。

(写真はウイキベディアより)海岸がここまであって、海を望む景観がすばらしかったと言います。明治期から1958年(昭和33年)の売春防止法成立まで吉原と並ぶ都内の代表的な遊廓が設置され、特に戦後は「洲崎パラダイス」の名で遊客に親しまれた歓楽街であったそうです。 大門通りというのがありました。

大門通りというのがありました。

洲崎大門(すさきおおもん)は、現在の永代通り「東陽三丁目」交差点から東陽1丁目方向へ入ったところにあった洲崎橋に設置されていた外門で洲崎遊郭への正面玄関。吉原の吉原大門と同じ類のもので、戦前は鉄の門柱であったが戦後の隆盛時は「洲崎パラダイス」の名が掲げられた大きなアーチ形の門が設置された。昭和33年の洲崎パラダイス廃止に伴い門は撤去された。とのことです。 大門(おおもん)通りは、 洲崎遊廓の正面玄関だった洲崎大門から、吉原遊郭の吉原大門がある土手通りを繋ぐ一本道。遊郭の大門と大門を繋ぐ街道として発展し、現在もバス通りとしてその名が残っています。華やかなりし時代には、遊郭へ遊びにやってくる男たちで賑わった。そうです。

大門(おおもん)通りは、 洲崎遊廓の正面玄関だった洲崎大門から、吉原遊郭の吉原大門がある土手通りを繋ぐ一本道。遊郭の大門と大門を繋ぐ街道として発展し、現在もバス通りとしてその名が残っています。華やかなりし時代には、遊郭へ遊びにやってくる男たちで賑わった。そうです。

この道は、錦糸町から有明のテニスコートに行く時に、バスでいつも通っていたところです。

洲崎神社の近くにこんな橋もありました。 新田橋です。橋の説明には「大正時代に、岐阜から上京し木場5丁目に医院を開いた新田清三郎は、町の相談役なども務め人望の厚い医師だった。しかし、昭和7年(1932年)、不慮の事故で夫人を亡くしてしまう。新田医師は、最愛の妻の慰霊のために橋を架けることを決める。そのとき、多くの町人たちが労を惜しまず建設に携わった。当初は『新船橋』と名づけられていたが、新田医師が亡くなったあと、地域の人々から慕われていた〝木場の赤ひげ〟を忍び、『新田橋』に改名された。初代の橋は今も、『八幡堀遊歩道』に保存されている。」とあります。下の川は大島川( 現在は名称が変わり大横川の一部)です。洲崎川ともつながっていました。かつての海岸線であったところに造成された川です。

新田橋です。橋の説明には「大正時代に、岐阜から上京し木場5丁目に医院を開いた新田清三郎は、町の相談役なども務め人望の厚い医師だった。しかし、昭和7年(1932年)、不慮の事故で夫人を亡くしてしまう。新田医師は、最愛の妻の慰霊のために橋を架けることを決める。そのとき、多くの町人たちが労を惜しまず建設に携わった。当初は『新船橋』と名づけられていたが、新田医師が亡くなったあと、地域の人々から慕われていた〝木場の赤ひげ〟を忍び、『新田橋』に改名された。初代の橋は今も、『八幡堀遊歩道』に保存されている。」とあります。下の川は大島川( 現在は名称が変わり大横川の一部)です。洲崎川ともつながっていました。かつての海岸線であったところに造成された川です。

下流に平木橋がありました。

下流に平木橋がありました。 平木橋から新田橋を見ています。

平木橋から新田橋を見ています。

木場公園の方を見たらスカイツリーが遠くに見えました。

中3孫娘の海外短期留学の公開抽選会が豊洲の教育センターであり、傍聴しました。曙橋に鍼灸治療に行く日ですが、江東区保健所にお邪魔しても、時間があったので付近を散策しました。東陽橋 江東区は運河の町のようになっていますが

江東区は運河の町のようになっていますが ここは汐浜運河です。木場まで歩こうと思って歩き出したら

ここは汐浜運河です。木場まで歩こうと思って歩き出したら

川の跡(堤防や杭)を見つけました。ちょっとブラタモリの気分で歩いてみました。埋め立てた後は緑道公園になっています。ムクドリに会いましたが写真を撮る前に飛び立たれてしまいました。しばらく歩いたら洲崎橋跡に出合いました。今は川でなく自転車道路が下を走っています。公園は洲崎川を埋め立てたようです 公園の突き当りにまた運河(大横川南支流)があり、

公園の突き当りにまた運河(大横川南支流)があり、 橋は弁天橋となっていました。なぜ弁天なのかと思って橋を渡ると左手に神社がありました。

橋は弁天橋となっていました。なぜ弁天なのかと思って橋を渡ると左手に神社がありました。

洲崎神社です。洲崎神社は当初、元弁天社と称し、厳島神社の御分霊祭神・市杵島比売命を斎祀しています。生類憐れみの令で有名な江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が守り神としていた元弁天社を、1700年(元禄13年)に江戸城中の紅葉山から遷したことが起源で、海岸から離れた小島に祀られたために「浮弁天」と呼ばれたそうです。

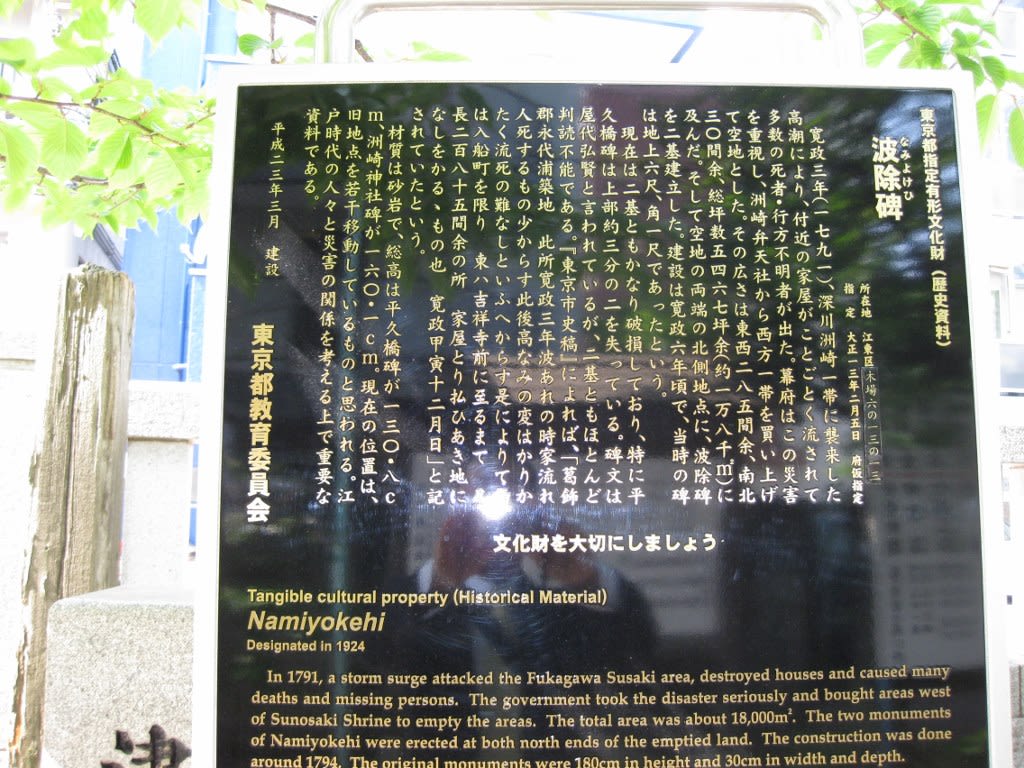

洲崎神社です。洲崎神社は当初、元弁天社と称し、厳島神社の御分霊祭神・市杵島比売命を斎祀しています。生類憐れみの令で有名な江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が守り神としていた元弁天社を、1700年(元禄13年)に江戸城中の紅葉山から遷したことが起源で、海岸から離れた小島に祀られたために「浮弁天」と呼ばれたそうです。 鳥居をくぐった左脇には「波除碑」と「津波警告の碑」があります。

鳥居をくぐった左脇には「波除碑」と「津波警告の碑」があります。

由緒によると「洲崎周辺は1791年(寛政3年)の台風による高潮で多くの死傷者を出し、洲崎弁天も大破した。このため、幕府は一帯の土地を買い上げて空き地とした。当時は松平定信による寛政の改革が行われていた。

由緒によると「洲崎周辺は1791年(寛政3年)の台風による高潮で多くの死傷者を出し、洲崎弁天も大破した。このため、幕府は一帯の土地を買い上げて空き地とした。当時は松平定信による寛政の改革が行われていた。

波除碑は3年後の1794年(寛政6年)に建てられた。この年は謎の浮世絵師・東洲斎写楽が活動した年であった。波除碑は江東区牡丹の平久橋にも建てられ、二基とも1976年6月4日に東京都指定有形文化財(歴史資料)に指定された。」とのことです。