JRの日暮里駅の南口から向かいました。

駅から谷中墓地に向かう坂は紅葉坂で、突き当りが天王寺なっています。

駅から谷中墓地に向かう坂は紅葉坂で、突き当りが天王寺なっています。

境内から駅方面を見ています。入り口を探して塀に沿って歩くと

境内から駅方面を見ています。入り口を探して塀に沿って歩くと 旧町名の由来と、ハイカラな門がありました。

旧町名の由来と、ハイカラな門がありました。 ここから入ると左手に釈迦如来坐像があります。

ここから入ると左手に釈迦如来坐像があります。

★ランドマーク銅造釈迦如来坐像:天王寺(台東区登録文化財平成4年度登載)

像背面銘文によって、元禄3年(1690)5月、神田鍋町に住む太田久右衛門が鋳造したとわかります。また、願主は未詳ですが、当寺が天台宗に改宗する前の日蓮宗最後の住持「日遼」の名が刻されています。

青銅を材料とし、割型の製法で鋳造され、螺髪は旋毛形、肉髻珠・白毫相を表し、衲衣・褊衫を着け、両手を胸前で合掌し、大仏座上に結跏趺座します。大きさは像高296cm、髪際高241cm。なお本像は、江戸期の史料に「丈六仏」と紹介されていますが、本像に関しては、髪際高を像の高さとしたものです。「丈六仏」とは、1丈6尺の高さに作る身長を持つ仏像をいい、坐像の場合は、同じ身長の立像の二分の一の高さ、8尺の坐像が丈六です。

本像ははじめ旧本堂右側の地に建てられ、明治7年の谷中墓地開設のため、墓地西隅に残されていたところ、昭和8年現在地に基壇を新築、修理を加えて移され、昭和13年、基壇に納骨堂が設置されました。

本像について『江戸名所図会』や『新撰東京名所図会』に記載があり、谷中地域の、さらに江戸・東京のシンボル的な存在だったと知られます。

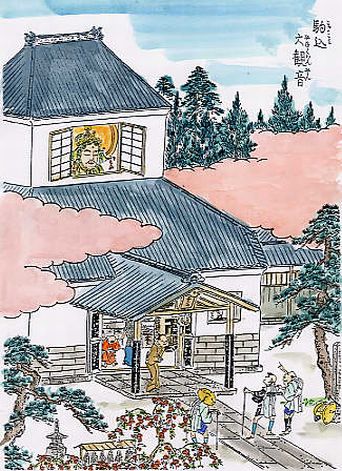

江戸名所図会より 五重塔が見えますが、釈迦如来像は探せませんでした。本堂の左手に九品佛とありますが。

江戸名所図会より 五重塔が見えますが、釈迦如来像は探せませんでした。本堂の左手に九品佛とありますが。

★ランドマーク長耀山感応寺:上野谷中門の外にあり天台宗にして本尊は伝教大師の作の毘沙門天を安置す。当寺始は日蓮宗にして宗祖上人を開山とし、日長上人中興ありて由々しき一宗の寺院たりしが元禄年中故ありて台宗に改められ、爾より後東叡山に属す。その時大明院宮の御願によりて叡山横川にありし伝教大師の作の毘沙門天の像をここに移し本尊とせらる。京師鞍馬山の毘沙門堂は比叡の乾に當りて仏法守護の道場なれば当寺も東叡山の乾に當を以て鞍馬寺に比せらるるといへり。境内に桜桃の二花ありて春時爛漫なり。

五重塔 始当寺中興日長上人建立ありしが明和九年の火災に焦土となれり、よって寛政の今再建してむかしに復せり。(江戸名所図会より) 本堂

本堂

沙羅双樹

沙羅双樹

学童守護地蔵尊(天王寺)

毘沙門天堂

若柳観世音菩薩(天王寺)

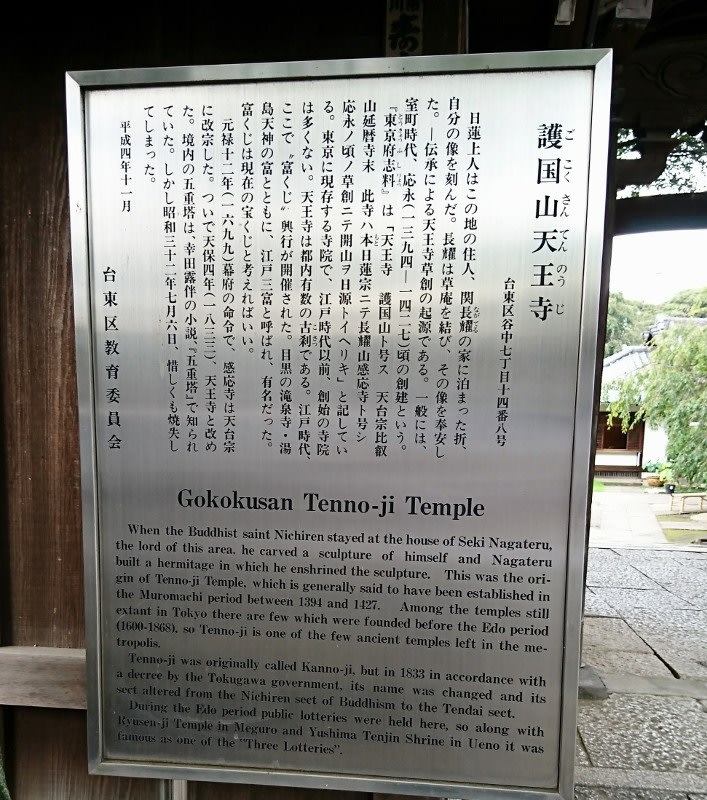

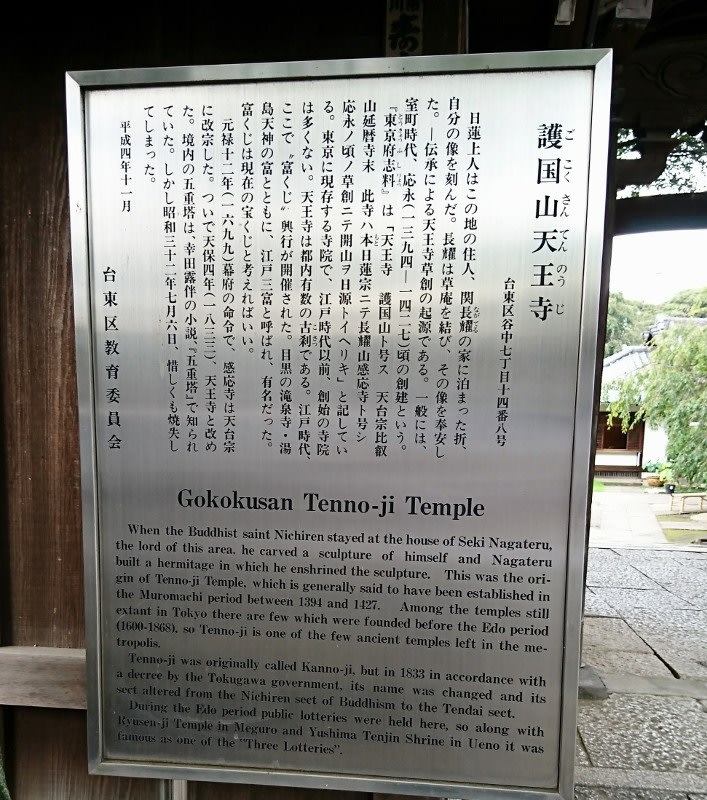

★ランドマーク護国山天王寺:日蓮上人はこの地に住人、関長耀の家に泊まった折、自分の像を刻んだ。長耀は草庵を結び、その像を奉安した。ー伝承による天王寺草創の起源である。

一般には、室町時代、応永(1394~1427)頃の創建という。『東京府志料』は「天王寺 護国山ト号ス 天台宗比叡山延暦寺末 此寺ハ本日蓮宗ニテ長耀山感応寺ト号シ 応永ノ頃ノ草創ニテ開山ヲ日源トイヘリキ」と記している。

東京に現存する寺院で、江戸時代以前、創始の寺院は多くない。天王寺は都内有数の古刹である。江戸時代、ここで”富くじ”興行が開催された。目黒の滝泉寺・湯島天神の富とともに、江戸三富と呼ばれ、有名だった。富くじは現在の宝くじと考えればいい。

元禄12年(1699)幕府の命令で、感応寺は天台宗に改宗した。ついで天保4年(1833)、天王寺と改めた。境内の五重塔は、幸田露伴の小説、『五重塔』で知られていた。しかし昭和32年7月6日、惜しくも焼失してしまった。

平成4年(1992)11月 台東区教育委員会

富突きの図(東都歳事記)

富突きの図(東都歳事記)

台東区登録文化財 旧感応寺(天王寺)富興行関係資料 天王寺 平成4年度指定

天王寺は、かつて感応寺という日蓮宗の寺院でしたが、元禄12年(1699)天台宗に改宗、天保4年(1833)天王寺と改めました。

この感応寺では天保13年まで、現代の宝くじのル-ツ・富突(とみつき)を催し、谷中感応寺の富突といえば江戸市民の人気をもっとも博したものでした。この天王寺には富突の実態を克明に記録した、次の11点の史料が遺されています。

富御祝儀渡帳(とみごしゅうぎわたしちょう)(1冊、文化6年(1809)以後の成立)

(富興行)定書(さだめがき)〈1枚、天保4年(1833)から同5年)

当山帰宗一件記(とうざんきしゅういっけんき)」〈1冊、嘉永2年(1849)成立)

富興行一件記(とみこうぎょういっけんき)」〈3冊、嘉永2年(1849)成立)

当時有形絵図面(とうじゆうけいえずめん)」〈1枚、嘉永2年(1849)成立)

奉歎願口上覚(たんがんしたてまつるこうじょうのおぼえ)」〈1冊、嘉永3年(1850)成立)

奉伺口上覚(うかがいたてまつるこうじょうのおぼえ)」〈1冊、嘉永4年(1851)成立)

突富興行願諸用記(つきとみこうぎょうねがいしょようき)」〈1冊、安政3年(1856)成立)

感応寺領坪数并持添地其外坪数訳書之写(かんのうじりょうつぼすうならびにもちそえちそのほかつぼすうわ)〈1冊、享保6年(1721)の記録を江戸末期~明治時代に写したもの)

感応寺領坪数并持添地其外坪数訳書(かんのうじりょうつぼすうならびにもちそえちそのほかつぼすうわ)〈同前)

保存箇所并堂宇再建見込書(ほぞんかしょならびにどううさいけんみこみしょ)(1冊、明治22年成立)

実は、これらの史料が発見されるまで、感応寺はおろか、江戸時代の富突の実態はあまり明らかではありませんでした。しかし、天王寺の史料を解読してみますと、富興行のありさまが細部にわたって理解できます。

たとえば従来の定説では、幕府公認の富興行は享保15年(1730)京都仁和寺が江戸音羽護国寺境内で行ったものが最初と考えられてきましたが、天王寺の史料によって、それより30年前の元禄末年(1700年頃)には感応寺で興行していたことがわかりました。

その他、富突の開催をめぐる感応寺と幕府の交渉の有様、富札1枚の値段が庶民にとって高額だったことから生じたヤミ行為の顛末、あるいは富突に使用する箱・札・錐(きり)などの道具の寸法といった細かいことまで、様々な事実が明らかとなっています。

天王寺所蔵の11点の富興行関係史料は、単に富突だけでなく、江戸の風俗・文化を知る上でも、きわめて貴重な史料です。

富興行一件記より(幕府公認の富興行開始年代について、従来の定説を覆す文面)

★ランドマーク谷中:江戸時代には上野台地の北部と両側の低地部を指した。地名の由来は上野と駒込の間にある谷の意。江戸開府後、寺院が多数創建され門前町が形成された。感応寺(現天王寺)境内では毎年1、5、9月の11日に富くじ興業が行われた。五重塔で知られ、明治になって露伴の小説の題材にもされたが、昭和32(1957)年に焼失した。寺が多かったため「谷中は墓と富くじ」と言われ、明治に入って谷中霊園が整備された。名産として葉生姜が名高く、谷中生姜として贈答用に用いられた。

境内から少し離れたところに五重塔跡がありました。

★ランドマーク東京都指定史跡 天王寺五重塔跡 指定 平成4年(1992)3月30日

谷中の天王寺は、もと日蓮宗・長耀山感應寺尊重院と称し、道灌山の関小次郎長耀に由来する古刹である。元禄12年(1699)幕命により天台宗に改宗した。現在の護国山天王寺と改称したのは、天保4年(1833)のことである。最初の五重塔は、寛永21年(正保元年・1644)に建立されたが、百三十年ほど後の明和9年(安永元年・1772)目黒行人坂の大火で焼失した。罹災から19年後の寛政3年(1791)に近江国(滋賀県)高島郡の棟梁八田清兵衛ら48人によって再建された五重塔は、幸田露伴の小説『五重塔』のモデルとしても知られている。

錦絵 歌川 広重 2代 江戸名勝図会 天王寺

歌川 広重 2代 江戸名勝図会 天王寺

こちらは 三十六花撰 東都谷中撫子 絵師:喜斎立祥となっていますが、同じく広重2代のものです

三十六花撰 東都谷中撫子 絵師:喜斎立祥となっていますが、同じく広重2代のものです

ナデシコ越しに五重塔が見えます。

境内にはその他 客殿

客殿

上善堂

上善堂

庚申塔

庚申塔

散策を終えて家に帰る途中でスーパーに寄り、なんとなく谷中生姜を買っていました。

江戸切絵図より

江戸切絵図より

境内掲示より:当神社は金王八幡宮の域外末社と称せられた。文政十年(一八二七)六月の創立といわれ、昔は青山善光寺境内で鎮守本社として奉祭したが、明治維新後、神仏判然の別により同寺院より分割された。祭神は稲荷大神・秋葉大神・御嶽大神(木曽の御嶽)三神を奉斎するがゆえに三社さまとも、また秋葉神社とも俗称する。青山の鎮守としてもっぱら火防神として尊崇されている。とされています.

境内掲示より:当神社は金王八幡宮の域外末社と称せられた。文政十年(一八二七)六月の創立といわれ、昔は青山善光寺境内で鎮守本社として奉祭したが、明治維新後、神仏判然の別により同寺院より分割された。祭神は稲荷大神・秋葉大神・御嶽大神(木曽の御嶽)三神を奉斎するがゆえに三社さまとも、また秋葉神社とも俗称する。青山の鎮守としてもっぱら火防神として尊崇されている。とされています.

山門です。

山門です。

雷神です

雷神です こちらが本堂です。

こちらが本堂です。 江戸名所図会より、前の通りは現在の青山通りです。三社宮とか書かれているあたりが秋葉神社でしょうか

江戸名所図会より、前の通りは現在の青山通りです。三社宮とか書かれているあたりが秋葉神社でしょうか 手水舎、奥に酔芙蓉がピンクに染まっています。

手水舎、奥に酔芙蓉がピンクに染まっています。

庚申塔です。

庚申塔です。 宝篋印塔

宝篋印塔

朝詣礼賛碑

朝詣礼賛碑 地蔵堂

地蔵堂

如意輪観音像と石仏

如意輪観音像と石仏

表門から見ています。突き当りのつつじが有名です。

表門から見ています。突き当りのつつじが有名です。 古い神社の略記がありました。

古い神社の略記がありました。

神橋と楼門です。

神橋と楼門です。 戦災にも焼けずに残って国宝(国指定重要文化財)となっています。

戦災にも焼けずに残って国宝(国指定重要文化財)となっています。 大人の塗り絵「江戸名所図会」より

大人の塗り絵「江戸名所図会」より 江戸名所図会に描かれたようなままに残っています。

江戸名所図会に描かれたようなままに残っています。

水舎

水舎 唐門

唐門

透塀というそうです。

透塀というそうです。 石燈籠(宝永3年記名)神社と一緒に納められたようです。

石燈籠(宝永3年記名)神社と一緒に納められたようです。 銀杏の木のところに東京10社めぐりの看板です。これで半数以上散策したことになります。

銀杏の木のところに東京10社めぐりの看板です。これで半数以上散策したことになります。 左右に狛犬と銅灯籠があります。

左右に狛犬と銅灯籠があります。 西門も国指定の重要文化財です。

西門も国指定の重要文化財です。

こちらが拝殿です。

こちらが拝殿です。 幣殿(重要文化財)とは拝殿と本殿の間の建物と書かれていました。

幣殿(重要文化財)とは拝殿と本殿の間の建物と書かれていました。

北門からの乙女稲荷の鳥居です。

北門からの乙女稲荷の鳥居です。

ここから入りました。

ここから入りました。

根津権現から登ったところに四季花屋敷と書かれたところがあります。その上が団子坂になっていますが錦絵に描かれています。

根津権現から登ったところに四季花屋敷と書かれたところがあります。その上が団子坂になっていますが錦絵に描かれています。 広重

広重  歌川 広重 2代

歌川 広重 2代 小林清親・根津神社秋色

小林清親・根津神社秋色 笠松紫浪・月の出根津権現

笠松紫浪・月の出根津権現 漢音堂です。

漢音堂です。 江戸名所図会より

江戸名所図会より 大人の塗り絵「江戸名所図会」よりお借りしました。たのしく塗り絵されています。

大人の塗り絵「江戸名所図会」よりお借りしました。たのしく塗り絵されています。 再建された十一面観音菩薩像です。

再建された十一面観音菩薩像です。

十一面観世音碑です。

十一面観世音碑です。

蓬莱梅だそうです。

蓬莱梅だそうです。

石仏が並んでいました。

石仏が並んでいました。

本堂に行く途中で女郎花が生き生きと咲いていました。

本堂に行く途中で女郎花が生き生きと咲いていました。 本堂です。

本堂です。

墓地の中にも女郎花がたくさん咲いていました。

墓地の中にも女郎花がたくさん咲いていました。 駅から谷中墓地に向かう坂は紅葉坂で、突き当りが天王寺なっています。

駅から谷中墓地に向かう坂は紅葉坂で、突き当りが天王寺なっています。

境内から駅方面を見ています。入り口を探して塀に沿って歩くと

境内から駅方面を見ています。入り口を探して塀に沿って歩くと 旧町名の由来と、ハイカラな門がありました。

旧町名の由来と、ハイカラな門がありました。 ここから入ると左手に釈迦如来坐像があります。

ここから入ると左手に釈迦如来坐像があります。

江戸名所図会より 五重塔が見えますが、釈迦如来像は探せませんでした。本堂の左手に九品佛とありますが。

江戸名所図会より 五重塔が見えますが、釈迦如来像は探せませんでした。本堂の左手に九品佛とありますが。 本堂

本堂 沙羅双樹

沙羅双樹

富突きの図(東都歳事記)

富突きの図(東都歳事記)

歌川 広重 2代

歌川 広重 2代

客殿

客殿 上善堂

上善堂

庚申塔

庚申塔

中央区側からみた永代橋です。錦絵では永代橋から佃島を見た風景が描かれています。

中央区側からみた永代橋です。錦絵では永代橋から佃島を見た風景が描かれています。 歌川 国綱の江戸名所之内 永代橋の風景より

歌川 国綱の江戸名所之内 永代橋の風景より

下流を見ています。左手の水門は大横川が隅田川と合流するところです。

下流を見ています。左手の水門は大横川が隅田川と合流するところです。

渋沢榮一宅跡がありました。永代通りの渋澤シティプレイスのところに建っています。

渋沢榮一宅跡がありました。永代通りの渋澤シティプレイスのところに建っています。 脇を仙台掘川が走っています。

脇を仙台掘川が走っています。 佐久間象山砲術塾跡がありました。

佐久間象山砲術塾跡がありました。 船員教育発祥の地の碑がありました。

船員教育発祥の地の碑がありました。 広重

広重  広重

広重  一立斎広重の東都名所 永代橋全図となっています。歌川広重初代の別名です。

一立斎広重の東都名所 永代橋全図となっています。歌川広重初代の別名です。 江戸名所図会より キャプション 東望す天辺海気高し/三叉口上接して滔々たり/布帆一片秋色を懸け/長風破らんと欲す万里の濤 南郭

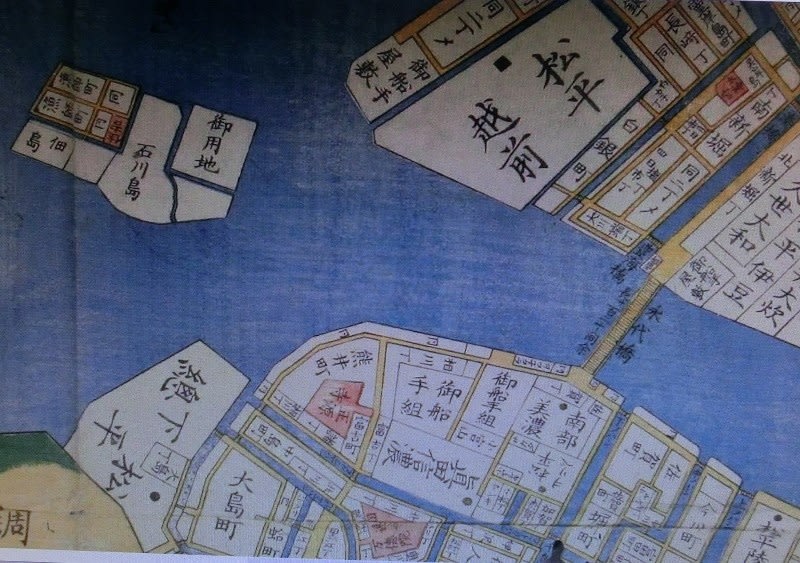

江戸名所図会より キャプション 東望す天辺海気高し/三叉口上接して滔々たり/布帆一片秋色を懸け/長風破らんと欲す万里の濤 南郭 古地図でも豊海橋の上流のところになっています。石川島と佃島の関係もよくわかります。

古地図でも豊海橋の上流のところになっています。石川島と佃島の関係もよくわかります。 昔の橋は今より150mほど上流に架かっていたようです。

昔の橋は今より150mほど上流に架かっていたようです。 のところに剥げてしまっていますが碑がありました。

のところに剥げてしまっていますが碑がありました。

左手に架かっていたようです。

左手に架かっていたようです。 日本橋側の北側の道路です。この道から橋に繋がっていたようです。

日本橋側の北側の道路です。この道から橋に繋がっていたようです。 日本橋川と隅田川が合流するところに立っていました。100m先にいってみました。

日本橋川と隅田川が合流するところに立っていました。100m先にいってみました。 高尾稲荷社です。

高尾稲荷社です。

清洲橋が見えます。

清洲橋が見えます。 清洲橋です。

清洲橋です。 国の重要文化財になっています。

国の重要文化財になっています。

この錦絵は

この錦絵は 広重の

広重の 清洲橋から小名木川にかかる万年橋を見ています。

清洲橋から小名木川にかかる万年橋を見ています。 江戸時代の古地図には万年橋は描かれていますが、清洲橋まだ開通していません。地図の折れ目あたりに架けられたのでしょうか。

江戸時代の古地図には万年橋は描かれていますが、清洲橋まだ開通していません。地図の折れ目あたりに架けられたのでしょうか。