メインPCでは先送りにしていた Windows10 Fall Creators Update(RS3)…

4ヵ月後に適用するよう設定しておいたはずでしたが、シャットダウン時に意図せぬ大型アップデートが始まり、メインPCもめでたく!?最新バージョンの Windows10になりました。

シャットダウン時、勝手に大型アップデートが始まる仕様はヤメていただきたい…

先送りにしていたのは、以前の記事 で書いていた通り様々な不具合に悩まされていたためです。しかしリリースされてから3ヶ月程経過し…殆どの不具合は解消されていました。

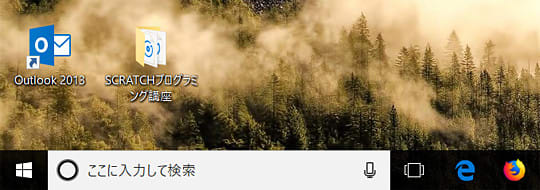

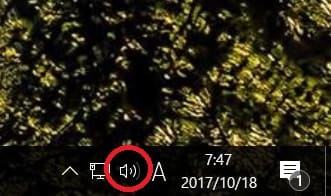

私の抱えていた不具合の中で唯一改善されなかったのは、タスクバーのコルタナさんだけです。

なぜ、お前は白くなったんだ!!

電気屋さんにディスプレイされている新型ノートPCでも背景が白くなっているコルタナさんを見かけます。仕様変更されたのでしょうか?でもタスクバーに白いコルタナさんは違和感アリアリです。

私と同じく背景の白いコルタナさんに違和感を感じる方も多いようで、対処方法がいくつか上がっていたので、ご紹介します。

・Windows10 の言語設定を一旦、日本語以外に変更し元に戻す

この方法で上手く行っても、ある日突然コルタナさんが白く戻ってしまいます。

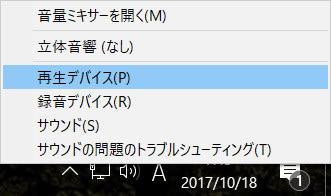

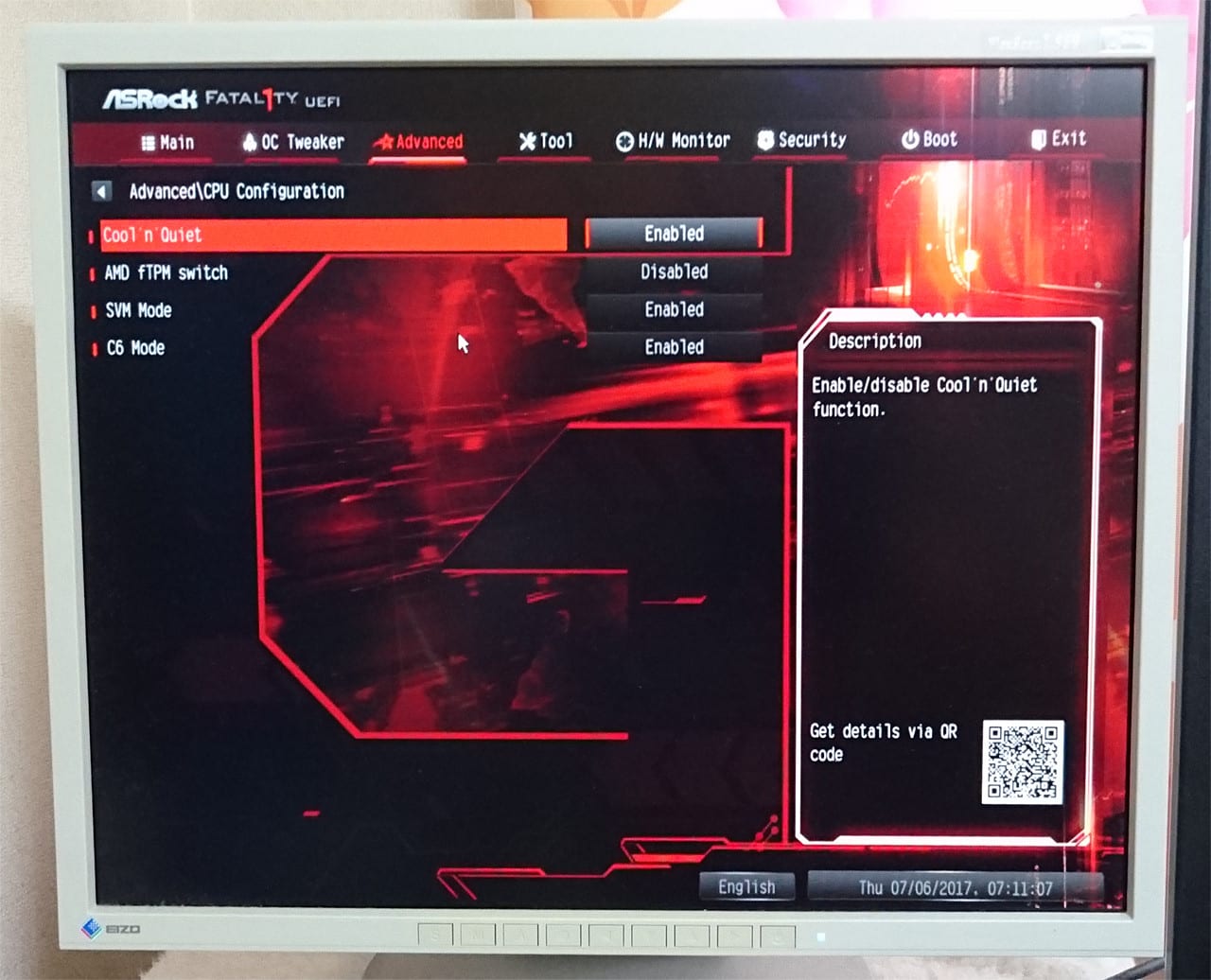

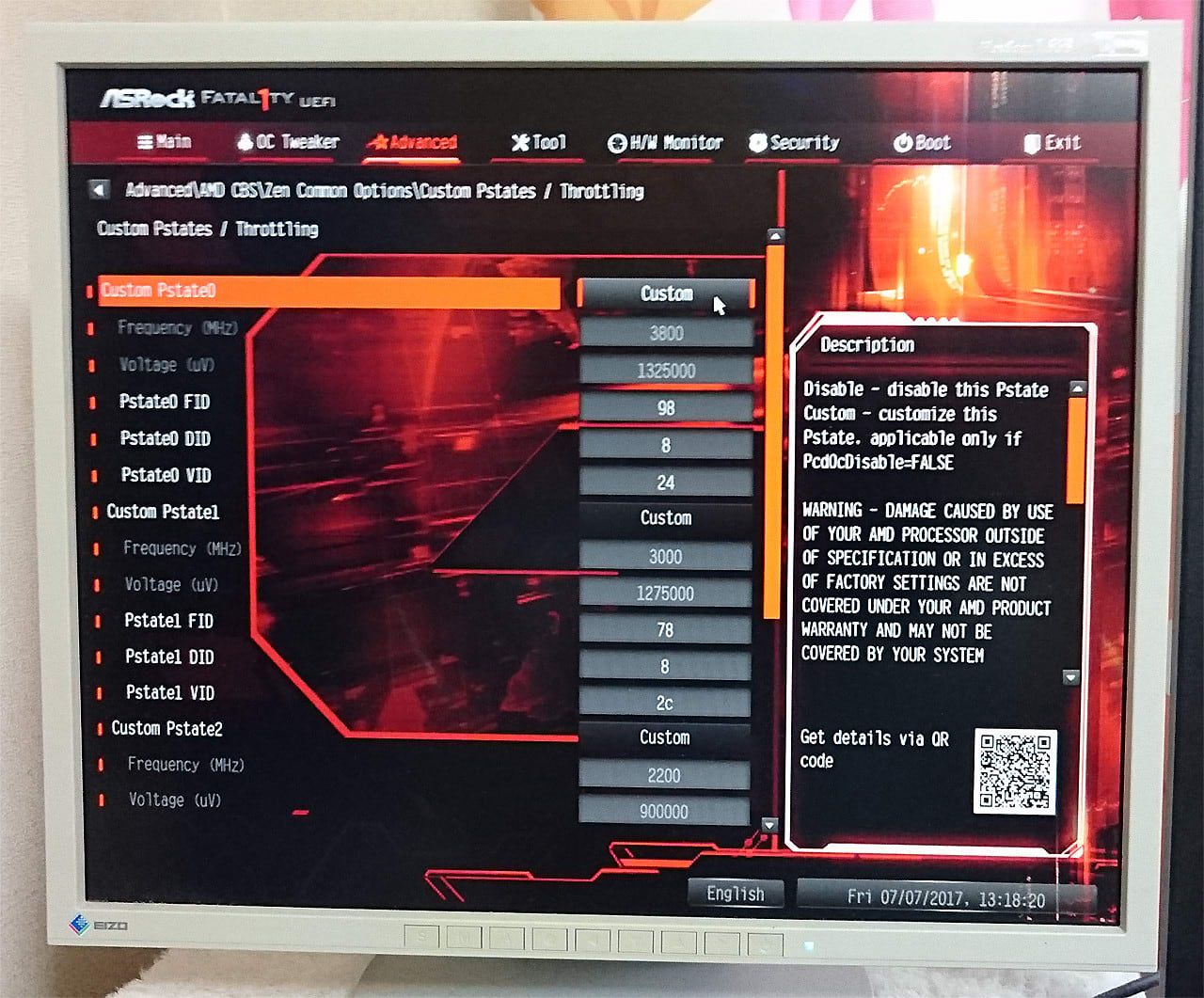

この問題を 最終的かつ不可逆的に解決 できる手段は2通りあります。

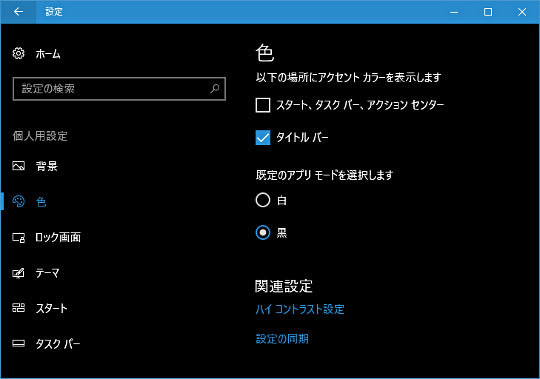

1.「設定」の「色」の「既定のアプリモード選択します」を「黒」に設定する

コルタナさんは元の色に戻りますが、設定画面が黒くなるのはいただけません。

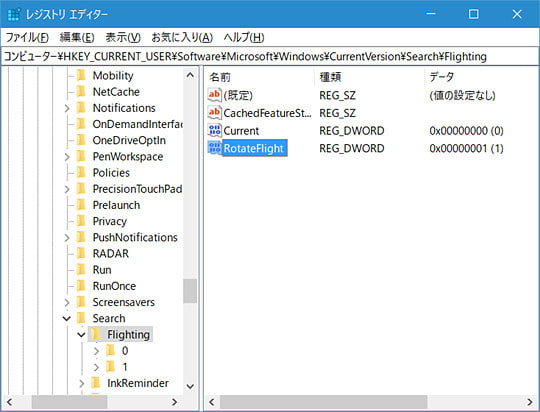

2.レジストリの値を変更し固定する

・「ウィンドウ」キー押しながらと「R」キー押す

・「rededit」と入力し、レジストリエディタを起動する

・メニューの下のアドレスバーに

・「rededit」と入力し、レジストリエディタを起動する

・メニューの下のアドレスバーに

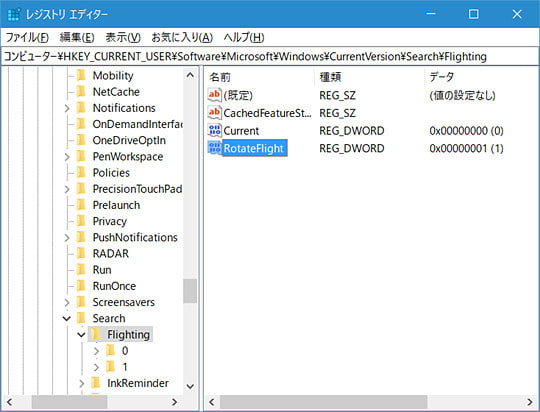

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search\Flighting

と入力し「Enter」キーを押す

・「Current」の値を「0」に「RotateFlight」の値を「1」に変更する

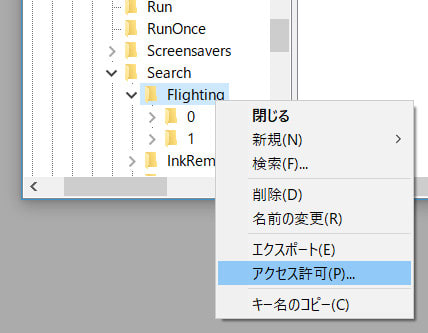

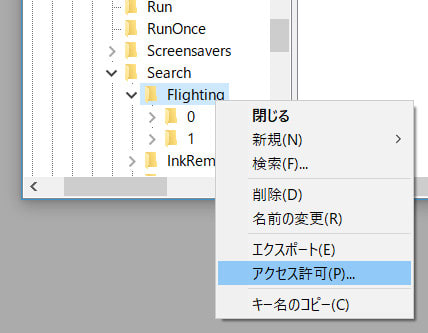

・「Flighting」を右クリックし、[アクセス許可]をクリックする

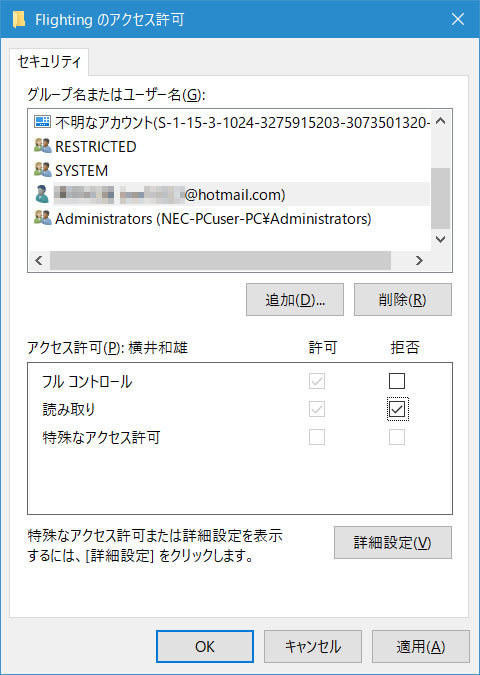

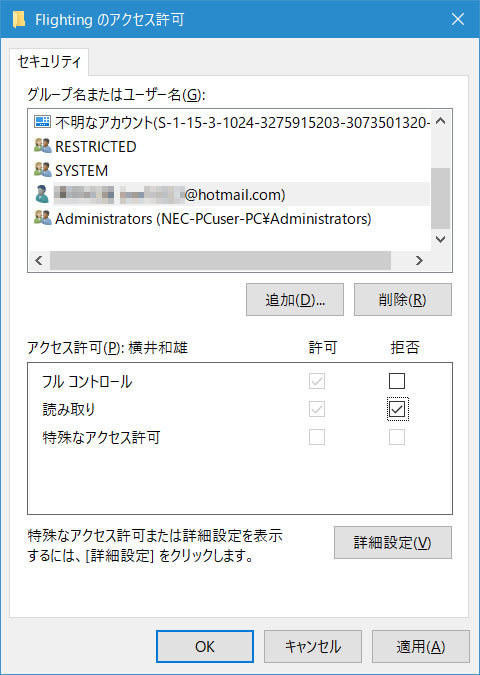

・サインインしているユーザー名を選択し「読み取り」の[拒否]にチェックをつける

・「OK」ボタンをクリックし、レジストリエディタを終了する

・Windows10を再起動

※レジストリを誤って変更した場合、最悪 Windowsが起動しなくなる恐れがあります。

レジストリの変更は自己責任でお願い致します。

・「Current」の値を「0」に「RotateFlight」の値を「1」に変更する

・「Flighting」を右クリックし、[アクセス許可]をクリックする

・サインインしているユーザー名を選択し「読み取り」の[拒否]にチェックをつける

・「OK」ボタンをクリックし、レジストリエディタを終了する

・Windows10を再起動

※レジストリを誤って変更した場合、最悪 Windowsが起動しなくなる恐れがあります。

レジストリの変更は自己責任でお願い致します。

これでコルタナさんの問題も解決です!

やはり、OSの大型アップデートはしばらく様子見し、2ヶ月以上経過してから適用した方が良さそうです。月日が経てばOSや各種ドライバは成熟され安定し、アプリも新しい環境に適応していきます。仮に不具合が出たとしても、その頃にはネットを調べれば殆どの問題を解決できるようになっているでしょう。

border="0">

border="0">

![Crucial [Micron製] DDR4 デスク用メモリー 16GB x 2枚](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/414Wxmd7z6L._SL160_.jpg)