先日ようやく手に入れた Ryzen9 3900X(以下3900X)今回は、それをX370チップセットのマザーボードで使用する際に合ったトラブルや使い心地などを書いていきます。

まずは古いチップセットで最新のCPUを動作させるにはUEFI(≒BIOS)の更新が必要になります。

Ryzen7 1700X(以下 1700X)で使用していた「ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming」(以下 X370マザー)のUEFIのバージョンは 3.10でした。

この状態から 3900Xに対応させるには最低2回のUEFIのアップデートが必要でした。

まずはRyzen7 1700xを搭載したまま、第2世代Ryzen(ZEN+)対応 のUEFI(ver3.30)にアップデート。更に第3世代Ryzen(ZEN2)対応 のUEFI(ver5.30)にアップデートし動作確認を行いました。

この時に何故かPCIex4 接続のSSD(Intel750)を見失うようになり、OSの起動ができなくなったので、上から2段目のPCIex16スロットにINTEL750を移動させました。

PCIex16スロットを2本同時に使用するとx8動作になり帯域が減るので、上段のグラフィックボードの性能が2~3%下がります。ほぼ誤差ですが(汗)

これで動作確認はとれたので、いよいよ CPU の交換です。

AMDのPGAソケットは、INTELのLGAソケットは異なり CPU側にピンを持っているので不意な事故でマザーのピンを折ってしまい使い物にならなくなる可能性が低いので安心です。

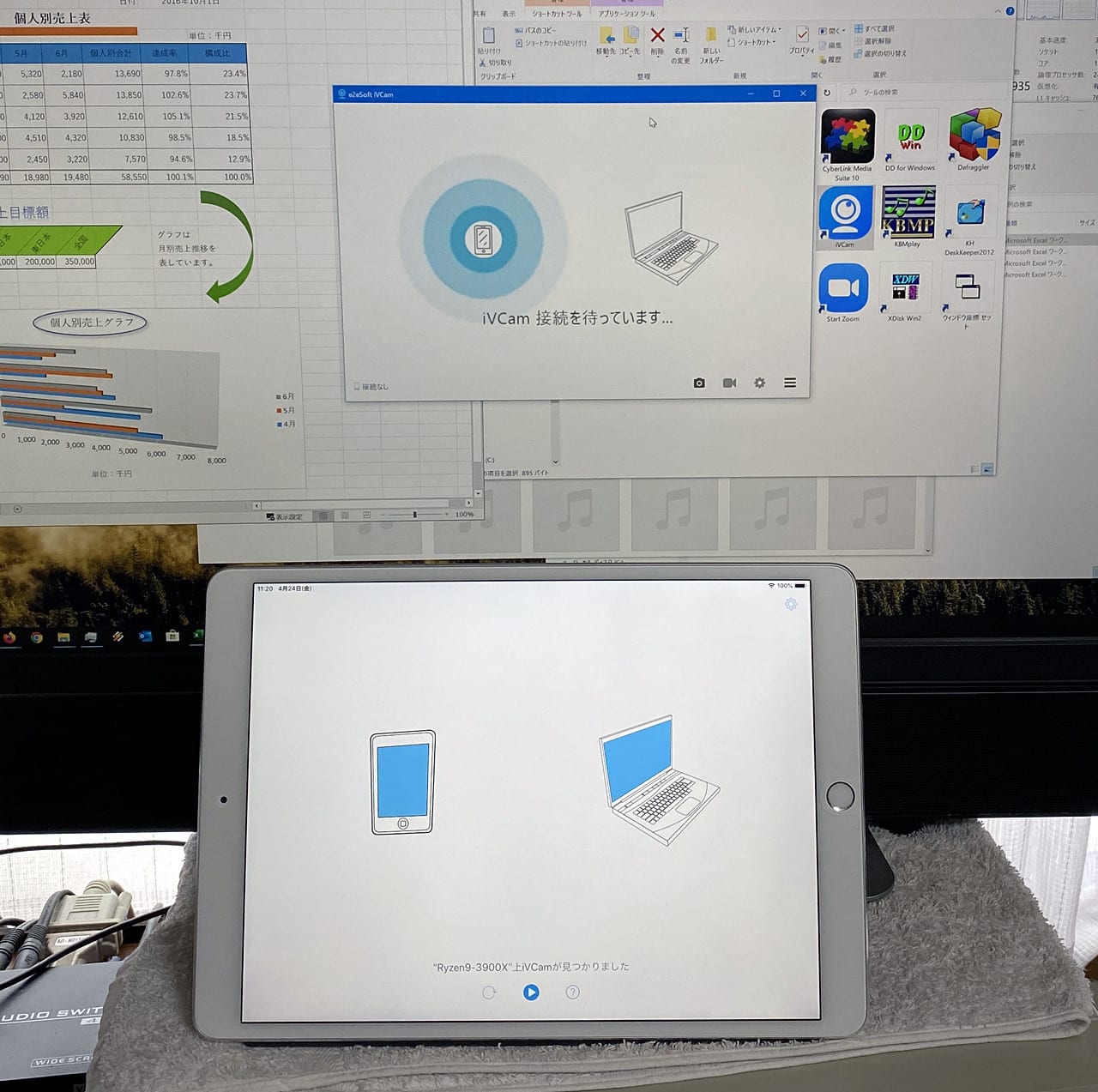

CPU交換後、CMOSクリアを行いPCの電源を入れると無事 UEFIが起動しました。ホット一安心です。UEFIの設定を確認しWindows10を起動させたのですが…ここで問題発生!!

画面が周期的に暗転を繰り返しブルースクリーンの繰り返し。デバイスマネージャーを確認すると正常に動作していないデバイスが多数見受けられました。最新のドライバーセット「AMD all in 1 with グラフィックカードドライバ バージョン:19.10.16_19H1_WHQL」を適用しようとしたのですが EXEを実行しようとするとブルースクリーン…

Windows10の再インストール(各種アプリのインストールなどシステムの復旧にとても時間が掛かるのであまりやりたくない)を覚悟しましたが、一つやり残していることを思い出したので、まずはそれを試すことにしました。

その内容は…UEFIを最新の状態(ver5.80)にすることでした。

説明文を読むと旧世代のCPUでの使用は推奨しないとの事…という事は最新のRYZEN 3xxx(ZEN2)シリーズに最適化されているとも読み取れます。

早速、UEFIを最新(Ver5.80)にアップデートしてCMOSクリアした後、UEFIの設定を確認しWindowsを起動してみました。そうしたところ以前のような画面の暗転およびブルースクリーンは起こらずシステムは安定したように見えました。

しかしデバイスマネージャーでは相変わらず認識できていないデバイスが多数見受けられました。Windows10の場合ネットにつながっていると、デバイスドライバは自動的に適用されるのことが多く、こういった現象に当たる事はあまりありません。

ここで最新のドライバーセット「AMD all in 1 with グラフィックカードドライバ バージョン:19.10.16_19H1_WHQL」を数回実行…全てのデバイスが正常に動作するようになりました。

いやぁ~Widnowsの再インストールが必要になるかと焦りました。

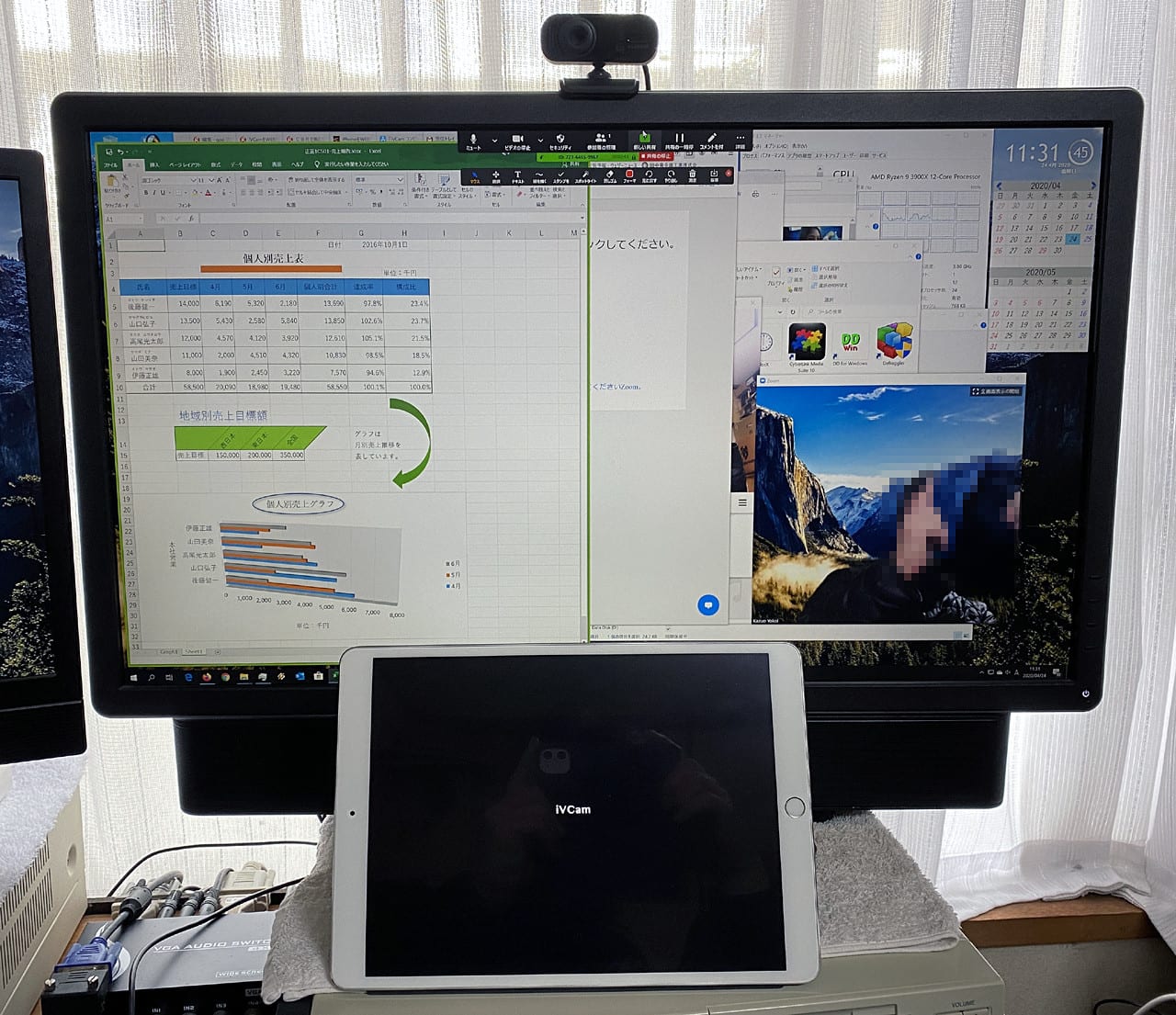

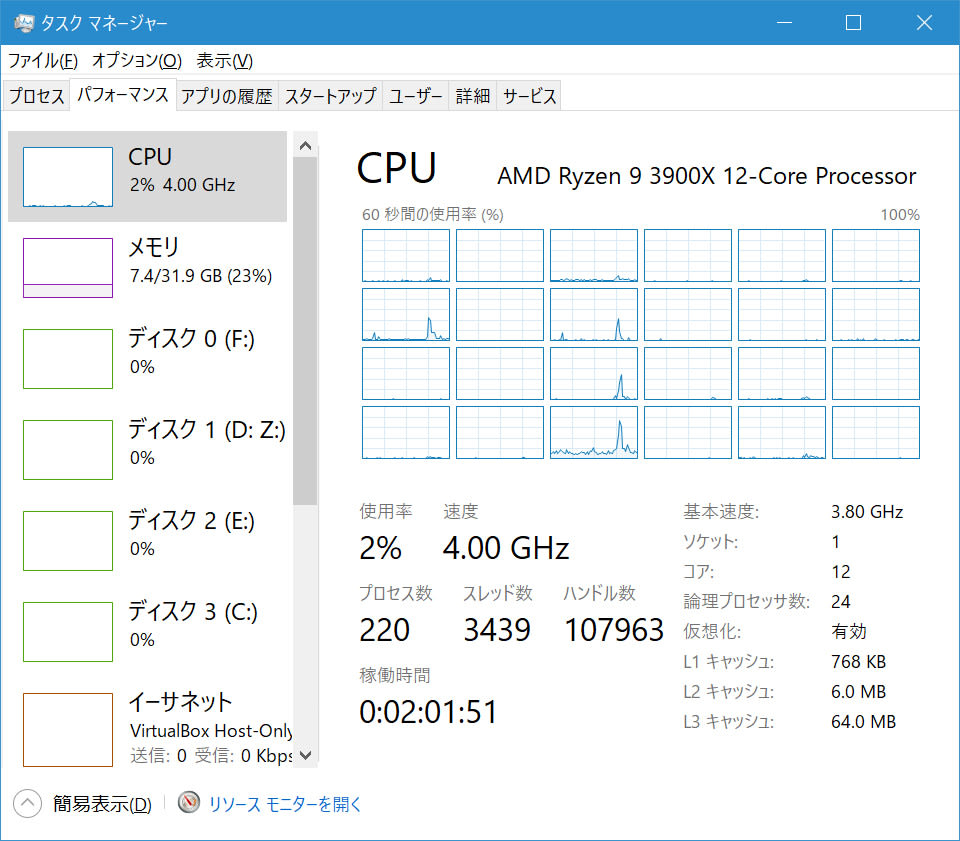

そしてタスクマネージャーを確認!

24スレッドの動作は圧巻ですね。ロマンがあります ( ´艸`)

続いてみんな大好きCINEBENCHの実行です。

※マルチスレッド時のスコア 3172

※シングルスレッド時のスコア 202

※マルチスレッド時のスコア 7232

CINEBENTCH R20 では Ryzen7 1700X の2倍のスコアを記録しました。

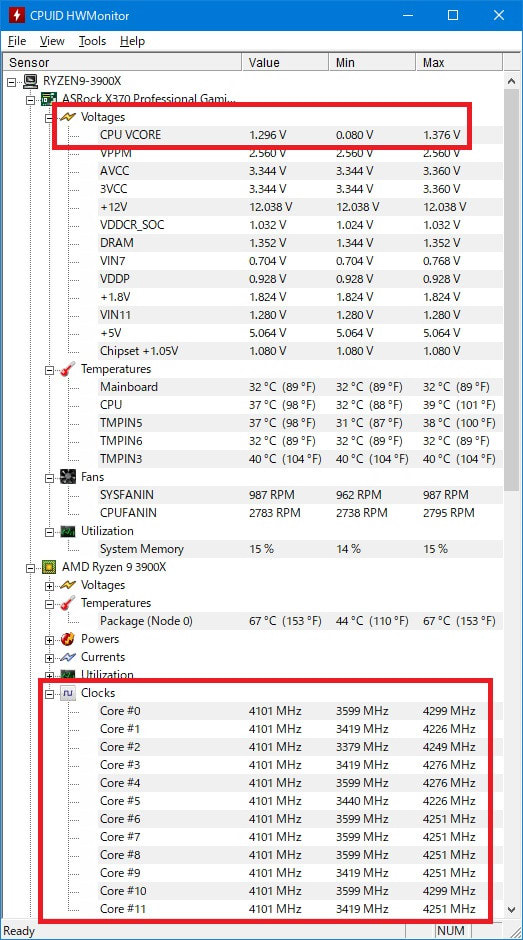

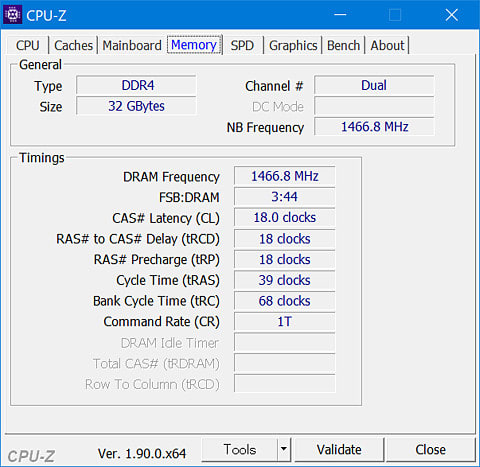

また、CINEBENTCH実行時のクロック周波数は 4.05GHzを保っていました。

続いて真のシングルタスクの処理を計測するスーパーパイを実行。

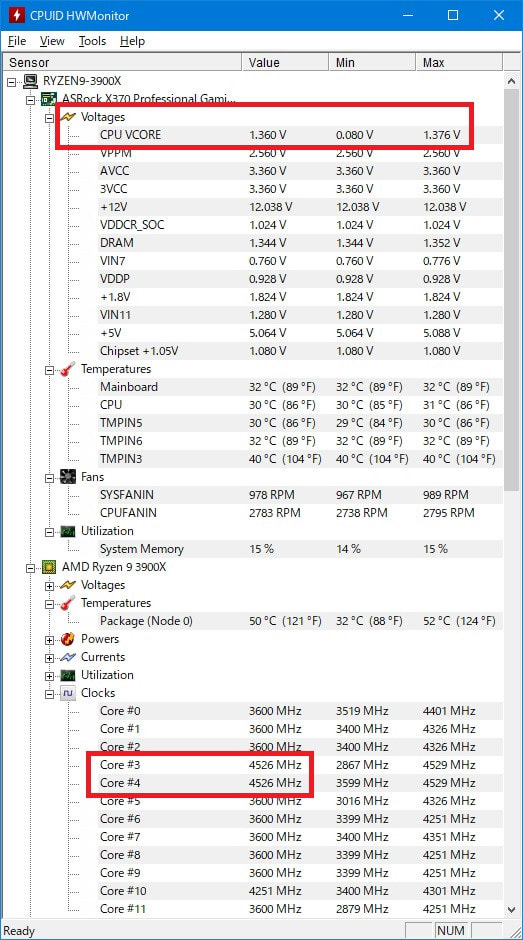

シングルタスク時、クロック周波数は4.5GHzまで上がることを確認しました。

1700X(4.0GHzまでOC)では 11~12秒台だったので スコアは2秒以上縮まりIPCの向上が伺えます。ただしこのアプリはINTELが強くオーバークロックした Corei7 4930Kでは8秒代前半だったので、それには及びません。

しかし、これだけ性能が上がると何をするのもサクサクで、ベンチマークのスコア向上だけでなく実際に速さを体感できます。←コレ大事

ただし良い事ばかりではなく…

極めて負荷の高いCINEBENCHを連続で実行すると、簡易水冷(CORSAIR H110i)を用いても CPU温度は80℃に達します。室温は30℃を超えているので、これ以上CPU温度が上がることはないと思いますが…

最後に、X370マザーで 3900Xを運用する時のデメリットを上げていきます。

・XFR2に対応していないため、カタログ上の最大クロック周波数の 4.6GHzまで上がらない

・PCIex GEN4.0 に対応していない

・UEFIのアップデートが必須 + 苦労する

X370マザーで 3900Xを動作させた場合、最大クロック周波数は4.5GHz ですが、下位モデルの 3700X の場合、4.4GHzなのでそれよりも高クロックで動作します。CPUをしっかりと冷却していれば、全コアブブースト時のクロック周波数は X570マザーと変わらず 4.05GHzまで上がります。

PCIex GEN4.0 対応のハードウエアが、MVMeのSSD以外、殆ど存在しない事を考えれば X370でも十分実用的です。

私は 1700X購入時 ZEN2世代のCPUまで X370マザーを使い回すことを考え、同時の上級グレード(下の機能を搭載)であった「ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming」を購入しています。

・16フェーズのVRM

・10個のSATA3端子

・2個の有線LAN(内1つ5GHz対応)

・Intel® 802.11ac WiFi + BT 4.2搭載

同じ仕様を満たすものを買うとなると結構な出費になるので、暫くはこのままX370マザーで 3900Xを使って行きたいと思います。

![[超小型高性能-無線LAN] Lenovo ThinkCentre M73 Tiny 第四世代Core i5-4570T 2.90GHz 8GBメモリ SSD US...](https://m.media-amazon.com/images/I/41euD-ReHhL._SL160_.jpg)