前回の予告通りメインPCのマザーボードを ASUS PRIME X570-PRO/CSM に換装したのでレビューします。2世代前のX370チップセットのボトルネック解消と、年末もしくは来年発売される、第5世代のRyzen(Ryzen 6xxxシリーズ)に合わせ型落ちで安くなる?第4世代Ryzen(Ryzen9 5900x)の購入を前提としたアップグレードです。

まずは化粧箱の外観を…

ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming と比べると二回りほど小さく簡素です。

ミドルレンジの製品なので付属品も少なめです。

ASUS製のマザーボードは昔からそうですが、マニュアルが完全日本語対応なのはありがたいです。

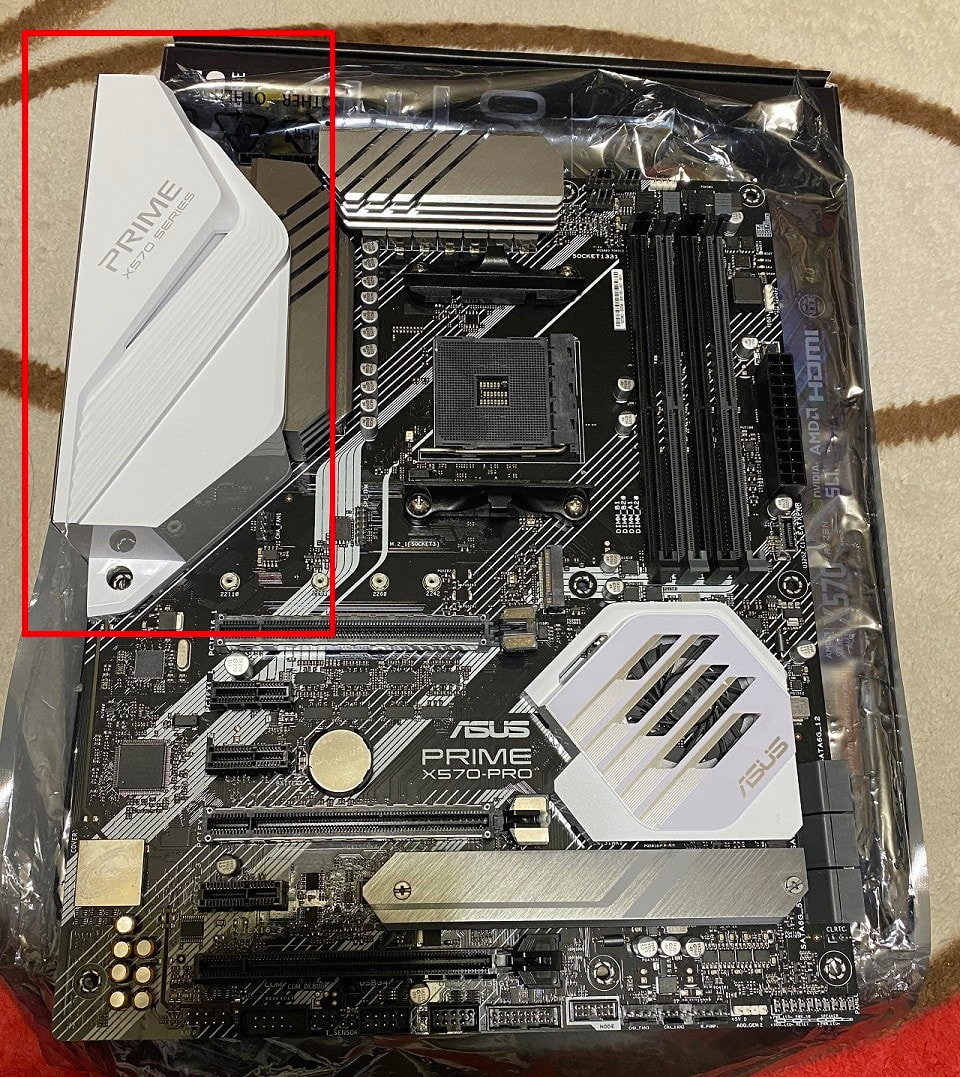

早速メインPCの ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming を取り外し ASUS PRIME X570-PRO/CSM に取り換えようとしたのですが…赤で囲った装飾パーツが簡易水冷のラジエータと干渉してしまい取り付けられませんでした。マザーボードから装飾パーツがはみ出しているなんてリサーチ不足でした。

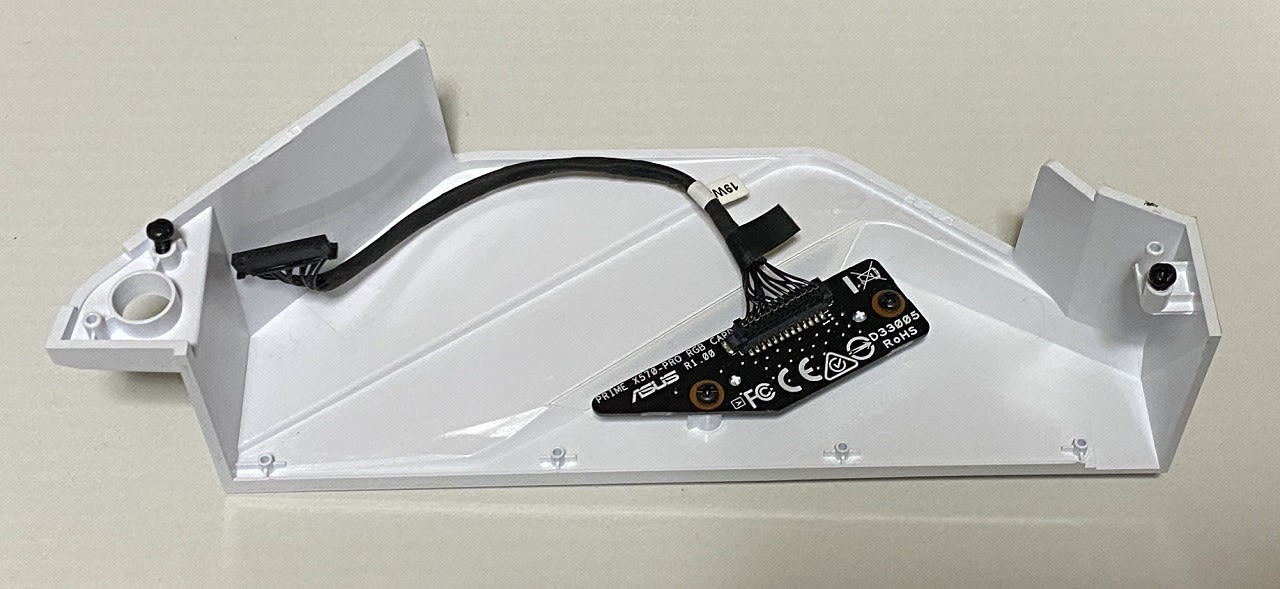

マザー自体はATX標準規格の大きさなので、赤枠のパーツを取り外すことで干渉問題をクリアしました。

このパーツは裏側からプラスネジ2つでとまっているだけなので外すのは簡単でした。これを取り外すと機能的にはPRIMEのロゴが光らなくなるだけなので問題ないのですが何だか安物感が…ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming と比べると半値近い製品なので仕方ないと自分に言い聞かせています。

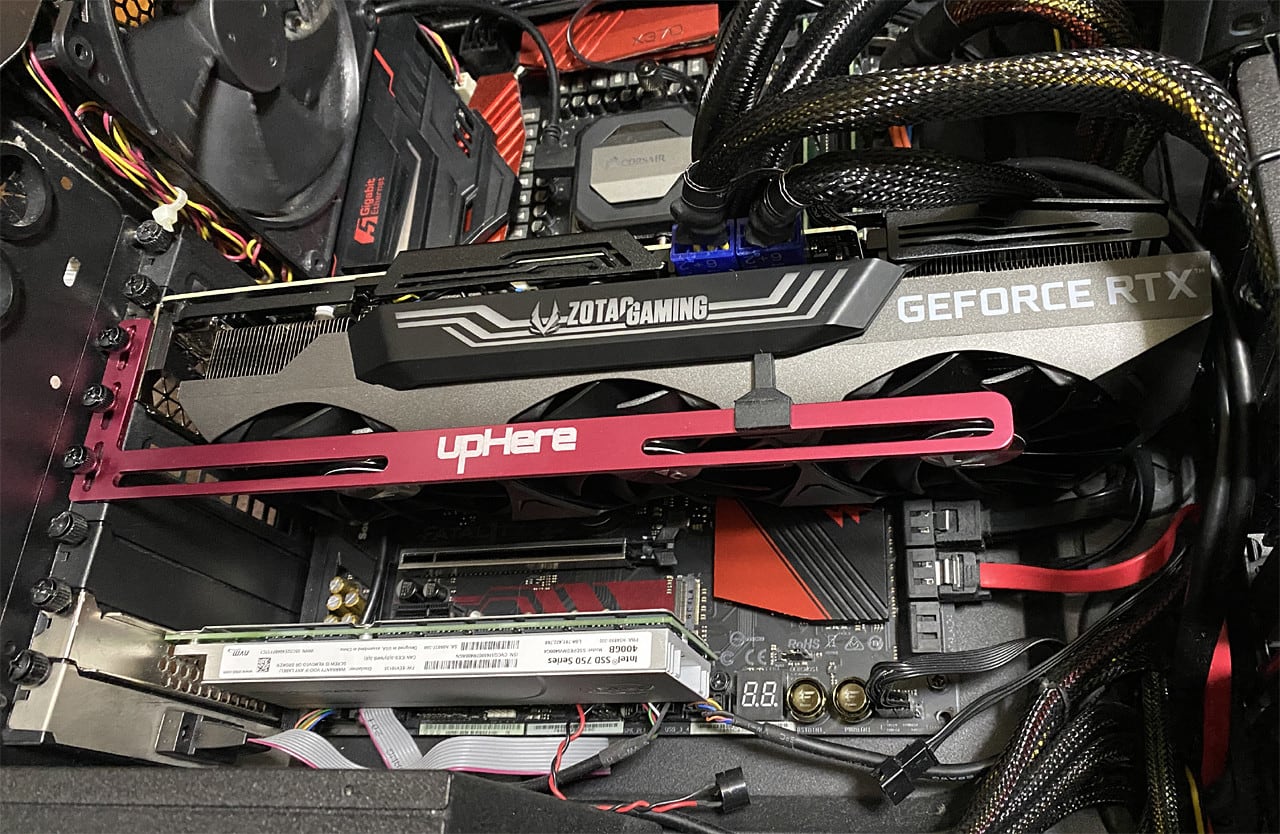

換装後はこんな感じになりました。やはり何だか左上が寂しいです。

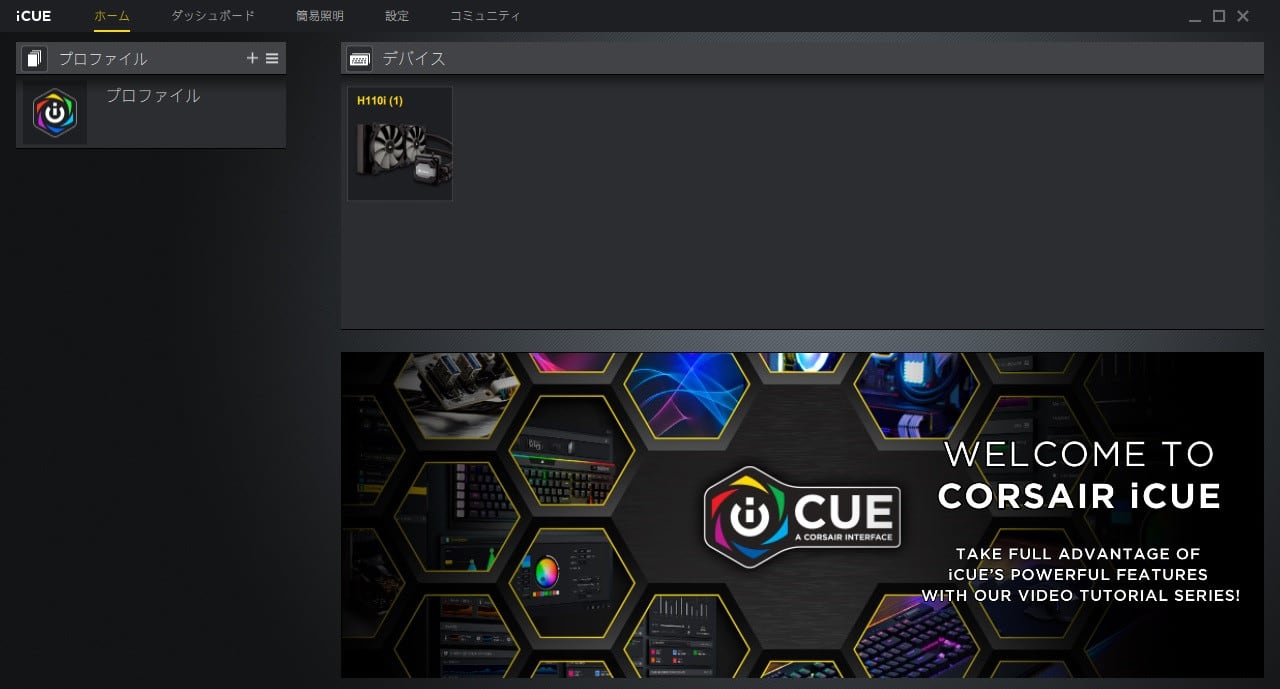

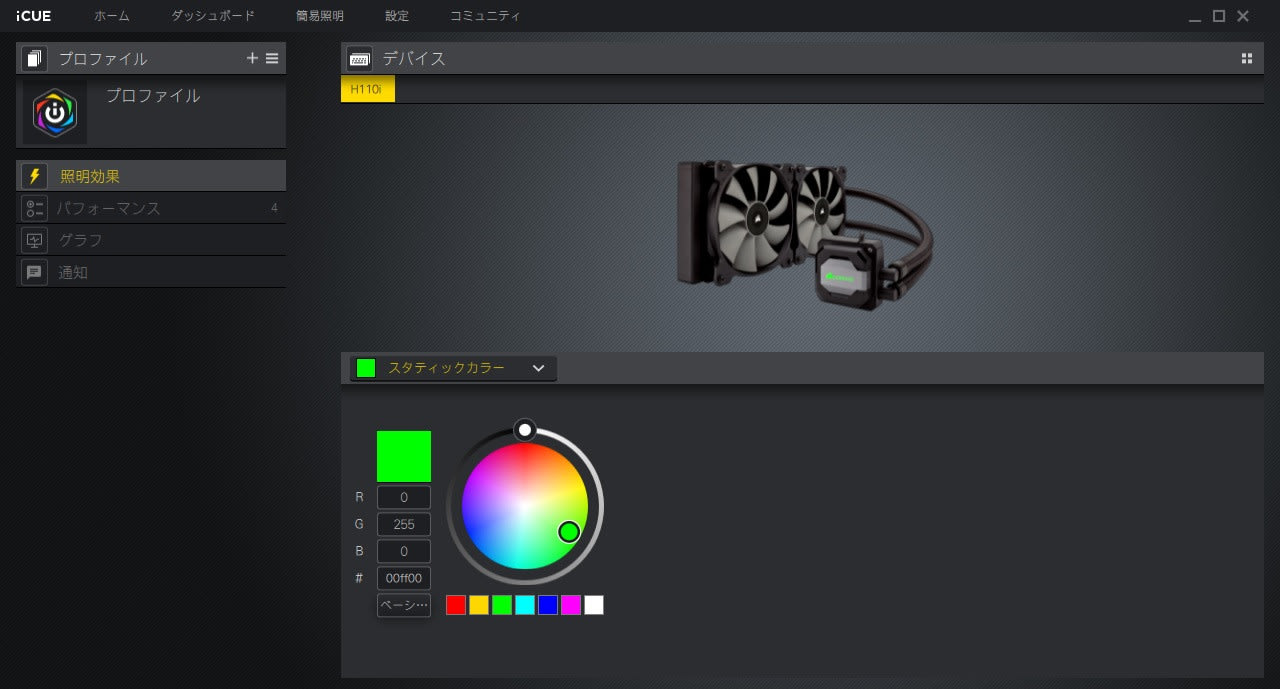

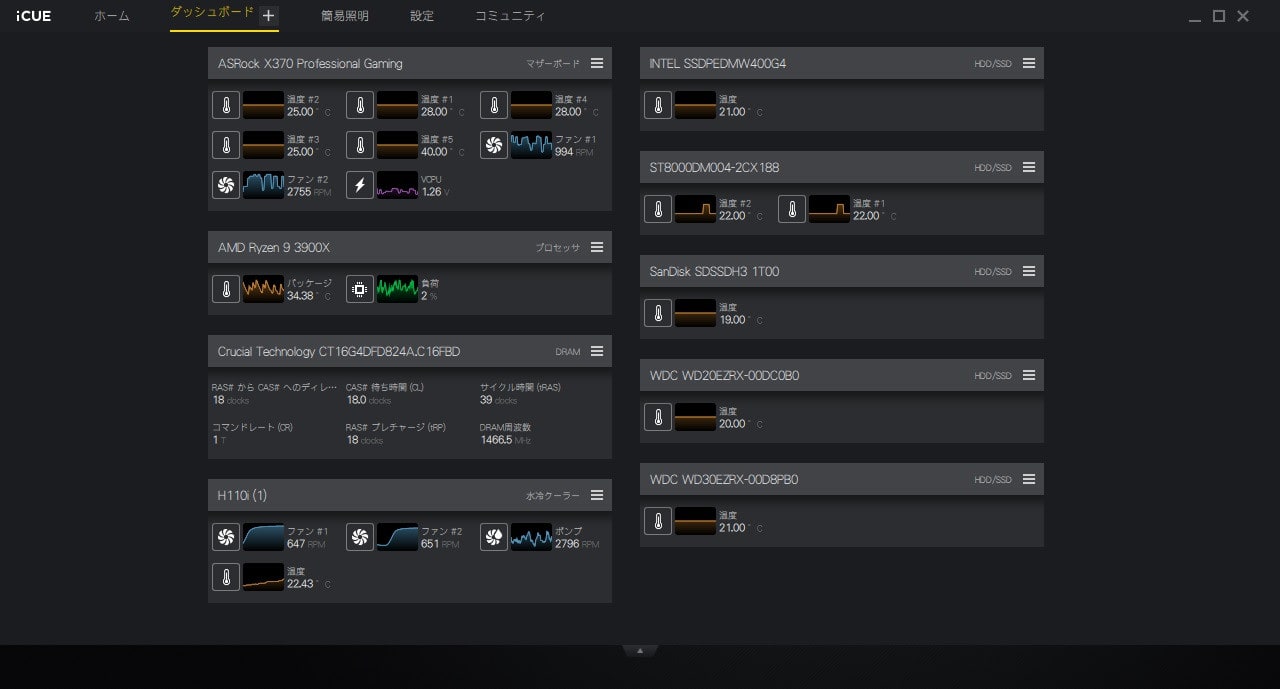

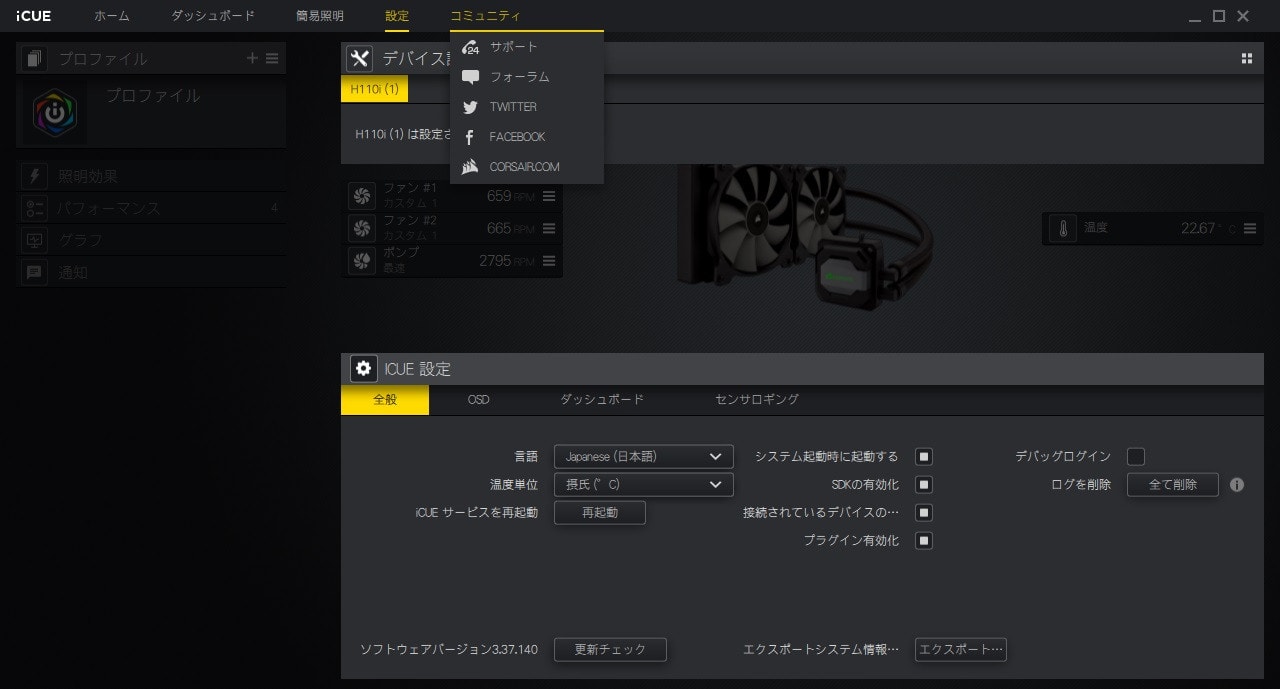

マザーボード交換後のメインPCのスペックは以下のようになりました。

メインPCの仕様

Case : CORSAIR Carbide 500R

MB : ASUS PRIME X570-PRO/CSM UEFI ver.2802

CPU : Ryzen9 3900X(12コア/24スレッド)

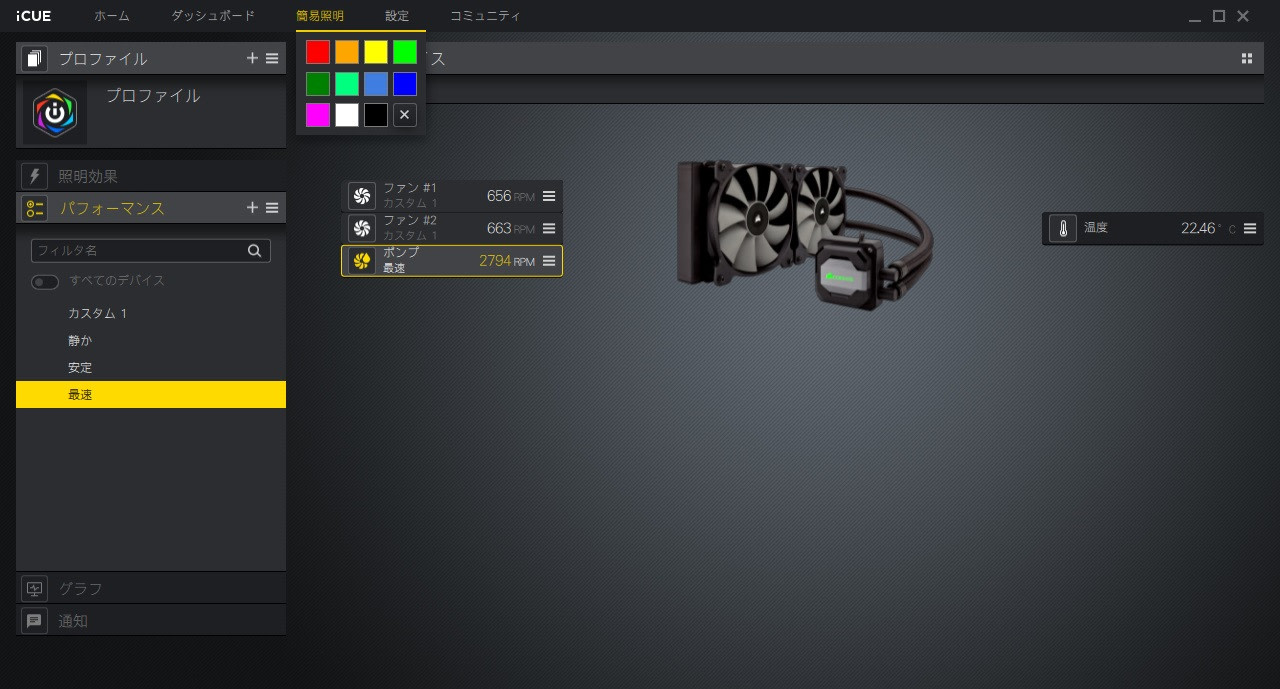

Cooler:簡易水冷(CORSAIR H110i:280mm×140mm)

MEM : 32GB(DDR4-2933 SDRAM 16GBx2枚・CL-18 1.25v)

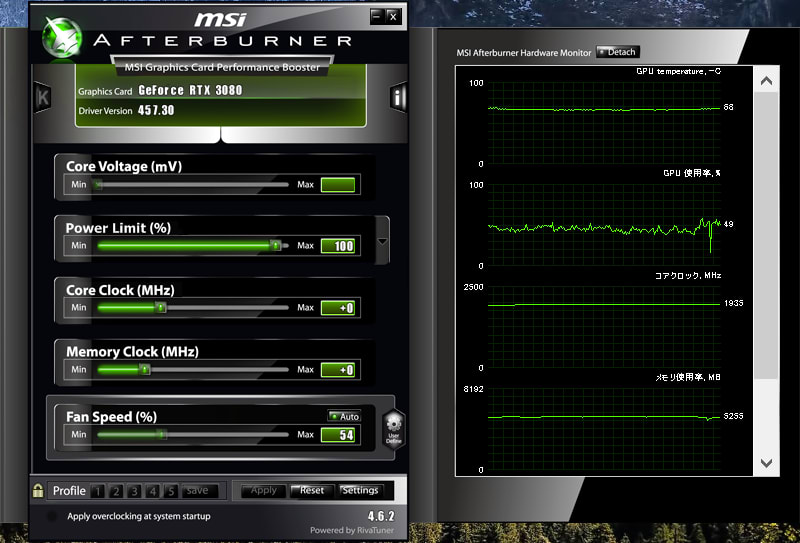

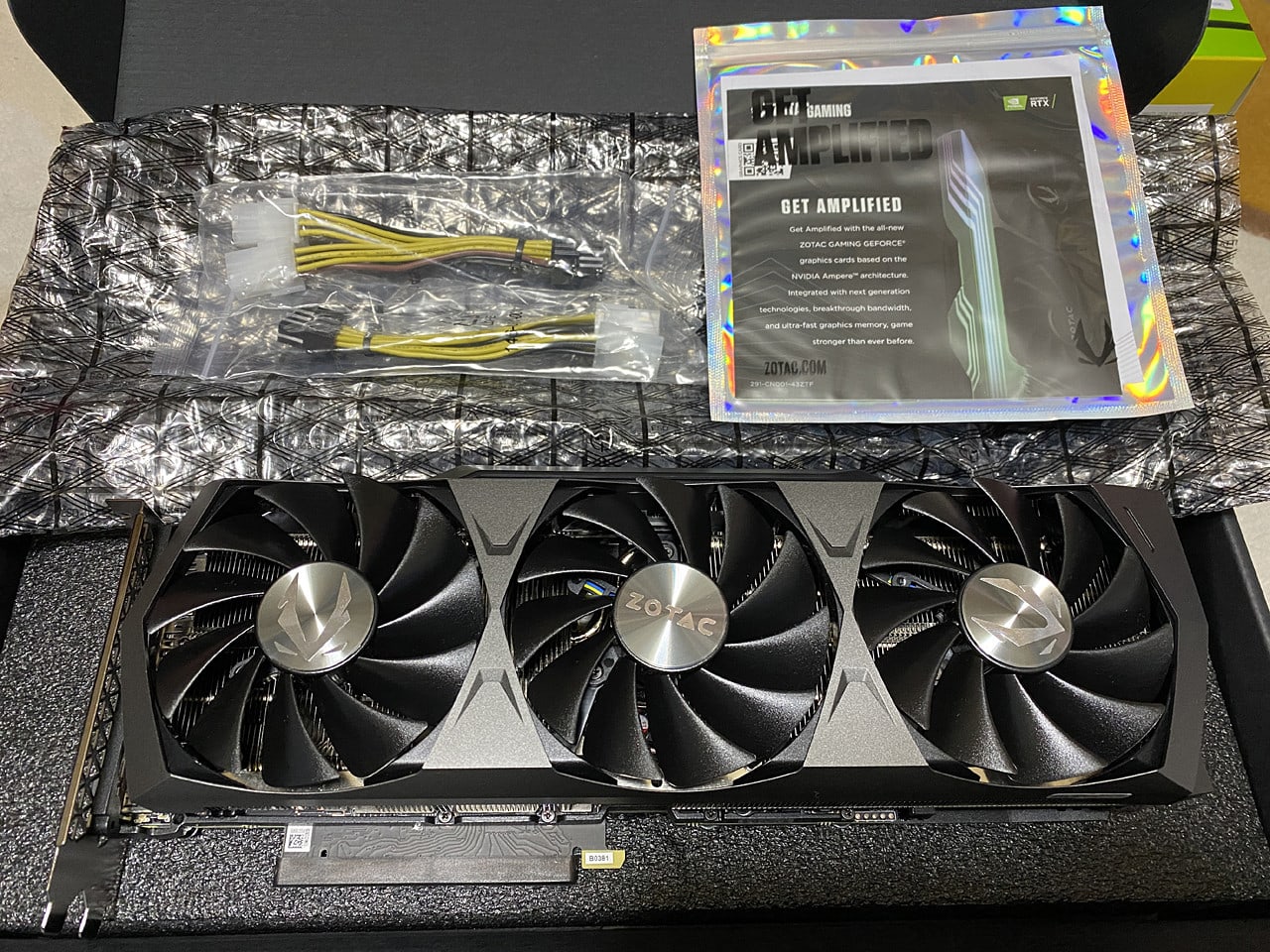

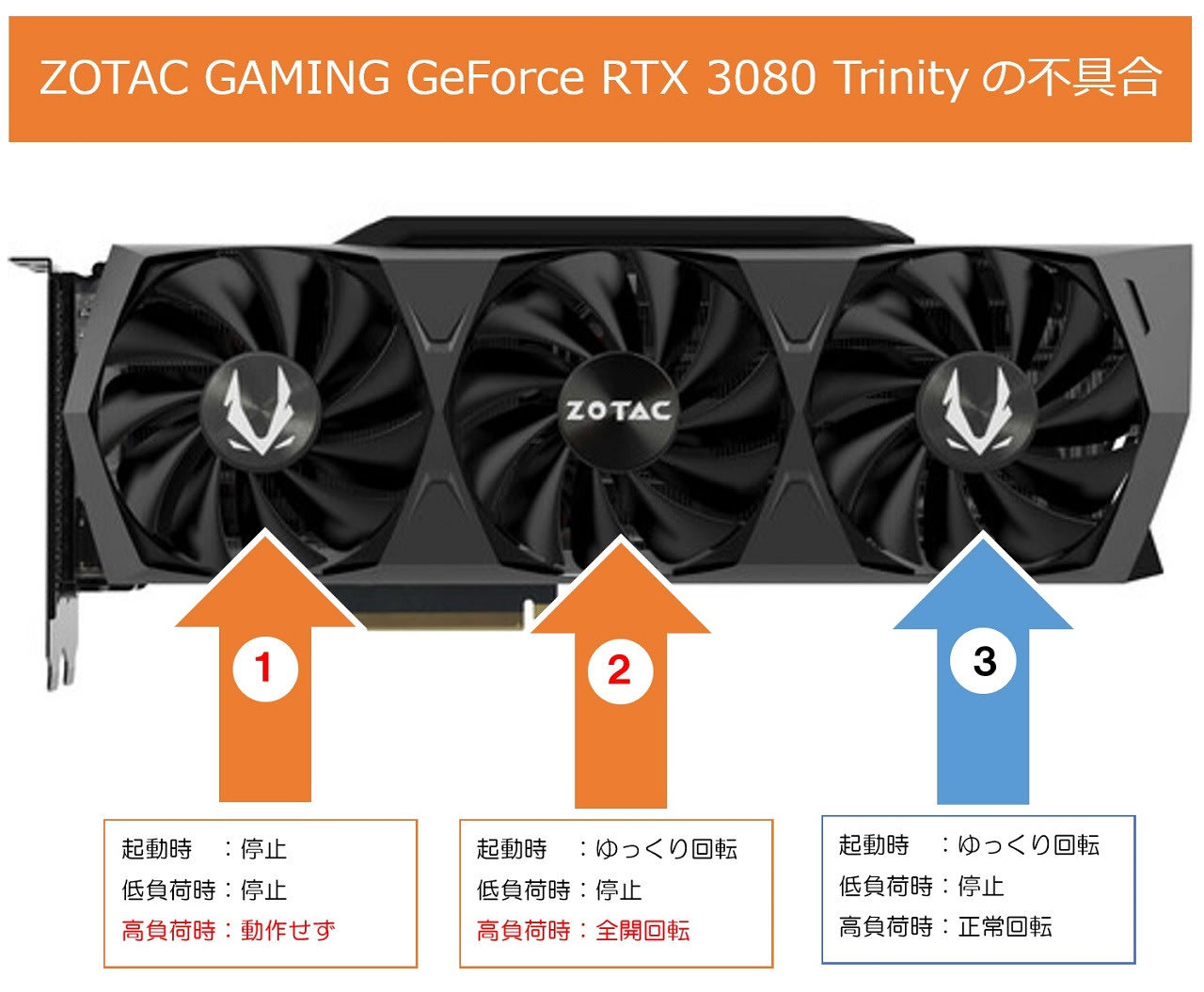

VGA : ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity

SSD1: 400GB (INTEL750 PCIe Gen3.0 x4接続)

SSD2: 1TB (SATA3:SanDisk SDSSDH3-1T00-G25)

HDD1 : 2TB(SATA3:WD20EZRX)

HDD2 : 3TB(SATA3:WD30EZRX)

HDD3 : 8TB(SATA3:ST8000DM004)

DVD : Blu-rayXL Drive(PIONEER BDR-208JBK SATA)

電源 : 800W定格(ENERMAX 80PlusGOLD ATX)

※赤文字が更新された部分になります。

ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming(以降 X370と表記)から ASUS PRIME X570-PRO/CSM(以降 X570と表記) に載せ替えることで得られたメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット

・第4世代 Ryzenに対応

最新のRyzen 5xxx に対応。今は高くて買えませんが(汗)

・XFR2およびPBOに対応

温度と電力に余裕がある場合、CPUの動作クロックが仕様の最大値を超えることがある

※実際に4.65GHzまで上がることを確認しています。ただし発熱量大幅アップ!

・対応メモリのクロック周波数が2666Mhzから3200MHzへ拡大

※ただし手持ちのメモリは電圧を盛っても2933MHzまでしか動作しませんでした。(T^T)

・PCI Express Gen4 に対応

※Geforce RTX3080、INTEL750(NVMe SSD)共に本来の性能を発揮できます。

・USB3.2 Gen2 に対応

デメリット

・WiFi と Bluetooth 機能がない

安価なモデルなので仕方ないです。Wifi は使わないのですが…

Bluetooth接続のキーボードを使用しているため別途 Bluetoothドングルを用意しました。

・アイドル時の消費電力増加

サーバーなど長時間使用するPCではないので、特に問題なし?

・SATAポートが10個から6個に減少

今のところ、Blu-ray Disc、SSD、HDD3台の計5ポートしか使用していないので問題なし

・マザーボード上に Power・Reset・CMOS Clear ボタンが無くなった

※特に背面のCMOS Clear ボタンが無くなったのは痛いです。

CMOS Clearする場合、マザーボード上のジャンパピンをショートさせる必要があります。

昨日組み終えたので、ベンチマークソフトを走らせてみました。

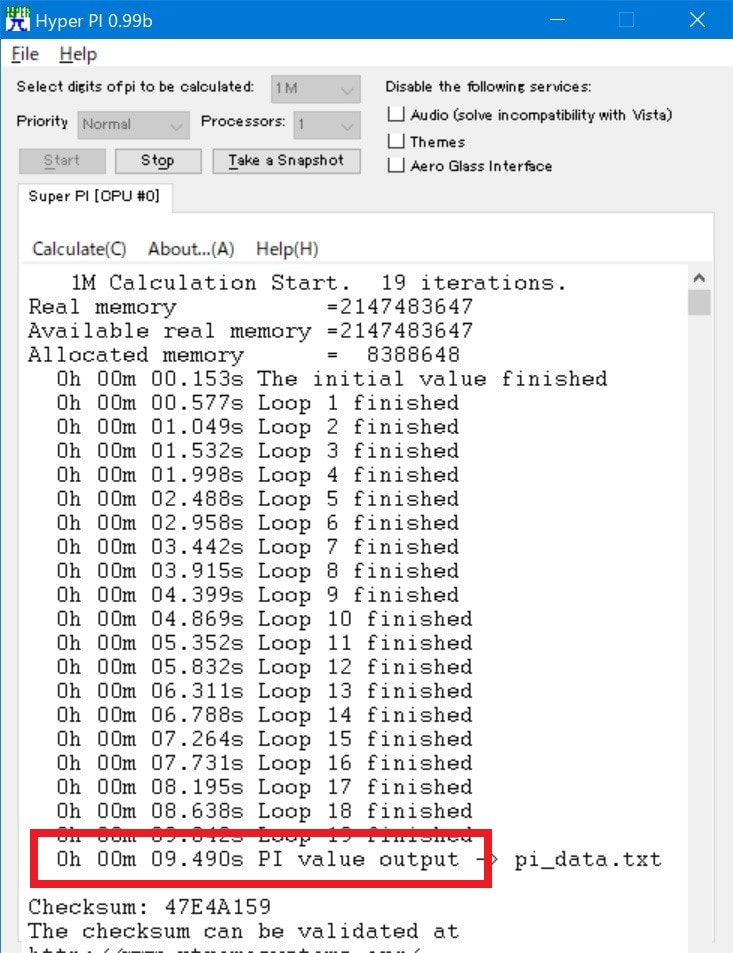

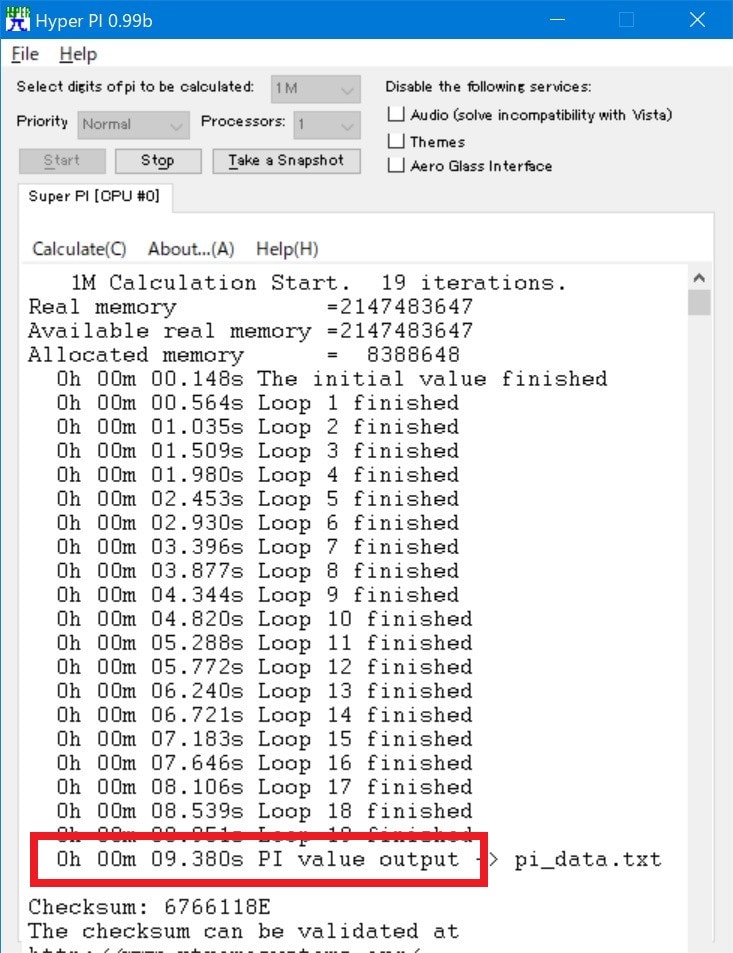

Hyper Pi

拡張機能を使わず単純計算で円周率を求めるソフト

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )スコア 9.490s

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)スコア 9.380s

百万桁の円周率をシングルスレッドで測定。秒数が短いほど高速です。

このアプリは Intel CPU が得意としますが、AMDの製品でも、10秒以内で求められるようになりました。X570 は X370より 1.2%ほど速度が向上しました。ほとんど誤差ですね。

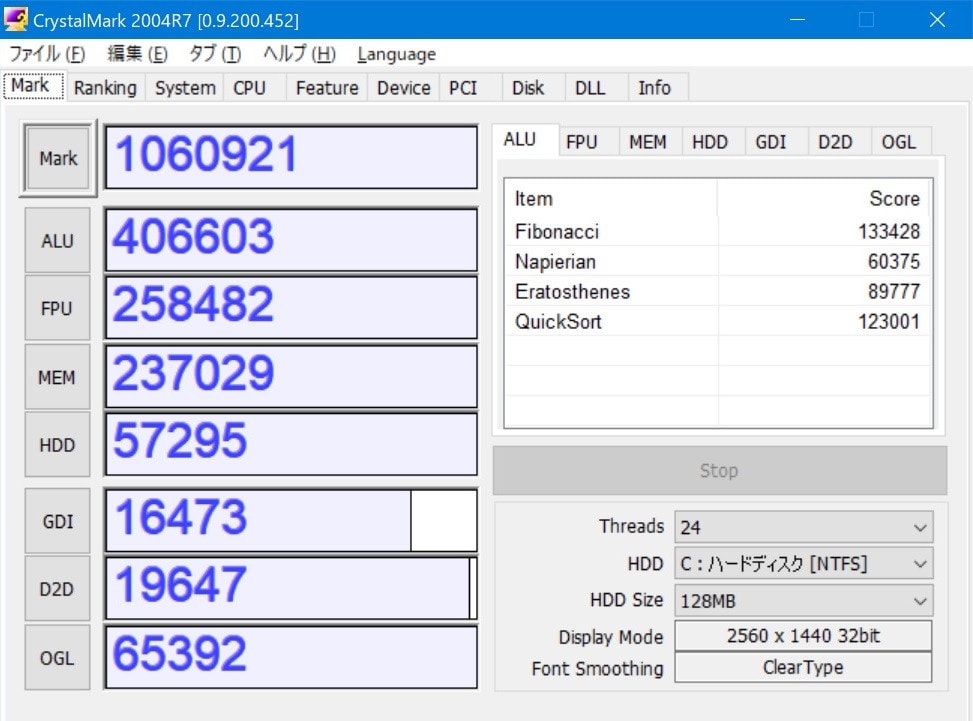

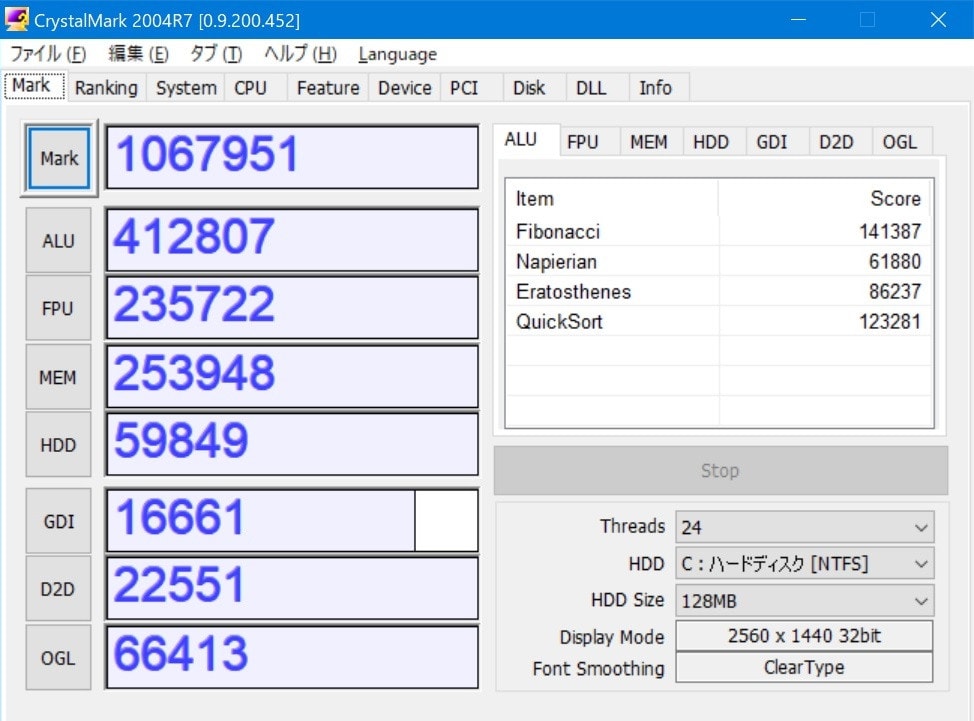

CrystalMark 2004R7

WindowsXP 時代に流行った古いベンチマークソフト

2017年のバージョンアップでマルチスレッド(32スレッドまで)に対応するようになりました。

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )スコア 1,060,921

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)スコア 1,067,951

FPU(浮動小数点の演算)以外、若干性能向上していますが誤差レベルです。

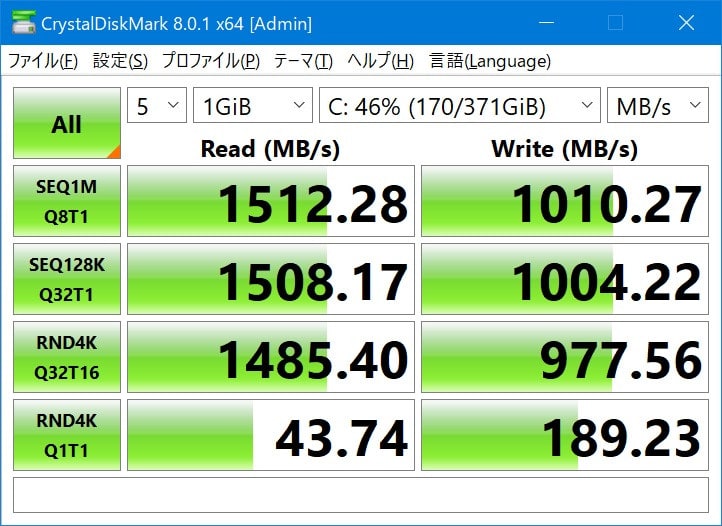

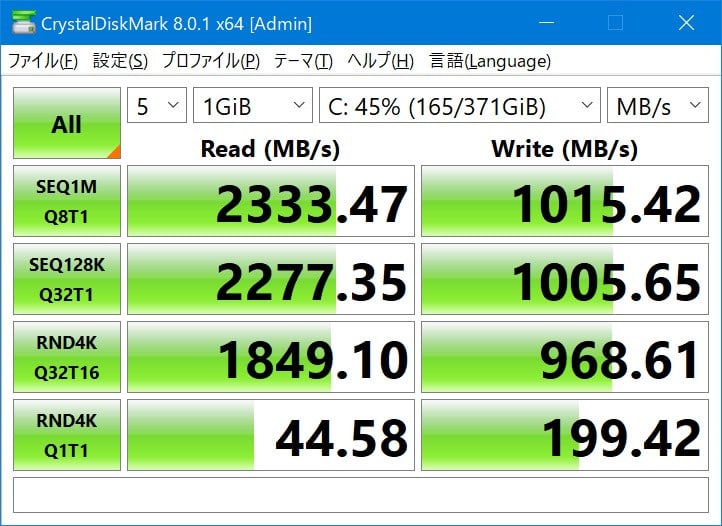

CrystalDiskMark

広く使われている、HDD、SSDの速度を計測するベンチマークソフト

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )※PCIe x4 Gen2.0接続

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)※PCIe x4 Gen3.0接続

シーケンシャルリードが 54%ほど速くなりました。

X370チップセットは PCIex (Gen2)で、X570チップセットではPCIex(Gen4)接続となるため、 転送速度に大きな差が出ました。

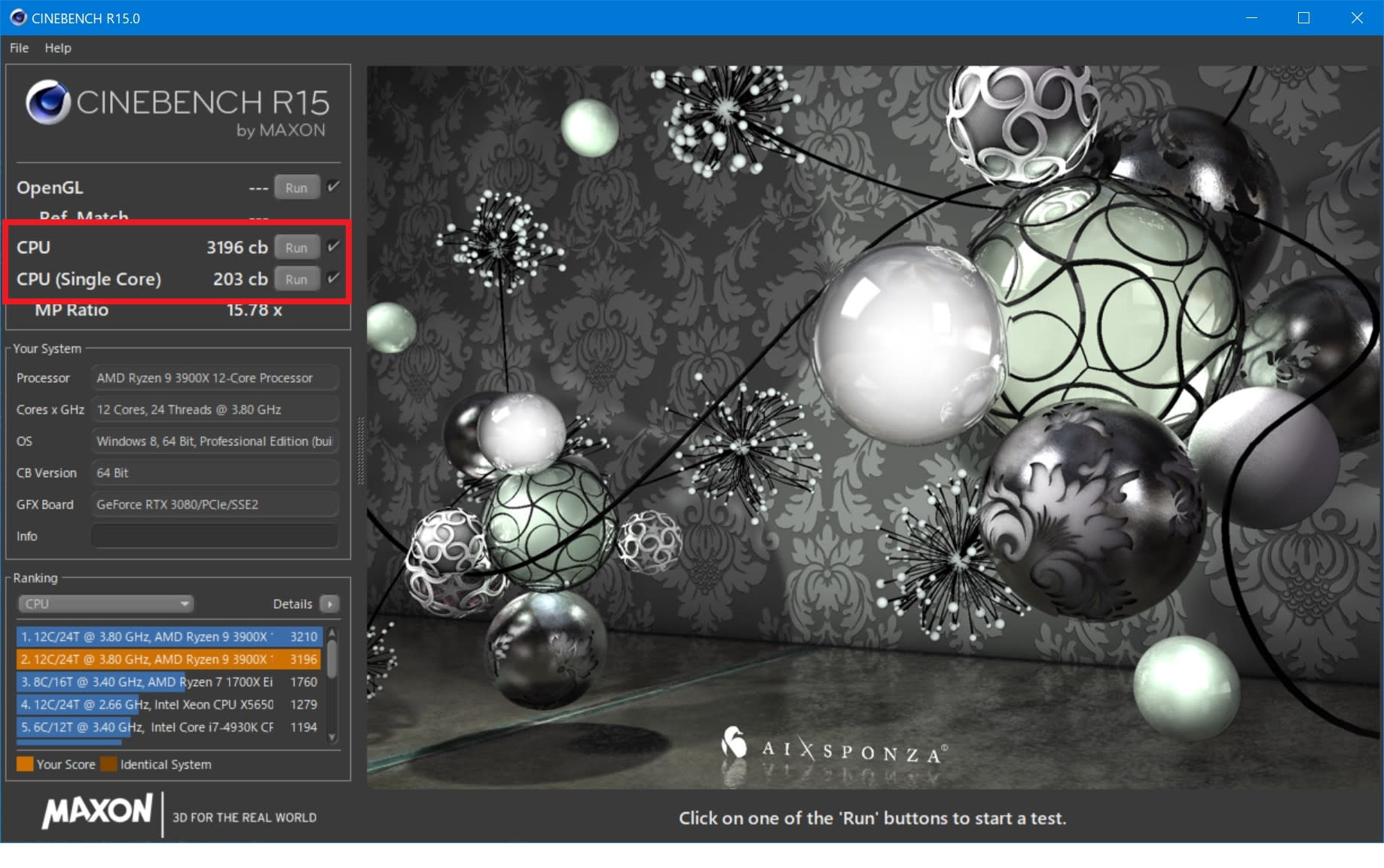

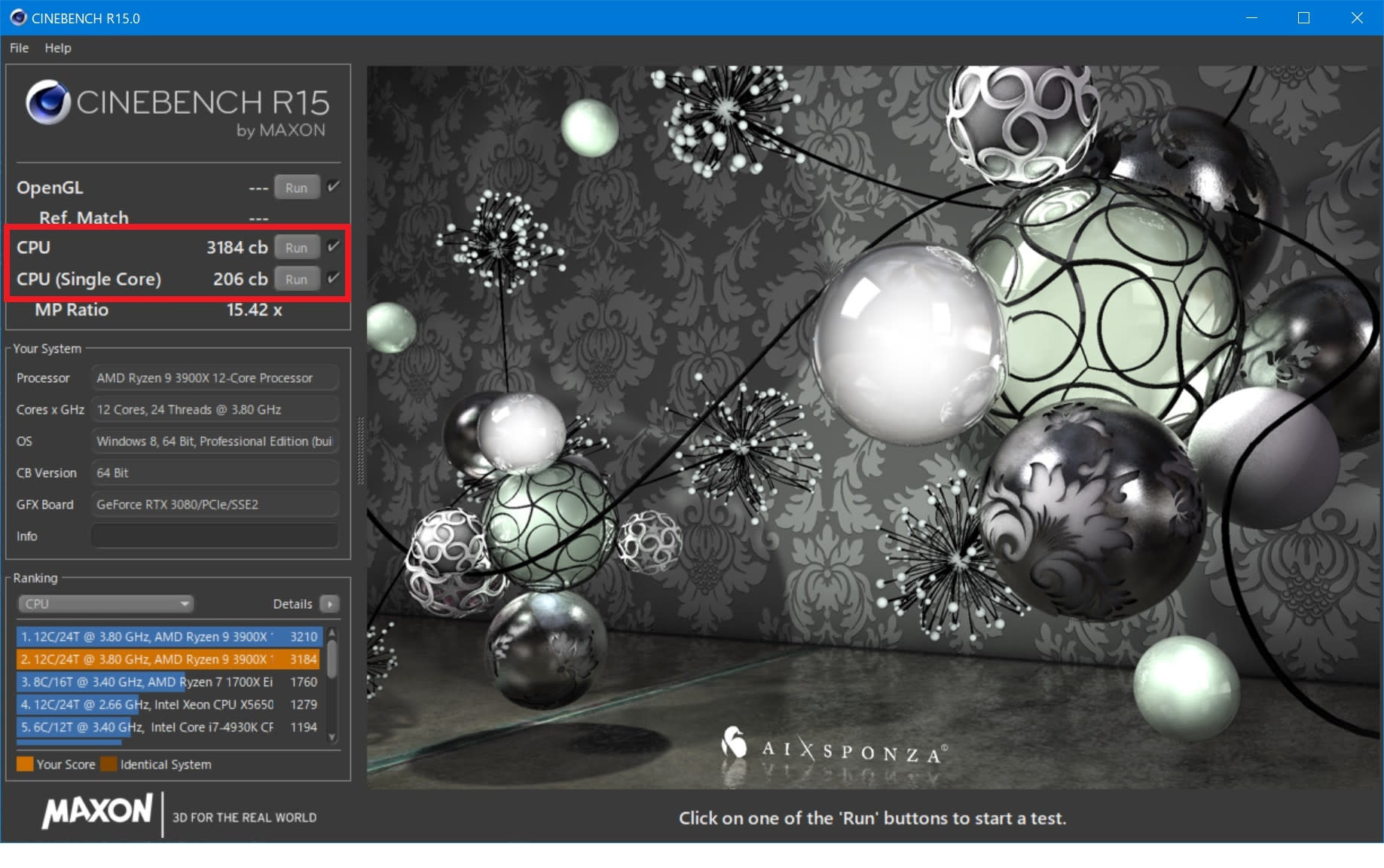

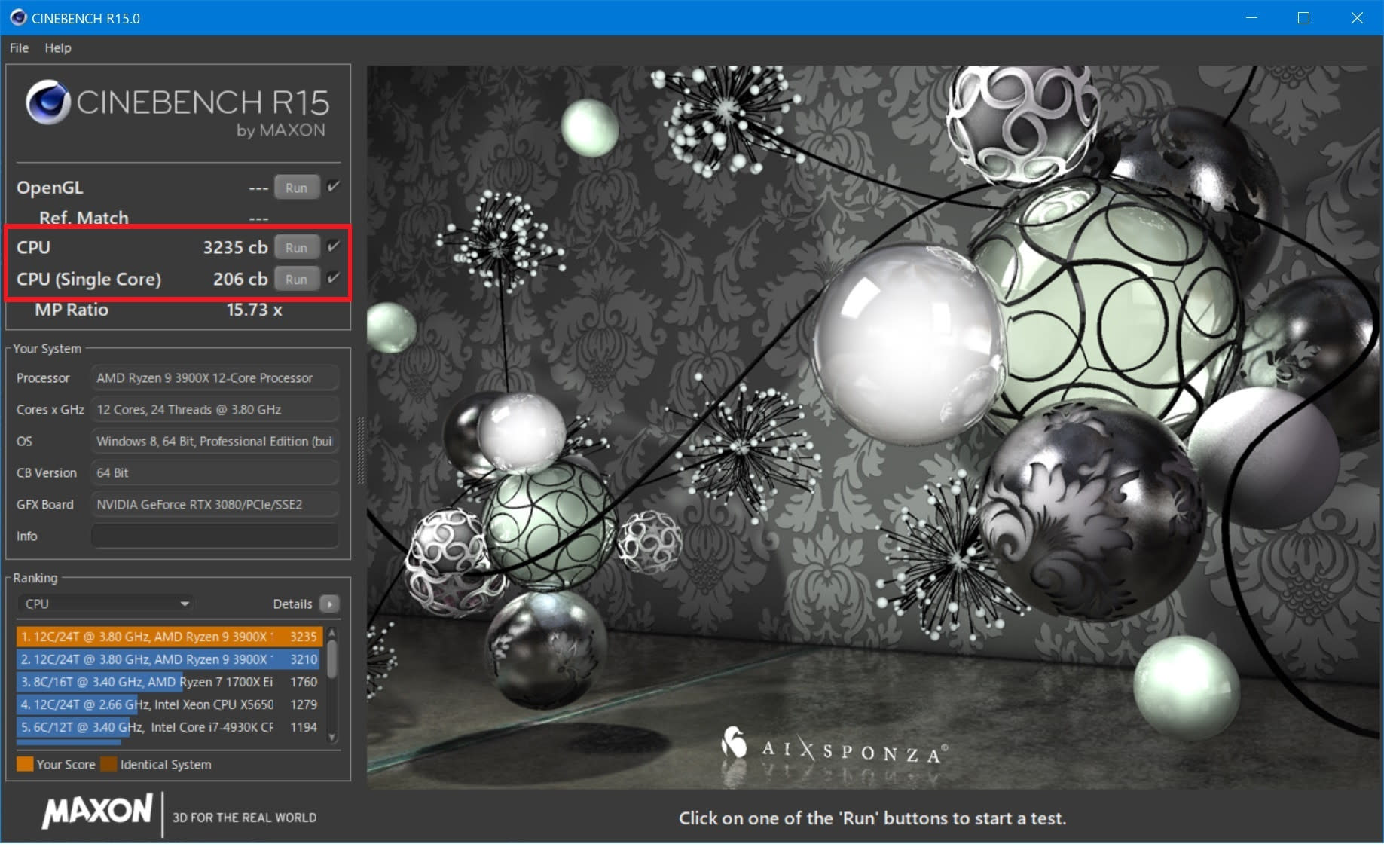

CINEBENCH R15

CPUの速度を計る定番のベンチマーク

最新版はR23だが測定に時間がかかるので、R15を使用

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )スコア 3196cb/203cb

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)スコア 3184cb/206cb

誤差レベルです。

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)※PBO=ON スコア 3235cb/206cb

PBO機能をオンにすることで、僅かにマルチスレッドの性能が向上しました。また高速なメモリを使う事で更なる高みを望めるでしょう。ただしCPUの温度が 68℃ → 77℃と 9℃も上昇しました。消費電力に見合うだけの性能が出せないので、PBO機能はオフで使う事にしました。

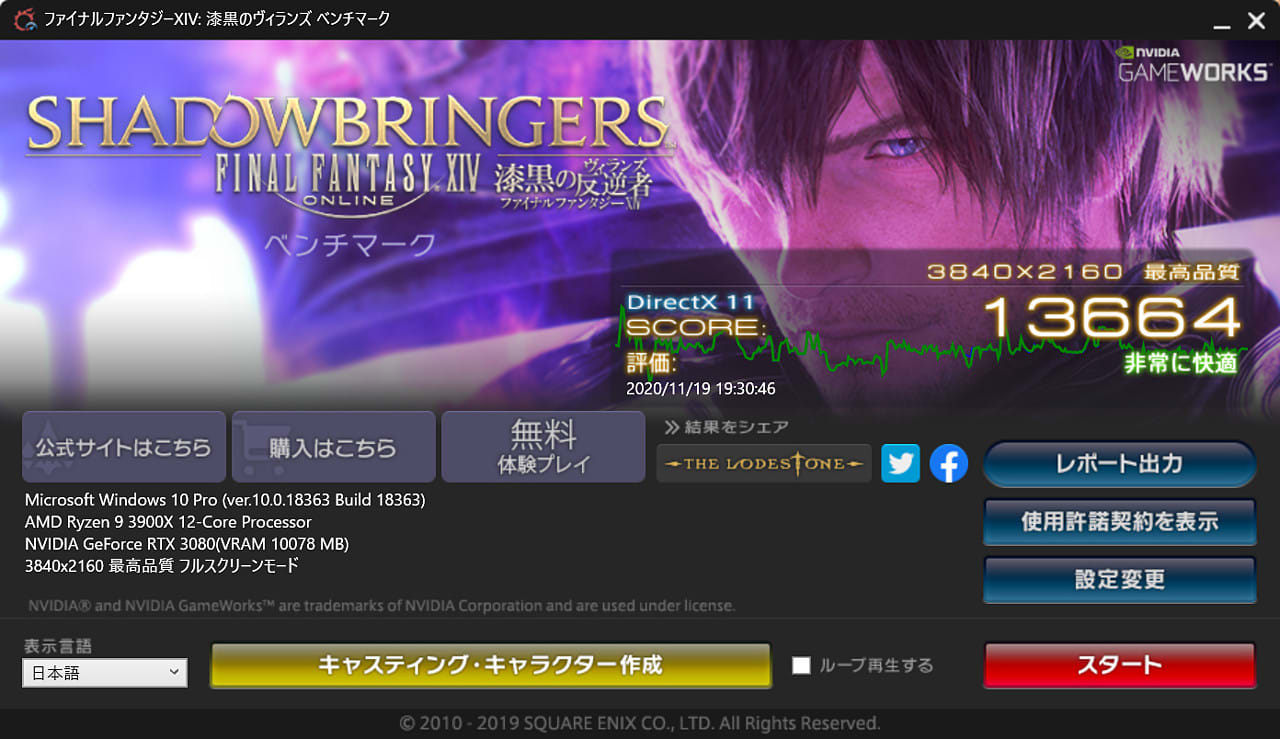

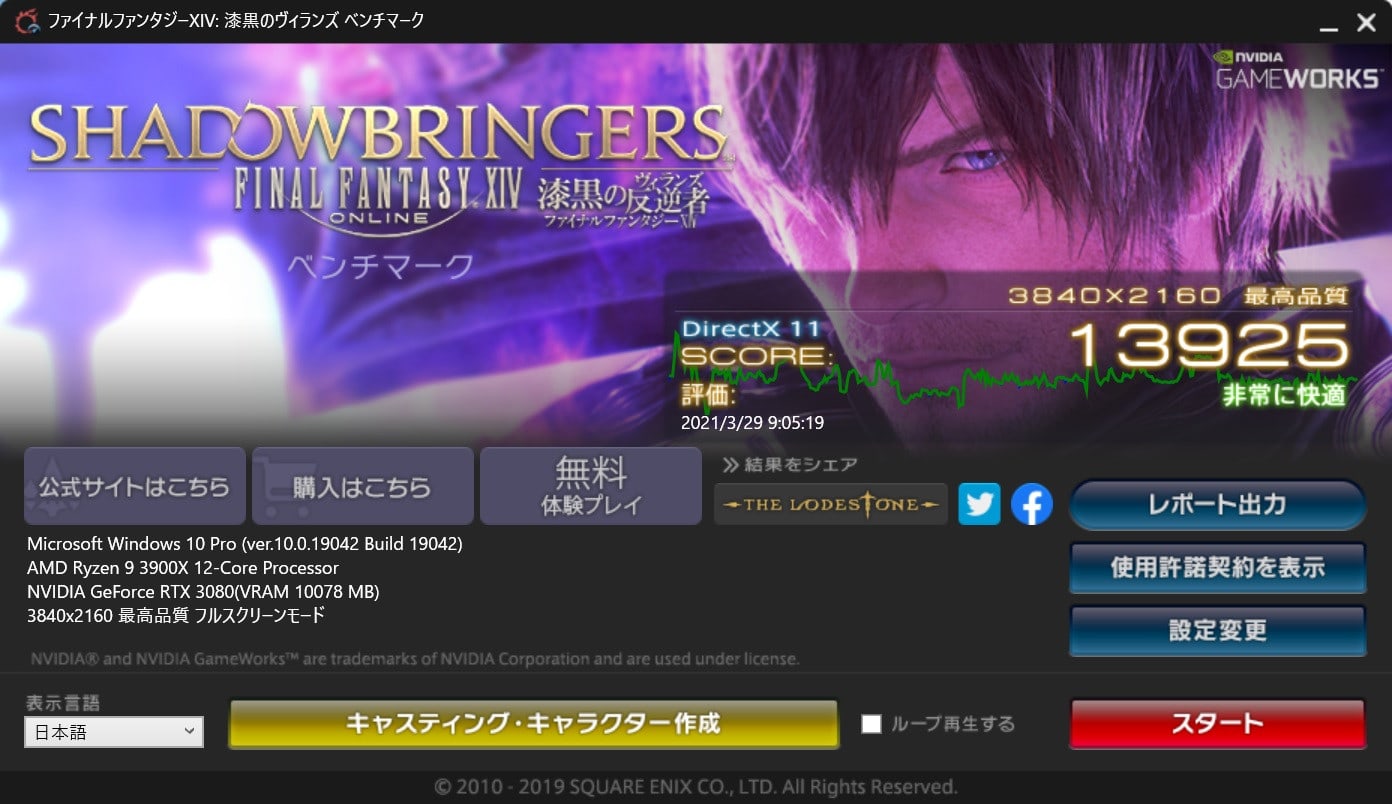

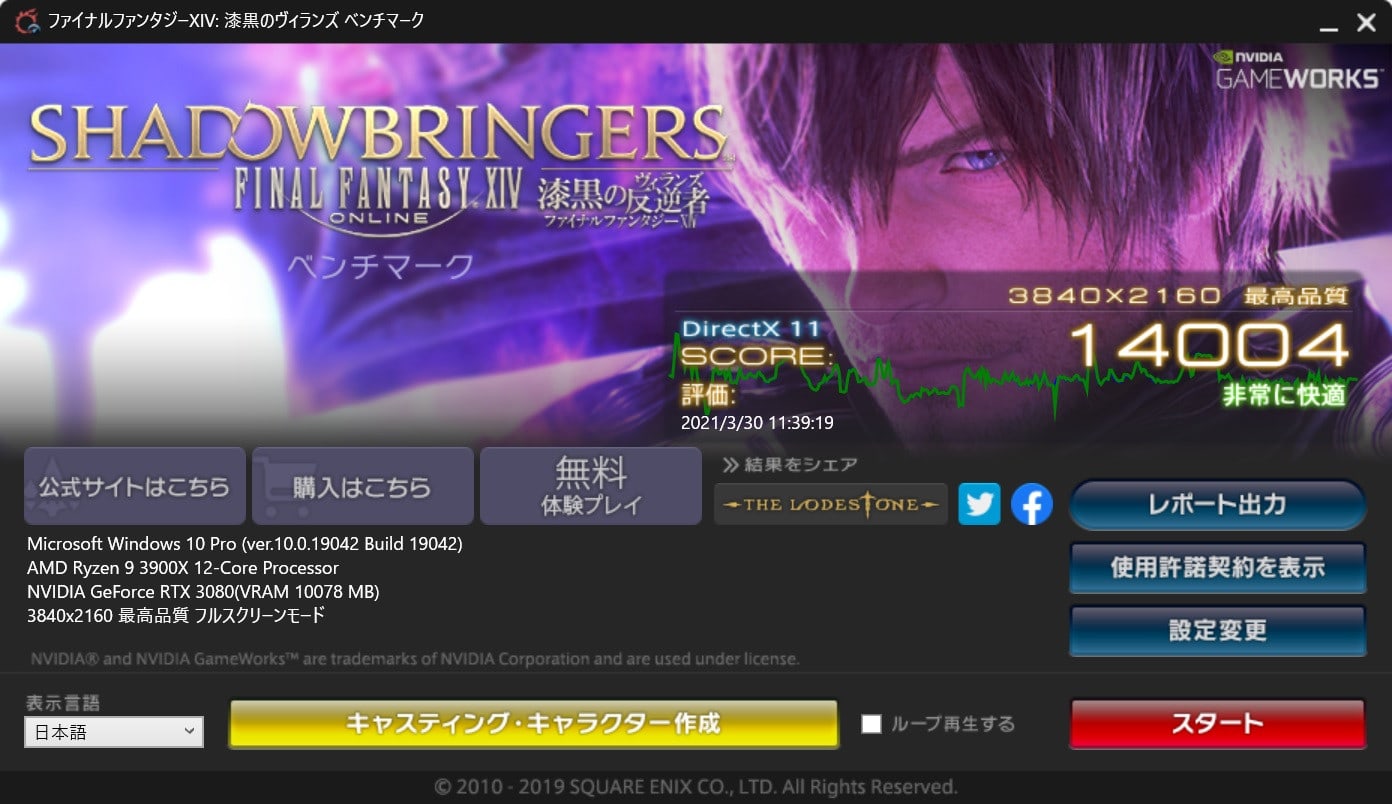

FFXIV 漆黒のヴィランズ ベンチマーク

語る必要がないほど有名なゲームのペンチマークソフト

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )スコア 13925

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)スコア 14004

4K解像度で計測している(CPUの差よりGPUの性能に左右される)のでスコアは誤差レベルです。ただしX570の方が若干上回っているので、グラフィックボード(RTX3080)の接続が、PCIex (Gen3)から(Gen4)に変わった事によりデータの転送速度が向上した可能性が考えられます。

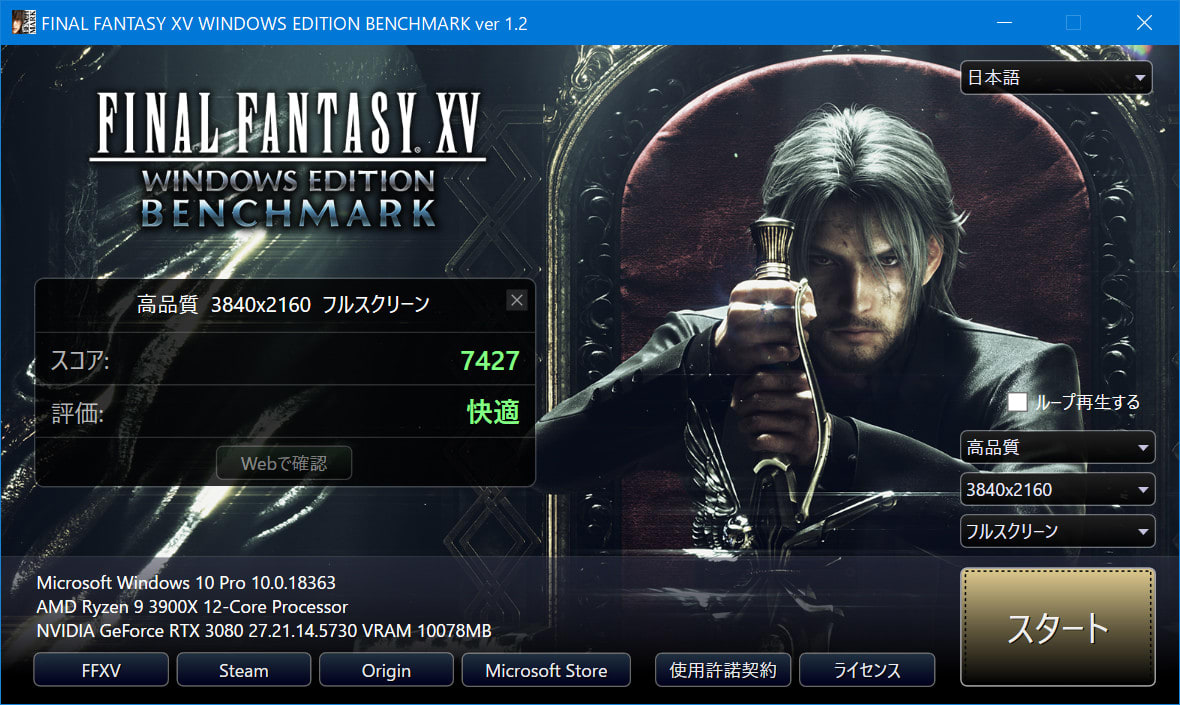

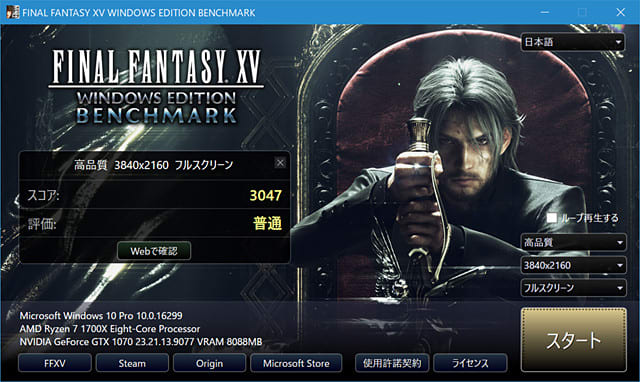

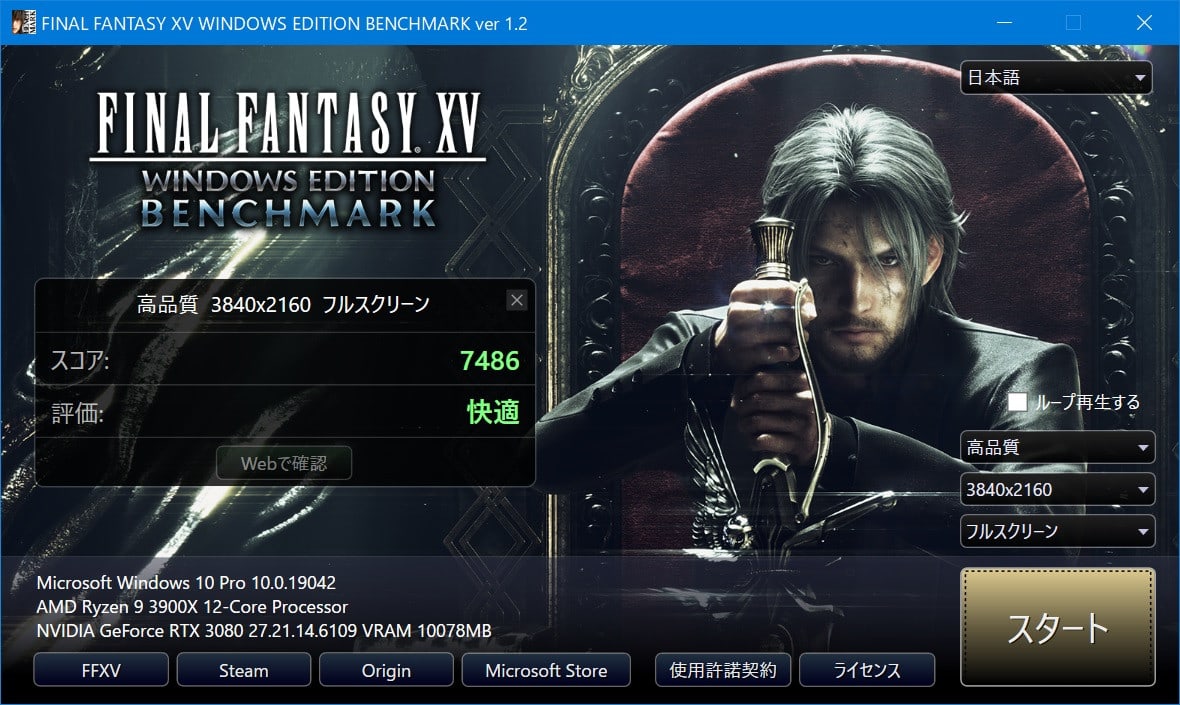

FFXIV ベンチマーク

こちらも語る必要がないほど有名なゲームのペンチマークソフト

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )スコア 7486

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)スコア 7566

FFXIV 漆黒のヴィランズ ベンチマークと同様の傾向です。

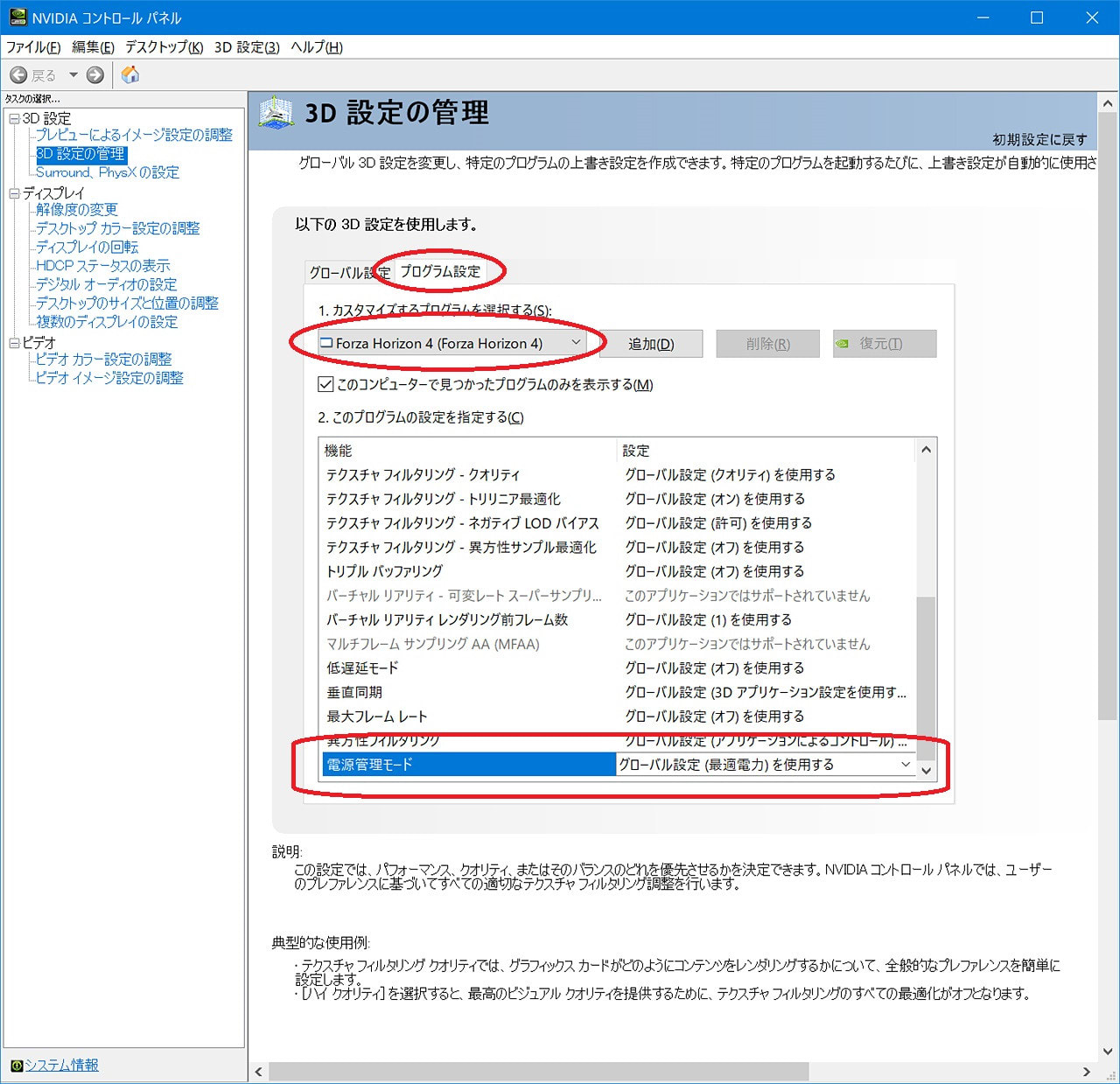

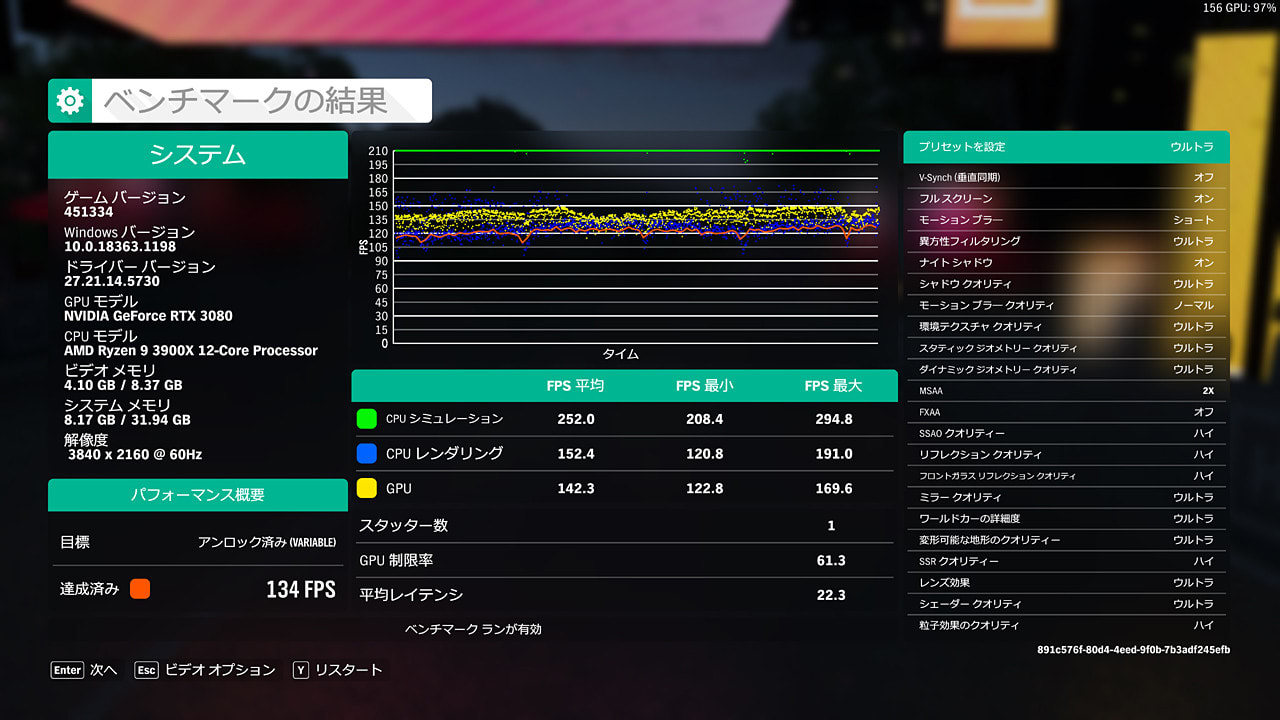

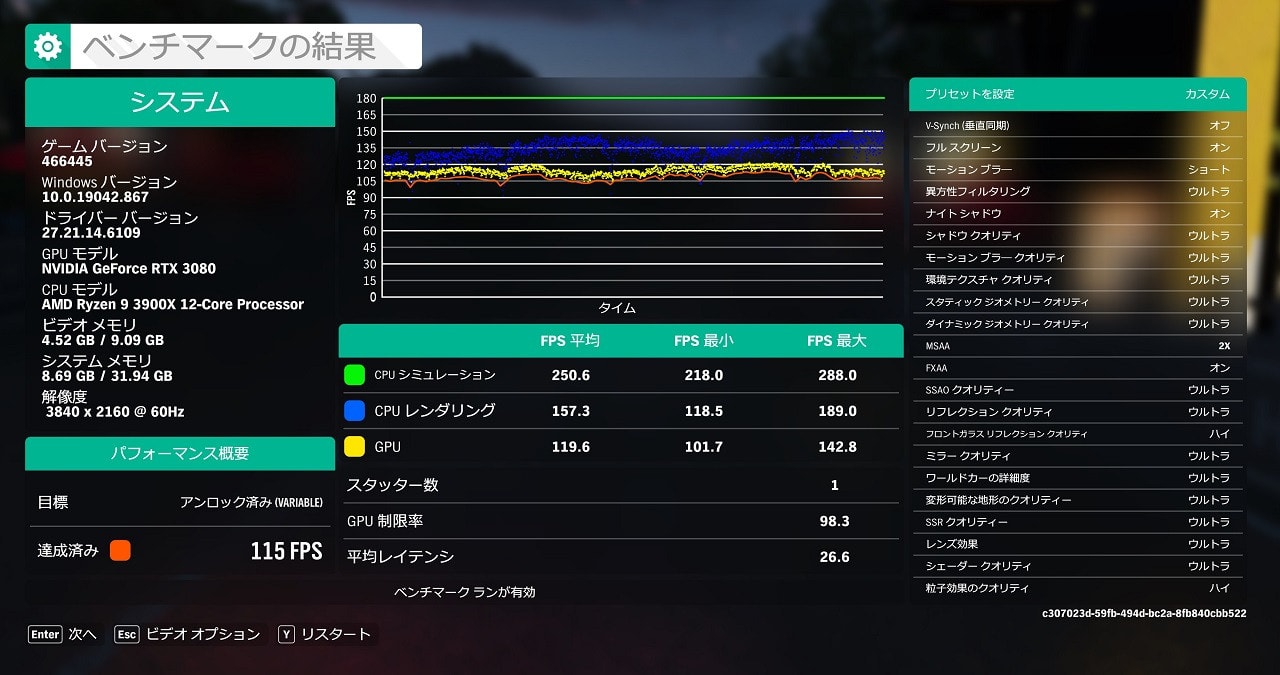

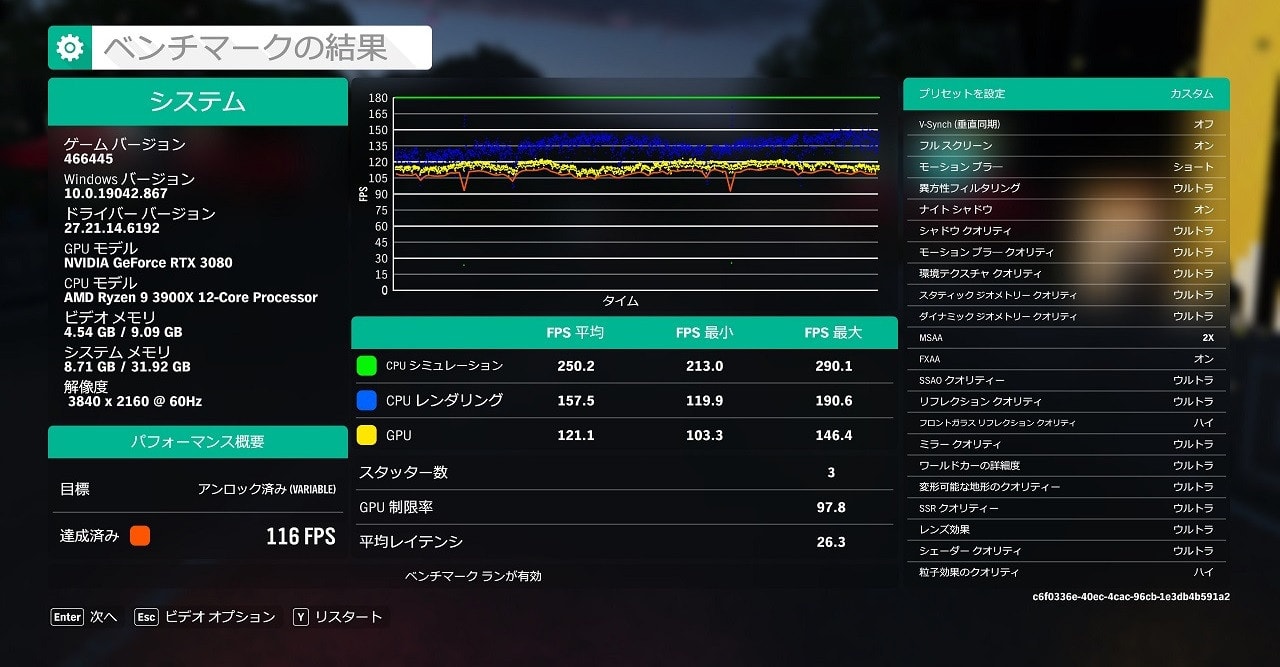

Forza Horizon 4 ベンチマーク

私が一番よく遊んでいるオープンワールドなレースゲーム

X370(ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming )平均 115FPS

X570(ASUS PRIME X570-PRO/CSM)平均 116FPS

ことらも誤差レベルではあるものの、性能向上が見て取れます。

総評

思っていたほどの性能向上は見られませんでしたが、DDR4 3600 のメモリを購入すれば、更なる高みを望めそうです。何より X570 は Ryzen 5xxxに対応している(X370は非対応)ので、その先行投資と考えています。

また、このマザーボードは USB3.2 Gen2 にも対応しており、システム情報を読み取る、CPU-Z や HW Monitor も X370より安定して動作するので買ってよかったと思っています。この辺りは流石ASUS製のマザーボードですね。

唯一の不満点は…UEFI(≒BIOS)の独自性が強いため操作が分かり辛く(マニュアル必須)設定項目が、X370より少ないところです。より高性能なCPUやメモリの入手ですが、今PCのパーツ全体が高値(マイニングブームのせい)なので、値段が落ち着くまで様子見たいと思います。

![MSI MEG B550 UNIFY マザーボード ATX [AMD B550チップセット搭載] MB5197](https://m.media-amazon.com/images/I/51H6rXM1hjL._SL160_.jpg)