最近はおもに基本プレイ無料のMORPG

PSO2ngsを遊んでいます。

かなり昔にPSO2を触って知ってはいたのですが、知った頃には既存プレーヤーがハイレベルになり過ぎていて追いつけず放置していました。ところが昨年、新グラフィックエンジンを採用しニュージェネシスへと新生したため、アークス(プレイヤー)として参戦することにしました。

このPSO2ngsですが、処理が結構重いのでCPU内蔵グラフィックではまともに遊べません。別途GPUを搭載したゲーミングPCが必要になります。一応クラウド版もあることにはあるのですが画面が汚く(1280x720dpi 低品質)ラグが酷いので、これで遊ぼうとは思えません。

最高品質(4K対応)で遊ぶには

CPU:Intel Core i9-10900以上

メモリ:16GB以上

GPU:NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 以上

と、かなりのスペックが要求されます。

メインで使っているデスクトップPCはその条件を満たしているので快適に動作しますが、GPUチップを搭載していない仕事用のサブノートPCでは動作は困難です、というかゲームなりません。

中画質(FullHD)であれば

CPU:Intel Core i5-9400 相当

メモリ:8GB以上

GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060以上

MSI GF63は動作要件を満たしているので遊べます。

ただし、メモリは8GBでGPUはRTX3050のLaptop版VRAM4GBモデルなので本当にギリギリ要件を満たしているといった感じです。快適に遊ぶためにはマージンを持たせるため若干設定を落としフレームレートを上げた方が幸せになれそうです。

話を戻し、まずは MSI GF63のセットアップについて見ていきます。

Windows11の初期設定を終えた後、ひたすらWindowsUpdateを繰り返します。何度も再起動するので結構時間がかかります。私の環境では30分くらいかかりました。この時間は回線速度に依存します。

OSはWindows11 ですが…Windows10 使いの私としては UIにかなりの違和感を感じました。取り合えず最大の違和感であるスタートボタンの位置をタスクバー設定で左に寄せました。これだけでもかなり使い易くなったように感じます。

そしてMS-Officeなどよく使うアプリとゲームをインストール。オフィス製品は入っていないので仕事で使う方は別途オフィスを用意してください。

ゲームは PSO2ngs と Widnowsアプリ版の Forza Horizon4 と Forza Motorsport 6 Apex を、あと定番のベンチマークソフト(FF14、FF15)をインストールし動作確認を行いました。全てダウンロード版なのでインストールに6時間くらいかかりました。全部で150GB以上あるので仕方ないのかも知れませんが…戸建ての光回線の方が羨ましいです。

前置きが長くなりましたが MSI GF63のWindowsセットアップを終えたので、ゲーミングノートPCとしてどこまで使えるか、レビューしたいと思います。

動作確認ですが結論から先にいうと、PSO2ngs以外は正常に動作しました。

一番優先度の高かった PSO2ngsは初期のままだと何故か絵が汚く、またDLSS機能が使用不可でサーバーとの通信エラーで落ちまくると遊べたものではありませんでした。

ドライバ関連だろうなと察しはついたのですが、これって MSI GF63 が初めてのPCだという方は原因が分からず困惑すると思うのですが…どうなんでしょう!?

怪しいのはGPUと無線LANアダプタのドライバ…ということで最新版を以下のサイトからダウンロードしてサクッとインストール。

インストール後、PSO2の絵は綺麗になりDLSSも設定できるようになりました。ただしネットワークエラーは回数は減ったもののサーバーとの通信エラーはなくなりませんでした。

で、

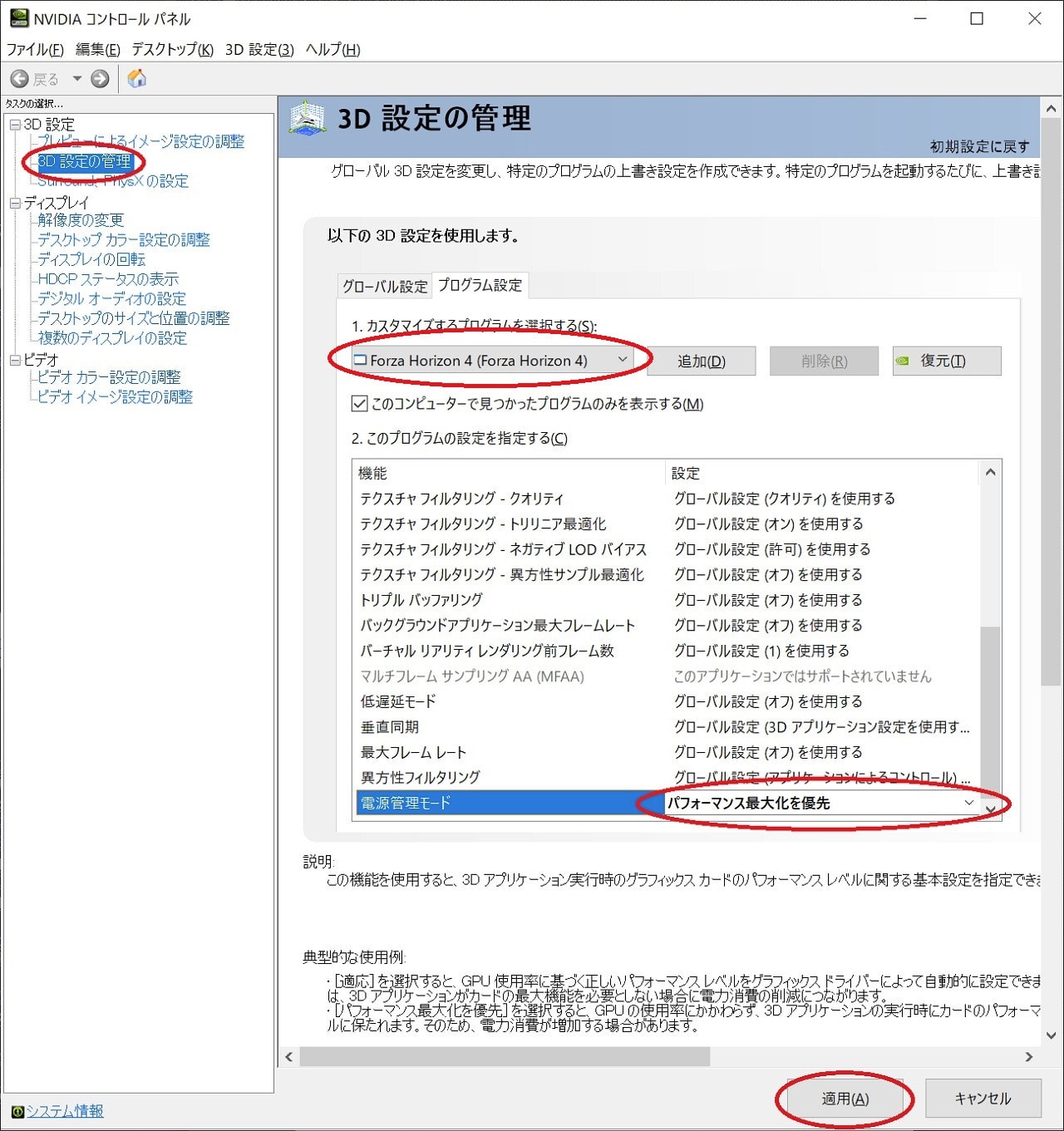

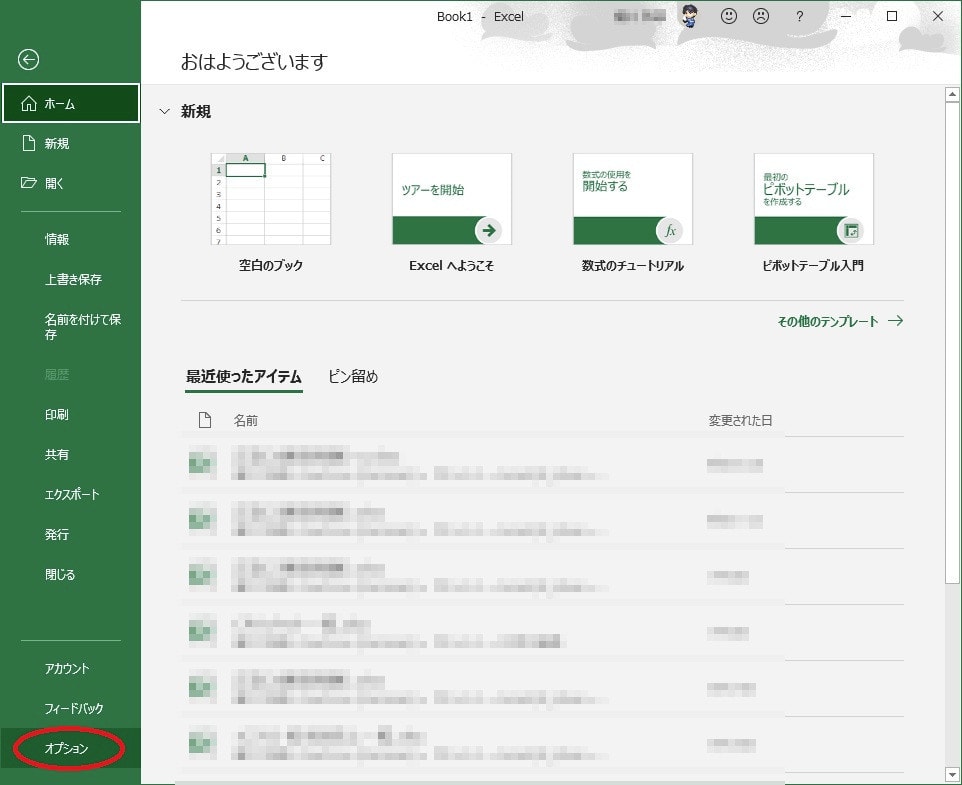

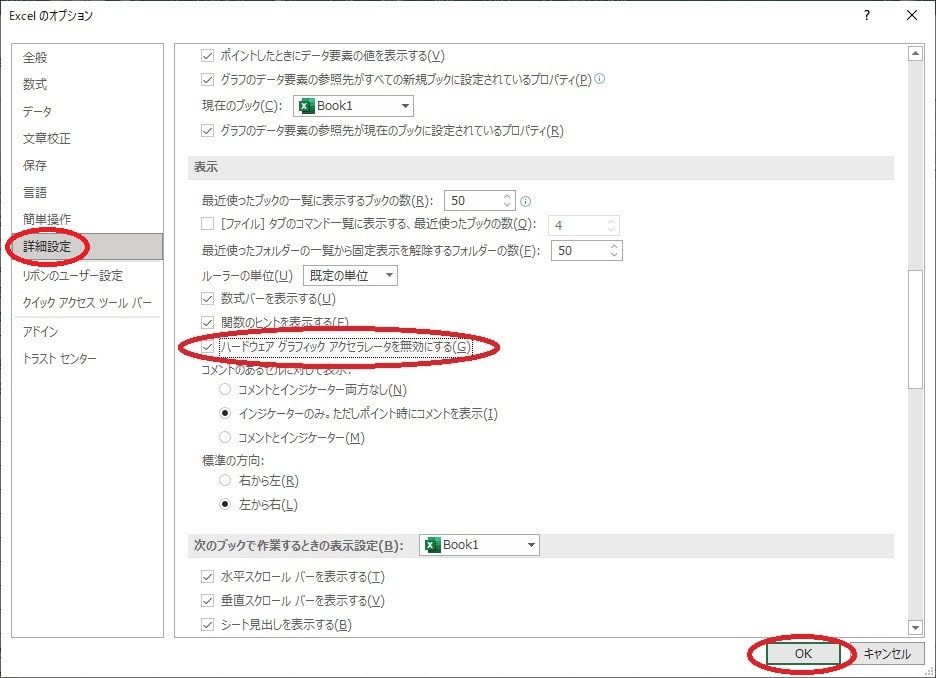

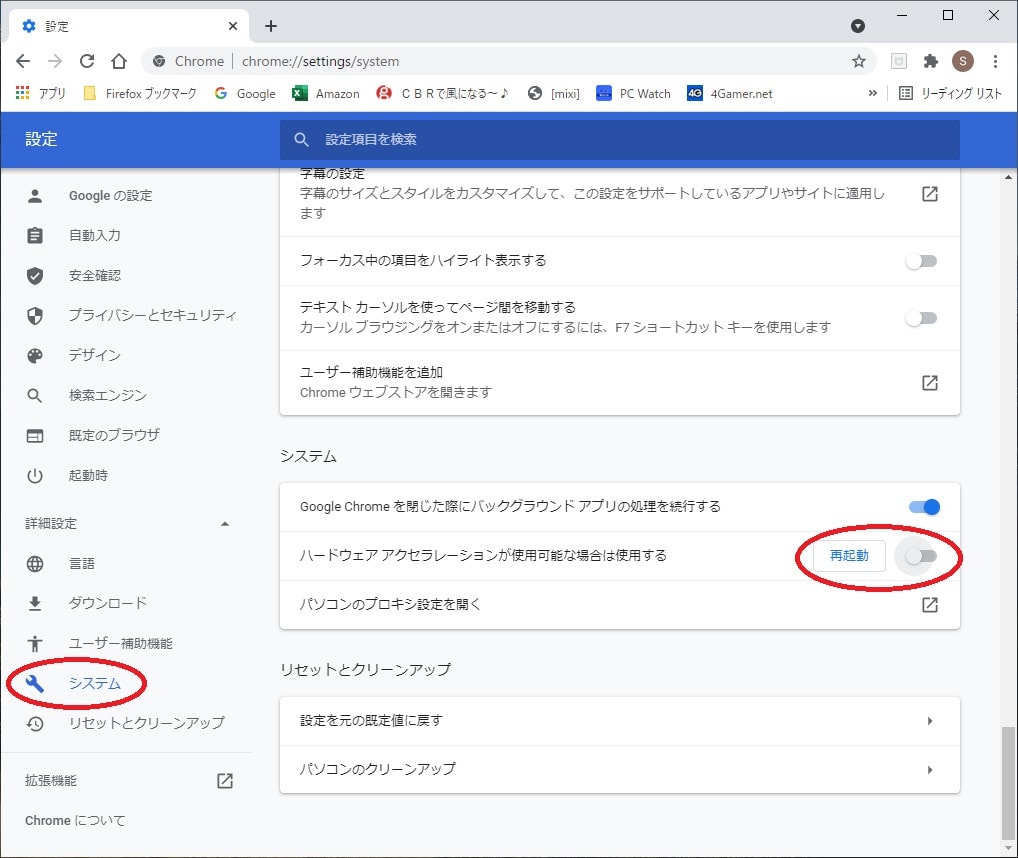

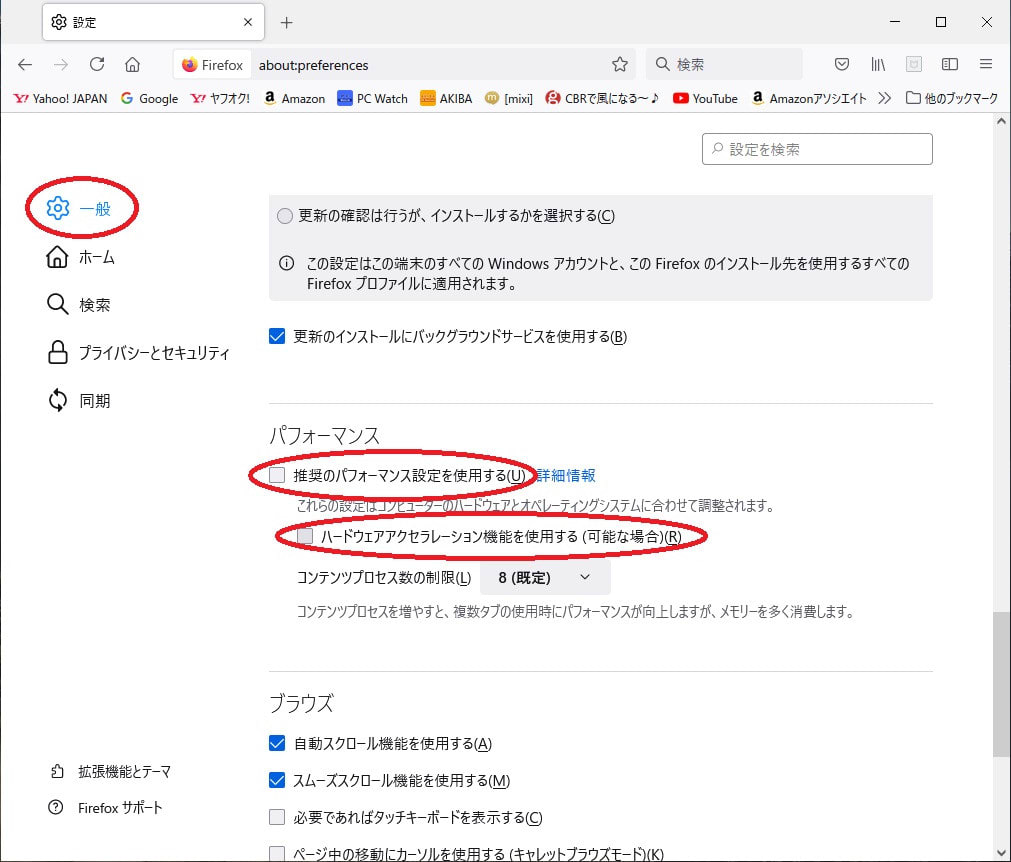

PSO2 for 咲夜 さまのサイトを参考に書かれていた事柄を全て適用したらエラーは出なくなりました。ホントに直って良かったです。感謝感謝です。

これでようやく MSI GF63の検証ができる状態になりました。

今回ゲームの解像度は FullHD(1920x1080dpi)で揃えてあります。

まずは PSO2ngsから

4:高品質からDLSSをクオリティーに変更して以下の項目の設定を下げています。この辺りは自分好みに設定を変え安定して fps が出るところを探ってみてください。

- ライトシャフト:OFF

- スクリーンスペースシャドウ:3

- 影品質:4

- 雲品質:2

- パーティクル品質:3

- 詳細に描写するキャラクター表示数:20

- 探索セクションのキャラクター表示数:12

- 解像度の自動縮小機能&最大フレームレート:無制限

- テクスチャフィルタリング:異方性×4

- 地形等の表示距離:3

非常に見難いですがスクショの左上に 61fps と表示されています。

人の多い街中で 40~65fps、戦闘中は50~65fps、低負荷なエリアで55~85fpsと60fpsを切る場面はありますが、液晶がFreeSyncに対応している?ためか、同じエリア内に人数が多いか、エリア移動(大きなデータの読み込み)時以外はカクつきません。

アクションMORPGとしてしっかり遊べます。

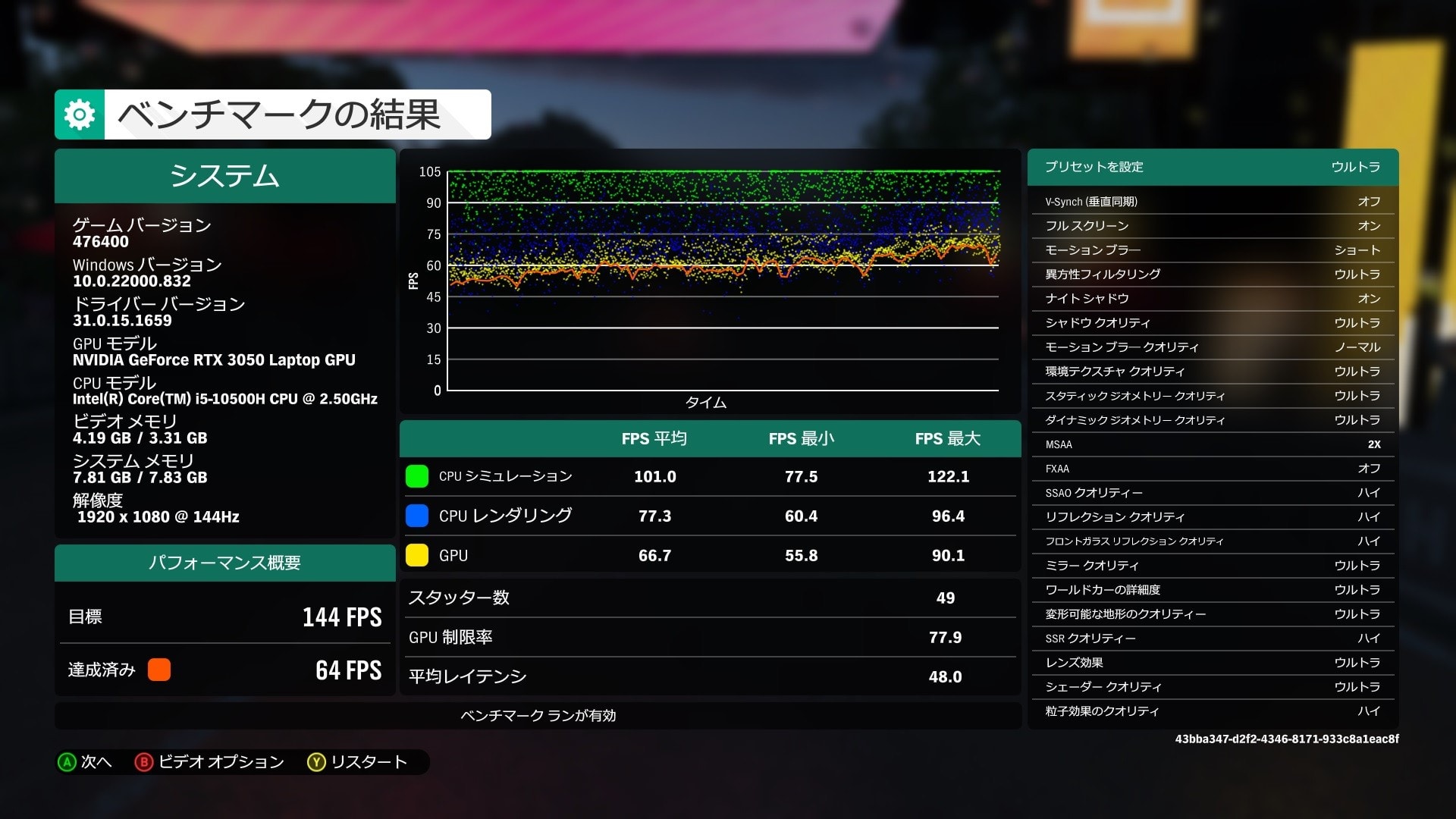

Forza Horizon4では

プリセットを設定:ウルトラ

敵車が多いスタート時は60fpsを切っています。

プリセットを設定:ハイ

安定して75fpsを超えています。

プリセットをハイにするとヌルヌル動くので、ウルトラよりハイでの設定がお勧めです。

Forza Motorsport 6 Apexでは

ベンチマークモードがないので、スクショはありませんが、ゲーム実行時ハイ設定で75fps~100fpsと十分な速度がでています。ウルトラはグラフィックメモリ不足で指定できませんでした。

このゲームもヌルヌルと動作します。144Hzの液晶の恩恵が感じられます。

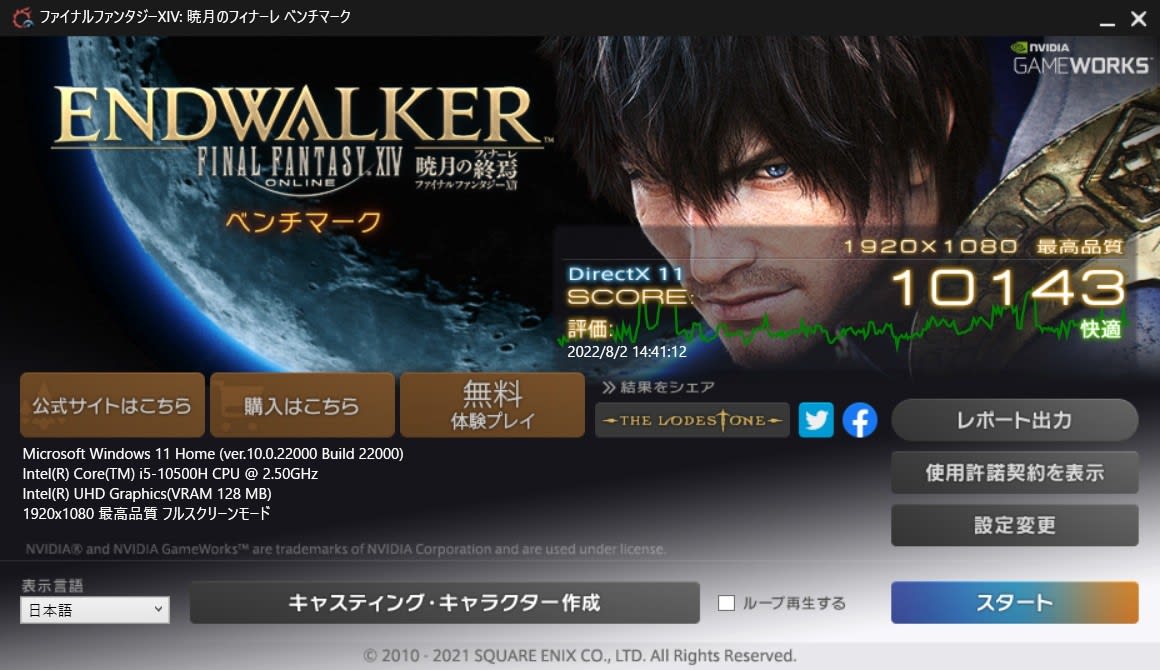

FF14ベンチでは

最高品質

普通に遊べます。

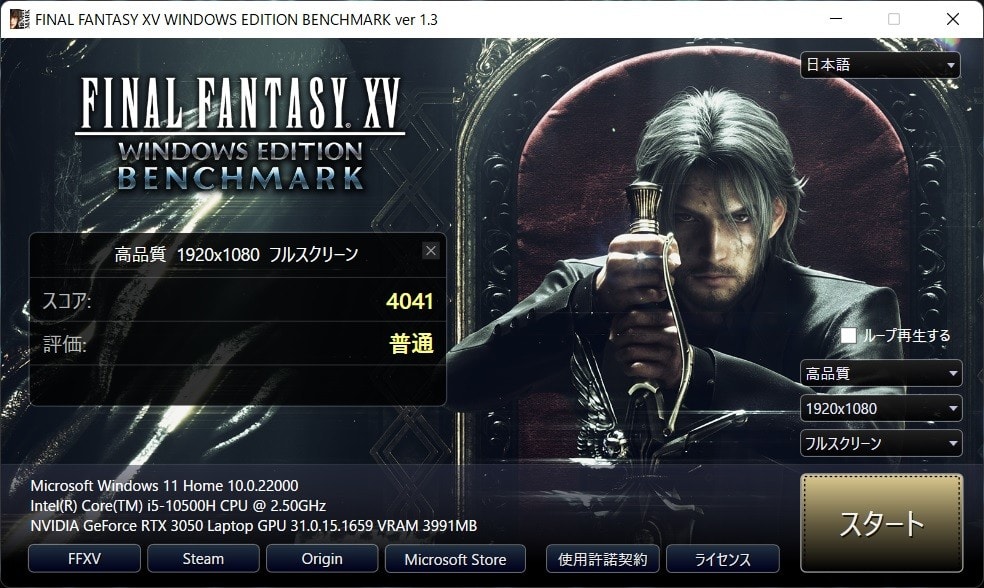

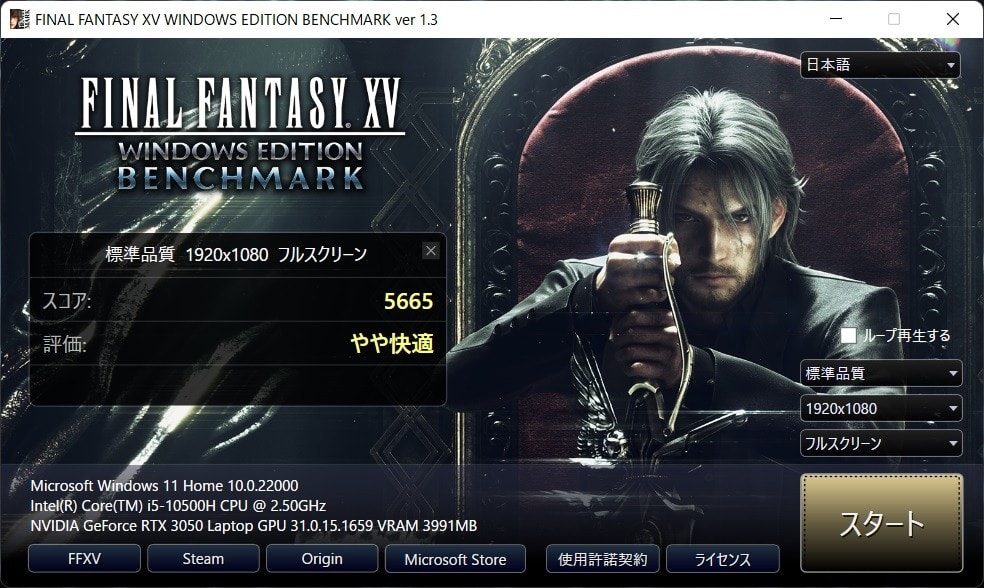

FF15ベンチでは

最高品質

評価は普通ですが、戦闘時など大きなアクションがある場面で40fps切りカクつきます。

快適には程遠くまともに遊べないと思います。

標準品質

まだ重いです。さすがは重いゲームの代表にあげられるのは頷けます。

たまにカクつくのでストレスが溜まると思われます。

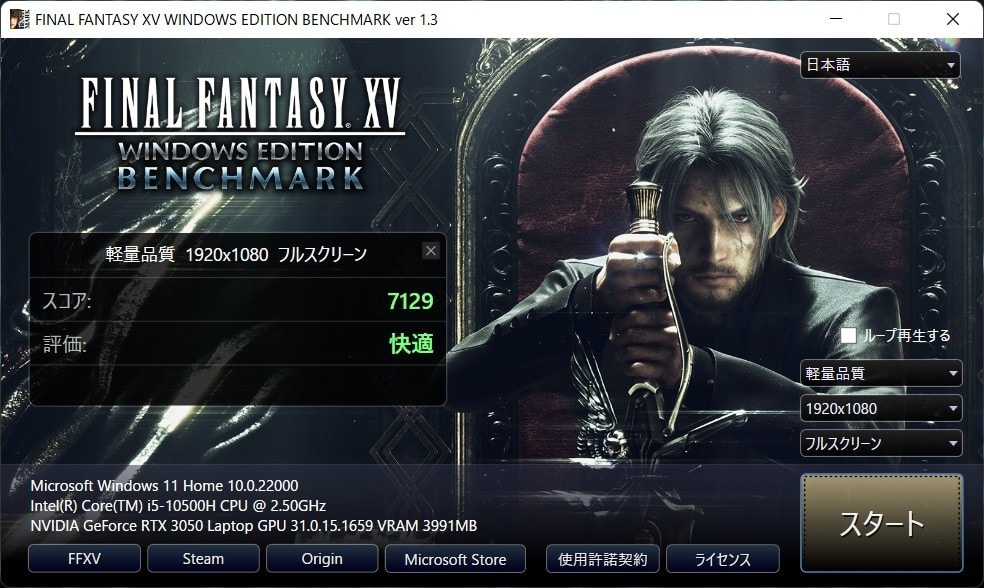

軽量品質

この設定でようやく遊べると感じました。

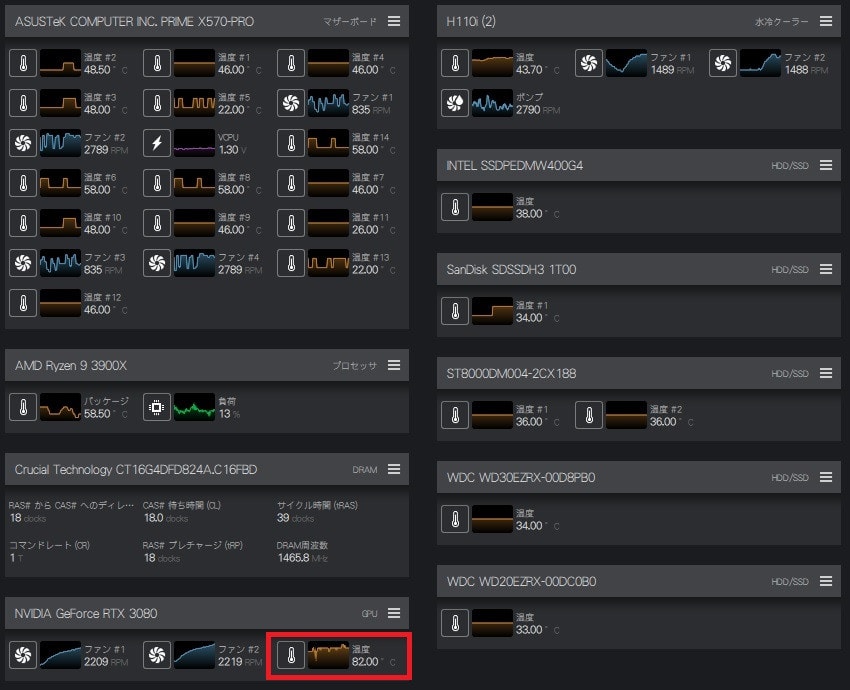

Forza Horizon4 と Forza Motorsport 6 Apex、FF14、FF15実行時、CPUのクロックが4GHzを超えることがあり、GPUの依存度が高いのが分かります。

PSO2ngsだけ実行途中からクロックが3.3GHzまで落ち込み、そのまま3.3GHz固定となりました。これは熱の問題だと思われます。このゲームはCPUの負荷も高くCPUとGPUのバランスが大切に思えました。

ゲーム実行時…

左側にある冷却ファンの音がとても煩く(特にPSO2ngsとFF15ベンチ)その熱がファンクションキーのところまで伝わってきます。壊れないか心配になるほどアツアツです。

結論

GTX1650モデルにしなくて良かったです。

10万円を切るゲーミングPCの殆どが後付けGPUにGTX1650を採用しているため、ゲーミングと謳ってはいるものの最近のゲームをするには性能不足で RTX3050以上は必須と感じました。

RTX2060 > GTX1070 ≒ RTX3050 > RTX3050 Laptop ≒ GTX1060 >> GTX1650

GPUの性能比較こんな感じでしょうか。

PSO2ngsなどはCPU依存度も高いのでCore i5以上のモデルが必要だと感じました。公式の推奨スペックに書かれている通りです。ただし第7世代以前の Core iシリーズは正式に Windows11に対応していないので、Core i7でもやめた方が無難です。

そう考えると今時のゲームを楽しむのに、MSI GF63は必要最低限のスッペクを備えた非常にコスパの良いゲーミングノートPCといえます。

最後に再度購入した MSI GF63のスペックを確認しつつ良かった点と悪かった点をまとめて終わりにしたいと思います。

- OS : Windows 11 Home

- ディスプレイ

・サイズ:15.6インチ

・パネル:TNパネル、ノングレア、リフレッシュレート144Hz

・解像度:フルHD(1920×1080) - CPU:Core i5-10500H (6コア12スレッド 2.5~4.5GHz)

- グラフィックス:GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6

- メモリ:8GB DDR4-2933 SO-DIMM(シングルチャネル)

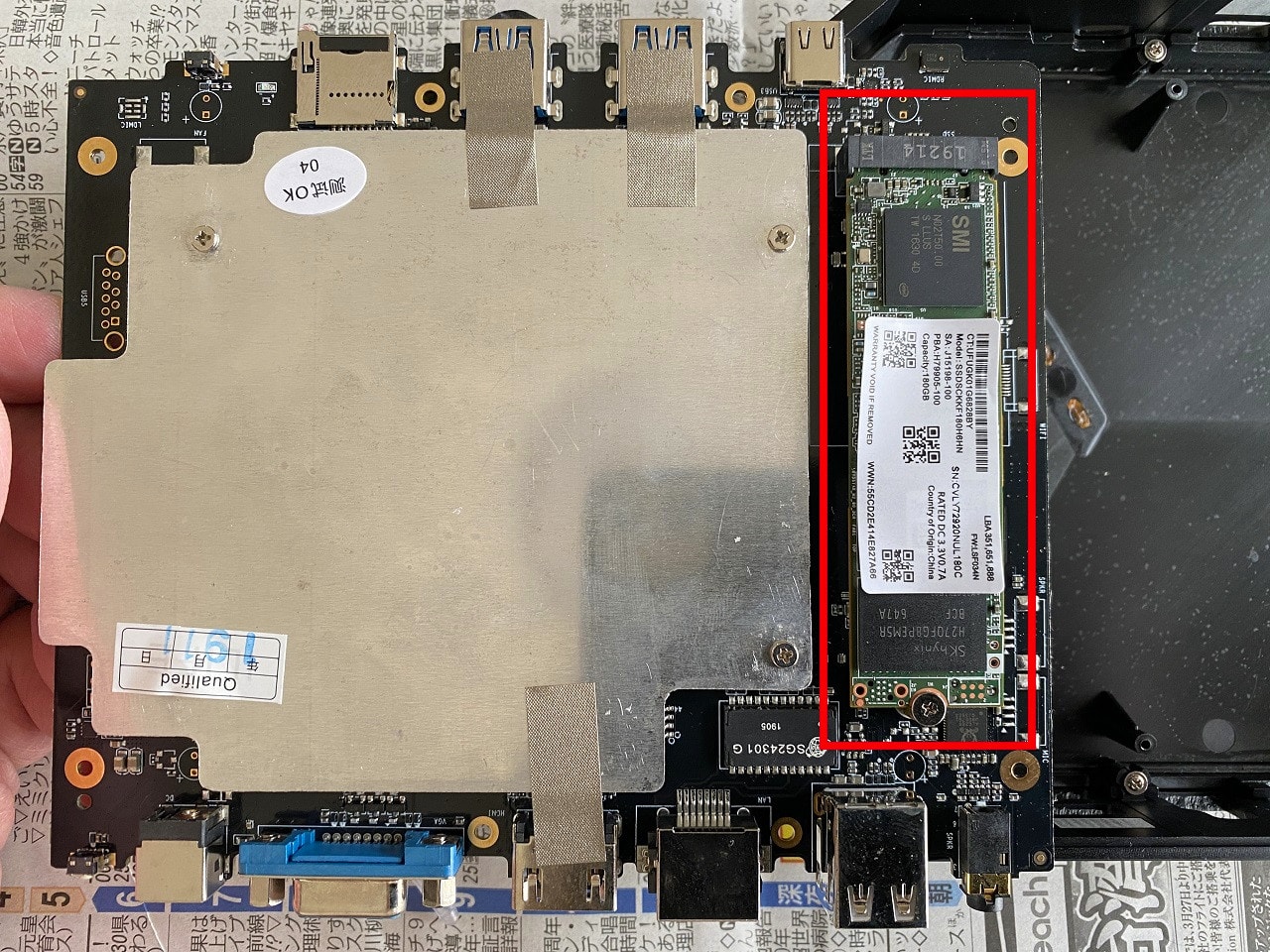

- ストレージ:512GB SSD(M.2 NVMe)

- スピーカー:フロントステレオスピーカー内蔵

- 有線LAN : 10/100/1000Mbps

- 無線LAN : IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

- Bluetooth : 5.1

- USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※Thunderbolt、USB PD、Alt Mode非対応

- USB3.2 Gen1 Type-A ×3

- HDMI ×1・ヘッドホン出力(Hi-Res対応)×1

- マイク入力 ×1

- バッテリー駆動時間:最大7時間(JEITA 2.0)※実質2時間程度

- 本体サイズ:W359×D254×H21.7mm

- 本体質量:1.86kg

良かった点

- 液晶がフルHD(1920×1080)でハイリフレッシュレート(144Hzに対応)

- IPSパネルまでとはいかないが意外と視野角は広い

- 超低消費電力CPUではないのでノートPCの中では速い

- メモリとHDD(SSD)の増設が可能

- 1Gbit有線LANおよび IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.1に対応

- ゲーミングノートPCの中では比較的軽い ※2Kgを切っている

- コスパ最強 ※89,800円(税込み、送料無料)

悪かった点

- ゲーム中ファン音がとても煩く心配になるほどアツくなる

- 液晶はおそらくTNパネルで色域が狭く白色が(ブラウザ画面など)ギラつく

- 電池持ちがとても悪い ※ゲームをしていなくても減りが早い。持って2時間程度

- ファンクションキーが使いづらい。右下にしかないFNキーを押す必要がある

- キーボード、天板の指紋が目立つ

- ACアダプターのコネクタ位置が悪く廃熱にケーブルが晒される

- 内蔵スピーカーは風呂場のように音が響き違和感を覚える

- 初期のデバイスドライバがとにかく酷い

コスパの良いサブのゲーミングPCを探していたので、その点に関しては非常に満足しています。

これでどこでもゲームができるぜ!ヒャッハー!!という感じです。

![DELL ミニパソコン [ PC ステージ ワイヤレス キーボード マウスセット] OptiPlex 3060/5060/7060 Win11...](https://m.media-amazon.com/images/I/41UGZgnArDL._SL160_.jpg)