夏野菜の植え付けも、一段落です。

ソロソロ、秋冬用のぼかし肥の仕込みの時期です。

昨年は、4月18日に仕込んでいます。

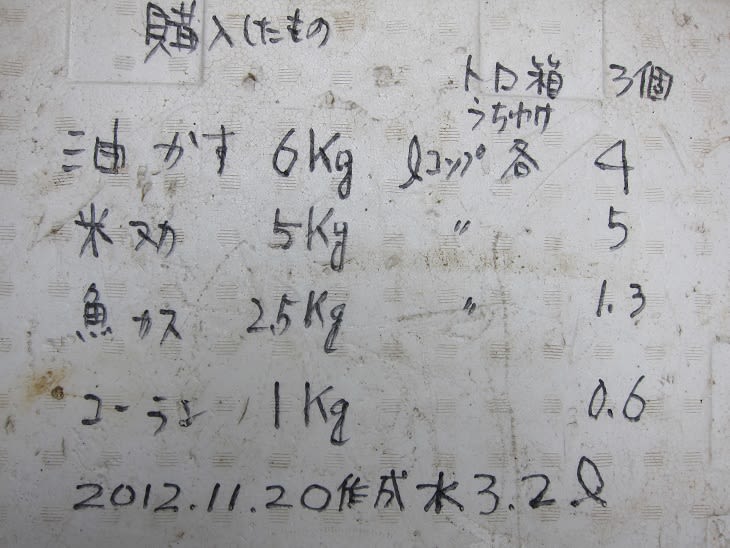

材料は、発泡スチロールのフタに書いてある通りです。

昨年の冬に作った時のものです。

材料の中で、私は魚かす(魚骨粉)をタップリと入れます。

魚かすは、価格は高いですがアミノ酸を多く含み、野菜の甘さが断然増します。

私の野菜が美味しいのは、魚かすの性と言っても過言ではありません。

先ず、それぞれの材料を入れます。

作るのは、何時ものようにトロ箱三個分です。

水を入れて、よく混ぜます。

材料は全部で14,5キログラム。

それに対し、水は9リットル位を入れます。

ぼかし肥作りは、水の量が一番重要です。

ビチャビチャでもダメ。

少なくてもダメ。

材料をつかみ握りしめたら、固まり、突っついたら、壊れるぐらいがベストです。

出来上がりです。

最後は網を被せて、物置に保管しました。

気温が、最高で20度前後。

ジワジワと発酵させるには、良い時期です。

ぼかし肥は、発酵温度が60度ぐらいの高温ではダメです。

暑い夏場に作ると、一気に温度が60度と高温になり、一日で発酵終わり、悪臭、最悪の場合ウジ虫がわきます。

寒い、真冬の場合も私のように少量を作るときは、中々発酵が進まず、腐敗するケースがあります。

と言うことで、春秋作るのが一番。

暫くは、物置で様子を見ます。