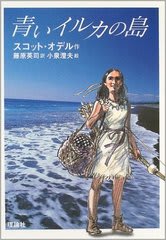

『青いイルカの島』スコット・オデル作 藤原英司訳 小泉澄夫絵 理論社(名作の森)

夏休みに小笠原(その時に旅日記はコチラ① ② ③ ④)に行って以来ですね、島の文学が読みたくてたまりませんでした。そんなわけで、素敵な隠れ家文庫でタイトルに「島」とついたこちらの本が目に留まったので借りてみました

。

。≪『青いイルカの島』あらすじ≫

アリュート人との戦いによって多くの男手を失った島民たちは、白人の船に乗り島から部族ごと移住することを決意。ところが、もりを取りに帰って取り残されてしまった弟を追って、主人公のカラーナも船から飛び降り、弟と二人で島に取り残されてしまう。しかし、まもなく弟は野犬にやられて死亡。カラーナは一人、家や武器を作り動物たちと時に戦い、のちに友となりながら、数々の試練を乗り越え、また白人たちに発見されるまでの18年間の物語。1835年(12歳)から1853年(30歳)までサンニコラス島で一人で生き延びた少女の実話。小学校高学年から

まずね、実話というところにびっくりです

!でも、この少女が先住民族の少女ということで、ああだから生きる知恵があったんだなあ、って妙に納得しました。これ、白人の少女だったら生き延びれたかな?って思ってしまいます

!でも、この少女が先住民族の少女ということで、ああだから生きる知恵があったんだなあ、って妙に納得しました。これ、白人の少女だったら生き延びれたかな?って思ってしまいます 。しかし、この本、子どものころ出会っていたかったなあ。『大草原の小さな家』シリーズに夢中になるような子だったら、一つ一つ自分の手で暮らしを作り、自然と共に生きて行くカラーナの姿に興奮したことでしょう

。しかし、この本、子どものころ出会っていたかったなあ。『大草原の小さな家』シリーズに夢中になるような子だったら、一つ一つ自分の手で暮らしを作り、自然と共に生きて行くカラーナの姿に興奮したことでしょう 。まさにね、生きて行く知恵ですよ!学歴あっても何の役にも立たない

。まさにね、生きて行く知恵ですよ!学歴あっても何の役にも立たない 。

。【カラーナのサバイバル技術一部ご紹介

】

】◆ へこんだところがある石に砂をこすりつけて、へこみを深く、広くして料理に使い、魚のいい油を取る

◆ 葦を使って編んだカゴに松ヤニのかたまりを集め、火で柔らかくしてぬりつけることにより、水もれしない入れ物作る

◆ 上記葦のカゴに、あらかじめ草の実と水を入れておき、さら火で熱くしていたいくつもの小さな石を投入してお粥のできあがり!

◆ 満月の夜やってくるサイサイという小さな魚を日干しし、ぶらさげて火をつければランプ替わり

などなど。どうです!?見事なんです

。この物語は少女の一人称で語られていて、やたらと淡々としているんですけどね

。この物語は少女の一人称で語られていて、やたらと淡々としているんですけどね 。個人的には「です・ます」調が苦手なので、なかなか物語に入りこめはしなかったのですが、子どものころだったら夢中になっただろうなあ、と

。個人的には「です・ます」調が苦手なので、なかなか物語に入りこめはしなかったのですが、子どものころだったら夢中になっただろうなあ、と 。学校でこういうことも教えてほしい

。学校でこういうことも教えてほしい 。

。【ちょっぴし辛口感想】

ところで、この主人公はサバイバル生活にも関わらず、おしゃれにも余念がないんです

。おしゃれに気を遣いすぎ~、ってツッコミ

。おしゃれに気を遣いすぎ~、ってツッコミ 入れてる人が多いのですが、私の考えは逆

入れてる人が多いのですが、私の考えは逆 。見よ、この素晴らしい執着(笑)。これこそ生きる原動力なのじゃないかと!だってね、もう自分なんてどうでもいいと思ったら人間自暴自棄になりますよ

。見よ、この素晴らしい執着(笑)。これこそ生きる原動力なのじゃないかと!だってね、もう自分なんてどうでもいいと思ったら人間自暴自棄になりますよ 。人から見られるためじゃない、自分のためにおしゃれするって素晴らしいに尽きます

。人から見られるためじゃない、自分のためにおしゃれするって素晴らしいに尽きます 。孤独の中でも楽しむことを忘れない人は生き延びるんです(断言!)。

。孤独の中でも楽しむことを忘れない人は生き延びるんです(断言!)。カラーナを見てて思いました。生き抜くコツ&原動力は、観察力と好奇心にある、と。自分の内面とばかり向き合っていたらきっと孤独に耐えられない。また、この本には一切書かれていませんが、個人的にはカラーナが生き延びれた大前提に、先住民族の世界観、宇宙観があったと思います。西洋人のように自然を征服すべき対象として見ているのではなく、母なる大地として捉えてるから生き残れる。まれに復讐心が生きる原動力になる人もいますが、それは人間関係の中に生きているとき。厳しい自然界では、恨む心や不安があったら判断力が鈍り、生き延びれない(というのが私の考え)。その先住民族の世界観・宇宙観あたり、直接的でないにせよ書かなくてどうする!ツッコミ入れるならこっちでしょ~、って個人的には思いました

。

。【以下ネタバレあり 注意】

それにしても、島で一人見事に生き抜いてきたこのカラーナ、白人の船に助け出され(?)てアメリカ本土に渡ると、言葉も通じず、まもなく死亡してしまうのです。なんて、あっけない!!

一人のときは18年間も生き延びたのに・・・人に囲まれている方が孤独という皮肉

。カラーナが生きられなかったのは、間違いなく、大地と切り離され、先住民族の世界観で生きることがもはや難しくなったからでしょう・・・書かれていないけど

。カラーナが生きられなかったのは、間違いなく、大地と切り離され、先住民族の世界観で生きることがもはや難しくなったからでしょう・・・書かれていないけど 。

。もうちょっとカラーナの“思い”を知りたかったなという気持ちも残りますが、今の子たちに伝えたい“生き延びる力”がここにはありました

。お見事

。お見事 !

!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます