仕事で神社、仏閣に行くことが多いのですが、お参りを済ませた後は、必ずお守りをチェック。どこでも、工夫をこらしたお守りがあります。

いただいたのは、鶴岡八幡宮のお守り。ご覧のようにラグビーのジャパンチームのユニフォームとエンブレム。これをもって、来年はワールドカップ フランス

大会を見たいものです。でも 必勝祈願ではなく心身健強ですが。

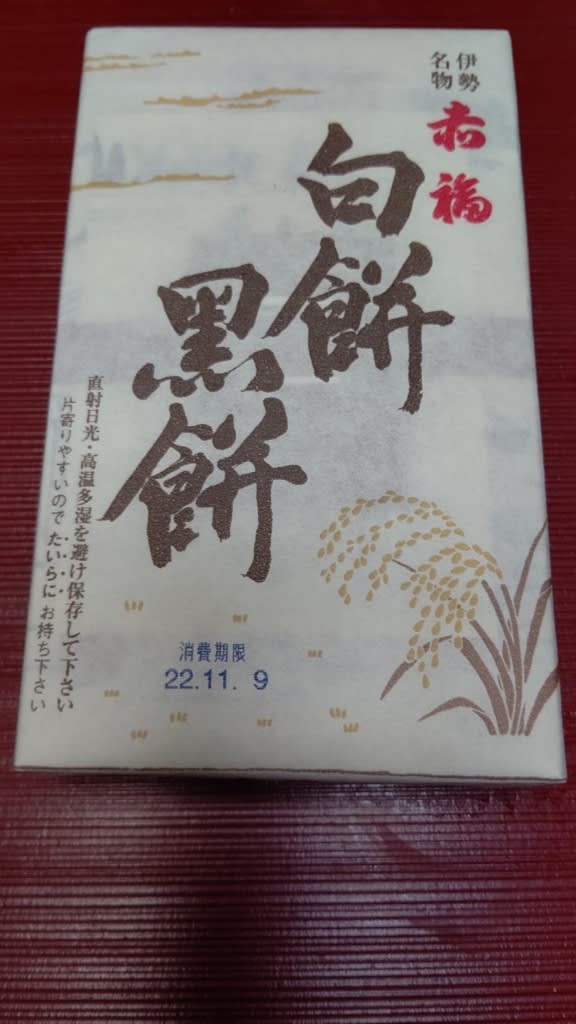

お伊勢参りのおみやげの定番は、なんといっても赤福です。参拝を終えた後、赤福本店へ。定番の赤福を買おうと思い、品書きを見ると白餅黒餅という見慣れぬ商品。調べてみると昨年の10月、ネット限定で販売した商品。今でも赤福直営店と名古屋付近のデパートでしか買えない品物。もちろん 早速買いました。赤福なのに、白と黒?と思いましたが、あの熔けるような餡の舌触りをいかした白餡と黑餡・・・おいしかったです。

お伊勢参りに行ってきました。1泊2日の伊勢の旅です。泊りは伊勢志摩観光ホテルです。久しぶりの訪問です。

以前に行っ時は、古さを感じたのですが、すっかりきれいになっていました。朝食前に展望台にでました。この日は快晴。空と海が美しく、幸せな気分でした。

縁shop5の新しいカタログができました。お歳暮と冬のギフトに最適な商品をセレクトしています。当社からは、人気の商品3点をおだししています。

この時期限定の『シュトレーン』・お正月に欠かせない『礼華の中華おせち』・そして有田焼の『お鍋の取り皿』です。ぜひ カタログでご覧ください。必要な方にはお送りします。

当社から、皆様への発送は10日ごろになる予定です。

ハロウィンも終わり、街はすこしづつクリスマスのデコレーションに変わりつつあります。

当社も恒例のクリスマスコンサートを開催します。おなじみ ヴァイオリンの吉田篤さんとギターの大柴拓さんをおむかえして、『煌めくタンゴ・クラシック』と題してのコンサートです。食で旅するは、今年は中国を選びました。皆様のご参加をお待ちしています。

ピコは18年前の秋に創立いたしました。あっという間の18年でした。

20年まであと2年、何とか無事に成人式をむかえたい・・・ということで、ホームページを新しくしました。ぜひ ご覧になってください。

創業当時からおせわになっている、事務用品などを届けてくれる会社。お願いすればすぐに届くので、便利です。その会社の営業の方がおみえになりました。あの大きな会社が当社に営業?とおもって話を伺うと、この会社の代理店をしていて当社のある地区を担当なさっているそうです。

そして、帰りに渡してくださったのが、写真の花束です。なんでも、社会貢献のひとつとしてこのコロナ禍で苦境にたたされている花農家さんから買い取り、営業につかっているそうです。営業のかたは、中堅の女性。入社の動機をたずねたら、社長の考え方に共感して、今もリスペクトしてるというお返事。なんだか お話をしていて暖かい気持ちになりました。

初日 青島神社につづいて参拝したのが鵜戸神宮です。通常 神社、仏閣は石段「をのぼっていくのですが、この神社は長い石段をくだります。右手には海がひろがり

気持のいい参道です。嘘つきや悪いことをした人は渡れないという玉橋を渡り、さらに石段の参道をくだります。目の前に断崖絶壁があらわれ、その洞のなかに本殿があります。とても神秘的な神社でした。

今日の打ち合わせは、麻布十番で1時からです。他の場所から移動して早めに麻布十番につきました。打ち合わせの前に食事をしようといつも入れない店に挑戦。

ラッキーなことに少し 待っただけですんなりとはいれました。メニューは丁寧に焼いた魚のみ。私は黑むつを選びました。魚の他にたっぷりの大根おろし、ヒジキと白菜の煮びたしそしてお味噌汁がつきます。正しい日本の定食です。価格はどれでも¥1,430.です。サラリーマンのランチにしては、高いと思いますが、ひるどきはいつも長蛇の列で、若い人で店はいっぱいです。

日本円だと高い気がしますが、円安の昨今 ドルにしたら10ドルの食事です。海外ではお茶の値段。外人が知ったらおどろくでしょうね。

宮崎到着後、最初にたずねたのが青島神社です。

海神ワタツミの宮殿から地上に帰ったヤマサチヒコが住まいとした場所といわれています。海の風に吹かれながら神社の有る島へわたるだけでも、なんだか爽やかな気持ちになります。

私は、青島を何度はチンタオとよんでしまいそうになりました。

高千穂では、日本旅館でゆっくり。お食事を楽しんで、そのあと夜神楽へ。

お部屋に戻ってくるとテーブルの上に手紙とふかしたおいも。夕食をたくさんいただいたあとなので、さすがにお芋はいただけませんでしたが、(味見でちょっとかじりました)気持ちはうれしく頂戴しました。