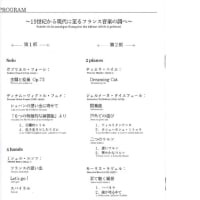

ツォトネ君がストラヴィンスキーの

「ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ」を

演奏するので、すみだトリフォニーに

聴きに行きました。

ストラヴィンスキーにこんな曲があったことは

知りませんでした。

どんな曲かも楽しみに聴きに行きました。

曲は、ストラヴィンスキーと知らなかったら

プーランクだと思うような曲でした。

フルートソナタとピアノ六重奏とピアノコンチェルトを

混ぜたような曲。

ストラヴィンスキーはこのような曲も書けたのかと

意外性に驚きました。

ピアノはオケの中のひとつの役割という感じで、

ツォトネ君の演奏がどうかは正直なところ

わかりませんでした。

アンコールで3曲演奏してくれたツォトネ君の

自作の曲の方が彼の演奏をじっくり聴けました。

2曲目は昨年のリサイタルでもアンコールで

演奏してくれた曲で、日本に来日するので作曲した

曲だったなと、大切に演奏してくれていることを

嬉しく思いながら聴きました。

2,3曲目を聴きながら、今頃ですが

こんな転調ありだな、と勉強になりました。

古典的な頭の私は近親調への転調が鉄則になって

おりますが、2度上や下へそのまま転調って

ふんわりしていて良いなと思いました。

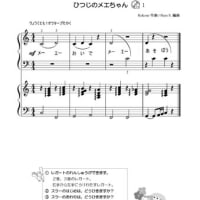

メロディーにどんなハーモニー?と考えるのではなく、

ハーモニーにメロディーを柔らかにのせて、

短いパッセージを装飾的に加えたら

もしや良さげな曲が作れるかもと安易なことを

思いました。

もし生徒たちの曲をアレンジする機会があった時には

今度はそのような転調も取り入れてみようかな、

と思いました。

アンコール1曲目は、ストラヴィンスキーの

続きかと思うような曲で、自然に聴けました。

何の曲かわからず、自作曲か

もしやショスタコ?などと思いながら聴きました。

プログラム全体の流れを考えてアンコールも

弾いているんだろうと感心しました。

後半がショスタコの交響曲でしたので。

結局、ツォトネ君の演奏の素晴らしさは、

私の勉強不足でよく分かりませんが、

きちんと真っ当に勉強をして学び続けている

印象でした。

音楽が第一で、自分がどうのではないところが

彼の未来を確かなものにしているように思います。

真摯だけれど自然体で、彼にとっては普通のこと。

先生でもあるおばあ様のお力も素晴らしいのだろうと

思います。