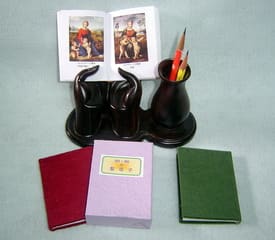

西欧の絵画には聖母マリアと幼児のキリストを描いたものが数多くある。「聖母の画家」と呼ばれるラファエロが代表的な画家であろう。美しい聖母像とあどけないキリスト像に惹かれて集めているうちにたちまち200作品を越えてしまった。

そこで作ってみた豆本が「88の聖母子」正続の2巻で、2冊のケースのタイトルには「88+88の聖母子」と付けてある。正は88人の画家各1作品、続は、ラファエロのように多くの秀作がありながら、正で割愛せざるをえなかったもの88作品をまとめたものである。もちろん収めきれず残ったものはかなりある。

ならばなぜ百という纏まった数にしないで、88というちょっと中途半端な数なのかと言うと、これは製本上の理由が二つある。

製本の際の最難関は化粧裁ちである。カッターナイフで数十枚の重ねた厚さ10ミリ以上の紙を、1ミリ以内の誤差の範囲の正確さで垂直に裁断するわけである。それもA4・B5のままの大きさではなく、折り畳まれて小さくなっている豆本である。化粧裁ちの名の通りこれがゆがんだり無様では話にならない。ページ数枚数が増えるほど難しくなる。従ってなるべくページは少ない方が作りやすい。

もう一つは本は16ページを単位として一枚に印刷するということである。見返し・扉・奥付用の8ページの確保ということを考慮すると、豆本を作る場合(16N - 8)、Nは正数で「3 4 5 6 7 8 」あたりが適当である。

こうして、100よりも、なんとなくいわくありげなゾロ目の88となったのである。