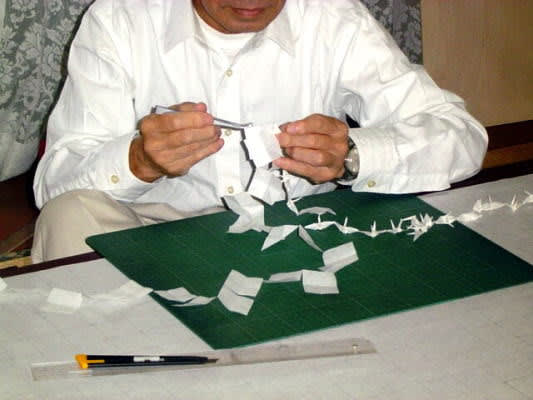

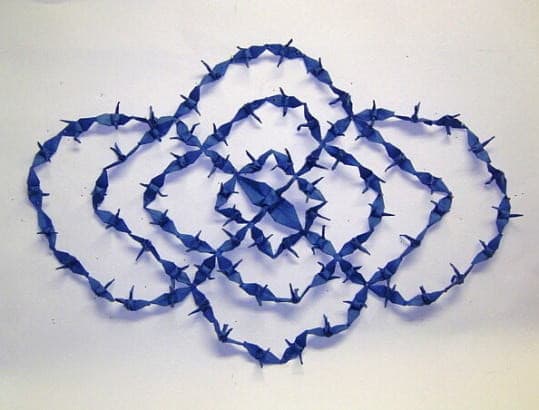

一点接続の親子鶴ではあるが、これまでの繋がり方とは異なる接続なので上級レベルの折り方になる。

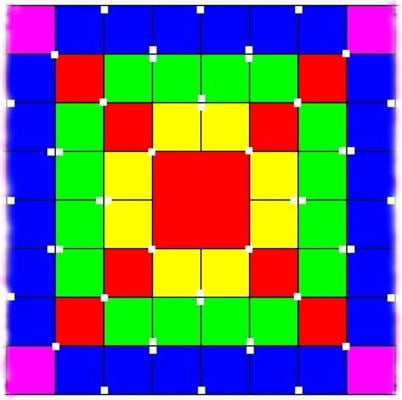

下は子鶴が親の 1頭・2背中・3尾先に乗っているもので、勿論一枚折りであり別々に折ったものを接着したわけではない。

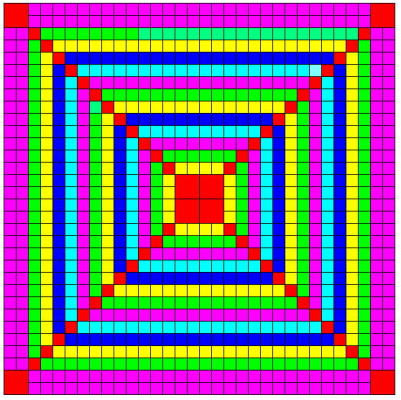

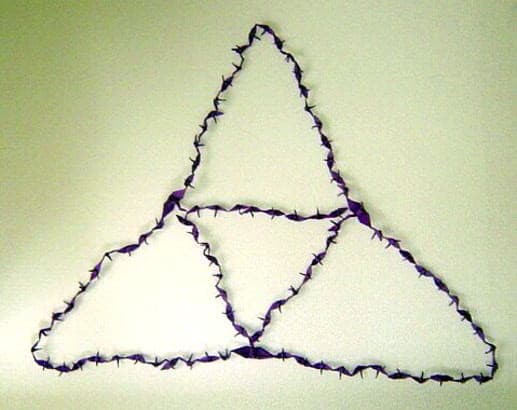

1 頭鶴の図

折鶴は腹の下側の中央に各辺の中央が集まった孔があるが、子鶴はこの一辺の中点で親鶴の裏側に折り込まれて隠れてしまう辺と繋がっているのである。

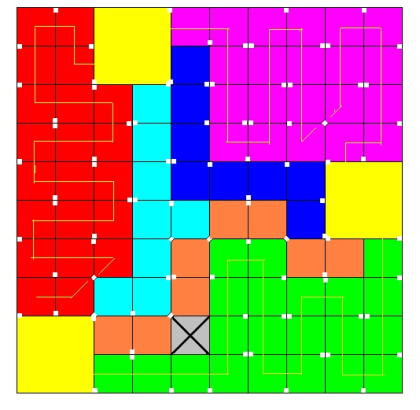

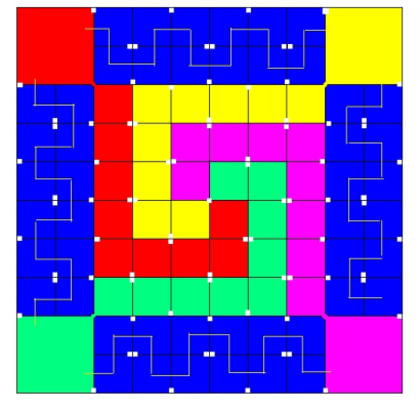

連鶴を折るには用紙のどの角が翼になるか頭尾にするかあらかじめ判っていなければならず、この場合は子鶴に接した角で、更に対角線上のどこが最後の頭として下に折り返す箇所か決めておく必要がある。

あるいは逆にこの図のように子鶴の大きさを決めその半分(白点)の長さを対角線上(黒点)に決めてもよい。

この黒点部分に穴を空けて子鶴用紙を細く丸めて通すわけだが勿論いきなりその作業から始められず、まず親を折り途中接点と孔が重なってからの作業である。穴と言ったが丸く切るのではなく十文字に小さく切れ目を入れるだけでよい。

なお下の図で子鶴が二重になっているが、五分の二サイズでは大きすぎたと思われたので適当に小さくしただけで接点が元のままなのは前述の親の頭と嘴の長さとの兼ね合いからである。

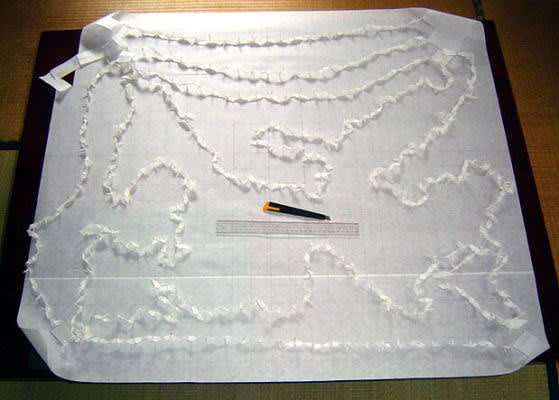

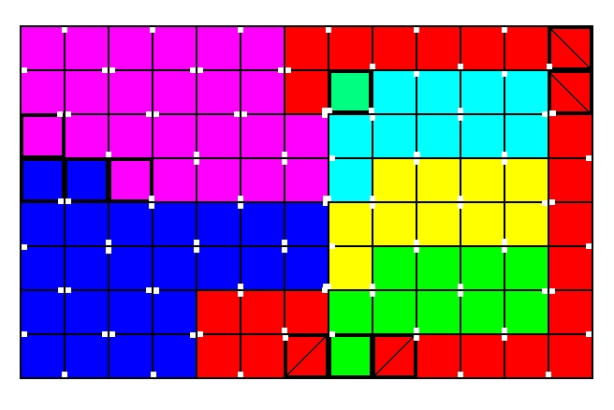

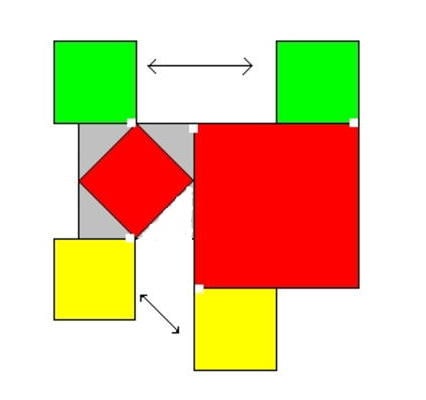

2 背鶴

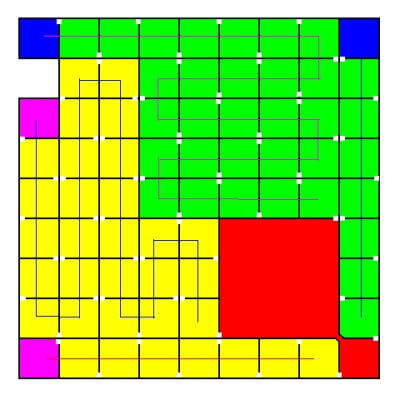

親鶴の中央に穴を空けて子鶴用紙を細くして通して折る。

下図の灰色部分は親鶴の半分サイズで裏へ折り込まれて半重ね折になるが最初に通してしまって子鶴を折ってから親を折るので折りやすい。

子鶴のサイズは自由だが裏に回る幅は変えられない。

子鶴を直接親の辺の中央につなげて重ね折なしでも折れるが上述のように親から折り始めて中途の接点と穴が重なったところで通すことになる。

つまり小さな邪魔者をつけて大きいのを折るのと、逆に大きな邪魔ものをつけて子鶴を折るのとではどちらが折りやすいかということである。

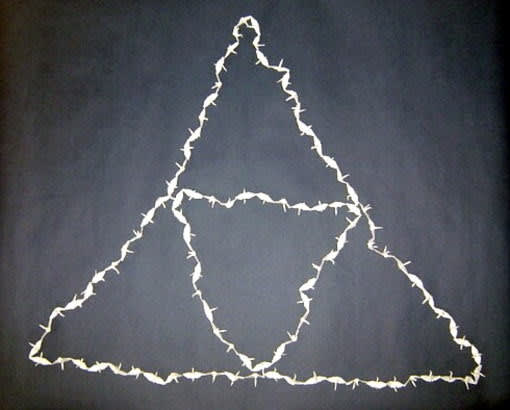

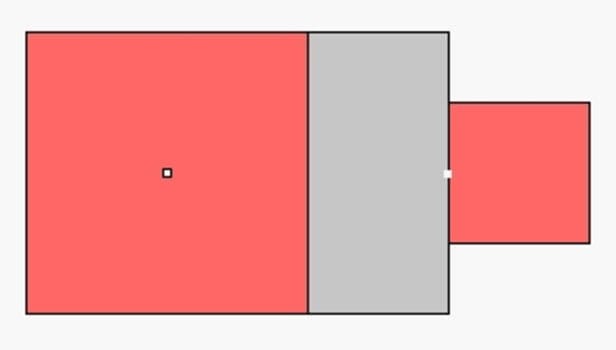

3 尾鶴

これは子鶴の腹の中央が親鶴の尾の先に繋がればいいので、図のような裏に折りこまれる三角形で繋がり他の三つは切り取ってしまう。

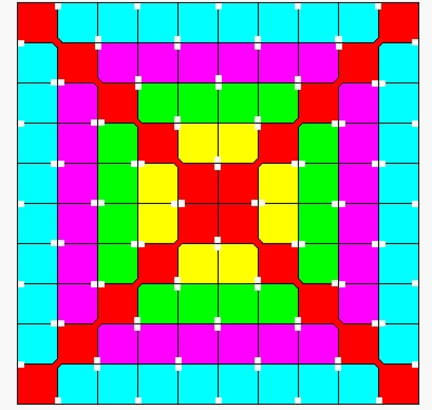

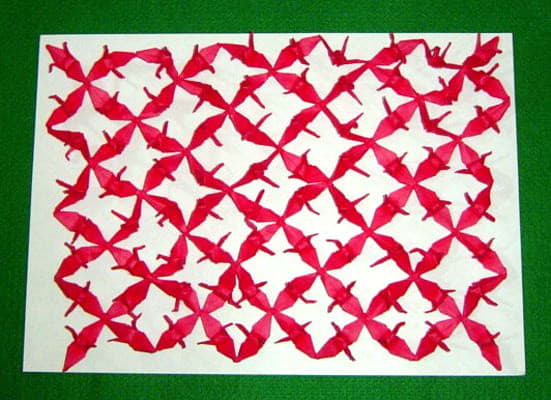

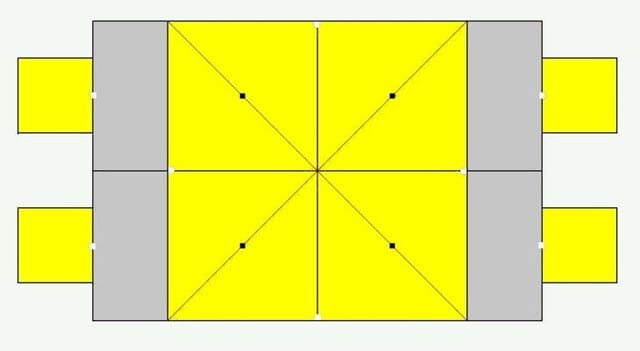

◎下は両翼に子鶴を乗せた親鶴で写真では子鶴が半分なのでいささか重すぎる感じ。もっと小さくして翼の中ほどにすると安定感が出る。

作り方は頭鶴と全く同じだから特に申すことはないが、子鶴は対角線のどちらにあっても差し支えないので、紙の縦横の寸法に依って、右の子鶴を下に付けもかまわない。