いよいよロンドン五輪。日本選手団の結団式が代々木第二体育館で皇太子さまを迎えて開かれました。なんとも厳粛な結団式。。。

オリンピック開会式で旗手の大役を担うのはレスリング女子の吉田沙保里選手。大きい日の丸の団旗が手渡されました。

続いて場所を代々木第一体育館に移し、壮行会にも出席!

今回から一般の応援サポーターの方々も参加が可能になって豪華な会になりました。アナウンサーの徳光和夫さんの司会で幕を開け、ゴルフ全英オープン帰り、応援団長の松岡修造さんや大林素子さんが赤い法被姿で来場者に声援を呼び掛けていました。

イベントでは、加藤ミリヤやキマグレンのパフォーマンス、そして書道ガールズによる実演。かっこよかった・・・。

野田首相も壮行会に出席。「フェアプレーの精神で世界の強豪たちと堂々と渡り合ってほしい。被災地で歯を食いしばって懸命に復興しようと頑張っている皆さんに大きな勇気を伝えてくれると確信している」と激励。

最後に選手団主将の陸上男子やり投げ 村上幸史選手が決意表明をしてくれました!!

頑張れ!Go JAPAN!!

↓ こちらは、選手団のユニフォーム。

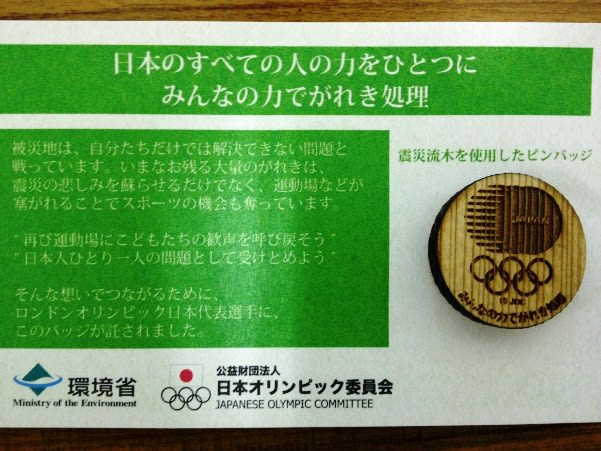

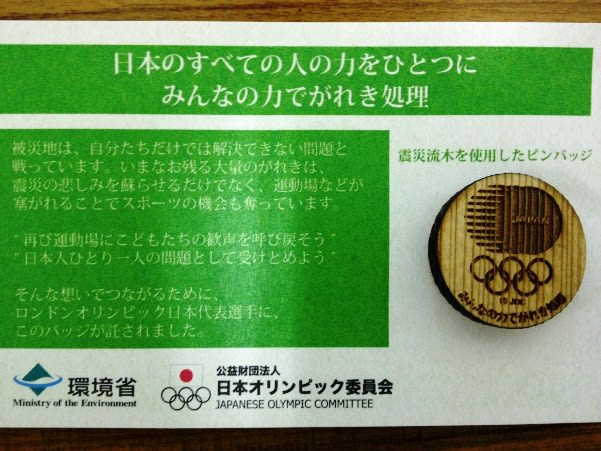

会場の外には、オブジェが置いてありました。材料には震災がれきを安全に処理加工した再資源材が使用されていました。

日本代表選手団には、被災地の子ども達が想いを込めて作ったお守りが託されました。オブジェのデザインと同じです。お土産に小さいバッジをいただきました。

さて、1912年のストックホルム五輪に日本が初参加してから今年で100周年を迎えます。ぜひとも選手たちには自身の目標を達成していただいて、そして2020年の東京五輪招致の機運につなげてもらいたいものです。