下の表は、2010年から2014年までの養殖うなぎの全国生産量と、主要生産県4県とその他の都道府県の生産量占率をまとめたものである。この表から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。 ①全国生産量の前年に対する最大の増減量は5000t以上ある。 ②主要生産県4県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の90%以上ある。 ③主要生産県4県の生産量の順位はすべての年で変わらない。 ④静岡県と愛知県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の3分の1以上ある。 ⑤鹿児島県の生産量が最大であった年は、2010年である。 ①2011~2012年の増減が1番大きいが、22028-17377=4651なので、5000トンも減っていない。②主要生産県4県が90%以上=その他が10%未満です。2010年が当てはまりません。③すべての年で、鹿児島、愛知、宮崎、静岡の順になっています。④3分の1は、33.3333…%です。例えば、2010年の場合、静岡と愛知を合わせても、33.2%しかありません。⑤2010年は、20500×0.4=8200。2011年は、22000×0.384=8448。(どちらも概数)よって、正解は③です。

①全国生産量の前年に対する最大の増減量は5000t以上ある。 ②主要生産県4県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の90%以上ある。 ③主要生産県4県の生産量の順位はすべての年で変わらない。 ④静岡県と愛知県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の3分の1以上ある。 ⑤鹿児島県の生産量が最大であった年は、2010年である。 ①2011~2012年の増減が1番大きいが、22028-17377=4651なので、5000トンも減っていない。②主要生産県4県が90%以上=その他が10%未満です。2010年が当てはまりません。③すべての年で、鹿児島、愛知、宮崎、静岡の順になっています。④3分の1は、33.3333…%です。例えば、2010年の場合、静岡と愛知を合わせても、33.2%しかありません。⑤2010年は、20500×0.4=8200。2011年は、22000×0.384=8448。(どちらも概数)よって、正解は③です。

①全国生産量の前年に対する最大の増減量は5000t以上ある。 ②主要生産県4県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の90%以上ある。 ③主要生産県4県の生産量の順位はすべての年で変わらない。 ④静岡県と愛知県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の3分の1以上ある。 ⑤鹿児島県の生産量が最大であった年は、2010年である。 ①2011~2012年の増減が1番大きいが、22028-17377=4651なので、5000トンも減っていない。②主要生産県4県が90%以上=その他が10%未満です。2010年が当てはまりません。③すべての年で、鹿児島、愛知、宮崎、静岡の順になっています。④3分の1は、33.3333…%です。例えば、2010年の場合、静岡と愛知を合わせても、33.2%しかありません。⑤2010年は、20500×0.4=8200。2011年は、22000×0.384=8448。(どちらも概数)よって、正解は③です。

①全国生産量の前年に対する最大の増減量は5000t以上ある。 ②主要生産県4県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の90%以上ある。 ③主要生産県4県の生産量の順位はすべての年で変わらない。 ④静岡県と愛知県の生産量の合計は、すべての年で全国生産量の3分の1以上ある。 ⑤鹿児島県の生産量が最大であった年は、2010年である。 ①2011~2012年の増減が1番大きいが、22028-17377=4651なので、5000トンも減っていない。②主要生産県4県が90%以上=その他が10%未満です。2010年が当てはまりません。③すべての年で、鹿児島、愛知、宮崎、静岡の順になっています。④3分の1は、33.3333…%です。例えば、2010年の場合、静岡と愛知を合わせても、33.2%しかありません。⑤2010年は、20500×0.4=8200。2011年は、22000×0.384=8448。(どちらも概数)よって、正解は③です。

①漁業就業者数は平成5年から5年毎に1割以上減少している。 ②55歳以上の就業者の構成比はすべての年で全体の50%以上である。 ③15~34歳の就業者は、平成20年では2万人に満たない。 ④平成5年の55~64歳の就業者数より、平成15年の65歳以上の就業者数の方が多い。 ⑤平成5年と平成20年で年齢階層別の漁業就業者数の変化をみると、55~64歳の変化が最も大きい。①漁業就業者は、平成15年は23.8、平成20年は22.2となっています。23.8×0.9=21.42なので、1割も減少していません。ただ、それ以外は、確かに1割以上減少しています。②平成5年は、30.4+18.0=48.4%で、50%未満です。その他は50%以上。③15~34歳は、平成20年は、3.0+7.6=10.6%。全体が22.2万人だから、明らかに2万人以上です。④前者=32.5×0.304=9.88万人。後者=23.8×0.333=7.9254万人。前者の方が多い。よって、消去法により、正解は⑤です。⑤だけは、計算回数がかなり多くなるので、確かめない方が、実践的です。しかしながら、少し不満があります。普通、変化が大きいか小さいかは、変化率を調べます。それでいくと、一番変化が大きいのは、35~44歳で、約53.6%減少です。(55~64歳は、42%程度の減少)。また、率ではなくて、数の変化だとすると、確かに55~64歳の変化が最大です。この選択肢は、最後の部分を、「55~64歳の増減数が最も大きい。」とか、「55~64歳の変化数が最も大きい。」とかにすべきだと思うのですがねえ。

①漁業就業者数は平成5年から5年毎に1割以上減少している。 ②55歳以上の就業者の構成比はすべての年で全体の50%以上である。 ③15~34歳の就業者は、平成20年では2万人に満たない。 ④平成5年の55~64歳の就業者数より、平成15年の65歳以上の就業者数の方が多い。 ⑤平成5年と平成20年で年齢階層別の漁業就業者数の変化をみると、55~64歳の変化が最も大きい。①漁業就業者は、平成15年は23.8、平成20年は22.2となっています。23.8×0.9=21.42なので、1割も減少していません。ただ、それ以外は、確かに1割以上減少しています。②平成5年は、30.4+18.0=48.4%で、50%未満です。その他は50%以上。③15~34歳は、平成20年は、3.0+7.6=10.6%。全体が22.2万人だから、明らかに2万人以上です。④前者=32.5×0.304=9.88万人。後者=23.8×0.333=7.9254万人。前者の方が多い。よって、消去法により、正解は⑤です。⑤だけは、計算回数がかなり多くなるので、確かめない方が、実践的です。しかしながら、少し不満があります。普通、変化が大きいか小さいかは、変化率を調べます。それでいくと、一番変化が大きいのは、35~44歳で、約53.6%減少です。(55~64歳は、42%程度の減少)。また、率ではなくて、数の変化だとすると、確かに55~64歳の変化が最大です。この選択肢は、最後の部分を、「55~64歳の増減数が最も大きい。」とか、「55~64歳の変化数が最も大きい。」とかにすべきだと思うのですがねえ。

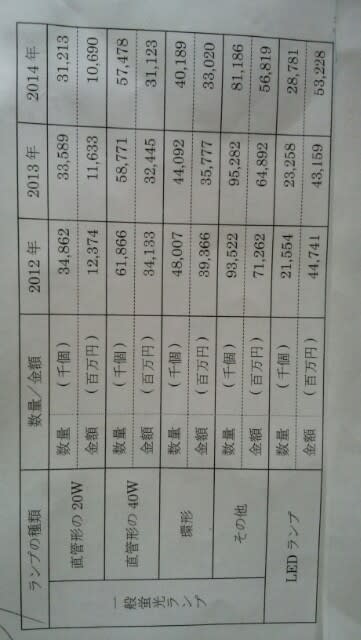

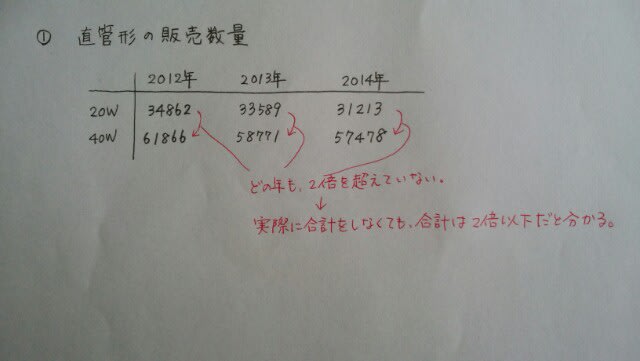

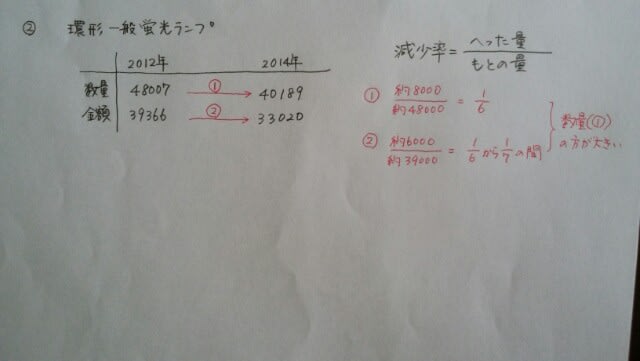

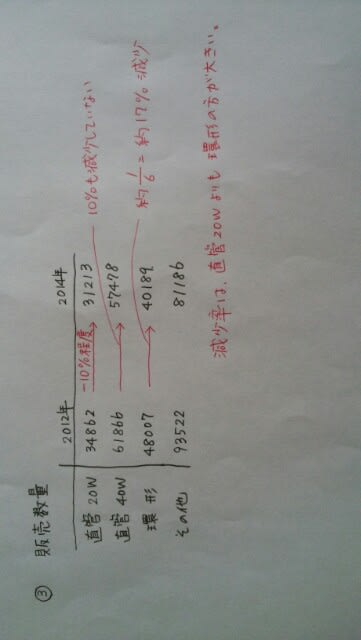

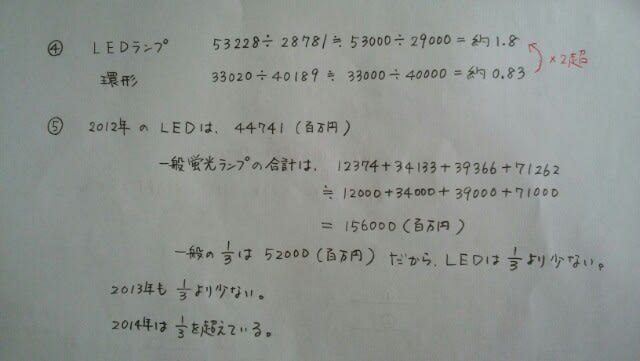

①直管形の40Wの3ヵ年販売合計数量は、直管形の20Wのそれに対し2倍を超えている。 ②環形一般蛍光ランプにおいて2012年の数量と金額に対する2014年の数量と金額の増減率をみたとき、変化率がより大きいのは金額の方である。 ③一般蛍光ランプのうち、2012年の販売数量に対する2014年の販売数量の減少率が最も大きいのは直管形の20Wである。 ④2014年のLEDランプの1個当たりの平均単価は、環形一般蛍光ランプの2倍を超えている。⑤LEDランプの販売金額は、すべての年で一般蛍光ランプの販売合計金額の3分の1を超えている。

①直管形の40Wの3ヵ年販売合計数量は、直管形の20Wのそれに対し2倍を超えている。 ②環形一般蛍光ランプにおいて2012年の数量と金額に対する2014年の数量と金額の増減率をみたとき、変化率がより大きいのは金額の方である。 ③一般蛍光ランプのうち、2012年の販売数量に対する2014年の販売数量の減少率が最も大きいのは直管形の20Wである。 ④2014年のLEDランプの1個当たりの平均単価は、環形一般蛍光ランプの2倍を超えている。⑤LEDランプの販売金額は、すべての年で一般蛍光ランプの販売合計金額の3分の1を超えている。

正解は④です。

正解は④です。

①2006年から2009年までの新規株式上場企業数の推移をみると、全ての年で前年より半分以下に減少している。 ②図中の5年間で新規株式上場企業数をみると、2番目に多い年は下位2つの年の合計の2倍を超えていない。 ③図中の5年間で上場廃止企業数をみると、最も多い年は最も少ない年の2.5倍を超えている。 ④図中の5年間で、新規株式上場企業数と上場廃止企業数の差が最も大きい年は、最も少ない年の約10倍である。 ⑤2005年から2007年までの新規株式上場企業数の合計は、2007年から2009年までの新規廃止企業数の合計よりも多い。 まず、棒グラフの上に、企業数を書いておきましょう。

①2006年から2009年までの新規株式上場企業数の推移をみると、全ての年で前年より半分以下に減少している。 ②図中の5年間で新規株式上場企業数をみると、2番目に多い年は下位2つの年の合計の2倍を超えていない。 ③図中の5年間で上場廃止企業数をみると、最も多い年は最も少ない年の2.5倍を超えている。 ④図中の5年間で、新規株式上場企業数と上場廃止企業数の差が最も大きい年は、最も少ない年の約10倍である。 ⑤2005年から2007年までの新規株式上場企業数の合計は、2007年から2009年までの新規廃止企業数の合計よりも多い。 まず、棒グラフの上に、企業数を書いておきましょう。 ①2006~2007年にかけては、半分も減少していない。(190~120) ②2番目に多い年は、2005年の160。下位2つの合計は、50+20=70。2倍を超えていない。 ③最も多い年は、2009年の160。最も少ない年は、2006年の90。2.5倍を超えていない。 ④差が1番大きいのは、2009年の140。最も少ないのは、2007年の5だから、約28倍もある。 ⑤2005年から2007年までの新規株式上場企業数の合計は、160+190+120=470。上場廃止企業数の合計は、115+150+160=425。新規の方が多い。 よって、正解は肢⑤です。

①2006~2007年にかけては、半分も減少していない。(190~120) ②2番目に多い年は、2005年の160。下位2つの合計は、50+20=70。2倍を超えていない。 ③最も多い年は、2009年の160。最も少ない年は、2006年の90。2.5倍を超えていない。 ④差が1番大きいのは、2009年の140。最も少ないのは、2007年の5だから、約28倍もある。 ⑤2005年から2007年までの新規株式上場企業数の合計は、160+190+120=470。上場廃止企業数の合計は、115+150+160=425。新規の方が多い。 よって、正解は肢⑤です。

ア この5年間のうちには、対中貿易で黒字の年が3年、赤字の年が2年ある。 イ 2007~2010年のいずれの年も、対中貿易額(輸出額と輸入額の合計)は前年よりも増加している。 ウ 2007~2010年のうち、中国への輸出額の対前年増加率が50%を超えている年は2年だけである。 エ この5年間の中国からの輸入額の合計は、900億ドルを超えている。 ①ア、イ②ア、ウ③ア、エ④イ、エ⑤ウ、エ 輸出額>輸入額であれば黒字。その反対が赤字ですから、確かに黒字が3年(2006、2009、2010年)、赤字が2年(2007、2008年)です。アは正しい。 2008年から2009年にかけて、輸出額が2000ほど増えていますが、輸入額が8000ほど減っていますので、合計は減少しています。イは誤り。 ウ増加率が50%とは、1.5倍ということです。2007~2008は、10749×1.5=16123.5ですから、1.5倍を超えています。2009~2010も、18798×1.5=28197なので、1.5倍を超えています。その他の年は、明らかに超えていませんので、ウは正しい。 エ輸入額を合計すると、86364(百万ドル)=863億6400万ドルなので、900億ドルを超えていません。正解は②です。

ア この5年間のうちには、対中貿易で黒字の年が3年、赤字の年が2年ある。 イ 2007~2010年のいずれの年も、対中貿易額(輸出額と輸入額の合計)は前年よりも増加している。 ウ 2007~2010年のうち、中国への輸出額の対前年増加率が50%を超えている年は2年だけである。 エ この5年間の中国からの輸入額の合計は、900億ドルを超えている。 ①ア、イ②ア、ウ③ア、エ④イ、エ⑤ウ、エ 輸出額>輸入額であれば黒字。その反対が赤字ですから、確かに黒字が3年(2006、2009、2010年)、赤字が2年(2007、2008年)です。アは正しい。 2008年から2009年にかけて、輸出額が2000ほど増えていますが、輸入額が8000ほど減っていますので、合計は減少しています。イは誤り。 ウ増加率が50%とは、1.5倍ということです。2007~2008は、10749×1.5=16123.5ですから、1.5倍を超えています。2009~2010も、18798×1.5=28197なので、1.5倍を超えています。その他の年は、明らかに超えていませんので、ウは正しい。 エ輸入額を合計すると、86364(百万ドル)=863億6400万ドルなので、900億ドルを超えていません。正解は②です。