次の図は、公立の青少年教育施設数の推移をまとめたものである。この図から言えることとして、最も妥当なのはどれか。

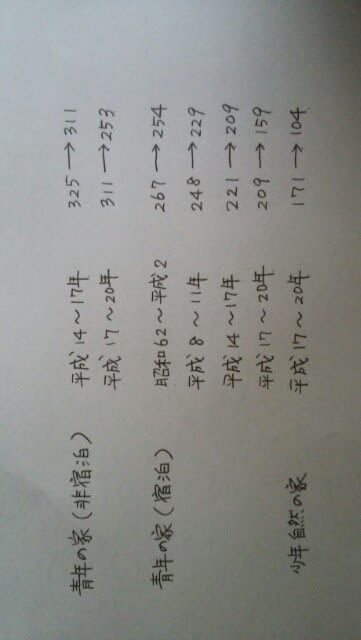

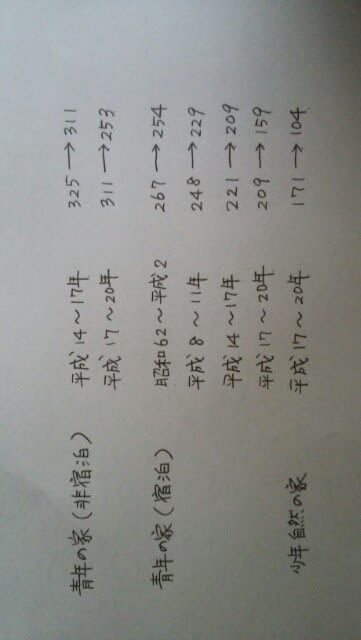

肢1 3年度前と比べて、減少しているところが、17個あります。これらの減少率を全て調べることは時間的に不可能です。例えば、3年度前と比べて、10以上減少しているものを抜き出してみると、

肢1 3年度前と比べて、減少しているところが、17個あります。これらの減少率を全て調べることは時間的に不可能です。例えば、3年度前と比べて、10以上減少しているものを抜き出してみると、

赤で囲んだものは、50以上減少しているので、ベスト(ワースト?)3です。4番目はどれでしょうか?

赤で囲んだものは、50以上減少しているので、ベスト(ワースト?)3です。4番目はどれでしょうか?

なので、4番目に大きいのは平成11年度の「青年の家(宿泊)」です。 肢2 平成17年度が怪しいですね。209÷171=約1.22ですから、肢2はダメです。ちなみに、

なので、4番目に大きいのは平成11年度の「青年の家(宿泊)」です。 肢2 平成17年度が怪しいですね。209÷171=約1.22ですから、肢2はダメです。ちなみに、 でしたね。 肢3 昭和50年が、いきなり違います。110+75<205肢4 平成2年が違います。平成11年も違います。肢5

でしたね。 肢3 昭和50年が、いきなり違います。110+75<205肢4 平成2年が違います。平成11年も違います。肢5 これもダメです。よって、正解は肢①です。2016.7.28の、東京消防庁2類no21の記事を参考にしてほしいのですが、本問の場合も、肢2、肢3、肢4がすぐに間違いだと分かり、肢1か肢5のうちのどちらかを消せば、正解にたどり着けます。肢5の方が消しやすいですね。

これもダメです。よって、正解は肢①です。2016.7.28の、東京消防庁2類no21の記事を参考にしてほしいのですが、本問の場合も、肢2、肢3、肢4がすぐに間違いだと分かり、肢1か肢5のうちのどちらかを消せば、正解にたどり着けます。肢5の方が消しやすいですね。

にほんブログ村

肢1 3年度前と比べて、減少しているところが、17個あります。これらの減少率を全て調べることは時間的に不可能です。例えば、3年度前と比べて、10以上減少しているものを抜き出してみると、

肢1 3年度前と比べて、減少しているところが、17個あります。これらの減少率を全て調べることは時間的に不可能です。例えば、3年度前と比べて、10以上減少しているものを抜き出してみると、

赤で囲んだものは、50以上減少しているので、ベスト(ワースト?)3です。4番目はどれでしょうか?

赤で囲んだものは、50以上減少しているので、ベスト(ワースト?)3です。4番目はどれでしょうか?

なので、4番目に大きいのは平成11年度の「青年の家(宿泊)」です。 肢2 平成17年度が怪しいですね。209÷171=約1.22ですから、肢2はダメです。ちなみに、

なので、4番目に大きいのは平成11年度の「青年の家(宿泊)」です。 肢2 平成17年度が怪しいですね。209÷171=約1.22ですから、肢2はダメです。ちなみに、 でしたね。 肢3 昭和50年が、いきなり違います。110+75<205肢4 平成2年が違います。平成11年も違います。肢5

でしたね。 肢3 昭和50年が、いきなり違います。110+75<205肢4 平成2年が違います。平成11年も違います。肢5 これもダメです。よって、正解は肢①です。2016.7.28の、東京消防庁2類no21の記事を参考にしてほしいのですが、本問の場合も、肢2、肢3、肢4がすぐに間違いだと分かり、肢1か肢5のうちのどちらかを消せば、正解にたどり着けます。肢5の方が消しやすいですね。

これもダメです。よって、正解は肢①です。2016.7.28の、東京消防庁2類no21の記事を参考にしてほしいのですが、本問の場合も、肢2、肢3、肢4がすぐに間違いだと分かり、肢1か肢5のうちのどちらかを消せば、正解にたどり着けます。肢5の方が消しやすいですね。

にほんブログ村

次の表は、2010年における関東地方の都県別経営形態別林野面積をまとめたものである。この表から言えることとして、最も妥当なのはどれか。 数字が小さいので、横向きにします。

数字が小さいので、横向きにします。

肢1 民有が60%を超えている=国有が40%未満である。ということなので、確かに、ほとんどの都県で、そのようになっています。しかし、群馬県は、国有の割合が大きそうです。国有(約178000)÷合計(約406000)=約0.44だから、肢1はダメですね。 肢2

肢1 民有が60%を超えている=国有が40%未満である。ということなので、確かに、ほとんどの都県で、そのようになっています。しかし、群馬県は、国有の割合が大きそうです。国有(約178000)÷合計(約406000)=約0.44だから、肢1はダメですね。 肢2  神奈川県のほうが割合は小さいので、これもダメです。ただし、神奈川県のほうが東京よりも割合が小さいことは、見つけにくいので、この肢は、後回しにしておいた方が得です。肢3

神奈川県のほうが割合は小さいので、これもダメです。ただし、神奈川県のほうが東京よりも割合が小さいことは、見つけにくいので、この肢は、後回しにしておいた方が得です。肢3 よって、これもダメです。やはり、これも、一旦、後回しにしておいた方が良い。 肢4 公有が一番少ないのは茨城県です。また、茨城県の民有は、大ざっぱにみて、19万-4万=15万。千葉県の民有は、16万-1万=15万。茨城県の方が割合は小さいはずです。 肢5

よって、これもダメです。やはり、これも、一旦、後回しにしておいた方が良い。 肢4 公有が一番少ないのは茨城県です。また、茨城県の民有は、大ざっぱにみて、19万-4万=15万。千葉県の民有は、16万-1万=15万。茨城県の方が割合は小さいはずです。 肢5

正解は、肢⑤です。

正解は、肢⑤です。

数字が小さいので、横向きにします。

数字が小さいので、横向きにします。

肢1 民有が60%を超えている=国有が40%未満である。ということなので、確かに、ほとんどの都県で、そのようになっています。しかし、群馬県は、国有の割合が大きそうです。国有(約178000)÷合計(約406000)=約0.44だから、肢1はダメですね。 肢2

肢1 民有が60%を超えている=国有が40%未満である。ということなので、確かに、ほとんどの都県で、そのようになっています。しかし、群馬県は、国有の割合が大きそうです。国有(約178000)÷合計(約406000)=約0.44だから、肢1はダメですね。 肢2  神奈川県のほうが割合は小さいので、これもダメです。ただし、神奈川県のほうが東京よりも割合が小さいことは、見つけにくいので、この肢は、後回しにしておいた方が得です。肢3

神奈川県のほうが割合は小さいので、これもダメです。ただし、神奈川県のほうが東京よりも割合が小さいことは、見つけにくいので、この肢は、後回しにしておいた方が得です。肢3 よって、これもダメです。やはり、これも、一旦、後回しにしておいた方が良い。 肢4 公有が一番少ないのは茨城県です。また、茨城県の民有は、大ざっぱにみて、19万-4万=15万。千葉県の民有は、16万-1万=15万。茨城県の方が割合は小さいはずです。 肢5

よって、これもダメです。やはり、これも、一旦、後回しにしておいた方が良い。 肢4 公有が一番少ないのは茨城県です。また、茨城県の民有は、大ざっぱにみて、19万-4万=15万。千葉県の民有は、16万-1万=15万。茨城県の方が割合は小さいはずです。 肢5

正解は、肢⑤です。

正解は、肢⑤です。

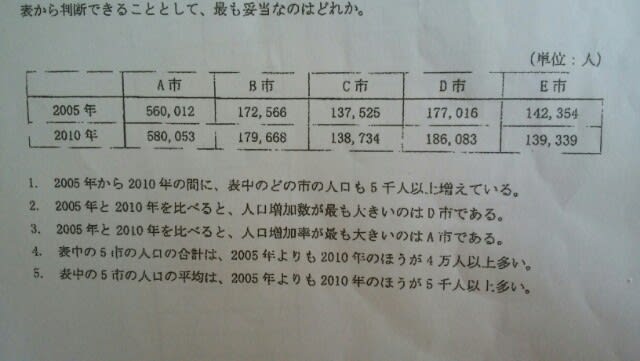

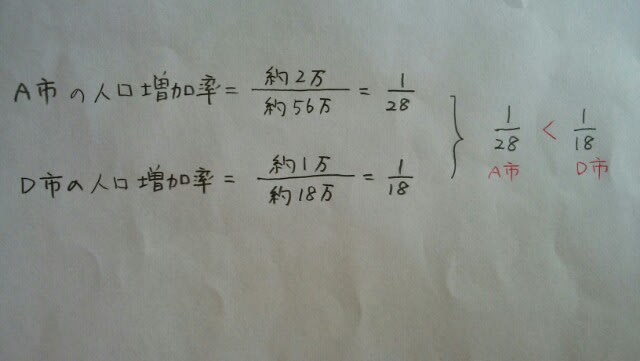

①例えば、E市は、減っています。②D市は約9000人の増加だが、A市は約2万人も増加しています。③

①例えば、E市は、減っています。②D市は約9000人の増加だが、A市は約2万人も増加しています。③ ですから、

ですから、 ④各年、合計してもいいですし、2005年から2010年の各市の変化を調べても構いません。例えば、

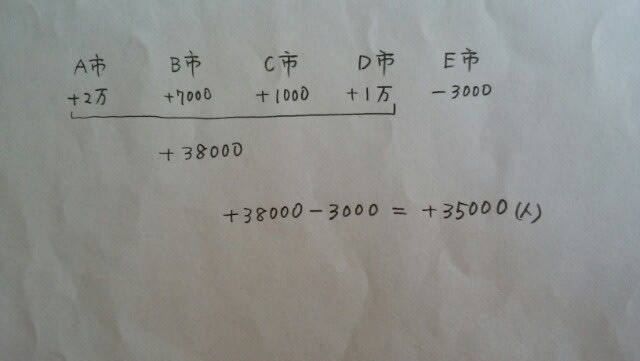

④各年、合計してもいいですし、2005年から2010年の各市の変化を調べても構いません。例えば、 とすれば、2010年の方が約35000人しか多くないことが分かります。⑤④で調べたように、2005年から2010年にかけて、約35000人増えたのだから、35000÷5=7000で、各市、平均して7000人増えていることになります。よって、正解は、肢⑤です。

とすれば、2010年の方が約35000人しか多くないことが分かります。⑤④で調べたように、2005年から2010年にかけて、約35000人増えたのだから、35000÷5=7000で、各市、平均して7000人増えていることになります。よって、正解は、肢⑤です。

①2015年1-3月期の官公需の受注額は、6000億円を超えている。 ②2015年6月の外需の受注額は、同年同月の民需の受注額を超えている。 ③2015年9月の民需の受注額に占める製造業の受注額の割合は、4割を超えている。 ④2015年10月の代理店の受注額は、同年同月の官公需の受注額を超えている。 ⑤2015年10-12月期の受注総額は、8兆円を超えている。

①2015年1-3月期の官公需の受注額は、6000億円を超えている。 ②2015年6月の外需の受注額は、同年同月の民需の受注額を超えている。 ③2015年9月の民需の受注額に占める製造業の受注額の割合は、4割を超えている。 ④2015年10月の代理店の受注額は、同年同月の官公需の受注額を超えている。 ⑤2015年10-12月期の受注総額は、8兆円を超えている。

正解は肢①です。

正解は肢①です。

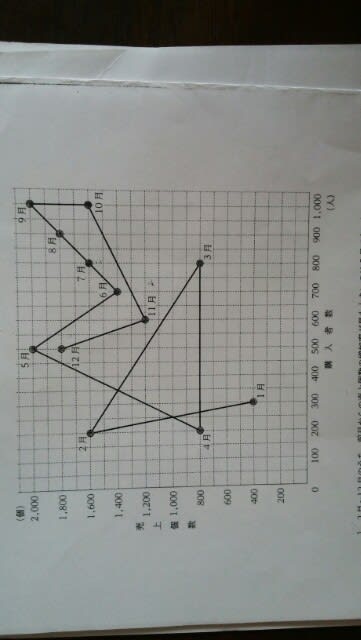

肢①増加率は、増加した量を、元の量で割ったものです。

肢①増加率は、増加した量を、元の量で割ったものです。 5月よりも2月のほうが大きい。肢②購入者数は、横軸だから、左へずれた月が減少しています。

5月よりも2月のほうが大きい。肢②購入者数は、横軸だから、左へずれた月が減少しています。 肢③購入者1人当たりの売上個数は、売上個数を購入者で割って調べます。

肢③購入者1人当たりの売上個数は、売上個数を購入者で割って調べます。 肢④

肢④ 肢⑤肢③と同じように調べます。

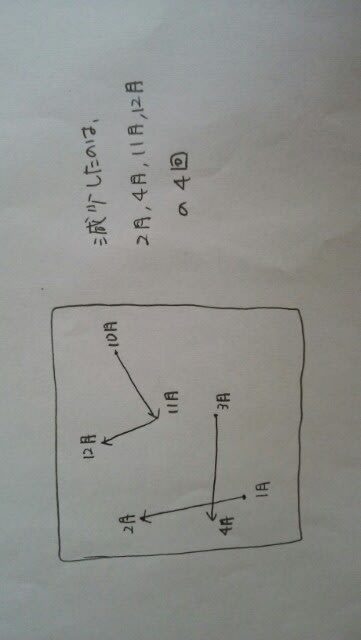

肢⑤肢③と同じように調べます。 正解は、肢5です。

正解は、肢5です。