このFAQはRescue-BのFAQです。

番号が連番でなくなっちゃうのですが、あとで訳がわからなくなるので、RoboCupJunior Rescue Community Site の番号に合わせます。

と、思ったのですが、もう本家のサイトもごちゃまぜになっているので勝手に番号付けしてます。

FAQ B1-1)

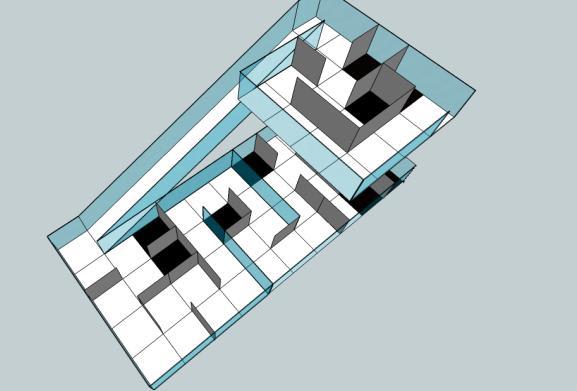

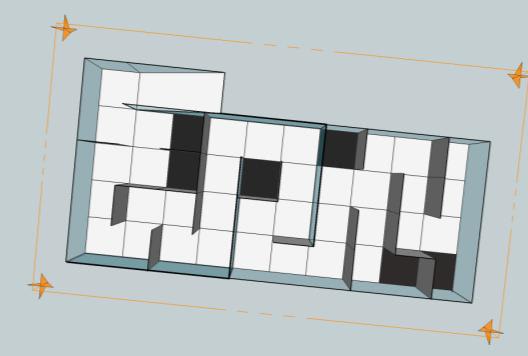

1) Playground

- Is it possible that there are circles in the labyrinth, or is there just *one* path which goes to the end?

=> There is only one path to the end. All others will sent you to a dead end.

この質問は、迷路抜けを考えるときに、誰しも考えます。

勿論M&Yも最初に疑問に考えたことです。

で、答えは・・・「ただ一つのルートしかありません。」ということですね。 良かった!

FAQ B1-2)

- How big are the obstacles? Will there always be at least 30

centimeter of free space around the obstacle to drive around?

=> The obstacles, when present, will leave enough space to the robot drive around. Usually will be a place without walls ( for example a 2x2 square ) where it is possible to have it...

ルールを読んだ人なら、これも当然の疑問です。 そもそも幅30cmの通路に「大きな障害物」なんて置かれたたら、どうやって回避するの?

答えは・・・回避できるだけのスペースの部屋を作ります。例えば2×2(60cm×60cm)の大きさの・・・

大きな障害物は、迷路内に置けないから不可能なルールとして封印されるかと思いきや・・・あくまでも置くことを想定するのですね。 これは厄介ですなぁ。

FAQ B1-3)

- What height are the speed bumps? It sais in the rules that they're made of 10mm pipe - is the pipe cut into two half pipes, so a speed bump is about 5mm in heigth?

=> As per the rules "1.5.2. Debris may consist of bricks, blocks, weights, speed bumps (made from 10 mm plastic pipe or wooden dowel painted white)". This implies the full 10mm

これはスピードバンプの話なので、レスキューAと同じですね。

昨年と同様に丸棒をカットするのじゃないの? という質問です。

答えは勿論、「直径10mmの丸棒のまま」ですね。

FAQ B1-4)

- Are the black areas always surrounded by three walls and have only one entry?

=> No, it's a death end, cut could leave the robot to another death end, for example, the robot could have a "death end path" and only the last one has the 3 walls.

私の英語力では・・・良く判りません。

床が黒くなっているところは、3面が壁ということですか? という質問ですかねぇ。

まず「death end」って何? 「dead end」は行き止まりなので、それ関係かと。

床が黒いところは、「行き止まり」のはずなので、入口以外の3面が壁で、正しいと思うのですが・・・答えの「No」は何を意味しているのでしょうか?

FAQ B1-5)

- Are robots allowed to follow the edge between black and white area (like line following)?

=> Yes, you can avoid the black area as you want, but you got 5 seconds to leave (the entire robot)

すみません、コレも良く判りません。

床が黒のエリア場所には5秒以上いたらダメだよ、ってことなのかなぁ。

FAQ B1-6)

- Rule 3.5.5 sais that the team gets a penalty if the robot is on the black area. Must the whole robot be on that area, or just some part of it? Will there be a penalty if the robot is on the black area with one wheel only for example?

=> We consider the robot on the area even if only the sensors is over that part. So, if you follow the "line" and take 6s long, you will have the penalty. If you enter all robot in area and leave it before the 5s, you will not have penalty.

床が黒の場所に5秒以上ロボットが入っていたらペナルティだとルール3.5.5.に書かれています。 ロボットの一部でも(黒の領域に)入っていたらペナルティになりますか? それともロボット全体が入っていたらでしょうか?

という質問です。

良い質問です。 私も同じ疑問があります。

で、答えは・・・ロボットのセンサー部分が入ってるかどうかで判断する、のかなぁ。

ロボットが黒を認めて6秒以上経つとペナルティですね。 ロボットが完全に黒の領域に入ってしまっても5秒以内に出ればペナルティにはならないようです。

もし、このペナルティを受けた場合は、競技の再開はどのようにするのかが、私の次の疑問です。

FAQ B1-7)

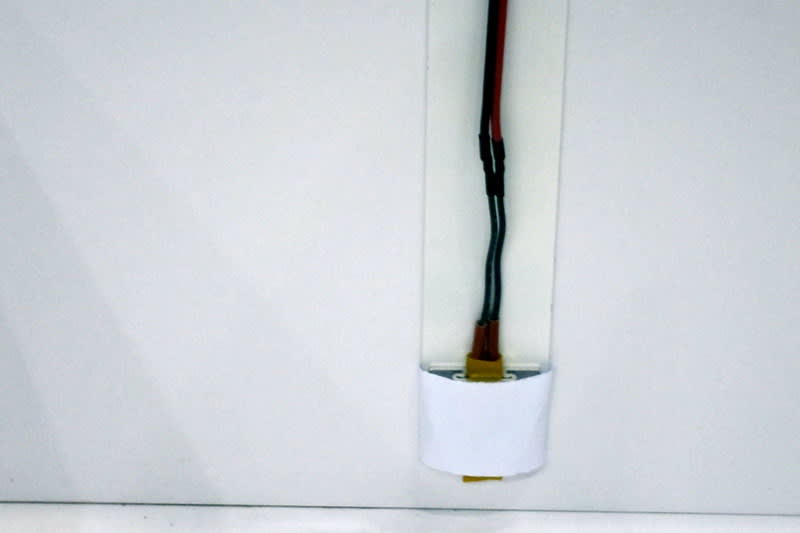

2) Victims

- Do you have a reference implementation of a victim and possible sensors?

=> Yes, We will publish them as soon as we end all tests.

被災者やそれを見つけるためのセンサーを教えてください。 という質問です。

これも、良い質問ですね。 私達もセンサー探しに苦労しました。

答えは・・・自分達のテストが終ったら、教えてくれるみたいです。

FAQ B1-8)

- Is there an upper limit for the wavelength of the IR emission?

=> No, it's only recommended, but we can't control the actual IR emission, only the temperature of the object

被災者が発する赤外線の波長の上限はありますか? という質問です。

これも、良い質問ですね。 ルールでは波長3μm以上の赤外線を発する、と書かれています。 「3μm以上」だけなので、3μmでも10μmでも1000μmでもOKになってしまいます。

(そりゃ赤外線じゃないだろ・・・という突っ込みは置いといて・・・)

答えは・・・上限は無いよ。 実際私達は(被災者が発する)赤外線については調整できません。 (調整するのは)被災者の温度だけです。

ってな感じですか?

赤外線が放出されるかどうかは保証できないので、温度で感知してね。

ということになりますねぇ。

FAQ B1-9)

- Why not infrared at about 900nm? There are plenty of sensors available for that wavelength, but not for >3000nm.

=> It's suppose to be a heater device, not a IR emmiter... We will help it to increase its emmition in order to be easily detected.

何で波長900nmにしないの? それだったら、使えるセンサーが沢山あるのに・・・3000nmだと使えるセンサーが無いです。 という質問です。 いや文句か?

いやぁ、良い質問ですねぇ。 M&Yもセンサー探しの時に最初に考えたのが、「赤外線が出るのなら、赤外線センサーで検知できるんじゃない」です。 でも、普通の赤外線センサーが感知するのは近赤外線で、レスキューBで使用するのは中赤外線ということが判り・・・ガックシです。

で答えは・・・被災者はヒーターだと思う。 赤外線を放射する(ことを目的とした)装置ではありません。

(emmiter は emitter のスペル間違いと思われます。)

でも赤外線を使えば、より確実に発見できるでしょ? ってな感じです。

つまり、ルールで規定されているものの、赤外線がちゃんと放出されるかはわかりません。 あくまでも被災者はヒーターです。 (でも、結果的には赤外線が放出されると思いますケドね)

FAQ B1-10)

3) Rules in General

- Rule 3.6.2 sais "If a robot loses the line", but there is no line on the field.

=> not line, "path". It will be changed...

ルール3.6.2.に「線を外れたら・・・」と記述がありますが、レスキューBには線はないよね。 という質問です。 質問というよりも「突っ込み」ですね。 私も同様の突っ込みを入れました。

答えは勿論・・・線じゃなくて、経路でした。 そのうち直します。

ではまた